Cuando se produce un gran terremoto destructivo se suele ilustrar la noticia con un mapa de la región afectada con un punto marcando el epicentro. En ocasiones unos círculos concéntricos rodean a este punto representando las ondas sísmicas que se propagan y sacuden la región. Pero quedarnos en la etimología de la palabra terremoto (tierra en movimiento) no es suficiente para comprender lo que realmente ha ocurrido y las causas que los generan. Al estudio de los terremotos se entregan físicos, matemáticos, geodestas y geólogos, en especialidades de la ciencia de fronteras difusas como son la sismología y la geología de terremotos.

El objetivo último de estos investigadores es comprender cómo y por qué se producen los terremotos, así como estimar con qué frecuencia ocurren y qué tamaños máximos pueden alcanzar. Como veremos a continuación, la inmensa mayoría de los terremotos son producidos por fracturas de la corteza terrestre, que llamamos fallas, y cuyas características son determinantes en el comportamiento y capacidad destructiva de los mismos. Esperamos que después de leer este artículo, la próxima vez que oigas hablar de un terremoto no pienses solo en ese puntito con ondas alrededor, sino en una gran falla activa.

¿Dónde ocurren?

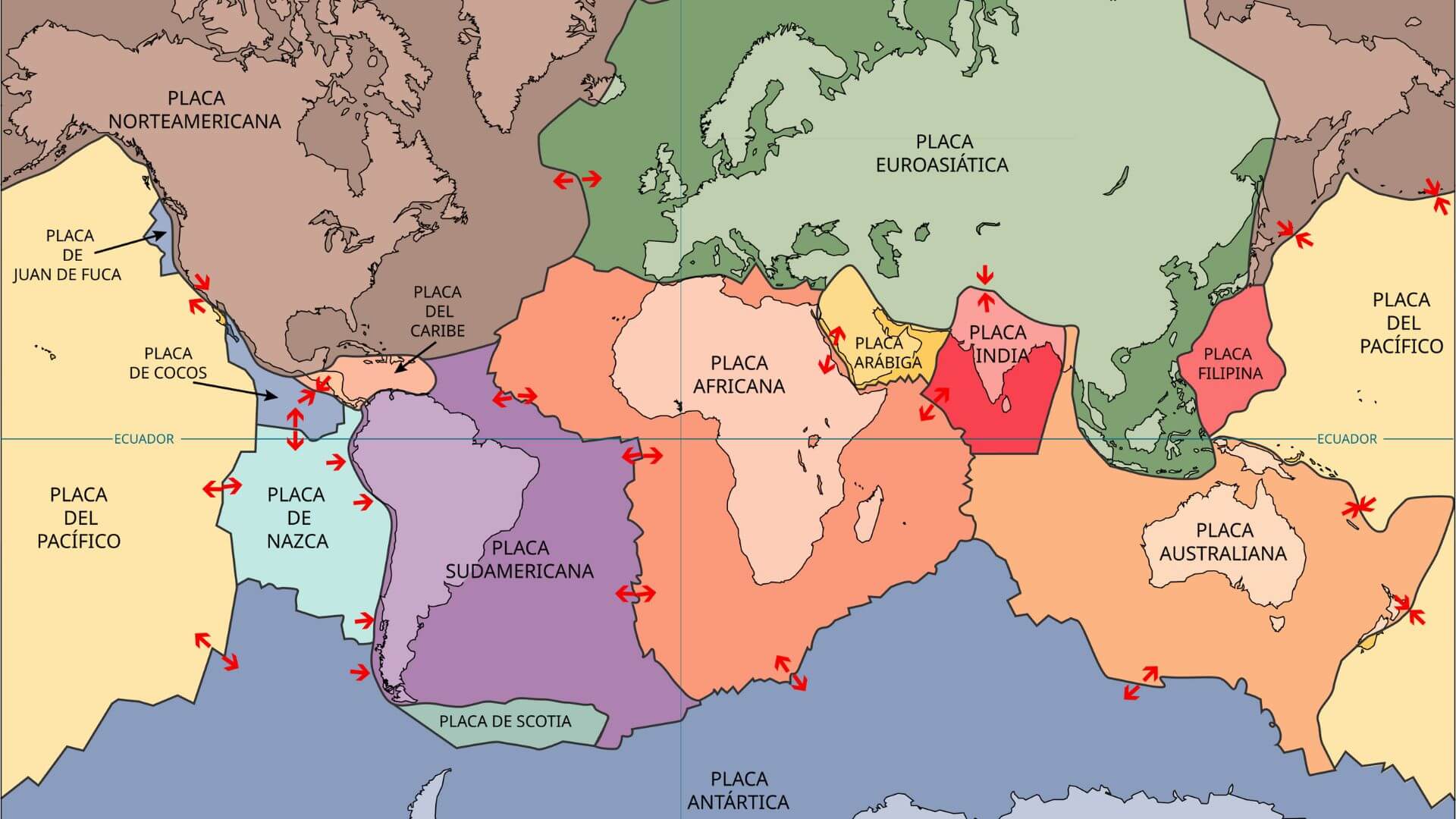

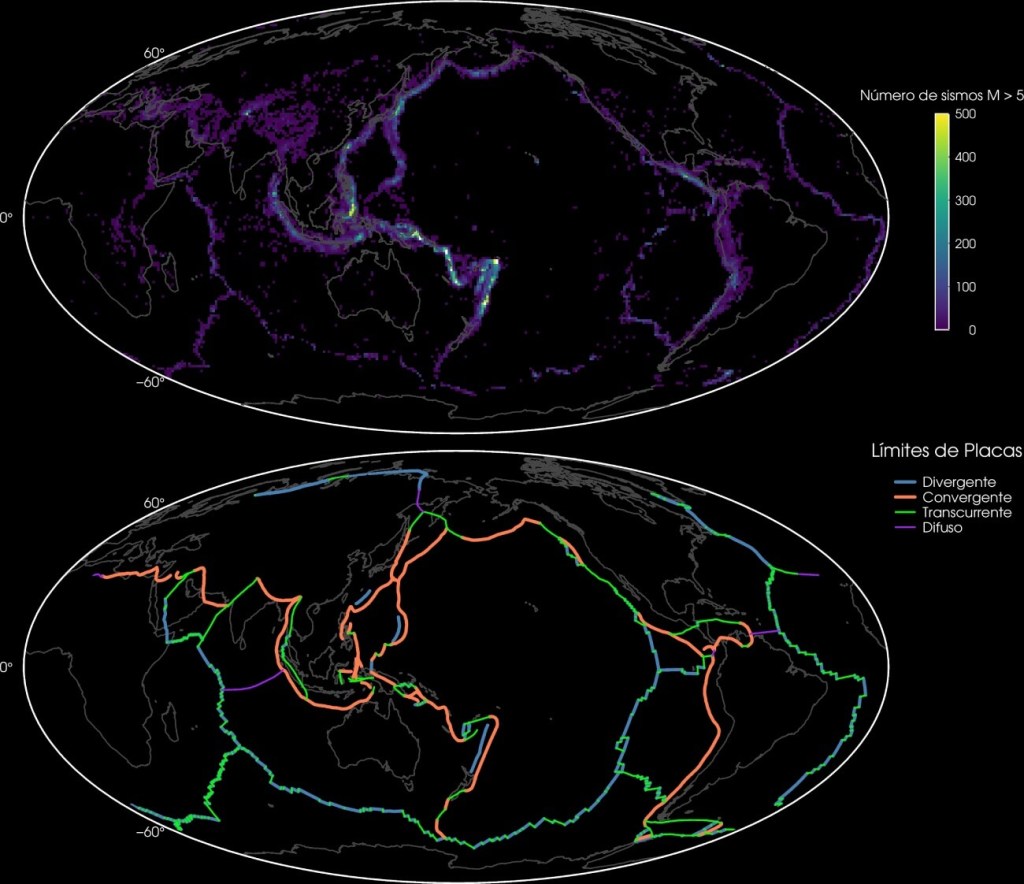

Si observamos el mapa de epicentros global de las últimas décadas, es decir las localizaciones en la superficie terrestre del punto de inicio de esos terremotos, y lo comparamos con el mapa de los límites de placas litosféricas (también llamadas placas tectónicas), veremos cómo la coincidencia es casi absoluta (Figura 1). De hecho, estos mapas de epicentros fueron utilizados en las décadas de los 50 y 60 del siglo pasado como argumento en favor de la debatida en aquellos años teoría de la deriva continental y la tectónica de placas, que con los años pasó a convertirse en un paradigma de la geología. Y es que es en esas zonas de contacto entre placas donde la corteza terrestre sufre una mayor deformación.

Las placas litosféricas son los cuerpos tabulares fríos y rígidos que conforman la capa más externa de la geosfera. Estas placas presentan variaciones de densidad debido a la composición química de las rocas que las conforman, así como a variaciones de presión y temperatura, lo que hace que la aceleración de la gravedad se deje sentir de manera variable generando desplazamientos verticales y horizontales en las mismas. Las placas litosféricas, por lo tanto, divergen, convergen y se van empujando unas a otras en una especie de baile colectivo.

Cuando las velocidades de desplazamiento de una placa son altas (porque la fuerza de la gravedad genera mucha fuerza en esa placa en concreto), su interacción con las placas que la rodean hace que se generen amplias zonas de deformación con mucha actividad sísmica. Si las velocidades de desplazamiento de la placa son más modestas, la interacción con sus vecinas genera menos deformaciones y la frecuencia con que generará grandes terremotos será baja. Los límites de placas más famosos, con fallas que todos conocemos, como la Falla de San Andrés en California, la Falla del Norte de Anatolia en Turquía o la subducción de Japón, se caracterizan por presentar altas tasas de deformación, con velocidades de desplazamiento entre los bloques que separan de varios centímetros al año.

Otro límite de placas, menos famoso, pero para nosotros más importante, es el límite entre las placas de Nubia (África) e Iberia (Eurasia), que alberga fallas cuyas mayores velocidades de desplazamiento apenas superan el milímetro al año, es decir, más de un orden de magnitud menor a las anteriores. Hay que subrayar que un límite de placas no lo constituye únicamente una falla, sino que se traduce en una amplia zona de deformación que alberga cientos o miles de fallas de diferente importancia, pero todas ellas con capacidad para generar terremotos de mayor o menor magnitud. De ahí la importancia de conocer sus características, porque de estas depende su peligrosidad.

Cómo funciona una falla activa: el ciclo sísmico

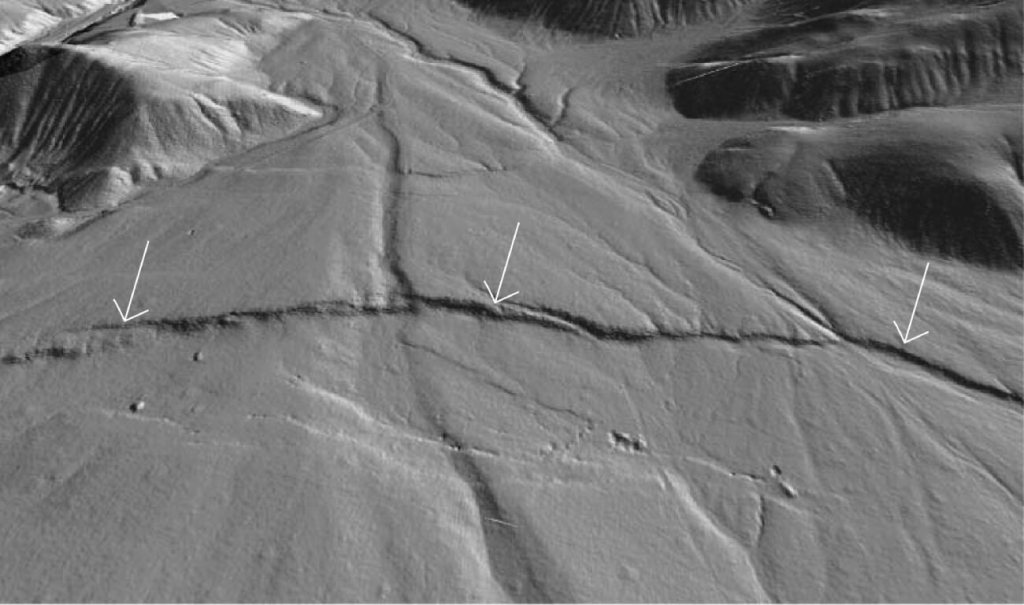

Las grandes fallas, con longitudes de decenas o cientos de kilómetros, cortan la corteza terrestre en todo su espesor. Ya a finales del siglo XIX, el geólogo Grove K. Gilbert (1883) identificó la rotura en el terreno de la falla que generó el terremoto de Owens Valley de 1872 en California, con una magnitud estimada mayor a 7.4 (Figura 2). Pero fue a raíz del famoso terremoto de San Francisco de 1906 cuando se empezó a relacionar la ruptura superficial de las fallas durante los terremotos con la liberación de esfuerzos acumulados en la corteza. Gracias a las lecciones aprendidas de este terremoto, el geofísico estadounidense Harry F. Reid (1910) propuso la teoría del “rebote elástico” con la que conceptualizó el proceso cíclico de carga de esfuerzos en las fallas y su descarga durante los terremotos.

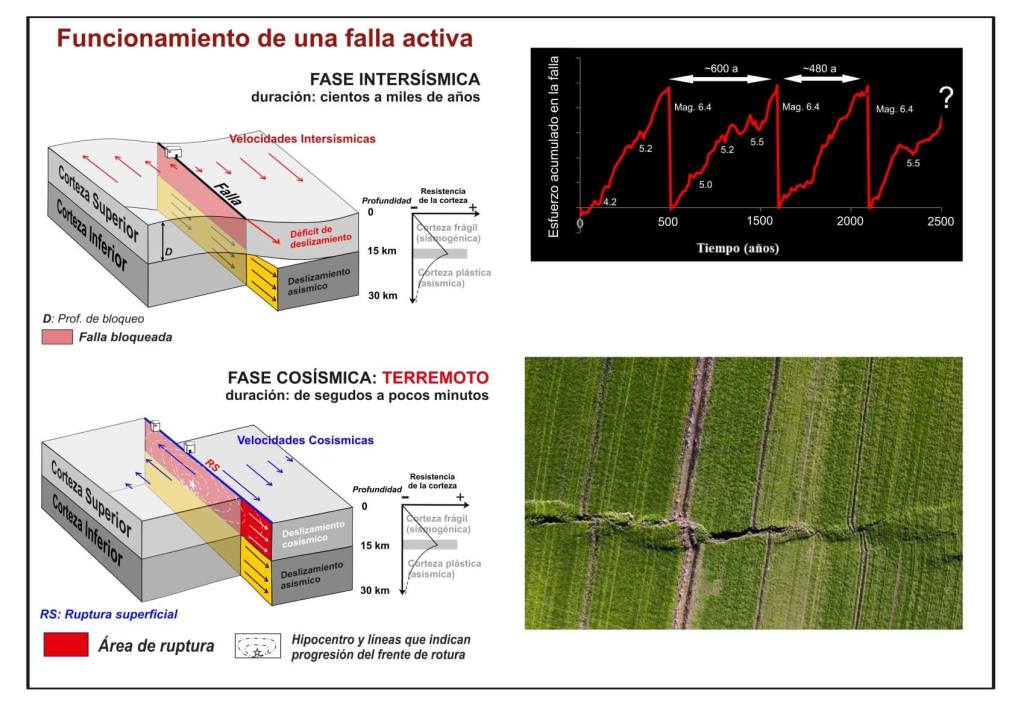

La figura 3 muestra un modelo simplificado de un plano de falla cortando la corteza terrestre. La parte más profunda de la corteza presenta un comportamiento plástico, no puede fracturarse y, por lo tanto, no genera terremotos, es asísmica. Esto se debe a que la mayoría de los minerales que forman las rocas de la corteza, bajo esas condiciones de alta presión y temperatura, en lugar de fracturarse, se deforman plásticamente. Esto facilita que la parte más profunda de la falla, aquella que está a mayor profundidad de 10-15 km, se deslice de forma continua en respuesta a la carga de esfuerzos seculares, constante, transmitida por la tectónica de placas.

Sin embargo, esa misma falla en su tramo más superficial, sometida a menos presiones y temperaturas, presenta un comportamiento frágil, de tipo elasto-friccional. La falla permanece bloqueada, acumulando esfuerzos de manera elástica (como lo haría un muelle sometido a presión) hasta que se supera un umbral de esfuerzo que vence su resistencia friccional a deslizar. A la fase de acumulación de esfuerzos por el bloqueo de la falla se le conoce como periodo intersísmico, mientras que al momento en que se produce la liberación de los esfuerzos de manera repentina la conocemos como fase sísmica o simplemente como terremoto.

Este proceso repentino de liberación de energía va acompañado de diferentes fenómenos físicos: liberación de ondas elásticas que producen los daños en las edificaciones, generación de calor que funde las rocas en la falla, deformación del terreno, entre otros. En el gráfico de la figura 3, podemos apreciar que un terremoto relaja de forma casi instantánea (en segundos o unos pocos minutos) los esfuerzos que se han acumulado en la fase intersísmica durante periodos de centenares a decenas de miles de años. Una falla activa actúa, por lo tanto, de forma cíclica, acumulando lentamente y liberando rápidamente energía. El gráfico de la figura 3 muestra que este ciclo sísmico no es periódico, unos ciclos son más duraderos que otros y las liberaciones de energía son muy variables en forma de terremotos de distintas magnitudes.

Cuando los terremotos superan cierto tamaño (generalmente magnitudes > 6.0), suelen producir ruptura en la superficie del terreno (Figura 2). Ello se debe a que el área de falla que desliza durante el proceso de ruptura es tan grande que al propagarse alcanza la superficie del terreno y produce escalones y fracturas. Un reciente ejemplo de esto se observa en la foto de la figura 3, donde vemos parte de la deformación del terreno producida por el terremoto de Kahramanmaras (Turquía) de magnitud 7.9 en 2023. En la fotografía pueden verse los surcos de un campo sembrado desplazados unos 2 metros por un deslizamiento horizontal de la falla. Esto pone de relieve la importancia de contar con una buena cartografía de las fallas activas, ya que si existen construcciones encima de ellas es muy difícil, aunque dispongan de un diseño antisísmico para soportar la sacudida del suelo, que puedan soportar un desplazamiento del terreno de esta naturaleza.

La complejidad de los grandes terremotos

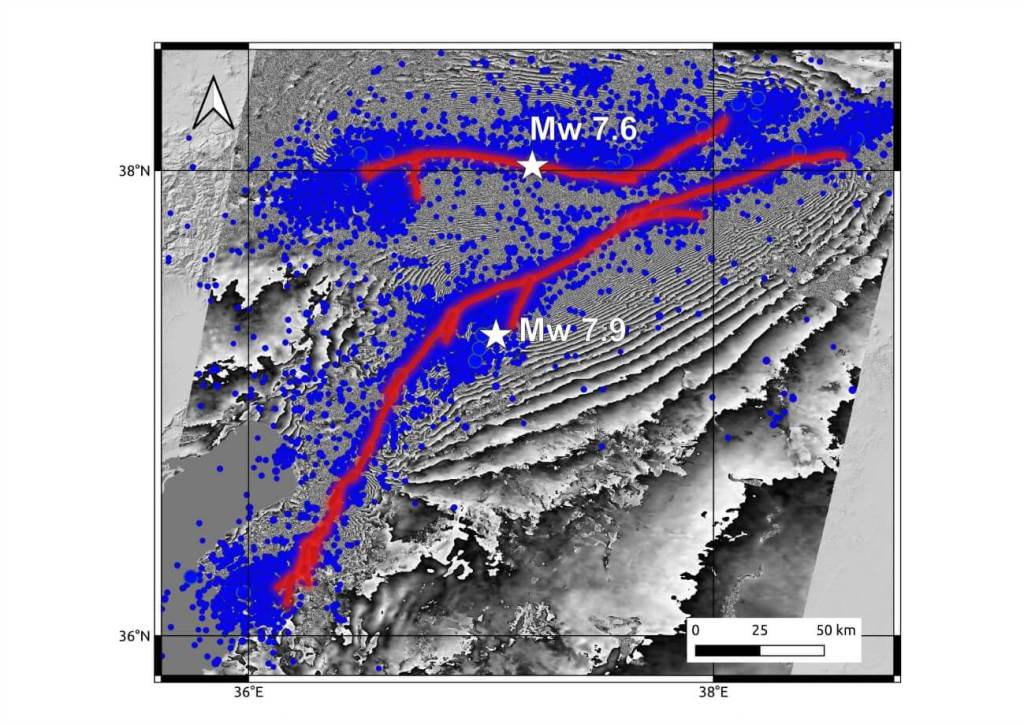

La figura 4 muestra las trazas de las fallas (líneas rojas) que generaron los grandes terremotos de la serie sísmica de Kahramanmaras junto con las réplicas (puntos azules), además de la deformación del terreno medida mediante técnicas de interferometría satelital (InSAR, cada franja de colores grises equivale a un desplazamiento de 28 mm en la dirección del satélite). La serie sísmica se inició en una pequeña falla de orientación NNE-SSW que actuó como si fuera una espoleta. Cuando la ruptura, pocos segundos después, alcanzó la gran falla del Sur de Anatolia, se propagó a lo largo de ella casi 250 km, generando el terremoto principal de magnitud 7.9. Nueve horas después, los cambios de esfuerzos producidos por el desplazamiento de los bloques de corteza junto a la falla, dispararon un segundo terremoto de magnitud 7.6 en una falla distinta a unos 50 km al norte de la primera.

La ingente cantidad de datos sismológicos, geológicos y geodésicos que esta serie ha aportado nos está enseñando la importancia de conocer y tener en cuenta la complejidad estructural de las grandes fallas para poder estimar por adelantado los daños que un terremoto puede causar y gestionar con ello el riesgo de manera efectiva. Regiones de Turquía muy alejadas de los epicentros (estrellas blancas) sufrieron muchos más daños que zonas próximas al mismo. Recientes modelos numéricos que simulan la propagación de la ruptura muestran que las irregularidades geométricas de la falla favorecieron cambios en la velocidad de la propagación de la ruptura en la falla que produjeron sacudidas del terreno más fuertes de las esperadas.

Estudiamos el pasado de las fallas para entender su futuro

Aunque la complejidad del comportamiento sismogénico de las fallas hace que los terremotos a día de hoy sean impredecibles, desde la geología se desarrollan herramientas que nos ayudan a conocer algunas de sus características fundamentales. Las investigaciones en geología de terremotos están dirigidas a conocer mejor las fallas que los producen para mejorar nuestras estimaciones de peligrosidad sísmica. Aspectos como pueden ser el tamaño máximo del terremoto que puede producir una falla (potencial sismogénico), el intervalo de tiempo promedio que pasa entre grandes terremotos (recurrencia sísmica), el comportamiento de la falla ante la propagación de la ruptura sísmica, son clave para mejorar nuestra preparación ante estos desastres naturales.

El desarrollo de las técnicas geodésicas, en especial las redes de estaciones de medidas GNSS y la interferometría de radar (INSAR), nos permiten cuantificar esas deformaciones elásticas de la fase intersísmica (flechas rojas de la figura 3) así como los desplazamientos instantáneos cosísmicos durante los terremotos (flechas azules). Con estas técnicas podemos cuantificar el comportamiento de una falla en su último ciclo de actividad, pero para entender el patrón de repetición en el tiempo de los grandes terremotos en una falla, necesitamos estimar la variabilidad en el tiempo de esos ciclos sísmicos.

En los catálogos sísmicos solo disponemos de los terremotos ocurridos, en el mejor de los casos, en el último siglo, y añadiendo información histórica y arqueológica, podemos ampliar la ventana temporal a los últimos 2000 años. Desgraciadamente, esta información no es suficiente. Por un lado, debido a su natural carácter incompleto, y por otro, porque además existen muchas fallas activas que son “lentas”, es decir, que sus ciclos sísmicos son muy largos y pueden transcurrir miles o decenas de miles de años entre dos terremotos destructivos en la misma falla.

Para completar la información que nos describe el comportamiento de una falla a largo plazo, tanto hacia el pasado como hacia el futuro, necesitamos combinar diversas técnicas de observación con el modelado numérico y análogo. Las técnicas de observación geológicas, como la paleosismología, nos permiten conocer los grandes terremotos que han tenido lugar en la falla en los últimos miles o decenas de miles de años. Al combinar esta información con observaciones geodésicas y el modelado numérico podemos comenzar a comprender y cuantificar el comportamiento de las fallas durante el Cuaternario y, por tanto, poder realizar previsiones de su actividad futura.

La paleosismología busca evidencias de ruptura superficial de terremotos prehistóricos mediante excavaciones y un análisis detallado y minucioso de los sedimentos más recientes en el entorno de la falla activa (Fig 5). Con los datos obtenidos en estas excavaciones mediante la datación de los distintos eventos con métodos como el carbono 14, podemos obtener una tasa de desplazamiento a largo plazo de la falla, así como una historia de la recurrencia de los últimos grandes terremotos generados por ella. Estos datos son esenciales para crear los modelos numéricos de última generación que nos permiten crear catálogos sísmicos sintéticos en una especie de réplica digital de la geología y la física de los terremotos. Con estas herramientas podemos modelar miles de ciclos sísmicos a lo largo de cientos de miles o millones de años de manera robusta.

Y es que existen muchas regiones en el mundo en las que, como ocurre en la Península Ibérica, las tasas de actividad sísmica reciente e histórica son bajas, pero, sin embargo, presentan fallas lentas, de gran longitud y con potencial sísmico destructor importante. Bases de datos que recopilan el estado del conocimiento sobre estas fallas, como la Base de Datos de Fallas Activas del cuaternario de Iberia (QAFI de sus siglas en inglés) mantenida por el Instituto Geológico y Minero de España - CSIC, nos permiten tener un registro de las fallas con mayor peligrosidad.

Los geólogos de terremotos que trabajan estudiando las fallas alimentan estas bases de datos de manera altruista, proporcionando datos sobre su actividad fundamentales para las estimaciones de peligrosidad sísmica. Las nuevas herramientas digitales que se están desarrollando gracias al incremento de la capacidad de computación, nos permitirán reproducir el comportamiento a largo plazo de sistemas complejos de falla. Sin embargo, estas herramientas no tendrán valor sin los datos geológicos, geodésicos y geofísicos de la actividad de las fallas que deben seguir obteniéndose sobre el terreno.

Referencias

- Canora, C.; Villamor, P., Martínez-Díaz, J.J., Berryman, K., Álvarez-Gómez, J.A., Capote, R., Hernández, W. (2012). Paleoseismic analysis of the san vicente segment of the El Salvador fault zone, El Salvador, Central America. Geológica. Acta 10(1), 1-20. doi: GeologicaActa/article/view/257168

- Haddon, E. K., C. B. Amos, O. Zielke, A. S. Jayko, and R. Burgmann (2016), Surface slip during large Owens Valley earthquakes, Geochem. Geophys. Geosyst., 17, 2239–2269, doi:10.1002/2015GC006033

- Gilbert, G.K. (1884). A theory of the earthquakes of the Great Basin. American Journal of Science, v. 27, p. 49-53. doi: 10.2475/ajs.s3-27.157.49

- IGME (2022). QAFI: Quaternary Active Faults Database of Iberia. Accessed from IGME web site:https://info.igme.es/QAFI

- Reid, H. F. (1910). The mechanisms of earthquakes. The California Earthquake of April 18, 1906. Report of the State Earthquake Investigation Commission, vol. 2. California: State Earthquake Investigation Commission. Carnegie Institution of Washington publ. 87.

José Jesús Martínez Díaz

Doctor en Ciencias Geológicas