La fascinación por los gigantes siempre ha estado en el imaginario colectivo. Objeto de encantamiento y especulación, las primeras referencias a estos seres se hallan ya en antiguas civilizaciones como la hindú, la celta, la mesopotámica, la hebrea (Goliat en el Antiguo Testamento), etc.

Popularmente, se les ha atribuido comerse a otros seres humanos –sobre todo a los niños– y tener una fuerza sobrenatural. Su existencia, para las mentes primitivas, era una de las posibles explicaciones de las grandes construcciones de piedra, las estatuas de tamaño y peso colosal, la presencia de megalitos y dólmenes y todo lo que parecía ser de otro mundo.

Al igual que en la mitología griega, donde encontramos desde los Titanes hasta al mismísimo Prometeo, que robó el fuego a los dioses para dárselo a los humanos, en el pueblo vasco precristiano abundan las leyendas sobre estos seres mitológicos. Son fábulas que han permanecido vivas por transmisión familiar; historias de gigantes como los Jentilak y los Mairuak, habitantes de bosques y cuevas que sobrevivieron al cristianismo.

“Izena duenak izana du” (“Lo que tiene nombre, existe”), reza un ancestral dicho vasco. Es la fórmula con la que los antiguos vascones buscaban demostrar a los incrédulos la presencia en su tierra de gigantes como el cíclope Tartalo –el equivalente vasco de Polifemo– o los Basajaun (traducido literalmente del euskera, “señores de los bosques”).

Con el tiempo, la gente empezó a llamar coloquialmente “gigantes” a aquellas personas inusualmente altas o que padecían acromegalia o gigantismo. A comienzos del siglo XIX, los mitos se materializaron en el caserío de Ipintza Zaharra, a 30 kilómetros de Donostia. El 6 de julio de 1818 nacía allí el último gigante de carne y hueso, el más alto de la época. Los viejos del lugar se referirían a él con la expresión Gure haundie (nuestro gigante).

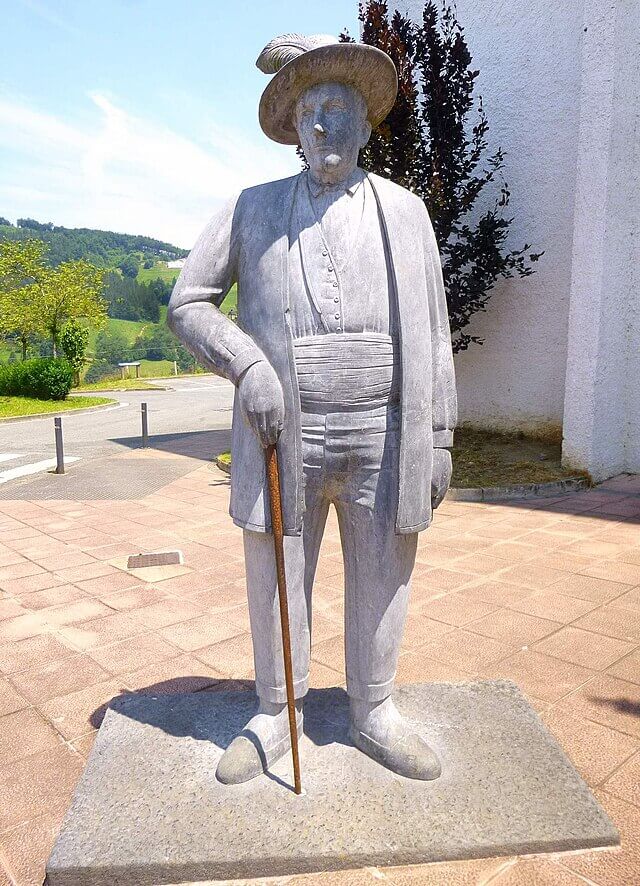

Cuarto de nueve hermanos y huérfano de madre desde joven, se dice que llegó a medir 2,42 metros y a pesar 212 kilos, y que comía lo equivalente a tres personas: era capaz de ingerir ocho chuletas y de beber 20 litros de sidra al día. De pies a cabeza, todo en él eran grandes cifras: sus zapatos, custodiados actualmente por el Museo San Telmo de San Sebastián, medían 39 centímetros –equiparables a la talla 54 actual–; sus guantes, 34 centímetros de largo desde el dedo pulgar al meñique, y los sombreros de copa que solía usar, 62 centímetros de circunferencia.

Exhuman a un gigante, sepultan una leyenda

Damaso Zubeldia es descendiente del Gigante, miembro de un mismo lazo de sangre que ha recorrido seis generaciones. Como muchos, creció escuchando relatos dispares que añadían color y misterio al destino final de los restos óseos de su antepasado, Miguel Joaquín Eleizegi Ateaga (Altzo, 1818-1861).

“Se decía que sus huesos habían acabado en París o Londres y la abuela María Dolores tenía entendido que se lo llevaron los ingleses en su retirada”, explica. “Algunos comentaban también que, tras morir a los 43 años, el cuerpo había sido vendido a un anatomista, pero yo tenía una corazonada que me decía que eso no fue así”, completa, disipando de ese modo la duda que durante varias generaciones ha albergado la familia.

El 14 de agosto de 2020, Damaso tuvo un presentimiento. Un equipo de 15 personas de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, encabezado por el prestigioso forense Paco Etxeberria –elegido asesor del Gobierno español para la Memoria Histórica– y por Lourdes Herrasti, especializada en osteoarqueología, llevaba tres días excavando el panteón familiar. Sintió que ese viernes, por fin, iban a encontrar a su antepasado. Y estaba en lo cierto.

Altzoko Handia –el Gigante de Altzo– se hizo famoso por el descomunal tamaño que alcanzó. Es parte de los cuentos populares de la tradición vasca y, todavía hoy, su figura se estudia en las ikastolas y las escuelas públicas. Por eso, no es de extrañar que a los trabajos de la Sociedad Aranzadi se hubiesen unido de forma voluntaria profesionales del más alto nivel como el forense chileno Morris V. Tidball o el neurobiólogo español afincado en EE. UU. Rafael Yuste para trabajar codo con codo, junto con arqueólogos, historiadores y expertos en criminalística, en una excavación de seis metros de largo por dos de ancho y más de un metro de profundidad.

A la llamada de Paco Etxeberria (Beasain, 1957), el descendiente de Eleizegi acudió con su madre, Pilar Unsain, de 73 años, al cementerio de la monumental iglesia de San Salvador de Altzo, en desuso desde que se construyó un nuevo camposanto en la parte de arriba del pueblo hace más de 30 años. Los investigadores habían desenterrado un fémur extremadamente grande –64 centímetros– de un osario situado a unos tres metros de las sepulturas familiares.

Poco después aparecerían el otro fémur y dos húmeros, acompañados de diversos fragmentos del esqueleto del gigante: alguna vértebra, un pie, trozos del cráneo, etc. Se ponía así punto final a las hipótesis que hablaban del robo del cadáver, de su venta o desintegración. Los restos del Gigante de Altzo, fallecido a los 43 años, nunca salieron del pueblo.

¿Quién ocultó los huesos?

Según la lectura superficial que se extrae de los huesos recién descubiertos, lo más probable es que Miguel Joaquín caminase ayudado de un bastón, debido a una artrosis y una osteoporosis muy avanzadas. “Es la conclusión a la que llegamos observando las vértebras que hemos recuperado”, detalla Lourdes Herrasti, osteoarqueóloga e historiadora del Departamento de Antropología de Aranzadi.

Paco Etxeberria añade que el gigante presenta un desgaste de huesos propio de un anciano, lo que explicaría los fuertes dolores que sufría. A la espera de un estudio de ADN, los análisis revelarán si murió por tuberculosis, como se dijo, o por alguna otra causa, así como otras dolencias y enfermedades que pudo padecer a lo largo de su vida.

“La persona que ocultó los huesos en el osario ha ayudado a agrandar los rumores”. Es la tajante afirmación de Karlos Almorza, egiptólogo y doctor en Historia por la Universidad de Barcelona. “¿Pudo ser alguien de su familia?; y si lo fue, la pregunta es: ¿lo hizo para que nadie robase su cuerpo?”, se cuestiona el experto.

Precisamente, fue él quien impulsó la idea de comenzar la búsqueda de los restos del Gigante de Altzo en ese emplazamiento. “Mientras Almorza buceaba en los archivos municipales, nos tomamos un café y empezamos a hablar sobre el paradero de nuestro ilustre vecino; así empezó todo”, relata Txomin Rezola, el alcalde de Altzo.

Famoso en toda Europa

Dos años antes, el historiador Luis Ángel Sánchez Gómez (Madrid, 1962), profesor de Antropología Cultural en la Universidad Complutense de Madrid, ya había advertido de que los restos de Miguel Joaquín se encontraban en el bello y a la vez abandonado cementerio de Altzo. Sánchez Gómez ha dedicado los últimos años a estudiar la figura de Eleizegi, tanto que es el autor de la única investigación académica sobre su vida. En El Gigante de Altzo. Un vasco mítico (aunque muy real) en la Europa del siglo XIX, libro editado en 2019 por la Diputación Foral de Guipúzcoa, describe a un muchacho sin apreturas económicas que comenzó a crecer de manera desmesurada a los 20 años e hizo mucho dinero exhibiendo su altura porque quiso.

Siguiendo al detalle el rastro del gigante en la prensa española, francesa e inglesa de la época, y tras haber estudiado documentos familiares, Luis Ángel Sánchez Gómez ha trazado un mapa de los itinerarios de Miguel Joaquín por toda la Península y el resto de Europa. Su vida fue inverosímil para un guipuzcoano de mediados del siglo XIX. “No era el personaje de circo al que han representado”, aclara Sánchez. Dadas sus características físicas, el navarro José Antonio Arzadun, de oficio representante, quiso sacar beneficio económico mostrándolo al mundo en diversos shows, pero Miguel Joaquín decidió tomar las riendas de su no maltrecha economía y rompió el contrato con él, alegando que no le dejaba ir a misa.

“Se ha dicho que era tonto y pobre, pero lejos de eso dominaba el euskera y el castellano, respondía bien a las preguntas en francés e inglés y provenía de una familia con terrenos y dos caseríos”, matiza Damaso Zubeldia, el descendiente de Handia. Además, no fueron pocas las ocasiones en que viajó en barco y en ferrocarril y, con el dinero ganado, mandó construir un coche de caballos a su medida.

Pronto se convirtió en el favorito de las variedades europeas y llenó ferias, teatros y los más aclamados salones parisinos, donde llegó a presentar una lucha contra dos enanos. El morbo y la fama que le precedían allí donde acudía traspasaron el mar y su historia llegó a oídos de la mismísima reina Victoria de Inglaterra (quien medía poco más de 1,50 metros), que el 24 de junio de 1848 acabaría recibiéndolo en audiencia, junto a numerosos miembros de la familia real, en el Palacio de Buckingham.

Tal fue el éxito cosechado en su gira británica, que se exhibió durante seis meses ininterrumpidamente en la capital inglesa. Allí se ganó el apodo de Spanish Goliath y se le dedicaron crónicas en más de 90 cabeceras. Otros miembros de la realeza que quisieron conocerlo fueron Luis Felipe I de Francia, María II de Portugal y la reina española, Isabel II, a la que posteriormente le dirigiría una carta describiéndose como “un aborto de la naturaleza”.

En la misiva, exaltaba las virtudes de Su Majestad y aprovechaba la ocasión para suplicarle que le perdonase la tributación del 10% de sus ganancias. “Un fenómeno tan extraordinario del público no debe equipararse con las ordinarias industrias sujetas a contribución”, se puede leer en ella. No obstante, el escrito no obró ningún efecto en la soberana y el Gigante de Altzo tuvo que seguir pagando.

No hay constancia de la vida amorosa de Miguel Joaquín, aunque se ha extendido la historia de que, estando en Gran Bretaña, le buscaron una novia que le llegaba por la barbilla y quisieron que se casara con ella, ya que le podía beneficiar para su espectáculo. Lo que sí es cierto es que, mientras se exhibía en Lisboa, en 1844, la prensa llegó a plantearle la conveniencia de casarse con una giganta francesa que también actuaba en la ciudad. Miguel les contestó que en su pueblo había mozas mejores.

Una vida de película

Hasta el día de su muerte, el Gigante de Altzo no paró de crecer. En el pórtico de la iglesia de San Salvador de Altzo aún se conservan visibles las marcas que el párroco de la localidad iba cincelando en la pared según el gigante iba ganando en altura y envergadura, debido a un gigantismo que transmutó luego en acromegalia.

Falleció el 20 de noviembre de 1861 en el caserío de Ipintza Zarra –en euskera antiguo, “mimbral viejo”– de Altzo Azpi. Eran las cuatro y cuarto de la tarde cuando dio su último aliento, según los rumores, por una tuberculosis (aunque Luis Ángel Sánchez apunta que “lo más probable es que falleciera de algún problema cardiovascular o respiratorio, o derivado de la diabetes”). Eleizegi dejó pagadas 500 misas por su alma, a 6 u 8 reales cada una. Para su entierro, se dispuso un gran féretro hecho a medida que se transportó desde Tolosa.

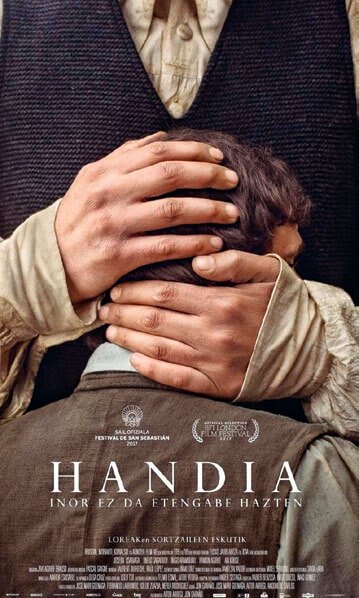

El hallazgo de los vestigios físicos de Miguel Joaquín Eleizegi obligará a reescribir los últimos pasajes de la vida del Gigante de Altzo y, quizás, los créditos finales de la película que inspiró este fascinante personaje, Handia, de Aitor Arregi y Jon Garaño, ganadora de 10 premios Goya en 2018 (aunque cuestionada por la familia).

El titán guipuzcoano abandonó su pueblo natal en más de una ocasión para viajar por Europa pero, a pesar de los kilómetros recorridos, nunca dejó de tenerlo presente. Sus huesos siempre permanecieron en Altzo; no se movieron, y es allí donde descansarán nuevamente si la decisión de sus familiares no es otra. “Quiso quedarse en su pueblo y aquí seguirá. Está en casa”, aseguran a MUY HISTORIA. “Aranzadi quiere hacer una copia digital de sus huesos, pero todo está por ver”, dejan en el aire.