Durante décadas, entender cómo se mantiene unida la materia ha sido una de las grandes obsesiones de la física nuclear. Sabíamos que dentro de cada átomo hay un núcleo, además de que ese núcleo está compuesto por protones y neutrones, a su vez formados por quarks. Lo que no se conocía bien era cómo los quarks se mantienen unidos en esos núcleos densos y en movimiento constante. La respuesta está en los gluones, unas partículas fundamentales responsables de ejercer la fuerza fuerte, una de las cuatro fuerzas fundamentales del universo.

Y sin embargo, aunque los gluones son esenciales para que exista cualquier tipo de materia estable, nunca habíamos logrado observar directamente su comportamiento dentro de un núcleo atómico. Hasta ahora. Un equipo internacional de físicos ha conseguido realizar una medición sin precedentes: por primera vez han detectado el efecto de los gluones dentro de núcleos reales, en condiciones de energía inéditas, y lo que han visto contradice parcialmente lo que predecía la teoría.

Este hallazgo, publicado en Physical Review Letters y llevado a cabo con el detector GlueX del Jefferson Lab (EE.UU.), representa el primer paso experimental hacia un mapa del “pegamento nuclear” en entornos reales.

Gluones: invisibles, pero imprescindibles

Los gluones no son partículas como los protones o electrones, que se puedan detectar de forma directa. Son portadores de la fuerza fuerte y actúan como los transmisores del “pegamento” que mantiene unidos los quarks. Su existencia es parte central de la cromodinámica cuántica, la teoría que describe la interacción fuerte. Pero su comportamiento ha sido siempre esquivo.

Hasta ahora, las mediciones de gluones se habían limitado a partículas individuales, como protones aislados. En esos casos, los modelos y experimentos concuerdan bastante bien. El reto era observar qué pasa con esos gluones cuando el protón forma parte de un núcleo, donde está en constante interacción con otros nucleones y sometido a condiciones extremas.

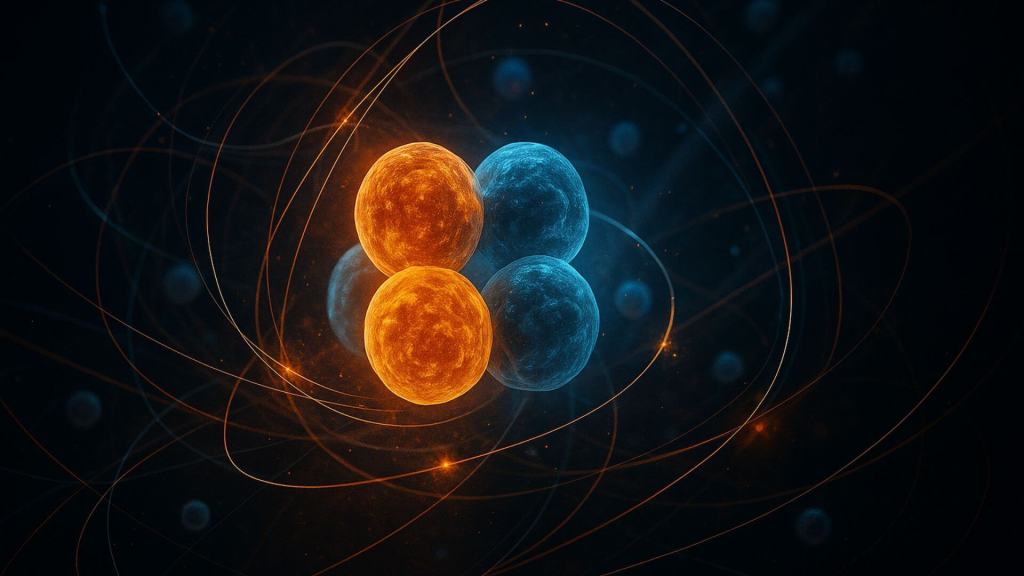

En este nuevo estudio, se eligieron tres tipos de núcleos: deuterio (formado por un protón y un neutrón), helio-4 y carbono-12. Son sistemas diferentes en masa y estructura interna, lo que permite comparar cómo cambia el comportamiento de los gluones según el entorno atómico.

El truco de la partícula "encantada"

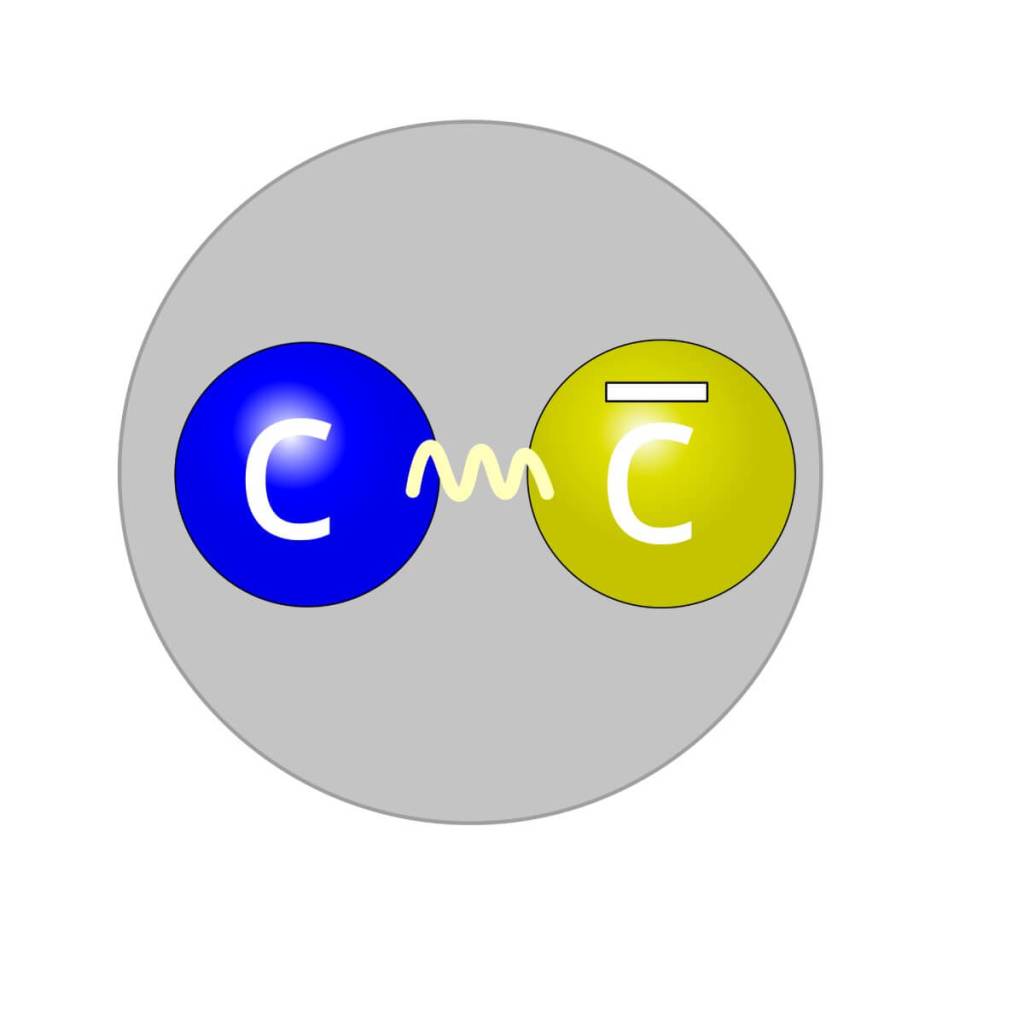

Para detectar el efecto de los gluones, los investigadores no observaron a los gluones directamente. Utilizaron una estrategia experimental basada en generar otra partícula: el mesón J/ψ, una partícula compuesta por un quark “encanto” (charm) y su antiquark. Esta partícula solo puede producirse si hay una interacción entre un fotón y un gluón, lo que convierte su detección en un indicador indirecto pero potente.

En el experimento, se lanzaron haces de fotones de alta energía sobre los núcleos seleccionados. El objetivo era provocar la aparición de J/ψ. La clave está en que, para producir el mesón J/ψ sobre un protón aislado, se necesitan fotones con una energía mínima de 8,2 GeV. Sin embargo, en este caso se lograron producir J/ψ usando fotones con energías por debajo de ese umbral, algo que nunca se había conseguido antes.

¿Cómo fue posible? Dentro de un núcleo, los protones y neutrones se mueven con energía cinética propia. Esa energía interna se suma a la del fotón, permitiendo alcanzar el umbral necesario para la creación de la partícula. Esta técnica permitió medir la fotoproducción de J/ψ por debajo del umbral energético convencional, lo que representa una puerta nueva al estudio de los gluones en condiciones reales.

Resultados que no cuadran con la teoría

La parte más sorprendente del experimento vino cuando los datos obtenidos se compararon con los modelos teóricos existentes. Se esperaba encontrar una cierta cantidad de mesones J/ψ, basada en predicciones precisas. Sin embargo, los investigadores observaron que la producción fue mayor de lo previsto.

Según el paper, “se observa una producción excedente con respecto a las predicciones teóricas” en el régimen subumbral. Esto implica que, cuando un protón está dentro de un núcleo, su estructura gluónica podría estar modificada.

Esta diferencia no es trivial. Lo que está en juego es la posibilidad de que la distribución de gluones, o incluso su densidad efectiva, cambie en función del entorno nuclear. En otras palabras, que los protones “pegados” dentro de un núcleo no se comporten igual que los aislados, al menos en lo que respecta a sus gluones.

¿Un nuevo efecto EMC para gluones?

En la física nuclear, hay un fenómeno conocido como efecto EMC. Se refiere a cómo cambia la distribución de quarks en un protón cuando está dentro de un núcleo. Fue descubierto en los años 80, pero todavía no se comprende del todo. Lo que sugiere este nuevo experimento es que podría haber una versión gluónica del efecto EMC.

Esto abriría una nueva línea de investigación: ¿están los gluones también afectados por el medio nuclear? ¿Se redistribuyen, se comprimen o se comportan de manera no lineal según la densidad del entorno? Los datos actuales no bastan para responder con certeza, pero son la primera evidencia experimental que permite explorar estas preguntas con bases sólidas.

El papel decisivo de un joven investigador

Una de las partes más llamativas del estudio es que todo el hallazgo fue posible gracias a una idea secundaria dentro del experimento original. La producción subumbral de J/ψ no era el objetivo principal, sino una prueba adicional sin garantías de éxito. Pero el análisis detallado permitió extraer una señal clara.

Quien lideró ese análisis fue Jackson Pybus, un estudiante de doctorado en el MIT que había aprendido técnicas de dinámica de frente de luz durante una estancia en Alemania. Aplicó esos métodos para reconstruir las trayectorias y masas de las partículas con mayor precisión, lo que permitió detectar el pico correspondiente al J/ψ en condiciones difíciles.

El artículo reconoce su papel de forma explícita: “Ninguno de nosotros, salvo Jackson, habría podido hacer este trabajo”.

Un paso hacia futuros experimentos

Los datos se recogieron en una campaña experimental muy breve, de solo seis semanas. Aun así, bastaron para detectar señales claras y abrir una nueva vía. El equipo ya ha propuesto una repetición del experimento, esta vez más larga y dedicada exclusivamente al estudio de gluones en núcleos. “Ahora que sabemos que podemos hacer esta medición, nos gustaría optimizar un experimento más largo”.

Además, este tipo de resultados servirá para orientar futuras investigaciones en instalaciones como el Electron-Ion Collider (EIC), un proyecto internacional diseñado para explorar en profundidad la estructura interna de protones y núcleos mediante colisiones de alta precisión.

Si todo avanza como se espera, este estudio será recordado como el inicio de una nueva era experimental en física nuclear, centrada no en las partículas que componen la materia, sino en las fuerzas que las mantienen unidas.

Referencias

- J. R. Pybus et al. First Measurement of Near-Threshold and Subthreshold J/ψ Photoproduction off Nuclei. Physical Review Letters (2025). DOI: 10.1103/PhysRevLett.134.201903.