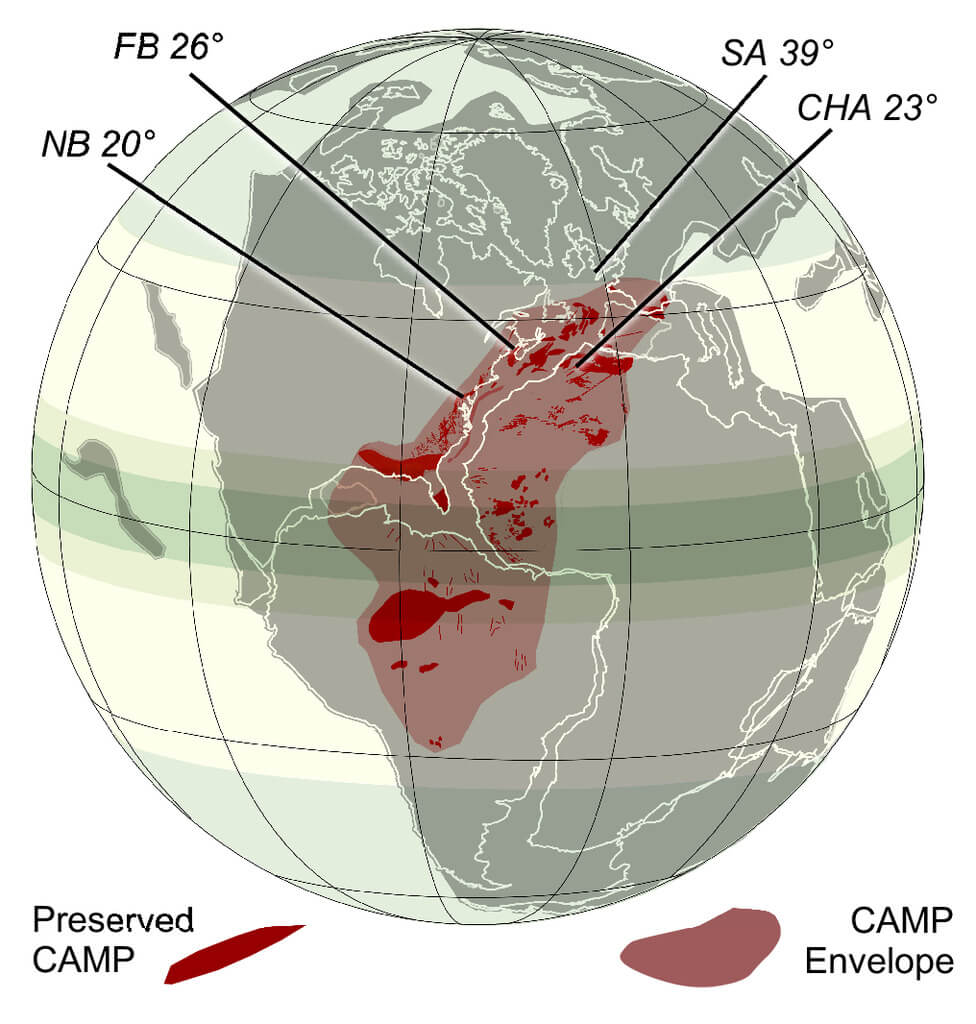

La extinción del final del Triásico es una de las grandes transiciones de la historia de la vida. Ocurrió hace aproximadamente 201 millones de años y acabó con más del 70 % de las especies terrestres, allanando el camino para que los dinosaurios se convirtieran en los dominadores del mundo jurásico. Durante décadas, los científicos han intentado explicar qué desencadenó esta crisis biológica. La principal sospechosa ha sido siempre la Provincia Magmática del Atlántico Central (CAMP), una de las mayores regiones volcánicas de la historia de la Tierra.

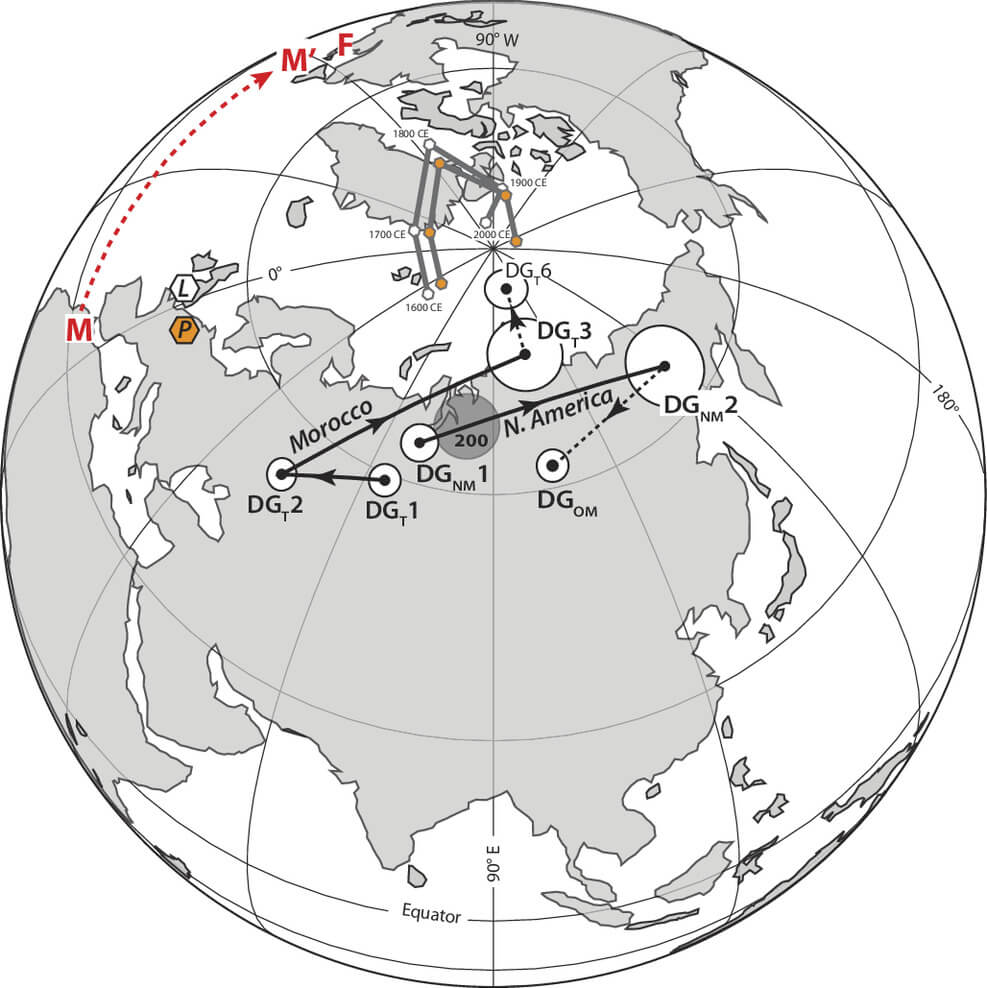

Un nuevo estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences aporta evidencia directa sobre la sincronicidad entre las primeras erupciones del CAMP y la extinción masiva. El trabajo se basó en el análisis paleomagnético de flujos de lava en Marruecos y Canadá, lo que permitió identificar cinco pulsos eruptivos, cada uno de ellos de menos de un siglo de duración. Estas erupciones coincidieron con el intervalo de desaparición de especies registrado en los sedimentos continentales, revelando una relación temporal precisa entre actividad volcánica e impacto biológico.

La clave de este hallazgo está en los inviernos volcánicos —episodios de enfriamiento global causados por la inyección masiva de aerosoles de azufre en la atmósfera. Los investigadores estiman que solo el primer pulso volcánico pudo liberar unas 63 000 megatoneladas de SO₂, unas 500 veces más que la erupción del Laki en Islandia (1783). Estos inviernos extremos habrían interrumpido la fotosíntesis, desplomado las cadenas tróficas y causado la desaparición de muchas especies vulnerables.

Una serie de erupciones explosivas en menos de 50 000 años

El estudio se centró en las lavas basálticas del CAMP, que se extendieron por lo que hoy es América del Norte, Marruecos y parte de Europa cuando estos continentes formaban el supercontinente Pangea.

Los investigadores utilizaron registros paleomagnéticos para identificar cambios en el campo magnético terrestre registrados en capas sucesivas de lava, permitiendo distinguir grupos direccionales que reflejan eventos eruptivos individuales.

En total, se identificaron cinco grandes pulsos de erupción. Los tres primeros ocurrieron en menos de 40 000 años, y cada uno duró menos de un siglo. Esta cadencia extremadamente rápida, combinada con la magnitud de las emisiones, apunta a un proceso eruptivo muy distinto al que se sospechaba: en lugar de una actividad lenta y continua, el CAMP se encendió como una serie de estallidos volcánicos masivos y breves.

Los autores también establecieron correlaciones entre los registros de Marruecos y Canadá, mostrando que las variaciones en el campo magnético eran simultáneas en ambos lugares. Esto sugiere que las erupciones fueron globales, no locales, y que su impacto atmosférico debió sentirse a escala planetaria.

Inviernos volcánicos: un clima letal para la vida terrestre

El principal agente de destrucción no fue la lava, sino los gases. Las emisiones de dióxido de azufre se transformaron en aerosoles sulfatados que reflejan la luz solar, provocando un enfriamiento global abrupto. A diferencia del CO₂, cuyo efecto es acumulativo y a largo plazo, el SO₂ puede desencadenar descensos de temperatura en cuestión de semanas.

Los investigadores comparan el impacto de estas emisiones con el de erupciones históricas como la del Pinatubo en 1991, que enfrió el planeta en 0,5 °C durante dos años. Pero en el caso del CAMP, los efectos fueron múltiples, más duraderos y mucho más intensos. Los ciclos de enfriamiento, repetidos en pocos milenios, dejaron sin tiempo de recuperación a los ecosistemas.

La desaparición abrupta de ciertas plantas, la caída en la diversidad de esporas y polen, y los cambios en las huellas de vertebrados en los sedimentos coinciden con los períodos de erupción, lo que refuerza la hipótesis del invierno volcánico como desencadenante de la extinción masiva.

El CO₂ también jugó un papel, pero a largo plazo

Aunque el azufre tuvo efectos más inmediatos en tierra, el dióxido de carbono liberado por las erupciones pudo afectar de forma progresiva a los ecosistemas marinos. El aumento sostenido de CO₂, medido a través de isótopos y paleosuelos, pudo provocar acidificación de los océanos y disminución del oxígeno disuelto, favoreciendo la extinción marina.

En registros marinos europeos y sudamericanos, los eventos de extinción no siempre coinciden con los continentales, lo que sugiere un desfase temporal causado por estos diferentes mecanismos.

Mientras que en tierra las especies sucumbieron a las heladas volcánicas, en el mar murieron por la combinación de calor acumulado, falta de oxígeno y acidificación.

Este contraste entre los impactos terrestres y marinos destaca la complejidad de los efectos de los grandes eventos volcánicos y cómo diferentes entornos pueden responder de forma muy distinta a un mismo fenómeno geológico.

La aparición de los dinosaurios: ¿una consecuencia indirecta?

Uno de los aspectos más fascinantes del estudio es su implicación para la historia evolutiva. Al eliminar a muchas especies dominantes del Triásico, los inviernos volcánicos crearon un entorno ecológico favorable para la expansión de los dinosaurios, que ya existían pero en número reducido.

Las condiciones más frías y variables podrían haber beneficiado a especies más pequeñas y con mejor regulación térmica, como los primeros dinosaurios emplumados. Por el contrario, muchos reptiles gigantes, como los pseudosuquios, pudieron haber sido más vulnerables a estos cambios extremos.

Este episodio recuerda que las grandes extinciones no solo eliminan vida, sino que también crean oportunidades para nuevas formas. En este caso, la catástrofe climática marcó el inicio de la era mesozoica, en la que los dinosaurios dominaron durante más de 130 millones de años.

Una lección geológica sobre el poder del clima

Este nuevo estudio redefine lo que sabíamos sobre la extinción del Triásico y el dominio de los dinosaurios. No fue un evento lento y acumulativo, sino una sucesión de pulsos eruptivos que enfriaron el planeta de forma rápida y letal. El hecho de que estos pulsos duraran menos de 100 años cada uno pone en perspectiva la rapidez con la que el clima puede cambiar y afectar a toda la biosfera.

Además, los autores subrayan la importancia de contar con registros precisos y múltiples indicadores (paleomagnetismo, dataciones isotópicas, geoquímica) para reconstruir episodios tan antiguos. La combinación de datos continentales y marinos permite ahora una visión más completa y matizada de lo que ocurrió hace más de 200 millones de años.

Aunque estemos lejos de un evento como el CAMP, este tipo de estudios nos recuerdan que el clima y la vida están profundamente entrelazados. Y que, en ocasiones, bastan unas pocas décadas para cambiar el rumbo de la evolución.

Referencias

- Kent, D. V., Olsen, P. E., Wang, H., Schaller, M. F., & Et-Touhami, M. (2025). Correlation of sub-centennial-scale pulses of initial Central Atlantic Magmatic Province lavas and the end-Triassic extinctions. Proceedings of the National Academy of Sciences, 121(46), e2415486121. doi: 10.1073/pnas.2415486121