«Somos humanos gracias a la tecnología. La humanización no es un problema filosófico, ni teórico, sino de tecnología pura y dura. Nos diferenciamos de los animales básicamente por la tecnología». De las palabras del arqueólogo Eudald Carbonell podemos deducir que la tecnología está en el origen de la humanidad.

Todo empezó hace… unos 2,5 millones de años. Un cambio climático provocó en África una sequía tal que se hizo imposible para nuestros antecesores seguir alimentándose de frutos y vegetales. Entonces tuvieron lugar, más o menos simultáneamente, un conjunto de cambios: aquellos homínidos se hicieron carroñeros y luego carnívoros –un modo de alimentación más eficaz–, se redujo el tamaño de su intestino y aumentó el de su cerebro, se hicieron más inteligentes, inventaron la caza y fabricaron toscas herramientas para matar y trocear sus presas. Y así, por ese hecho diferencial de poder crear herramientas con otras herramientas, apareció el Homo habilis (ancestro humano que evolucionó directamente hacia el Homo erectus).

Un bucle tecnológico

Desde entonces, según Eudald Carbonell, la tecnología es la forma principal de adaptación creada por el ser humano, de modo que es la técnica lo que convirtió a los primates en humanos; y cuanto más humanos eran, desarrollaban más técnica, en un bucle de retroalimentación social imparable. La invención tecnológica continuó, durante cientos de miles de años, vinculada a la obtención y preparación de alimentos, como respuesta a las necesidades. A las herramientas de corte siguieron el fuego, el vestido y las primeras soluciones de transporte sobre el agua, quizá sencillas canoas elaboradas con troncos. El refinamiento de la técnica en la talla de piedra fue la base del Neolítico, cuando se establecieron los primeros asentamientos humanos, vinculados al nacimiento de la agricultura y la ganadería.

Ruedas con más de 5000 años

Las primeras comunidades agrícolas surgieron hace unos 12 000 años en Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates. Después, otras comunidades agrícolas fueron estableciéndose por numerosas regiones del mundo, que se iban dividiendo en tres amplias zonas, según los cereales dominantes: el trigo en Europa, el maíz en América y el arroz en Asia; en el norte de África se cultivaban el mijo y el sorgo. Se comenzaron a domesticar animales: primero el perro, y después la cabra, el caballo, la oveja, el cerdo y la vaca.

En concreto, sabemos que en Mesopotamia cultivaban trigo, cebada (con la que hacían cerveza) y mijo, y que también disponían de utensilios con púas para pescar, arcos y flechas para cazar, agujas para confeccionar vestimentas, lámparas de aceite animal para iluminar las estancias y objetos de cerámica para conservar y cocinar alimentos. Luego, también en Oriente Próximo, aprendieron a elaborar los metales, y fueron posibles nuevas herramientas más eficaces.

Las ruedas más antiguas conocidas datan de hace unos 5000 a 5500 años, también en la antigua Mesopotamia. Consistían en un disco macizo de madera fijado a un eje, y en un principio se utilizaron como torno en alfarería. Luego, colocando dos en un eje, se aplicaron a un medio de transporte, creando un vehículo que sustituía a los trineos. Más tarde, las ruedas se hicieron más ligeras, eliminándose partes del disco para reducir el peso, y comenzaron a construirse las ruedas con radios. Aquel carro de dos ruedas supuso una auténtica revolución tecnológica, al permitir agilizar el transporte y facilitar la distribución de objetos y materiales. Entonces nació el comercio.

La llegada de las matemáticas

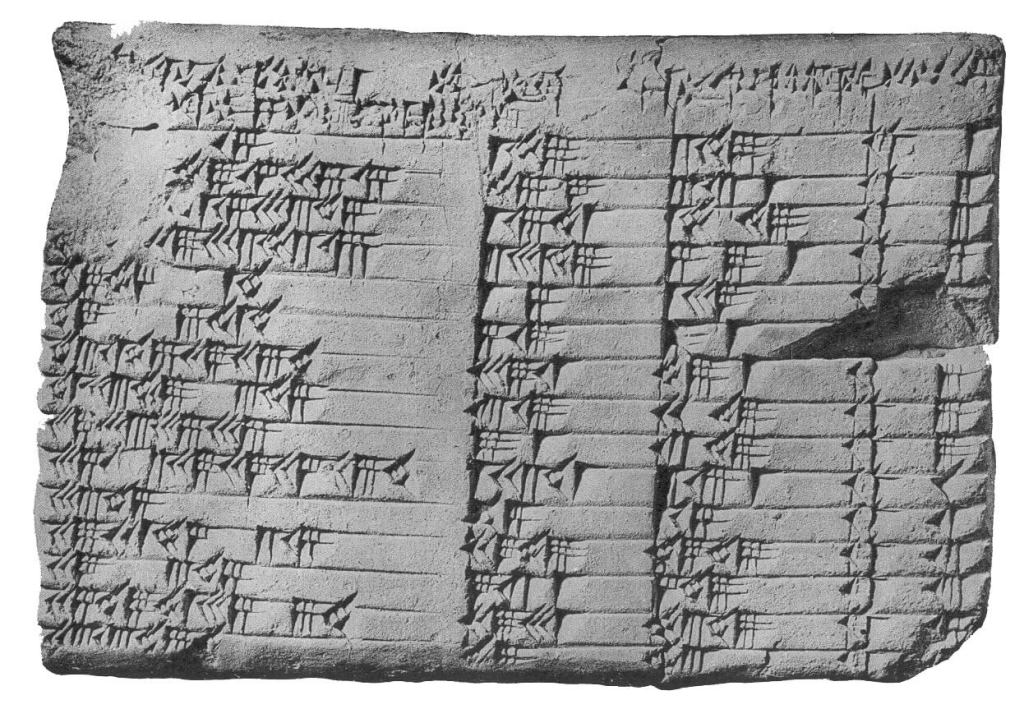

Los antiguos sumerios de Mesopotamia desarrollaron un complejo sistema de medidas, útil para sus relaciones comerciales, y también las primeras elaboraciones matemáticas, de cálculo. Se conservan tablillas de arcilla en escritura cuneiforme desde el año 2600 a. C. donde aparecen tablas de multiplicar, utilización de fracciones y problemas de álgebra, así como ejercicios geométricos que demuestran el conocimiento de la relación pitagórica, y también de la existente entre la longitud de la circunferencia y el diámetro.

Por su parte, los babilonios tenían un registro detallado de los ortos y ocasos de las principales estrellas, del movimiento de los planetas y de los eclipses, lo que implica familiaridad con la medida de distancias angulares sobre la esfera celeste, con un sistema sexagesimal (que aún usamos). A ellos debemos también la semana de siete días, un número que se adaptaba bien a una fase lunar y que permitía dedicar una jornada a cada uno de los objetos celestes entonces conocidos: Sol, Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno.

El antiguo Egipto fue la civilización que puso en práctica la utilización de las máquinas simples, como el plano inclinado y la palanca, sin las cuales no hubieran sido posibles levantar durante 3000 años sus grandes construcciones, dos de las cuales se incluyen entre las siete maravillas del mundo antiguo. Hay que mencionar, el Faro de Alejandría, construido alrededor del año 300 a. C. en la isla de Faros, es un testimonio del auge de la navegación, que realizaban con barcos de remos y de vela. Las crecidas del Nilo, que los sacerdotes podían predecir basándose en sus observaciones astronómicas, obligaban todos los años a volver a marcar las fincas, y utilizaban para ello una cuerda con doce nudos equidistantes creando un triángulo de lados 3, 4 y 5, con la seguridad de tener así un ángulo recto.

Las primeras científicas

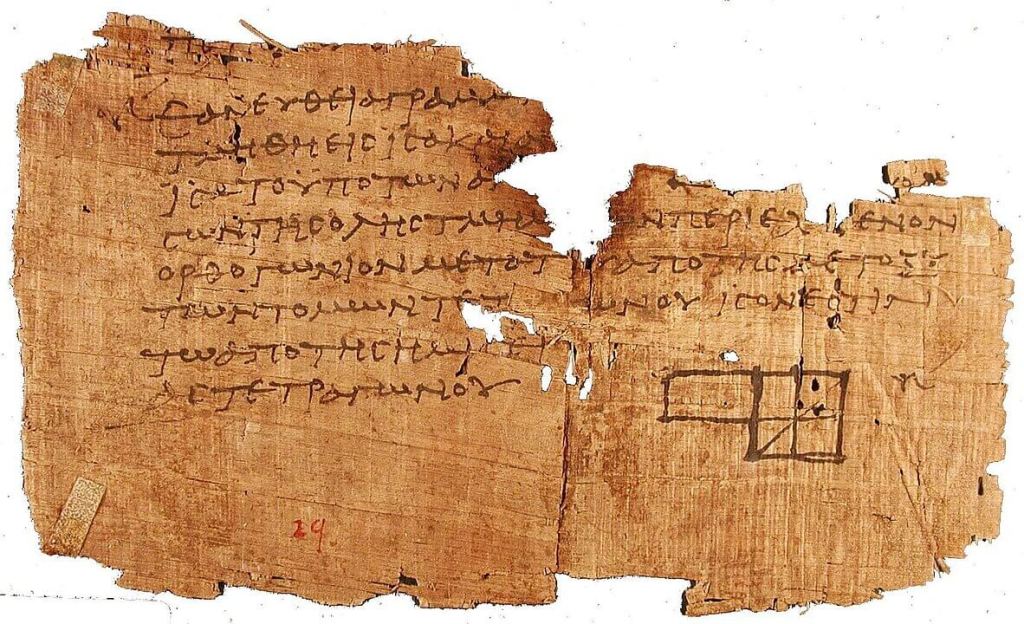

Todo el conocimiento acumulado durante milenios en Mesopotamia y Egipto sería heredado por la cultura griega, dejando como símbolo de aquella fusión del saber la ciudad de Alejandría. Allí, el genio griego –más filosófico– y el egipcio –más práctico y tecnológico– cristalizarían en hitos históricos como la geometría de Euclides, el cálculo del diámetro terrestre por Eratóstenes, los artilugios movidos por vapor de Herón y la astronomía de Ptolomeo. También allí tenemos el testimonio de las primeras mujeres de la historia de la ciencia, como la alquimista María la Judía y la matemática Hipatia.

La historia de la ciencia se recorre sobre un camino tachonado de nombres propios, y entre ellos destacan sobre todo los helenos. Dice el biólogo y divulgador científico Lewis Wolpert que «es muy probable que si no fuera por los antiguos griegos, nunca hubiéramos tenido ciencia. La ciencia es un modo especial de intentar entender cómo funcionan las cosas en el mundo, y está basado en la lógica, la imaginación y la evidencia».

El primer nombre de la historia relacionado con la ciencia es el filósofo Tales de Mileto, uno de los siete sabios de Grecia, que vivió por el año 600 a. C. Fue el primero en preguntarse la razón de todo lo que vemos, y en tratar de explicar las causas sin recurrir a los dioses. Es, por tanto, el primer científico conocido. Por primera vez alguien se preguntaba de qué estamos hechos, y proponía una respuesta materialista.

Podemos imaginar un torrente de preguntas: ¿de qué está hecho el mundo?, ¿cuáles son los componentes esenciales de las cosas?, ¿cómo es posible que en una vaca, que solo come hierba, crezcan los huesos, los músculos y los cuernos, y produzca leche? Tales sugirió que todo está formado por agua, y aquello podía justificarse: era evidente que el agua puede pasar de ser un líquido a ser un sólido, y también un gas; el agua además es esencial para los seres vivos.

Los átomos, indivisibles

Siglo y medio más tarde, Empédocles de Agrigento resumió ideas de otros filósofos afirmando que había cuatro raíces: tierra, agua, aire y fuego. Por la misma época, Demócrito de Abdera planteó por primera vez la idea de la existencia de los átomos indivisibles, y entonces ya podía completarse un razonamiento: si la vaca come solo hierba y produce leche, es porque esta tiene ordenados los átomos de otra manera. Ni Tales de Mileto ni ninguno de aquellos filósofos buscó nunca explicaciones sobrenaturales. Por su parte, a Pitágoras de Samos –el primer matemático de la historia– le debemos la demostración del teorema que lleva su nombre, el descubrimiento de los números irracionales y la definición de los cinco sólidos regulares –tetraedro, cubo, octaedro, icosaedro y dodecaedro–. Creía que el cosmos podía comprenderse mediante el número. Uno de sus principios era «todo es número».

A los antiguos griegos debemos también la creación del primer modelo heliocéntrico para explicar los movimientos de los cuerpos celestes. Cuando lo normal era aceptar la idea evidente de que la Tierra es el centro de todo, Aristarco de Samos propuso otro modelo para explicar los cambios de posición observados del Sol, la Luna y los planetas.

El libro más inflyente

Aquella idea fue marginada, sobre todo por la autoridad de Aristóteles, y no se recuperaría hasta Copérnico. La aportación matemática más trascendente de los griegos vino de Euclides, que, si bien no descubrió todos los teoremas que aparecen en su tratado Elementos de geometría, nos dejó una obra fundamental, la que más veces se ha editado después de la Biblia y el libro de texto más influyente de todos los tiempos; no olvidemos que, por ejemplo, Galileo, Descartes, Newton y Einstein se examinaron de los elementos de Euclides.

En el terreno de la astronomía destacaron además Hiparco de Nicea y Claudio Ptolomeo; al primero le debemos el primer catálogo de estrellas, que fue recogido en el Almagesto, y Ptolomeo, heredero de la visión del universo de Aristóteles, creó en función de ella un elaborado modelo geocéntrico para explicar los detalles en los movimientos planetarios.

Arquímedes de Siracusa, tal vez el mejor científico de la Antigüedad, merece una mención especial, no en vano gran parte de sus ideas continúan siendo válidas hoy. Fue el primero en aplicar correctamente las matemáticas a procesos físicos, como el funcionamiento de la palanca y la flotación de los cuerpos, que llegó a estudiar cuantitativamente y calcular el peso del líquido desalojado. Manejó el concepto de peso específico para averiguar un fraude del joyero real, que había sustituido parte del oro por otro metal menos valioso y más ligero al fundir una corona del rey Hierón II.

En la medicina destacan los nombres de Hipócrates y Galeno. El primero defendió la idea de que las enfermedades eran procesos naturales, y no debidas a la maldición de ningún dios. Es el fundador de la medicina racionalista y científica. Para él, la salud se basaba en el equilibrio de los cuatro humores que contiene nuestro cuerpo –sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra–, términos que han dejado también su huella en nuestro vocabulario. Seis siglos más tarde, Claudio Galeno incorporó la práctica experimental al ejercicio de la medicina, destiló toda la experiencia médica de su tiempo, la analizó a la luz de la filosofía y estableció la forma en que ese saber llegaría al Renacimiento.

Tierra impura y fuego noble

El historiador británico sir Geoffrey Lloyd reconoce que «durante más de 2000 años, desde el siglo iv a. C. hasta el xvii de nuestra era, Aristóteles ejerció una influencia sin parangón y sin precedentes sobre la ciencia y la cosmología en Europa».

A la herencia griega pertenece el trenzado esquema de conocimientos que modeló la cultura de Occidente hasta la revolución científica de los siglos xvi y xvii. Su gran artífice fue Aristóteles de Estagira, quien, además de dejarnos un poderoso esquema de razonamiento lógico deductivo basado en el silogismo, por el cual pueden desmenuzarse las consecuencias de las verdades asentadas, también elaboró un compendio del saber de su época, capaz de explicar de modo coherente los movimientos que se observan en los cielos y en la Tierra.

Para él, la Tierra es el centro del cosmos. En ella toda la materia está compuesta por cuatro elementos –que se corresponden con las raíces de Empédocles–, a los que, quizá recordando enseñanzas de Platón, jerarquizó desde el más impuro (tierra) al más noble (fuego). Ese nivel de menor o mayor nobleza se correspondía con una posición natural: a las cosas que contienen más elemento tierra les es natural estar más abajo, mientras que las que contienen elemento fuego han de subir naturalmente. Así se explica que las piedras caigan en el aire y en el agua o que una olla desprenda vapor ascendente si se le comunica elemento fuego.

De la Luna para abajo, los movimientos naturales son en sentido vertical. Otra cosa es el mundo supralunar. Allí todo es perfecto e inmutable, y los cuerpos celestes están constituidos por un quinto elemento, más sutil y más ligero, perfecto, el éter; lo que es perfecto no puede cambiar, por ello no tiene sentido que los cuerpos celestes necesiten acercarse o alejarse del centro del universo. Giran en sus esferas, siempre a la misma distancia de nosotros.

A partir del siglo iii, no hay aportaciones de la cultura griega a la ciencia. Poco a poco, en Europa el poder asociado a la religión potenció la idea de que la verdad llega por inspiración divina. Al finalizar el siglo v, Europa comenzaba la Edad Media con notables dificultades para el progreso intelectual. La mayor parte de los antiguos tratados, escritos en griego, no eran asequibles. Hubo que esperar al mundo árabe, que nos traería toda aquella cultura incrementada por sus aportaciones.

El broche de Filópono

El colofón de la ciencia antigua podría atribuirse a Juan Filópono, en el siglo vi. Fue muy crítico con la física de Aristóteles, reclamó la ciencia experimental, defendió que la velocidad de caída de los cuerpos no era en función de su peso, que los elementos celestes y la Tierra tenían las mismas propiedades físicas y que las estrellas no tenían carácter divino. Fue rechazado. El paradigma del estagirita se reforzaría aún más por el influjo de Alberto Magno y Tomás de Aquino, que en el siglo xiii hicieron que la visión de Aristóteles se convirtiese en parte de la doctrina de la Iglesia católica. Que se lo pregunten a Galileo.