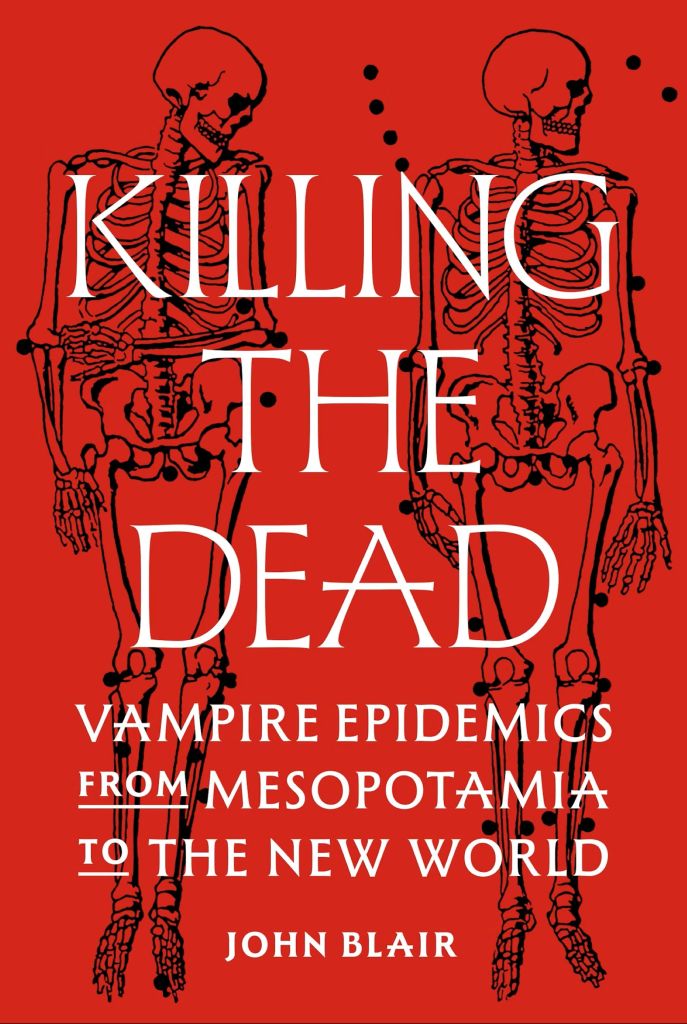

La imagen del vampiro que encontramos en la cultura popular —un aristócrata elegante, envuelto en una capa oscura que bebe sangre— dista mucho de la concepción original de estas criaturas. En su ensayo Matar a los muertos. Las epidemias de vampirismo desde Mesopotamia al Nuevo Mundo (Killing the Dead: Vampire Epidemics from Mesopotamia to the New World, 2025) John Blair desmonta esa visión literaria y cinematográfica para devolvernos al terreno más crudo y antropológico de la figura vampírica. Profesor emérito de Historia en Oxford, Blair examina la creencia en los cuerpos redivivos, esos cadáveres que se niegan a permanecer en la tumba y que encarnan la ansiedad de las comunidades humanas al tener que enfrentarse a la muerte. El ambicioso recorrido histórico de este estudio, que cubre desde las civilizaciones mesopotámicas hasta la Nueva Inglaterra decimonónica, propone una arqueología estimulante de los miedos colectivos.

Vampiro frente a fantasma: la materialidad de la amenaza

Uno de los ejes centrales del libro se centra en la definición del vampiro como redivivo. Blair insiste en que lo que caracteriza a un vampiro en la tradición histórica no es su capacidad para succionar sangre —un atributo tardío y popularizado, sobre todo, en las tradiciones de Europa del Este—, sino el hecho de que se trata de un cadáver que vuelve a la vida.

A diferencia del fantasma, que es incorpóreo y actúa como sombra o eco del difunto, el vampiro tiene cuerpo. Es tangible, ocupa espacio y, por eso, debe ser sometido a ritos físicos de neutralización. Por ello, se le estaca, se le decapita, se le quema o se le entierra siguiendo rituales concretos para asegurarse de que no pueda salir de la tumba.

En este sentido, el vampiro se concibe como una amenaza material. Es, precisamente, su corporeidad lo que lo convierte en un elemento perturbador del orden social. Allí donde el fantasma puede llegar a tolerarse, el vampiro representa una transgresión intolerable: la muerte inacabada, la ruptura de la frontera más absoluta.

El miedo a los muertos que regresan

La fuerza del ensayo radica en mostrar cómo el miedo a los muertos que vuelven constituye un fenómeno de alcance casi universal. En muchas sociedades, los cadáveres que no habían recibido un entierro correcto, los que morían de forma violenta o los que pertenecían a grupos considerados marginales —las brujas, los criminales, los extranjeros— se percibían como muertos inquietos, propensos a regresar. Blair interpreta estas creencias como una respuesta colectiva a las crisis y las ansiedades sociales. Al igual que sucedió con las cazas de brujas en la Europa moderna, las oleadas de pánico vampírico se verifican en momentos de transformación social, religiosa o económica.

Desde un punto de vista antropológico, la práctica de “matar al cadáver” mediante rituales post mortem tenía un efecto restaurador. Era una forma de reinstaurar los límites entre los vivos y los muertos, de volver a trazar las fronteras que la enfermedad, la violencia o la incertidumbre habían borrado. Los rituales destructivos contra los presuntos redivivos que se documentan históricamente, por tanto, cumplían una función tanto práctica como simbólica: devolvían a la comunidad la sensación de que el orden se había restablecido.

La terminología del vampiro en el mundo

En su trabajo, Blair también propone un fascinante mapa terminológico sobre las denominaciones que reciben, en las distintas tradiciones, los muertos que vuelven. En Mongolia, por ejemplo, se utilizaba la palabra bong para referirse a un cadáver reanimado, a menudo como consecuencia de la intervención de un animal. El término vrykolakas y sus derivados, por su parte, se atestiguan en Europa del Este y se vinculan tanto a los hombres-lobo como a la idea de los cuerpos que se levantaban de sus tumbas, mientras que, en Rumanía, se habla de los strigoi, asociados tanto a brujería como a muertos inquietos. Con todo, el término “vampiro”, tan popular en nuestro presente, se incorporó más tarde a los usos lingüísticos, gracias a la prensa y los observadores externos, quienes interpretaron las oleadas de vampirismo que azotaron la Europa moderna como reminiscencias del folklore europeo.

A pesar de su manifiesto interés por explorar el fenómeno cultural del cadáver que regresa, John Blair también analiza figuras menos corpóreas. Demonios aéreos, figuras pesadillescas y fantasmas de los muertos antes de tiempo, por ejemplo, se analizan en el ensayo como un modo efectivo de entender la complejidad del "muerto peligroso".

Epidemias históricas de vampirismo

Vampiros del este

Blair, además, presenta una serie de episodios documentados históricamente que ilustran la dimensión epidémica del vampirismo. En el siglo XVIII, la Europa del Este se convirtió en el escenario de auténticas oleadas de pánico. Casos como los de Petar Blagojević en Serbia en 1725 o de Miloš Čečar en 1726 provocaron que las autoridades locales y los soldados austríacos participaran en exhumaciones y ejecuciones de cadáveres sospechosos de volver a la vida. Estos episodios se difundieron en la prensa ilustrada europea y alimentaron encendidos debates entre médicos, teólogos y filósofos sobre la naturaleza del vampirismo.

La arqueología de los muertos que regresan

En paralelo, la arqueología muestra cómo ya en el Imperio romano o la Inglaterra medieval se practicaban entierros destinados a neutralizar a los muertos que se consideraban peligrosos. La presencia de cuerpos decapitados intencionalmente, enterrados boca abajo o aplastados por piedras en sus tumbas, por ejemplo, revela los intentos de inmovilizar a los cadáveres temidos. Estas prácticas sugieren que la preocupación por los redivivos fue relativamente común incluso en los contextos cristianos.

El vampirismo de ultramar

El salto al Nuevo Mundo confirma que el fenómeno no se circunscribía únicamente al Viejo Mundo. El caso de Nueva Inglaterra resulta especialmente revelador. Durante las epidemias de tuberculosis de los siglos XVIII y XIX, las familias que creían sufrir ataques vampíricos exhumaban los cadáveres de sus allegados. Extraían los corazones, los quemaban y esparcían las cenizas sobre la tierra o incluso las mezclaban en pociones y bebedizos. Al desenterrar los cuerpos y manipularlos ritualmente, los supervivientes buscaban cortar la cadena de muertes. En realidad, estaban enfrentándose a una dolencia infecciosa aún desconocida, pero, en términos culturales, tales procedimientos buscaban asegurar que los muertos permanecieran definitivamente en sus tumbas.

Un ensayo apasionante sobre el miedo a los muertos que regresan

Killing the Dead (Matar a los muertos) es un libro ambicioso que ofrece un enfoque comparado de enorme valor. Con su más de 500 páginas, 34 capítulos profusamente ilustrados y una amplia bibliografía final, el ensayo cubre materiales documentales de Europa, África, América y Oceanía, desde la antigüedad hasta la época contemporánea.

Más que catalogar tradiciones y prácticas que pueden parecer exóticas, Blair busca comprender qué revelan los vampiros sobre nosotros y nuestras sociedades. Lejos de ser monstruos de ficción, estos cadáveres redivivos encarnan temores ancestrales ante la fragilidad del cuerpo, la permeabilidad de las fronteras sociales y el miedo al desorden y el caos. Al analizar las epidemias de vampirismo como fenómenos comparables a las cazas de brujas, el autor nos recuerda que los muertos inquietos son, en última instancia, metáforas de tensiones muy vivas.

La obra, publicada en septiembre de 2025 de la mano de Princeton University Press, se perfila como una contribución fundamental a los estudios de antropología histórica. Blair nos obliga a replantearnos la esencia del vampiro. Atrás queda el conde transilvano, sustituido ahora por el cadáver que se niega a permanecer muerto y que, al hacerlo, nos revela los miedos más profundos de las sociedades humanas.

Referencias

- Blair, John. 2025. Killing the Dead: Vampire Epidemics from Mesopotamia to the New World. Princeton University Press.