En el siglo IV d. C., con la oficialización del cristianismo como religión del Imperio romano, se desencadenaron intensos debates sobre el cuerpo y la apariencia femenina. Uno de los puntos más polémicos fue la cuestión del velo. ¿Debían las mujeres cristianas cubrir su cabeza como signo de modestia y sumisión? Los escritos de los Padres de la Iglesia parecían imponerlo con claridad, pero la evidencia visual y arqueológica muestra una realidad mucho más diversa. Esta polémica revela hasta qué punto el velo se transformó en un espacio de disputa en el que confluyeron religión, moda, estatus y agencia femenina.

El mandato paulino y la voz de los Padres de la Iglesia

La base doctrinal que sustenta la obligación del velo se encuentra en la primera carta de Pablo a los Corintios (1 Cor 11:2-16). Allí se establecía que el hombre debía rezar con la cabeza descubierta y la mujer cubierta como signo de sumisión. Autores como Clemente de Alejandría, Tertuliano, Juan Crisóstomo o Cirilo de Alejandría ampliaron esta idea al insistir en que la modestia femenina requería cubrirse en público. Tertuliano llegó a afirmar que las niñas debían asumir el velo en la pubertad, mientras Cirilo defendía que cubrirse la cabeza era parte de la ley natural.

Este consenso textual ha llevado a la historiografía a asumir que, a partir del siglo IV, la práctica del velo se convirtió en una norma social vinculada al cristianismo. Sin embargo, el contraste con la evidencia material obliga a cuestionar esa supuesta uniformidad.

Una tradición más antigua que el cristianismo

El uso del velo no fue una práctica introducida por el cristianismo. Durante siglos, en el Mediterráneo antiguo, las mujeres griegas, romanas y orientales habían utilizado velos y mantos como signos de respeto, modestia o estatus. En Mesopotamia, se velaban las mujeres casadas, mientras en Grecia se asociaba al recato femenino. Si bien el cristianismo heredó estas costumbres, lo que caracteriza a la antigüedad tardía es la abundancia de textos que insisten en normar el uso del velo, algo que refleja más un deseo de control eclesiástico que una práctica generalizada entre las mujeres.

Entre la norma y la práctica: el velo en la cultura visual

El análisis de mosaicos, retratos funerarios, textiles y esculturas ofrece un panorama menos rígido que el transmitido por los clérigos. La investigadora Grace Stafford ha documentado más de doscientos ejemplos de representaciones femeninas de los siglos III al VII, donde el velo aparece como una opción, no como una obligación.

En las imágenes incluidas en el proyecto Last Statues of Antiquity, menos de una cuarta parte de las mujeres aparecen con la cabeza cubierta. Incluso en el siglo V, cuando se reforzó la influencia social de la iglesia, la proporción entre mujeres veladas y no veladas es prácticamente equivalente. Esto demuestra que, en la vida cotidiana y en la representación social, la obligación de cubrirse la cabeza estaba lejos de ser universal.

Diversidad de estilos y funciones

Los hallazgos arqueológicos, procedentes, sobre todo, de Egipto, muestran diferentes tipos de velos y tocados. Se han identificado ajustadas cofias tejidas con la técnica de sprang, velos sueltos de lino o lana, así como combinaciones de ambos. Algunas piezas tenían una función práctica, destinada a sujetar el cabello en las labores domésticas o agrícolas. Otras eran prendas de lujo, decoradas con franjas doradas o bordados.

Este contraste también se observa en la iconografía. En los mosaicos rurales, por ejemplo, las campesinas y nodrizas aparecen con cofias ceñidas, útiles para trabajar. En cambio, en las escenas cortesanas, las damas y aristócratas las lucen como accesorios de prestigio, combinándolas con mantos de seda o tejidos teñidos de púrpura. El mismo objeto, por tanto, podía responder tanto a una voluntad práctica como a una vocación de manifestar el propio estatus social.

La Virgen María como modelo ambiguo

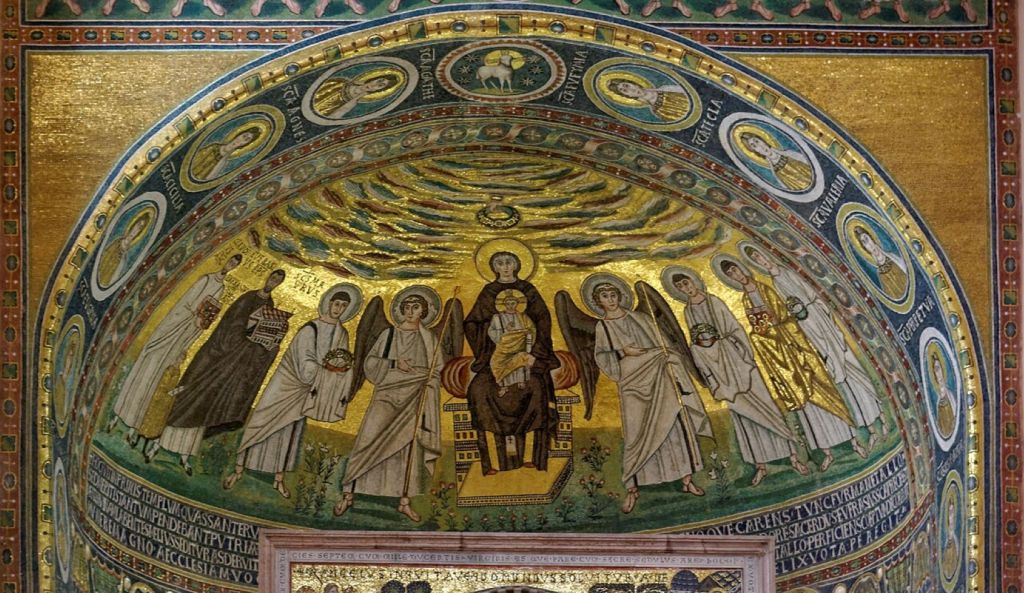

Un ejemplo paradigmático sobre la multiciplicidad de significados del velo lo ofrece la representación de la Virgen María en los mosaicos del siglo VI de la basílica Eufrasiana en Poreč, Croacia. En la escena de la Anunciación, María aparece en su casa, joven y virgen, apenas cubierta con un velo transparente. En la Visitación, en cambio, embarazada y en viaje, se la muestra con un manto opaco que le cubre por completo.

El mensaje parece claro. El velo operaba como un marcador narrativo que variaba según la edad, el estado civil y el contexto de la persona que lo llevaba. La misma figura sagrada podía representarse de formas distintas, lo que relativiza las supuestas normas rígidas que proclamaban los Padres de la Iglesia.

El velo como marcador social

El uso del velo también servía para distinguir jerarquías dentro de una misma escena. En los mosaicos domésticos, la señora aparece velada con cofias lujosas, mientras sus sirvientas permanecen descubiertas. En los banquetes representados en Germanicia y Saqqara, por su parte, las damas se cubren mientras las esclavas o músicas muestran sus cabellos adornados con joyas. Esta distinción parece indicar que, a finales del siglo IV, el velo se convirtió en un símbolo de distinción de élite más que en una obligación moral. El hecho de que las emperatrices adoptaran cofias ricamente decoradas –como en los retratos de Ariadna o en el séquito de Teodora en Rávena– refuerza esta interpretación.

Más allá de la sumisión: agencia y moda

Investigaciones como la firmada por la historiadora Grace Stafford subrayan la importancia de analizar el velo desde la perspectiva de las mujeres y no solo de los clérigos. Cubrirse podía ser una decisión práctica, una protección frente al sol o el viento, una estrategia para legitimar la presencia en espacios públicos o incluso una elección estética. Así, lejos de ser un mero signo de opresión, el velo se convirtió en un elemento con el que practicar la agencia y la creatividad. En este sentido, la moda desempeñó un papel clave. Los velos de colores brillantes o con detalles dorados se convirtieron en auténticos accesorios de lujo.

Continuidad y transformación en el uso del velo

Los testimonios funerarios muestran que, en los contextos de enterramiento, el velo fue habitual en todas las clases sociales, tanto paganas como cristianas. Ello no implica, sin embargo, que las mujeres vivieran siempre cubiertas. Más bien, el velo, en los funerales y tumbas, reflejaba un código de comportamiento vinculado a la solemnidad del rito.

La moda de las cofias ajustadas alcanzó su auge en el siglo V, y aunque decayó en el VI, sobrevivió combinada con velos sueltos. De este modo, el cristianismo no impuso un nuevo uso, sino que reconfiguró tradiciones preexistentes para añadir significados teológicos a un objeto ya de por sí cargado de connotaciones sociales y culturales.

Referencias

- Stafford, Grace. 2024. "Veiling and Head-Covering in Late Antiquity: Between Ideology, Aesthetics and Practicality". Past & Present, 263: 3–46. DOI: https://doi.org/10.1093/pastj/gtad017