Se dice que todos los inicios son difíciles. La máxima puede aplicarse tanto a una empresa personal como a la fundación y desarrollo de las grandes religiones monoteístas. En la historia temprana del cristianismo, marcada por la heterogeneidad de los conceptos teológicos, el Concilio de Nicea buscó solventar algunas cuestiones claves que amenazan con romper la unidad religiosa. Celebrado en el año 325 d.C., fue el primer concilio ecuménico que se convocó a nivel imperial, y su objetivo no era otro que unificar doctrinalmente a las diversas comunidades cristianas bajo una misma formulación teológica. A pesar de que sus decisiones marcaron el inicio (y no el final, como se pretendía) de las disputas doctrinales del siglo IV, el concilio sentó los pilares fundamentales de la teología trinitaria y de la autoridad eclesiástica en el mundo cristiano.

El conflicto de fondo: la divinidad del Hijo

Antes del Concilio de Nicea, la teología cristiana se caracterizaba por su carácter diverso, dinámico y geográficamente fragmentado. Las comunidades cristianas del Mediterráneo compartían las sagradas escrituras y las prácticas religiosas, no así una única doctrina uniforme sobre la naturaleza de Dios o del Hijo. El problema teológico clave que desembocó en el concilio fue la controversia entre Arrio, presbítero de Alejandría, y su obispo, Alejandro, en torno a la divinidad del Hijo de Dios.

Arrio sostenía que el Hijo había sido creado por la voluntad del Padre. Aunque era el primogénito de toda creación, no podía considerársele coeterno ni consustancial con Dios Padre. Por tanto, el Hijo tenía un inicio en el tiempo y su existencia dependía del Padre. Esta doctrina, que hoy conocemos como arrianismo, buscaba preservar la unicidad y trascendencia divina, pero comprometía la plena divinidad del Hijo.

Alejandro, por el contrario, afirmaba que el Hijo era eternamente generado y compartía la misma esencia (ousia) que el Padre, de quien era imagen y sabiduría eterna. Para él, negar esta unidad ontológica implicaba negar la posibilidad misma de la redención.

Un concilio imperial

Preocupado por la fractura eclesiástica y sus posibles repercusiones políticas, el emperador Constantino convocó a los obispos del imperio en la ciudad de Nicea, en Asia Menor. Lo hizo a su costa y bajo su autoridad, aunque sin imponer dogmas de manera directa. El concilio reunió a unos 200-250 obispos (aunque la tradición cifra el número en 318), sobre todo del oriente grecoparlante.

El propio Constantino inauguró las sesiones y favoreció un ambiente de unidad, más interesado en la paz religiosa que en la precisión teológica. Sin embargo, de este encuentro surgiría una de las formulaciones doctrinales más influyentes en la historia del cristianismo.

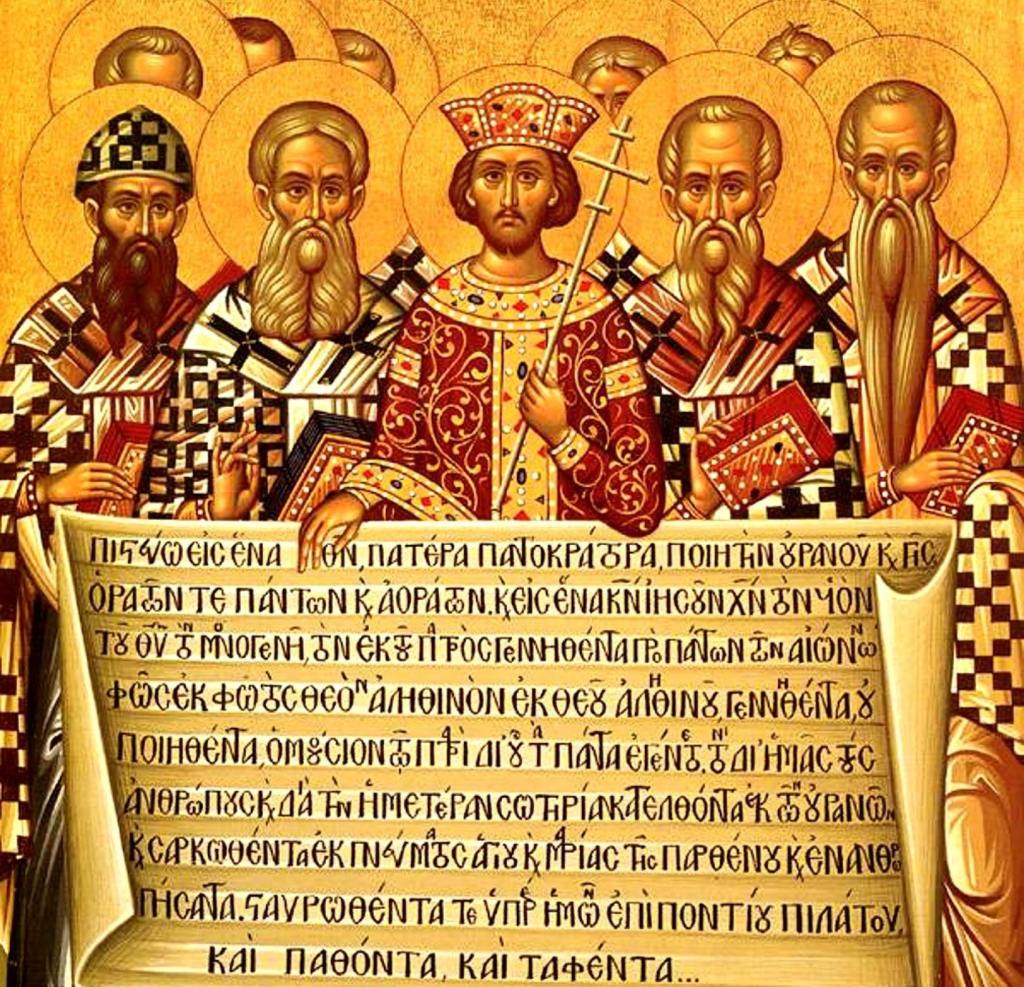

El Credo de Nicea

El resultado más decisivo del concilio fue la redacción de una confesión de fe que afirmaba la plena divinidad del Hijo. Se estableció que Jesucristo es “Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero”, “engendrado, no creado, consustancial (homoousios) con el Padre”. Esta última expresión, que no se encuentra en la Biblia y que había resultado polémica hasta entonces, fue clave para excluir la visión de Arrio y sus seguidores.

El credo también incluía anatemas dirigidos contra quienes afirmaban que “hubo un tiempo en que el Hijo no existía”, o que era mutable o creado “de la nada”. Así, se marcaba un límite nítido entre el Creador y lo creado, y se aseguraba que el Hijo pertenecía plenamente al ámbito de la divinidad.

Homoousios: una palabra cargada de historia

El término homoousios, en la época del concilio, resultaba controvertido. En anteriores concilios, se había rechazado por su uso en corrientes como el sabelianismo y por su supuesta asociación con concepciones materialistas. No obstante, su uso en Nicea sirvió como estrategia para zanjar de manera definitiva la discusión sobre la naturaleza del Hijo: si era consustancial al Padre, no podía ser criatura.

Algunos historiadores atribuyen su inclusión a Constantino; otros a Alejandro de Alejandría, quien quería excluir a figuras como Eusebio de Nicomedia del debate. En cualquier caso, el término tuvo un efecto excluyente inmediato, aunque causaría enormes controversias en las décadas siguientes.

Unificación litúrgica y disciplinaria

Además de las cuestiones doctrinales, el concilio también abordó la fecha de celebración de la Pascua. Esta se alineó con las prácticas de Roma y Alejandría, y se separó del calendario judío. Asimismo, emitió 20 cánones disciplinarios que regulaban aspectos como la ordenación episcopal, el tratamiento a los clérigos que habían apostatado bajo persecución, y la jurisdicción eclesiástica.

Entre ellos, se reconoce la autoridad del obispo de Alejandría sobre Egipto, Libia y Pentápolis, así como la de los obispos de Antioquía y Jerusalén en sus respectivas regiones. Estos cánones ayudaron a consolidar la jerarquía eclesial y su integración con las divisiones administrativas del imperio.

El impacto posterior

Lejos de terminar con las disputas, el concilio dio inicio a una intensa y prolongada controversia teológica. Muchos obispos orientales rechazaron el término homoousios. En los años siguientes, se introdujeron varias fórmulas intermedias como homoiousios (“de naturaleza similar”) o incluso credos sin mención alguna de la sustancia.

Las décadas que siguieron a Nicea estuvieron marcadas por la lucha entre distintas interpretaciones de la relación entre el Padre y el Hijo, en las que participaron figuras como Atanasio, Basilio de Cesarea, Gregorio de Nacianzo y Gregorio de Nisa. Estos teólogos, conocidos como los Padres Capadocios, profundizaron en el lenguaje trinitario y en la unidad de acción del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y reformularon una teología relacional que superaba las categorías jerárquicas y causales.

El cierre del debate: Constantinopla 381

Fue necesario esperar hasta el Concilio de Constantinopla en 381, convocado por el emperador Teodosio, para que se reafirmara el Credo de Nicea y se completara su fórmula trinitaria. Este concilio consolidó la ortodoxia nicena y definió la divinidad del Espíritu Santo. Se cerraba así el ciclo abierto más de medio siglo antes.

El nuevo credo, conocido como el Niceno-Constantinopolitano, es el que se reza aún hoy en muchas liturgias cristianas. Su formulación teológica refleja no solo los logros de Nicea, sino también el fruto de décadas de reflexión y controversia doctrinal.

El primer "macroevento" de la fe cristiana

El Concilio de Nicea supuso el primer gran intento de definir la fe cristiana a escala imperial y ecuménica. Su importancia no radica únicamente en la condena del arrianismo, sino en la creación de una nueva forma de autoridad doctrinal basada en el consenso episcopal y la intervención imperial.

A través del Credo de Nicea, el cristianismo dio un paso decisivo hacia la formulación de una doctrina trinitaria coherente, en la que el Hijo no era un ser intermedio entre Dios y el mundo, sino verdaderamente Dios. Aunque el camino hacia una comprensión común de la Trinidad resultó largo y lleno de matices, el concilio sentó las bases conceptuales, institucionales y espirituales sobre las que se edificaría la ortodoxia cristiana.

Referencias

- Kim, Young Richard (ed.). 2021. The Cambridge companion to the Council of Nicaea. Cambridge University Press.

- Lyman, Rebecca. 2024. "The Theology of the Council of Nicaea". St Andrews Encyclopaedia of Theology. URL: https://www.saet.ac.uk/Christianity/TheTheologyoftheCouncilofNicaea