En una cueva del Cáucaso, a miles de años de distancia de los pantalones vaqueros, alguien —quizás con manos teñidas de azul— molía hojas de una planta tóxica sin valor nutritivo. No lo hacía para comer ni para sobrevivir al invierno. Lo hacía por una razón aún más poderosa: el deseo de transformar la materia, de manipular el color, de transmitir conocimiento. Esa persona vivía hace 34.000 años.

Hoy, un equipo internacional de investigadores ha descubierto en la cueva de Dzudzuana (Georgia) los restos más antiguos conocidos del pigmento índigo. Su hallazgo no solo es extraordinario por la datación, sino por lo que revela sobre la inteligencia química y cultural de los primeros Homo sapiens. El estudio, publicado en PLOS ONE, aporta “la primera evidencia directa del procesamiento de una planta no nutricional, Isatis tinctoria, hace entre 32.000 y 34.000 años”.

Una planta inútil para comer, pero valiosa para pensar

Lo que convierte este descubrimiento en algo excepcional no es solo la antigüedad de los residuos, sino la planta involucrada: Isatis tinctoria, conocida como Hierba pastel, isatide o glasto, una especie que no es comestible. De sabor amargo y sin valor calórico, su uso en tiempos prehistóricos solo puede explicarse por razones medicinales o simbólicas. Según los autores del estudio, “sus hojas contienen propiedades medicinales reconocidas y precursores de indigotina, el cromóforo responsable del color azul del glasto”.

Este hecho, en apariencia menor, sugiere una decisión deliberada, un conocimiento transmitido sobre las propiedades de ciertas plantas. No se trata de una recolección accidental ni de una prueba fallida. Es un acto planificado, repetido, con fines específicos. Una muestra temprana de saberes químicos y técnicos, mucho antes de lo que se creía posible.

Las piedras que conservan secretos milenarios

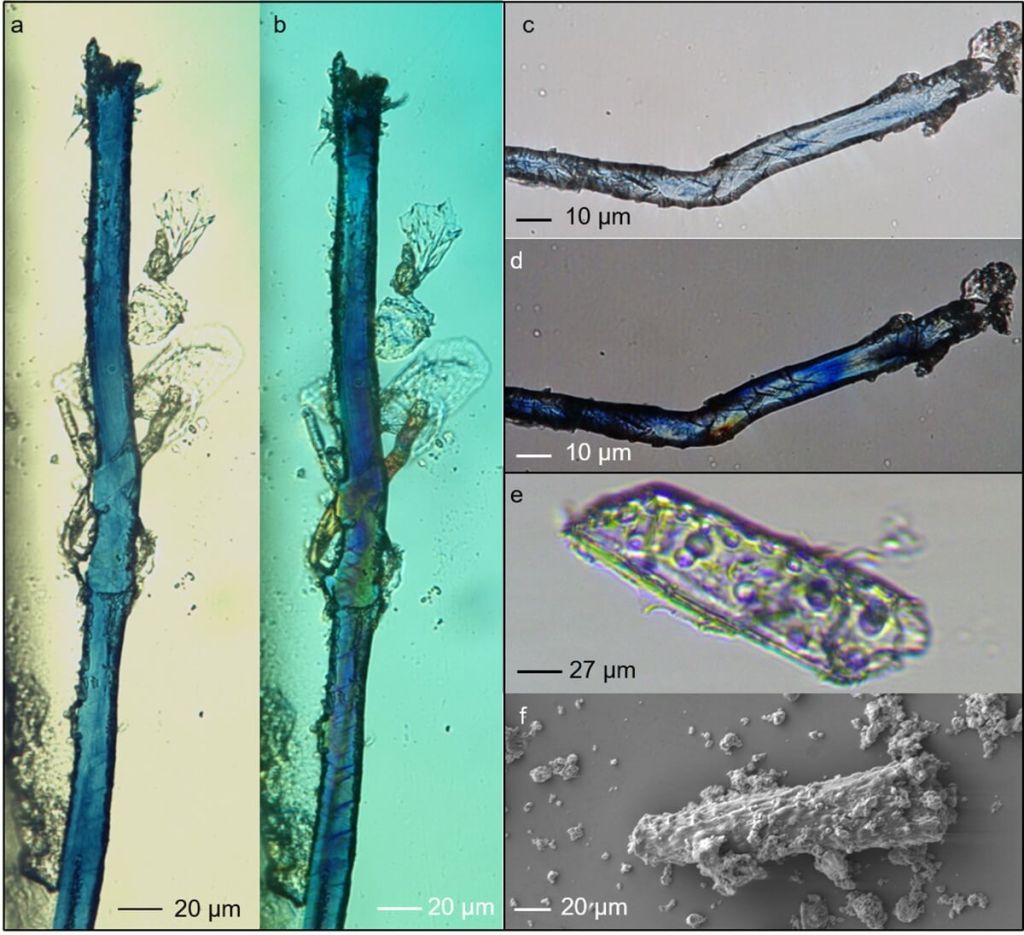

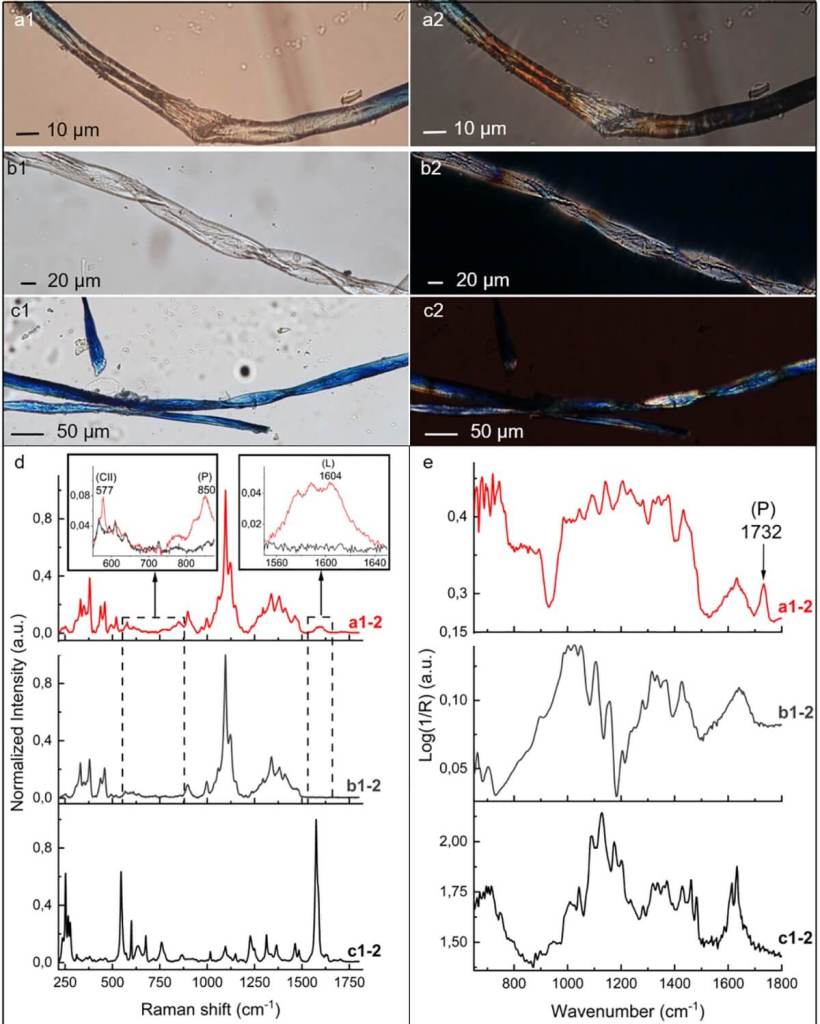

Los restos de indigotina fueron hallados en cinco guijarros de río extraídos de los niveles más antiguos de la cueva Dzudzuana, datados entre 34.500 y 32.200 años antes del presente. Estas piedras, aparentemente simples, habían sido usadas para machacar hojas. Al analizar las superficies desgastadas mediante microscopía y espectroscopía Raman y FTIR, los investigadores encontraron fragmentos microscópicos de la epidermis de la planta teñidos de azul y señales químicas claras del pigmento.

Los residuos no eran superficiales ni recientes. Estaban atrapados en la porosidad interna de las piedras, protegidos del ambiente exterior por decenas de milenios. Para confirmar su origen, el equipo comparó los fragmentos con muestras modernas de Isatis tinctoria cultivada y procesada con herramientas replicadas. Los resultados coincidían en forma, color y composición.

“Demostramos que Isatis tinctoria fue machacada en Dzudzuana por Homo sapiens hace 34.000 años”, afirma el estudio, destacando que es la primera vez que se identifica la indigotina en un contexto paleolítico.

Mucho más que un tinte: química, técnica y transmisión

La aparición de indigotina en estos restos no se produce de forma espontánea. Requiere un proceso mecánico y químico. Primero, machacar las hojas para romper las células; después, permitir que los precursores del pigmento entren en contacto con el oxígeno; por último, dejar que ocurran las reacciones enzimáticas necesarias para formar el compuesto azul.

Este encadenamiento de pasos indica que los antiguos habitantes de Dzudzuana no solo sabían identificar plantas útiles, sino también cómo activarlas. La indigotina no está presente en la planta de forma natural. Solo se genera cuando sus precursores —productos secundarios de la fotosíntesis— se liberan por acción humana y se transforman.

Para los autores, este tipo de procesamiento revela una comprensión de procesos químicos básicos: fermentación, oxidación, transformación de materia. Además, la elección de esta planta sugiere una transmisión intergeneracional de conocimientos: cuándo recolectarla, cómo machacarla, para qué usarla. Todo ello implica planificación, memoria colectiva y un lenguaje común para comunicar técnicas.

El valor simbólico de lo invisible

¿Por qué alguien en el Paleolítico buscaría producir un pigmento azul? En aquella época, el uso de colores como el rojo, el negro o el ocre ya estaba extendido, en contextos de arte rupestre, rituales o marcadores sociales. Pero el azul era otra historia.

En la naturaleza, el azul es un color raro y difícil de extraer. Requiere no solo descubrirlo, sino dominar su producción. A diferencia de los pigmentos minerales, como el ocre, el azul orgánico del glasto necesita condiciones precisas y conocimientos técnicos para manifestarse. El hecho de que se haya encontrado en un contexto tan antiguo reescribe parte de la historia del pensamiento simbólico.

Los autores lo expresan así: “La presencia de esta molécula en un contexto paleolítico es inédita”, y aunque no pueden confirmar si su uso fue decorativo, medicinal o ambos, su sola presencia implica una búsqueda consciente de efectos visuales o terapéuticos.

Entre migraciones, plantas y cultura

La cueva de Dzudzuana se sitúa en una región clave para entender las migraciones humanas hacia Europa y Asia. Los niveles arqueológicos donde se encontraron los guijarros con residuos contienen también herramientas líticas, restos de fauna, huesos trabajados e incluso dientes perforados usados como colgantes.

Estos elementos dibujan una imagen compleja de la vida paleolítica, muy alejada de la visión reducida del ser humano como simple cazador. En Dzudzuana, la evidencia sugiere grupos organizados, capaces de identificar especies no comestibles, extraer sus propiedades químicas y aplicar ese conocimiento en usos posiblemente simbólicos, médicos o sociales.

Para los investigadores, este hallazgo “ofrece una visión poco común de una dimensión de la vida paleolítica que va más allá de la subsistencia básica”. En lugar de una humanidad primitiva, tenemos aquí un reflejo temprano de lo que nos hace profundamente humanos: la capacidad de experimentar, transmitir y transformar.

Referencias

- Longo, L., Veronese, M., Cagnato, C., Sorrentino, G., Tetruashvili, A., Belfer-Cohen, A., Jakeli, N., Meshveliani, T., Meneghetti, M., Zoleo, A., Marcomini, A., Artioli, G., Badetti, E., & Hardy, K. (2025). Direct evidence for processing Isatis tinctoria L., a non-nutritional plant, 32–34,000 years ago. PLOS ONE, 20(5), e0321262. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0321262.