La bacteriología supuso el nacimiento de una ciencia. Llegó antes que el nacimiento de la virología, por una cuestión de tamaño. Sin embargo, el estudio de los virus tiene ya un largo recorrido histórico, especialmente aquellos virus capaces de provocar enfermedades en humanos. Aunque es cierto que la observación directa del comportamiento de los virus no siempre ha sido un camino fácil, ya que la mayoría de ellos son demasiado pequeños para ser vistos con microscopios ópticos convencionales, que son el primer tipo de microscopios que se diseñó. Este obstáculo ha limitado nuestra comprensión de cómo los virus interactúan con sus células huésped y se propagan. La aparición del Mimivirus, conocido como "virus gigante", ha cambiado el panorama. Este tipo de virus, descubierto en 2003, tiene un tamaño inusualmente grande, lo que permite su visualización a través de microscopios ópticos. El Mimivirus es el Diplodocus del mundo vírico.

En un reciente estudio liderado por Kanako Morioka, Ayumi Fujieda y Masaharu Takemura, se ha logrado filmar por primera vez el proceso de infección del Mimivirus en células de Acanthamoeba, su huésped natural. Han utilizado una técnica innovadora para grabar una secuencia educativa que muestra el ciclo de vida del Mimivirus en tiempo real. Esta película no solo ha llamado la atención por ser en sí una herramienta visual poderosa para la enseñanza de la biología, sino que también ofrece nuevos conocimientos sobre la interacción entre los virus gigantes y sus huéspedes.

El Mimivirus: Un gigante entre los virus

El Mimivirus, perteneciente a la familia Mimiviridae, es uno de los virus más grandes jamás descubiertos. Con un diámetro que oscila entre 450 y 800 nanómetros, es mucho más grande que la mayoría de los virus conocidos, lo que permite observarlo con un microscopio óptico estándar. Su descubrimiento revolucionó la virología, ya que desafió la definición clásica de virus, que se creía eran todos demasiado pequeños para ser visibles con este tipo de microscopios.

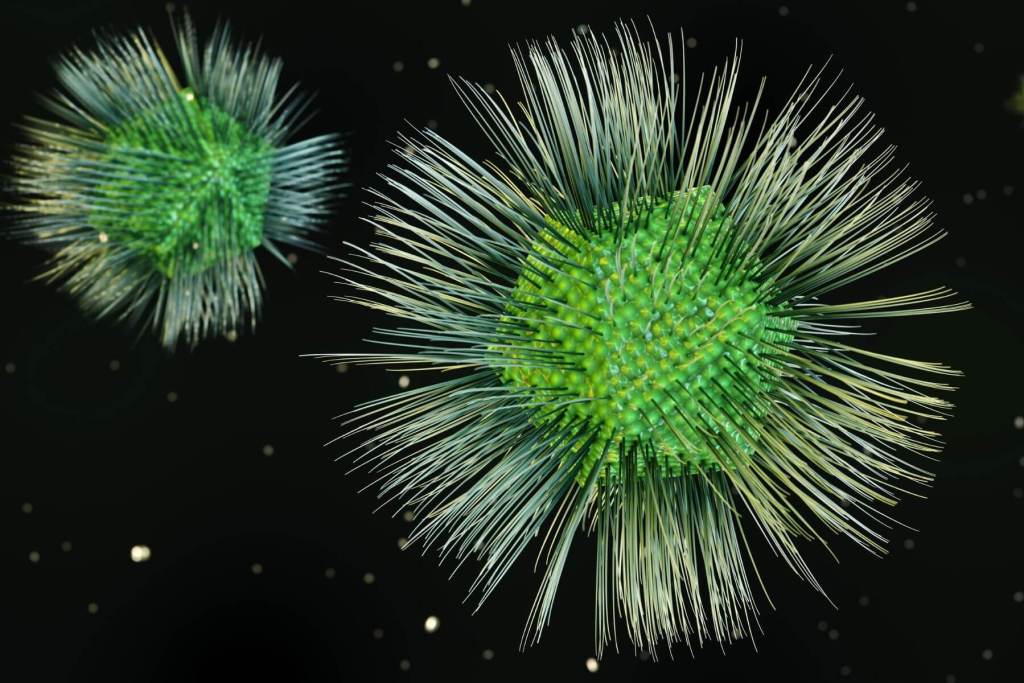

El Mimivirus se distingue por su forma esférica y sus densas fibras superficiales, las cuales desempeñan un papel crucial en su adhesión a las células huésped. Fue descubierto originalmente infectando a Acanthamoeba polyphaga, una especie que se menciona frecuentemente en la literatura como el primer huésped identificado. Sin embargo, el Mimivirus también puede infectar a otras especies de amebas, como Acanthamoeba castellanii, que es la especie utilizada en el estudio. Acanthamoeba castellanii es una especie común en ambientes acuáticos. Las amebas actúan como reservorios naturales, lo cual permite la replicación y proliferación del Mimivirus. La capacidad de filmar el proceso de infección abre nuevas puertas para la investigación y la educación y ofrece una visión única de cómo los virus pueden manipular las células para reproducirse.

El origen del nombre "Mimivirus"

El nombre Mimivirus proviene del término inglés "mimic", que significa imitar. Cuando este virus fue descubierto en 2003, los científicos lo confundieron con una bacteria debido a su gran tamaño y a su reacción a la tinción de Gram, una técnica que normalmente se utiliza para identificar bacterias. El Mimivirus "imitaba" a una bacteria Gram positiva, lo que llevó a la confusión inicial. Este virus es el miembro más conocido de la familia Mimiviridae, que pertenece a un grupo más amplio llamado virus nucleocitoplasmáticos de ADN de gran tamaño (NCLDV, por sus siglas en inglés). Estos virus comparten características genéticas y estructurales y agrupan a otros virus importantes como el virus de la viruela (Poxviridae), el virus del herpes labial (Herpesviridae) y el virus de la peste porcina africana (Asfarviridae).

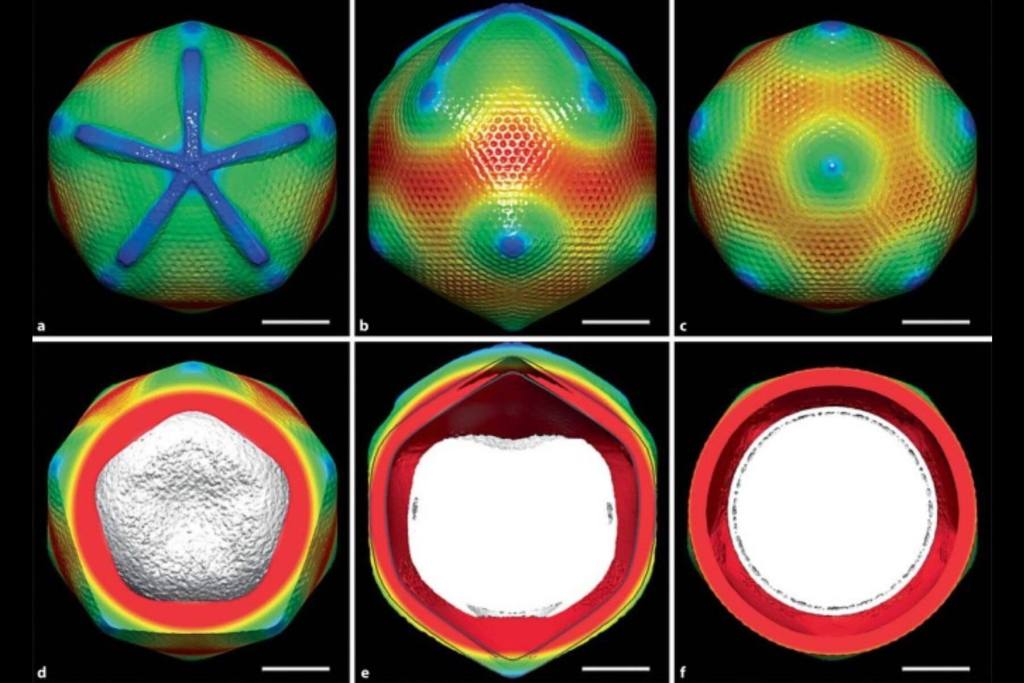

Respecto a la estructura tridimensional del Mimivirus, en un estudio (2010) "mostraron que el virus está compuesto por una capa externa de fibras densas que rodean una cápside de forma icosaédrica y un saco de membrana interna que envuelve el material genómico del virus".

Capturando el ciclo de vida del Mimivirus en video

El experimento realizado por el equipo de Morioka consistió en desarrollar una cámara de observación especialmente diseñada para filmar a las células infectadas por el Mimivirus. Para ello, prepararon un medio de cultivo que contenía agar-PYG. El término agar-PYG se refiere a un medio de cultivo microbiológico compuesto por agar (un gel obtenido de algas) y la mezcla PYG, que significa Proteose Peptone-Yeast extract-Glucose:

- Proteose peptona es una fuente de proteínas y aminoácidos esenciales para el crecimiento celular.

- Extracto de levadura (yeast extract) aporta vitaminas y otros nutrientes necesarios para el desarrollo de los microorganismos.

- Glucosa es un azúcar simple que actúa como fuente principal de energía en el medio de cultivo.

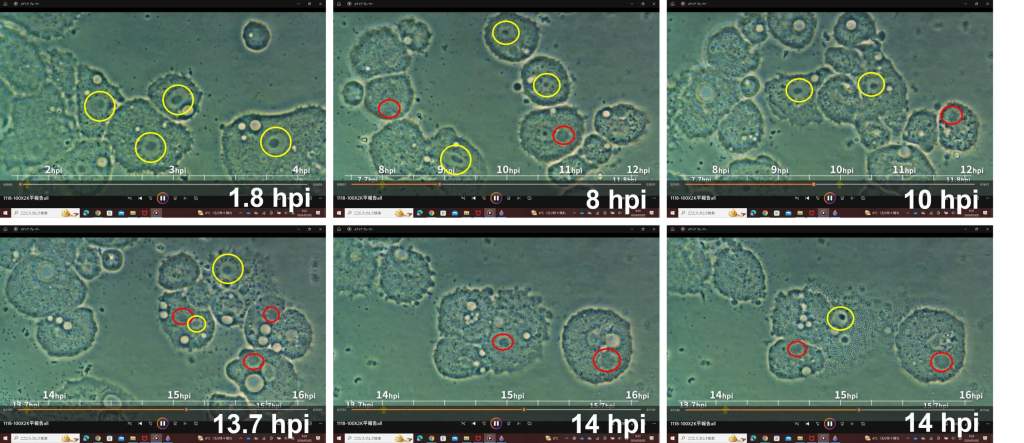

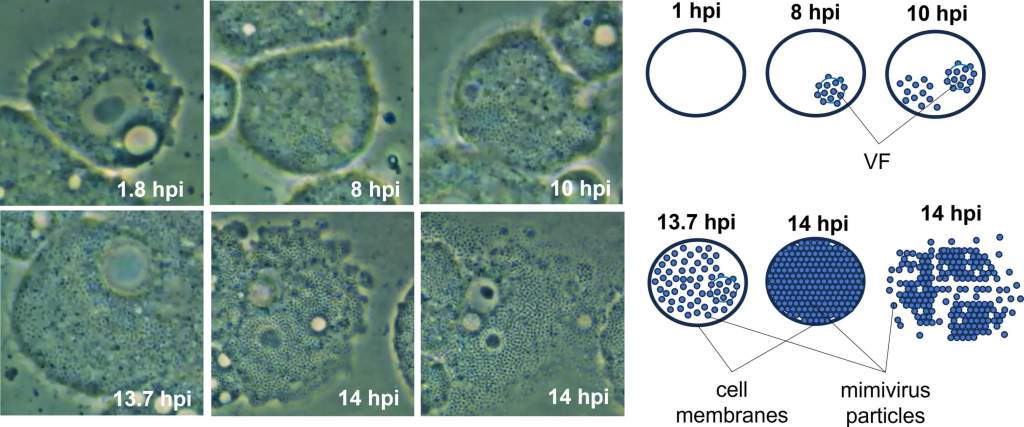

Las células se colocaron en esta cámara bajo un microscopio equipado con una lente de 100 aumentos y una cámara CCD. A través de este sistema, los investigadores lograron observar y grabar la infección viral en tiempo real. Al principio, las células de Acanthamoeba se movían activamente por la superficie del medio de cultivo. Sin embargo, después de la infección con el Mimivirus, su movimiento disminuyó gradualmente hasta detenerse por completo. Esta detención coincidió con la formación del "virion factory" (VF), una estructura dentro del citoplasma de la célula que facilita la producción de nuevas partículas virales.

Los vídeos de la infección del Mimivirus

Los videos presentan el proceso de infección de células de Acanthamoeba por el Mimivirus, mostrando cómo el virus invade, se replica y finalmente destruye a su célula huésped. Cada video cubre una etapa diferente del ciclo de vida viral, desde los primeros minutos tras la infección hasta el colapso celular final. El término hpi hace referencia a "hours post infección" ("horas post infecciónes"). Se utiliza para indicar el tiempo transcurrido desde que el Mimivirus infectó a la célula. Esta medida permite observar los cambios dinámicos a lo largo del tiempo, desde la entrada del virus hasta la liberación de nuevas partículas virales.

Primeras etapas de infección: de 1,8 a 3,7 horas post infección (hpi)

En esta fase inicial, las células de Acanthamoeba todavía muestran movimiento activo. Comienza la entrada del Mimivirus, pero los cambios en la célula huésped aún no son evidentes.

Progresión de la infección: de 3,7 a 6 horas post infección (hpi

El virus comienza a replicarse dentro de la célula. Se observa una disminución gradual del movimiento celular, indicando que la infección está avanzando y afectando la función normal de la ameba.

Formación del "virion factory": de 7,7 a 11,5 horas post infección (hpi)

Se aprecia la creación del "virion factory", un compartimento especializado donde el Mimivirus se ensambla. La célula huésped adopta una forma más redondeada, señal de que el virus ha tomado el control.

Etapa final y ruptura celular: de 13,7 a 15,7 horas post infección (hpi)

El ciclo de vida del virus llega a su fin. La célula de Acanthamoeba se rompe, liberando numerosas partículas virales. Es el momento crítico donde el Mimivirus completa su propagación.

De la grabación educativa a la aplicación científica

El video obtenido durante el estudio es una herramienta educativa innovadora que se ha implementado en aulas de biología en la Universidad de Ciencias de Tokio. Según los autores, ver el proceso de replicación viral ayuda a los estudiantes a comprender de manera visual y dinámica el ciclo de vida de los virus, algo que suele ser difícil de transmitir solo con imágenes estáticas o diagramas.

El estudio también ofrece nuevas perspectivas sobre la biología del Mimivirus. La capacidad de observar el desarrollo del VF y la posterior ruptura de la membrana celular permitió a los investigadores documentar el ciclo completo de infección, algo que no había sido posible hasta ahora con otros virus más pequeños. Esta observación destaca la importancia del Mimivirus no solo como objeto de estudio educativo, sino también como un modelo para entender mejor los mecanismos de replicación de virus complejos.

El debate sobre si los virus gigantes son verdaderos seres vivos

El descubrimiento del Mimivirus y otros virus gigantes ha reabierto un debate antiguo en la biología: ¿son los virus realmente seres vivos? Tradicionalmente, los virus se han considerado como entidades no vivas porque no pueden llevar a cabo funciones metabólicas por sí mismos; dependen de una célula huésped para replicarse. Sin embargo, los virus gigantes, con su tamaño excepcional y complejos genomas, ponen en duda esta noción, que para algunos, es simplista.

El Mimivirus posee un genoma de ADN bicatenario mucho más grande que el de la mayoría de los virus, con hasta 1,2 millones de pares de bases y más de mil genes codificantes. Estos genes incluyen algunos que se encuentran típicamente en organismos celulares, como aquellos involucrados en la síntesis de proteínas, lo que sugiere que los virus gigantes podrían haber tenido en algún momento capacidades bioquímicas independientes. Según un estudio de Claverie y Abergel (2018), la complejidad genética del Mimivirus es comparable a la de muchas bacterias intracelulares obligadas, lo que ha llevado a algunos científicos a proponer que los virus gigantes podrían representar un cuarto dominio de la vida.

Por otro lado, otros investigadores argumentan que, aunque los virus gigantes poseen características similares a las de los organismos celulares, su dependencia absoluta de un huésped para completar su ciclo de vida sigue siendo un criterio fundamental que los excluye del estatus de seres vivos. Según Raoult (2004), aunque los virus gigantes desafían las definiciones tradicionales, su incapacidad para replicarse fuera de una célula huésped refuerza la idea de que son "formas de vida a medio camino", entre lo vivo y lo inerte.

Este debate no es solo académico; tiene implicaciones importantes para nuestra comprensión de la evolución de la vida en la Tierra. Algunos científicos sugieren que los virus gigantes podrían ser descendientes de formas de vida ancestrales que perdieron la capacidad de replicarse de manera autónoma, convirtiéndose en parásitos obligados. Esta teoría se alinea con el concepto de que los virus gigantes podrían haber surgido de células complejas que evolucionaron hacia una forma de vida parasitaria, reteniendo solo los genes esenciales para la infección.

Referencias

- Morioka, K., Fujieda, A., Takemura, M. (2024). Visualization of giant Mimivirus in a movie for biology classrooms. Journal of Microbiology and Biology Education, Volume 0, Issue 0. https://doi.org/10.1128/jmbe.00138-24

- Raoult D., Audic S., Robert C., Abergel C., Renesto P., Ogata H., La Scola B., Suzan M., Claverie J.-M. (2004). The 1.2-megabase genome sequence of Mimivirus. Science, volumen 306, páginas 1344–1350. https://doi.org/10.1126/science.1101485

- Claverie J.-M., Abergel C. (2018). Mimiviridae: an expanding family of highly diverse large dsDNA viruses infecting a wide phylogenetic range of aquatic eukaryotes. Viruses, volumen 10, artículo 506. https://doi.org/10.3390/v10090506

- Klose T, Kuznetsov YG, Xiao C, Sun S, McPherson A, Rossmann MG. The three-dimensional structure of Mimivirus. Intervirology. 2010;53(5):268-73. doi: 10.1159/000312911