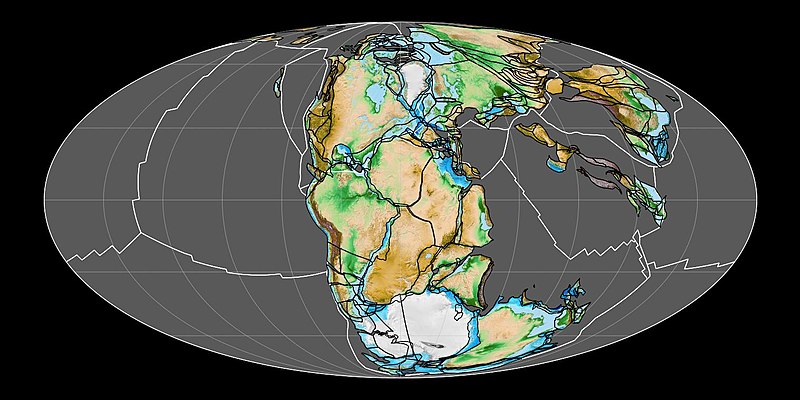

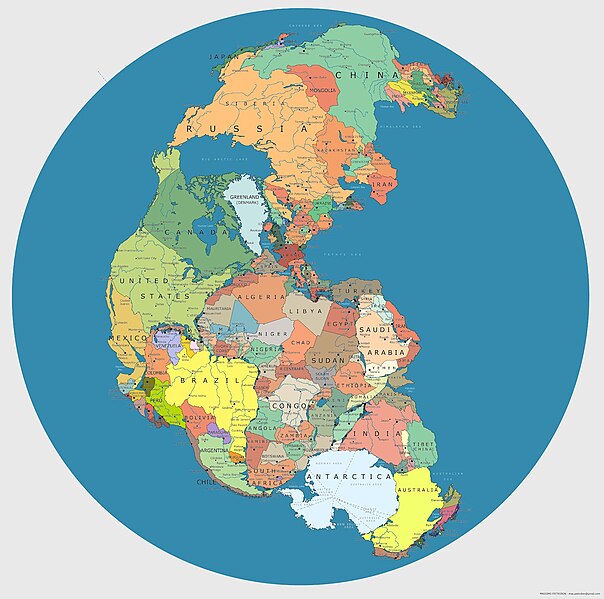

Hace unos 240 millones de años, el único supercontinente que formaba la Tierra, Pangea, empezó a fracturarse por el progresivo alejamiento de las placas tectónicas hasta formar el actual atlas de cinco continentes. Es una historia conocida, fuera de toda duda científica, pero lo que no se sabía hasta ahora es que esa deriva continental experimentó súbitos acelerones, como revela un estudio publicado en la revista Nature.

Sin embargo, recientes investigaciones han revelado que esta separación no fue uniforme, sino que atravesó fases de aceleración significativas. Estudios publicados en la revista Nature han evidenciado que estos acelerones en la deriva continental podrían haber sido hasta veinte veces más veloces de lo que inicialmente se creía.

La formación de Pangea y su impacto en la deriva continental

¿Qué es Pangea y cuándo se formó?

Pangea fue un supercontinente que existió durante el final de la Era Paleozoica y principios de la Era Mesozoica. Su conformación se remonta a hace alrededor de 335 millones de años, cuando las masas de tierra del planeta se congregaron en un único y extenso continente. Este acontecimiento influyó enormemente en la biodiversidad y el clima de la Tierra, pues numerosas especies tuvieron que adaptarse a novedosas condiciones ambientales. La unión de los continentes también creó vastas áreas terrestres que incidieron en las corrientes oceánicas y los patrones climáticos globales.

La existencia de Pangea constituyó la base de la teoría de la deriva continental, que indica que las masas de tierra se hallan en permanente desplazamiento. Este concepto fue originalmente propuesto por Alfred Wegener a inicios del siglo XX. Wegener sostuvo que los continentes se desplazaban sobre la corteza de la Tierra, uniéndose y separándose a lo largo de millones de años. Aunque su teoría fue recibida en un principio con recelo, terminó por convertirse en uno de los fundamentos principales de la geología moderna.

La desintegración de Pangea dio comienzo hace aproximadamente 200 millones de años, marcando el origen de la distribución actual de los continentes. Este fenómeno de separación estuvo propiciado por el movimiento de las placas tectónicas, que siguen desplazándose y reformando la superficie terrestre. El análisis de la división de Pangea ha suministrado información muy útil sobre la dinámica de nuestro planeta y ha ayudado a los científicos a descifrar mejor los procesos que configuraron la Tierra tal como la conocemos.

El papel de Alfred Wegener en la teoría de Pangea

Alfred Wegener, meteorólogo y geofísico alemán, fue el propulsor de la teoría de la deriva continental a principios del siglo XX. En 1912, Wegener planteó la hipótesis de que los continentes no constituían masas de tierra inmóviles, sino que se desplazaban sobre la superficie terrestre. Según Wegener, hace millones de años todos los continentes habían permanecido unidos en un supercontinente que él denominó Pangea. Sus observaciones se basaban en similitudes geológicas y de restos fósiles encontrados en continentes que hoy están separados por océanos.

Pese a la evidencia presentada, su teoría enfrentó escepticismo. Entre las principales críticas figuraba la carencia de un mecanismo plausible que explicara cómo los continentes podían moverse a través de la corteza terrestre. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo, la acumulación de indicios geológicos, paleontológicos y paleoclimáticos corroboró la idea de que los continentes habían estado unidos en el pasado. El aporte de Wegener estableció las bases para la consagración de la teoría de la tectónica de placas, que define el movimiento de los continentes debido a la actividad del manto terrestre.

Actualmente, su legado se considera determinante: su trabajo transformó el entendimiento de la estructura y la dinámica de la Tierra. Aunque inicialmente fue descalificado, sus planteamientos finalmente obtuvieron reconocimiento como un soporte esencial de la geología contemporánea. En la actualidad, la teoría de la deriva continental se integra de forma natural en la teoría de la tectónica de placas, validando la importancia duradera de las ideas de Wegener.

El proceso de fracturamiento y alejamiento de placas tectónicas

Cómo se separó Pangea: la teoría detrás del movimiento

El proceso de disgregación de Pangea se comprende mejor a través de la teoría de la tectónica de placas, que concibe la litosfera terrestre como un conjunto de placas rígidas que flotan sobre el manto, relativamente maleable. Estas placas se mueven impulsadas por corrientes de convección en el manto, y a medida que interactúan, pueden separarse, chocar o deslizarse mutuamente, produciendo cambios drásticos en la superficie del planeta.

La ruptura de Pangea se inició hace unos 200 millones de años, consecuencia de tensiones internas en la litosfera que partieron el supercontinente. Este fraccionamiento facultó a las placas a alejarse gradualmente. Al hacerlo, se originaron cuencas oceánicas, y las aguas del océano colmaron las nuevas áreas, configurando la disposición actual de océanos y continentes.

El movimiento de las placas tectónicas desencadena fenómenos geológicos de gran envergadura, tales como terremotos, erupciones volcánicas y la formación de cordilleras. Estas actividades resultan de la interacción, convergencia y divergencia de las placas. Comprenderlas ha sido clave para el progreso de la geología y ha dado una visión integral de cómo se han ido moldeando los continentes.

Placas tectónicas: movimientos graduales y súbitos acelerones

El desplazamiento de las placas tectónicas no transcurre de manera uniforme. En su lugar, se caracteriza por lapsos de movimiento paulatino acompañados de repentinas aceleraciones. Estas aceleraciones, llamadas deriva continental acelerada, han sido documentadas mediante la revisión de registros geológicos y simulaciones digitales, mostrando que en determinadas coyunturas las placas pueden moverse con gran rapidez.

Un caso ilustrativo es la separación de Norteamérica y África, que comenzó con un ritmo lento, para luego acelerar de manera notable. Durante estas fases de aceleración, las placas tectónicas pueden desplazarse hasta veinte veces más rápido que en condiciones normales, un fenómeno aún no del todo descifrado. Según algunos especialistas, estos cambios podrían originarse de cambios en la dinámica del manto o de acumulaciones de tensiones en la litosfera.

Investigar los acelerones de las placas tectónicas es determinante para esclarecer la actividad de la Tierra y anticipar sucesos geológicos venideros. Estos brotes de velocidad pueden incidir en el clima, la diversidad biológica e incluso la sismicidad, lo que subraya la relevancia de profundizar en este tema. Gracias a tales estudios, no solo se clarifica el pasado geológico de nuestro planeta, sino que también se aportan datos de valor para enfrentar riesgos naturales de forma más efectiva.

Descubrimiento de la deriva continental acelerada

Comparación de velocidades: movimiento lento vs. súbitos acelerones

El hallazgo de la deriva continental acelerada ha transformado el entendimiento convencional acerca del movimiento de los continentes. Antes, se consideraba que la separación continental era un proceso invariablemente lento. Pero análisis recientes muestran que esta deriva puede experimentar incrementos súbitos de velocidad, obligando a replantear los modelos geológicos preexistentes.

Comparar los movimientos pausados con los acelerados revela disparidades llamativas en la rapidez de desplazamiento. Normalmente, las placas pueden moverse entre uno y dos milímetros al año, mientras que en periodos de aceleración, la velocidad de avance puede trepar hasta los veinte milímetros anuales. Se trata de un cambio que se acerca al ritmo de crecimiento de las uñas de las personas, pero implica un giro drástico para la evolución geológica en escalas de tiempo prolongadas.

Este entendimiento proviene de rigurosos estudios de datos geológicos y simulaciones digitales que rastrean el desplazamiento tectónico a lo largo de millones de años. Tales revelaciones han renovado la perspectiva sobre la historia terrestre y han facilitado la detección de períodos de aceleración que concuerdan con la evidencia geológica. La indagación continúa con el fin de descubrir en qué radican estas aceleraciones y su efecto en la geodinámica terrestre.

Aumento temporal de la velocidad de desplazamiento

El incremento temporal en la velocidad de desplazamiento de las placas tectónicas es un asunto intrigante que concentra la atención de la comunidad geológica. Durante estas aceleraciones, las placas pueden multiplicar varias veces su ritmo de movimiento, revelando la existencia de fuerzas que impulsan tal conducta. Aunque el motivo exacto de estas aceleraciones sigue siendo incierto, se barajan diversas teorías para interpretarlo.

Una hipótesis se basa en que variaciones en la temperatura y la composición del manto terrestre pueden desatar fluctuaciones en las corrientes de convección, influyendo así en la velocidad de las placas. Otra explicación sugiere que la acumulación de tensión en la litosfera deriva en rápidos movimientos una vez que se libera dicha tensión. Sea cual sea la causa, estas aceleraciones señalan procesos dinámicos subyacentes que aún se están explorando.

Conocer estos picos en la velocidad de la deriva continental resulta esencial para prever fenómenos geológicos y entender la sismicidad futura. Estos acelerones podrían impactar la tectónica, la vulcanología y hasta la distribución de la biodiversidad. El estudio avanza en la búsqueda de respuestas concretas, ya que cada nuevo hallazgo arroja luz sobre la complejidad interna de nuestro planeta.

Análisis de los movimientos sísmicos a lo largo de 240 millones de años

Simulación digital del proceso de disgregación

La simulación digital del proceso de disgregación de Pangea ha sido un recurso de gran valor para descifrar la deriva continental. Mediante estos modelos computacionales, los científicos pueden reproducir el movimiento de las placas tectónicas a lo largo de millones de años, ofreciendo un panorama detallado de cómo se han ido conformando los continentes. A través de datos geológicos y sísmicos, se han construido modelos de alta precisión que muestran el patrón de desplazamiento de las placas a lo largo del tiempo.

Tales simulaciones también han hecho posible identificar esos periodos de aceleración en la deriva continental, cotejando los datos con registros geológicos que respaldan esos picos de velocidad. Esto ha llevado a reinterpretar la evolución tectónica de la Tierra y ha facilitado a la ciencia ubicar y analizar los acelerones documentados.

El uso de simulaciones digitales ha revolucionado la geología, permitiendo proyectar hipótesis acerca de futuros escenarios tectónicos. Investigadores y aficionados pueden acceder a estos modelos en línea, lo que favorece la divulgación y la colaboración internacional. Con ayuda de estos recursos, se enriquece el entendimiento tanto de la historia geológica como de la dinámica en constante cambio de nuestro planeta.

Conclusiones disponibles públicamente en internet

Las conclusiones relativas a la deriva continental acelerada y al movimiento de las placas tectónicas se han divulgado en internet, incrementando la accesibilidad para científicos y público en general. Este libre acceso posibilita una comprensión más amplia de la dinámica terrestre y de los hechos geológicos que han configurado el planeta. Al compartir estos datos, se fomenta la divulgación científica y se promueven estudios más profundos.

Este intercambio de información ha permitido la cooperación entre expertos de distintas partes del mundo, quienes contribuyen con sus hallazgos y perfeccionan los modelos tectónicos. Así se ha democratizado el conocimiento científico, propiciando que más personas participen en la exploración y el análisis de la geología. Estas aportaciones en red resultan esenciales para robustecer las teorías actuales y abrir líneas de investigación novedosas.

La disponibilidad de estos recursos también impacta la docencia y la formación de estudiantes en ciencias de la Tierra. El acceso a datos e interpretaciones rigurosas enriquece el aprendizaje, ofreciendo herramientas para entender cómo eventos geológicos han influido en la geografía actual y en la biodiversidad. Como consecuencia, la ciencia avanza de forma colaborativa y abierta.

Ejemplos de separación de continentes

Norteamérica y África

La separación de Norteamérica y África se erige como uno de los casos más conocidos de deriva continental. Este proceso arrancó hace unos 200 millones de años, cuando el fracturamiento de Pangea impulsó la formación del Océano Atlántico. En esta separación se detectaron fases de aceleración que permitieron a los dos continentes distanciarse a una velocidad mucho mayor de la habitual.

La investigación sobre esta separación ha proporcionado datos valiosos para entender la dinámica de las placas tectónicas y los procesos que motivan la deriva continental. A través de registros geológicos y simulaciones, los expertos han rastreado este suceso a lo largo de millones de años, identificando picos de velocidad en la separación que coinciden con diversas etapas geológicas.

Además, el movimiento de las placas tectónicas puede causar terremotos y erupciones volcánicas en la región, con implicaciones para la seguridad de las poblaciones y el entorno. Comprender estos mecanismos es fundamental para prevenir y reducir los riesgos naturales, y la investigación en este campo sigue siendo prioritaria para la comunidad científica.

India y Madagascar

La separación de India y Madagascar es otro ejemplo que ilustra cómo la deriva continental puede acelerarse en determinados periodos. Hace aproximadamente 88 millones de años, la placa sobre la que se situaba India se desprendió de Madagascar y siguió su ruta hacia el norte. Durante una fase concreta, India aceleró de forma notable, viajando a una velocidad inusualmente elevada.

Esta separación puso de relieve la fuerza de las corrientes de convección en el manto, responsables de mover las placas. Al fusionar la evidencia geológica con simulaciones, los científicos han detallado el trayecto de India hacia su eventual colisión con Asia, evento que dio origen a la cordillera del Himalaya. Este proceso ilustra a la perfección cómo la deriva continental incide en la topografía terrestre.

Igualmente, la separación de India y Madagascar arroja luz sobre la sismicidad y el vulcanismo en la región. El desplazamiento tectónico conlleva riesgos sísmicos y volcánicos que pueden influir en la zona, afectando entornos naturales y asentamientos humanos. Por lo tanto, seguir esta dinámica es esencial para la prevención y la gestión de amenazas geológicas.

Australia y la Antártida

La separación de Australia y la Antártida, ocurrida hace cerca de 85 millones de años, es otro testimonio del poder de la tectónica de placas. Conforme avanzaron las tensiones en la litosfera, se abrió camino el Océano Austral, separando ambas masas terrestres. Este proceso de alejamiento también experimentó momentos de aceleración, permitiendo que los continentes se distanciaran con una celeridad inusual.

Los estudios efectuados en la región han contribuido a comprender la deriva continental y a reconocer patrones de aceleración reflejados en los registros geológicos. Además, el movimiento de Australia lejos de la Antártida afectó la circulación oceánica y tuvo repercusiones climáticas notables, enfatizando el papel de la tectónica en la configuración medioambiental.

La relación entre la separación de Australia y la Antártida y la actividad sísmica y volcánica vuelve a ser un punto de atención. Las fracturas y presiones en la litosfera pueden originar eventos sísmicos y volcánicos relevantes, lo que exige un monitoreo adecuado para evitar daños a la población y al entorno natural.

Europa y Groenlandia

La separación de Europa y Groenlandia, iniciada hace aproximadamente 60 millones de años, ilustra el progresivo ensanchamiento del Atlántico Norte. Con el fracturamiento de la litosfera, se formó una cuenca marina que condujo a la expansión del océano y al distanciamiento geográfico entre Europa y Groenlandia. Este proceso, al igual que en otros casos, no fue continuo, sino marcado por incrementos súbitos de velocidad.

Mediante registros geológicos y modelos digitales, se han determinado aceleraciones que inciden en la configuración actual de ambos territorios. Estos rápidos desplazamientos tectónicos tienen implicaciones en la comprensión del desarrollo geológico regional, influyendo en la orogenia y en los niveles de actividad sísmica.

La investigación de la separación de Europa y Groenlandia también proporciona puntos de vista sobre los riesgos geológicos a largo plazo. El movimiento de las placas puede inducir terremotos y erupciones, con consecuencias para la habitabilidad y la infraestructura humana. De ahí la relevancia de la vigilancia permanente y de estudios profundos para manejar el riesgo sísmico y volcánico.

Sudamérica y África

La separación de Sudamérica y África es quizá uno de los referentes más conocidos de deriva continental. Este suceso dio comienzo hace cerca de 140 millones de años, momento en el que la litosfera se fracturó para originar el Océano Atlántico Sur. De la misma forma que otras separaciones, la de Sudamérica y África incluyó periodos de aceleración notables, que propiciaron que ambos continentes se alejaran de forma más rápida.

El estudio de esta ruptura reveló información esencial sobre la dinámica de las placas tectónicas y los procesos que desencadenan la deriva continental. A través de combinaciones de evidencias geológicas y simulaciones avanzadas, se han observado patrones de aceleración que coinciden con momentos clave en la historia geológica de la región.

Además, el movimiento tectónico repercute en la actividad sísmica y volcánica local, generando terremotos y erupciones con efectos potencialmente significativos. Conocer estos fenómenos y predecir su impacto es indispensable para la mitigación de riesgos naturales, por lo que la geología mantiene un rol capital en la seguridad y la gestión medioambiental de la zona.

La evolución de la teoría desde Alfred Wegener hasta la actualidad

El legado de Wegener y su reconocimiento en la comunidad científica

El legado de Alfred Wegener en la geología es trascendental. Pese a que su teoría de la deriva continental fue originalmente discutida con incredulidad, con el paso del tiempo sus nociones fueron admitidas y se establecieron como pilares de la geología contemporánea. Wegener afirmaba que los continentes se desplazaban en la superficie de la Tierra, conformando en el pasado un supercontinente llamado Pangea.

El prestigio de Wegener se incrementó a medida que las pruebas geológicas, paleontológicas y paleoclimáticas convalidaron su propuesta. La aceptación final de su teoría cimentó los fundamentos de la tectónica de placas, la cual explica el movimiento de los continentes a partir de dinámicas en el manto terrestre. Su labor transformó la comprensión que se tenía de la corteza terrestre y allanó el camino para investigaciones sucesivas.

La influencia de Wegener se ha perpetuado, demostrando que las ideas innovadoras pueden cambiar radicalmente la manera de interpretar la Tierra. Hoy, la teoría de la deriva continental es una parte esencial de los planes de estudio en ciencias de la Tierra, confirmando el alcance histórico de sus aportaciones.

La conexión con la tectónica de placas moderna

La teoría de la deriva continental de Wegener y la tectónica de placas moderna mantienen una relación estrecha. Aunque Wegener no estableció un mecanismo preciso que justificara el movimiento de los continentes, sus ideas abrieron el camino para la formulación de la tectónica de placas en los años sesenta. Esta describe cómo la litosfera se divide en placas sólidas que se deslizan sobre un manto en movimiento, debido a corrientes de convección en su interior.

Gracias a este vínculo, los geólogos obtuvieron explicaciones coherentes para procesos tales como la formación de cordilleras, la sismicidad y el vulcanismo, todos causados por la interacción de las placas tectónicas. Este marco unificado brinda la base para interpretar la historia geológica y los cambios que se continúan produciendo en la estructura del planeta.

La teoría de la tectónica de placas ha supuesto un enorme progreso en nuestro entendimiento del pasado y del futuro terrestre. Al apoyarse en la deriva continental como antecedente, la tectónica de placas se ha convertido en la piedra angular de la geología, permitiendo anticipar fenómenos geológicos y proporcionar información crítica para manejar y reducir riesgos naturales. En la actualidad, la investigación en este ámbito permanece activa y sigue revelando aspectos sorprendentes sobre la permanente transformación de la Tierra.

Referencias:

- Dietmar Müller, et al. Oceanic tectonic plates and the Earth’s dynamic topography. Nature

- Wegener, A. The Origin of Continents and Oceans. (Publicación original en alemán, traducida a varios idiomas)

- White, R.S. A history of continental drift. Geology Today

- Yllera, V. Tectonics and paleo-reconstruction of supercontinents. Journal of Earth Sciences