Nuestro querido planeta rojo siempre ha sido el lugar hacia el que hemos levantado los ojos buscando hombrecillos verdes con nariz de trompetilla. En 1900 la viuda del millonario francés Pierre Guzman ofreció a través de la Academia de Ciencias Francesa un premio de 100 000 francos a quien se comunicara por primera vez con otro mundo... salvo Marte. Resulta llamativo recordar la idea que se tenía entonces de Marte: es realmente evocadora. El gran divulgador de la astronomía, el francés Camille Flammarion, escribió: “Si llegásemos a Marte no encontraríamos mayores diferencias que las que percibe un europeo al llegar a Australia”.

El origen de los canales

La búsqueda de marcianitos verdes con nariz de trompetilla tuvo su momento de gloria cuando en 1877 el gran observador de Marte, el italiano Giovanni Virgilio Schiaparelli -y tras 20 años de observación del planeta rojo- afirmara haber visto unas "depresiones del suelo no muy profundas, extendiéndose en dirección rectilínea por miles de kilómetros, con un ancho de 100, 200 kilómetros o más”. A estas depresiones las denominó “canali”. Ahora bien, en italiano significa tanto canales artificiales como surcos, pero su traducción al inglés supuso la aceptación de que tenían un origen artificial.

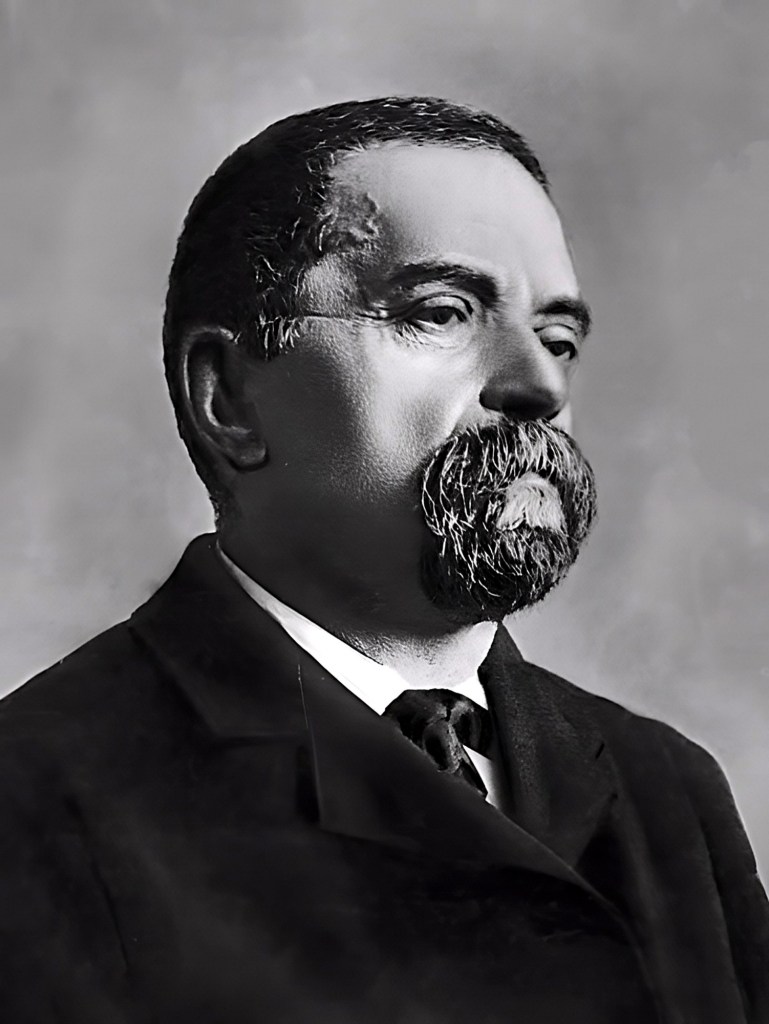

Entonces entró en juego el norteamericano Percival Lowell, un hombre que había abandonado su carrera diplomática para dedicarse a la astronomía. Lowell fue, por ejemplo, el descubridor de Plutón. Construyó su observatorio en la Colina de Marte en Arizona y continuó las observaciones de Schiaparelli. Desde allí Lowell vio canales, lagos y oasis, una red extendida por criaturas inteligentes para regar su árido planeta con agua traída de los polos. No tardaron en lloverle las críticas.

De entre los más duros estaba el biólogo y codescubridor de la teoría de la evolución Alfred Russell Wallace, que a sus 84 años hizo un demoledor análisis donde demostró que Lowell se había equivocado al estimar las temperaturas medias de Marte (no eran suaves como en el sur de Inglaterra, sino por debajo del punto de congelación del agua). También demostró que el aire debía ser mucho más enrarecido de lo que Lowell había calculado y que su superficie presentaría tantos cráteres de impacto como la Luna. En cuanto al agua de los canales dijo: "Cualquier intento de transportar este escaso excedente por medio de canales de gravedad hasta el ecuador y el hemisferio opuesto, a través de regiones desérticas terribles, tendría que ser una obra de locos, que no de inteligentes ingenieros. Ni una gota de agua escaparía a la evaporación o a la filtración a menos de 100 millas de su lugar de procedencia."

Por otro lado, muchos astrónomos intentaron ver los supuestos 'canales' en vano. La conclusión a la que llegaron es que allí no estaban. ¿Cómo pudieron equivocarse de tal forma astrónomos experimentados? La respuesta nos llega por dos frentes: uno, el deseo de ver confirmadas las propias creencias; y dos, la naturaleza defectuosa de la percepción humana. De este modo el asunto de los 'canales' de Lowell quedó cerrado. Quizá su mejor epitafio fuera lo que comentó un astrónomo en cierta ocasión: "Con Lowell uno se pregunta a qué lado del telescopio estaba la inteligencia".

Una nueva vuelta de tuerca: plantas marcianas

Con los nuevos y más grandes telescopios las imaginarias civilizaciones tecnológicas de Lowell desaparecieron, pero su protagonismo fue ocupado por otro tipo de ser vivo, mucho más sencillo: las plantas. En la década de 1920 astrónomos del calibre de H. N. Russell -cuyo trabajo fue esencial a la hora de estudiar la evolución estelar-, H. Shapley -que determinó la posición del Sol en la Galaxia- o Walter Adams -uno de los padres de la espectroscopía astronómica- estaban convencidos de que Marte podía estar cubierto de vegetación, al tiempo que las detalladas observaciones realizadas desde los observatorios Lowell y Lick llevaron a la conclusión de que las zonas oscuras probablemente eran producto de la vegetación. Esta idea se mantuvo prácticamente inalterada hasta pasada la II Guerra Mundial a pesar de que las nuevas observaciones espectroscópicas revelan una presencia casi nula de oxígeno en la atmósfera.

Al otro lado del telón de acero, los astrónomos soviéticos eran de la misma opinión; N. P. Barabashev llegaba a la misma conclusión tras 30 años de infatigable observación marciana: los cambios de color observados eran debidos a la vegetación. De esta forma, la llegada de la era espacial estuvo marcada por la idea de que debía haber algún tipo de vida en el planeta rojo: lo que estaba en discusión era cuánta.

Marcianos de la era espacial

Con semejante bagaje no es de extrañar que las primeras misiones espaciales destinadas a explorar los planetas del Sistema Solar se dirigieran a Marte. Ni tampoco puede sorprender que las primeras fotografías de su superficie tomadas por la sonda Mariner 4 en noviembre de 1964 fueran todo un jarro de agua fría. Pero lo último que se pierde es la esperanza, y los científicos que se aferraban a la idea de un Marte vivo descendieron un peldaño más en el árbol de la vida: si a principios del siglo XX se pasó de seres inteligentes constructores de canales a plantas superiores, ahora tocaba bajar un poco más, al mundo de las bacterias y los seres unicelulares. Pero había que comprobarlo.

Dicho y hecho: en 1968 nació el proyecto Viking, el momento cumbre de la búsqueda de vida en el Sistema Solar. Todo por 930 millones de dólares de la época. Los tres experimentos biológicos incluidos en el módulo de aterrizaje representaban una aproximación diferente al problema de la vida: el LR se desarrolló a partir de un proyecto de investigación destinado a detectar contaminantes bacterianos en las conducciones de agua de las ciudades; el GEX buscaba los subproductos de algún tipo de acción metabólica y finalmente el PR partía del supuesto de que algún microorganismo podría haber desarrollado la capacidad de asimilar CO o CO2 para convertirlos en materia orgánica. Este último era el que menos suposiciones previas hacía sobre el tipo de vida que podría encontrarse en Marte, con excepción de que debía estar basada en el carbono. Todos ellos representaban la aplicación práctica de lo que se sabía de la vida en aquel momento.

Sí, no, sí, no: deshojando la margarita marciana

Pero Marte no iba a poner las cosas fáciles y muy pronto los científicos descubrieron que la solución no era blanca o negra, sino que había toda una gama de grises. Día tras día los investigadores recibían datos que les dejaban pasmados. Solo una cosa tenían clara: “Los tres experimentos indican que la superficie marciana es química y bioquímicamente activa”. En esencia lo que estaban afirmando sin decirlo claramente es que parecía como si hubiera algo vivo allá arriba. Diez semanas más tarde, en las revistas Science y Nature, los científicos responsables de cada uno de los experimentos desvelaban más en detalle los resultados de sus análisis: con ellos en la mano “no se podía llegar a ninguna conclusión sobre la existencia de vida en Marte”.

Tras 8 meses y medio y 26 experimentos llegaron las primeras conclusiones firmes: PR había dado resultados positivos, los de LR eran ambiguos y el GEX no mostró pruebas de actividad biológica. La confusión era tal que los tres investigadores responsables, Gilbert Levin (LR), Norman Horowitz (PR) y Vance Oyama (GEX) no alcanzaron un consenso absoluto: mientras que Horowitz, el creador del único experimento que dio resultados positivos, afirmó que “podían interpretarse como no-biológicos”, Levin no dejó de defender que la interpretación biológica era la más que plausible. Al final el proverbial conservadurismo científico se impuso en contra de la opinión de Levin, que aún hoy sigue afirmando que los resultados del LR demostraron la existencia de vida en Marte.