De los diestros cazadores del Paleolítico a los hombres y mujeres que domesticaron la tierra y los animales. De los primeros reyes que controlaron las reservas de metal a los Estados que surgieron en las orillas de los ríos. De los mercaderes que atravesaban desiertos portando seda y especias a los grandes viajes oceánicos. De las expediciones científicas a la Antártida a la carrera espacial. Uno de los grandes temas que han preocupado a historiadores o filósofos a lo largo de los siglos es descubrir cuáles han sido las causas y los hechos que han permitido a la raza humana hacer progresar su civilización. Es decir, revelar, ni más ni menos, cuál es el motor de la historia.

En el siglo XIX, dos grandes corrientes de pensamiento se propusieron interpretar cómo prosperaban las civilizaciones. La primera surgió a raíz del Manifiesto Comunista (1848) de Karl Marx y Friedrich Engels, quienes propusieron que las sociedades progresaban a través de una cruenta lucha de clases entre las clases dominantes y las clases oprimidas. La segunda surgió de forma indirecta a través de El origen de las especies (1859), el resultado de las décadas de investigación que llevaron a Charles Darwin a enunciar la teoría de la evolución y de la selección natural. Y es que, una década después de su publicación, surgió en Europa y Norteamérica una teoría que interpretaba el progreso de las civilizaciones a través de conceptos biológicos de Darwin como la selección natural. Llegaba la era del darwinismo social.

Décadas después, a comienzos de un siglo XX de ruido y furia —y mientras el marxismo inspiraba revoluciones en nombre de la clase proletaria—, el darwinismo social formaba parte de la justificación ideológica que llevó a la deriva imperialista de Europa y que empujó al mundo a la Primera Guerra Mundial. Luego, terminada la contienda y deshecho el continente europeo, buena parte de los postulados nazis que surgieron a partir de los años 20 se basaban en un darwinismo social que defendía la supuesta superioridad racial de los alemanes, y que llevó irremediablemente a la Segunda Guerra Mundial. Y Charles Darwin no podría haberlo imaginado jamás.

La superviviencia, motor de la historia

La leona que acecha a la gacela aguardando a hundirle los colmillos. El escorpión y su terrible aguijón. El tiburón y su dominio de los mares. Es fácil entender la naturaleza como una despiadada prevalencia de los más fuertes sobre otros más débiles. Hoy sabemos que hay otras variables que influyen decisivamente en la supervivencia de las especies, como por ejemplo la capacidad de cooperación que demuestran los bancos de sardinas o las termitas al construir un termitero.

Pero en el siglo XIX, el darwinismo puso en boga una idea que a la larga influiría decisivamente en ideologías políticas o en movimientos sociales. Es un concepto falsamente atribuido a Darwin; es decir, que él nunca dijo de forma literal. El de la «supervivencia del más apto», que debemos al filósofo y antropólogo inglés Herbert Spencer.

Herbert Spencer (Derby, Inglaterra, 1820- 1903) era hijo de William Spencer, un burgués y disidente religioso que navegó entre las corrientes protestantes del metodismo hacia el cuaquerismo y que, con ello, transmitió a su hijo la oposición a toda forma de autoridad y la convicción de la defensa del individualismo. Herbert fue educado de niño en la ciencia empírica y tras completar estudios de ingeniería, trabajó como ingeniero civil en aquellas primeras décadas en que Inglaterra comenzaba a construir los caminos de hierro que luego surcarían el mundo. Pero pronto demostró inquietud por otros campos del conocimiento, como la psicología, la biología o la antropología.

Así, en los círculos científicos y en las tertulias en torno a la obra de John Stuart Mill y el positivismo de Augusta Comte, comenzó a desarrollar una idea que marcaría gran parte de su obra científica: la de demostrar que todo el universo, incluyendo con ello a la cultura humana, podría explicarse mediante una ley universal de desarrollo progresivo. O lo que es lo mismo, que todas las estructuras del universo se desarrollan a partir de la homogeneidad a la heterogeneidad, a lo que acompañaría un proceso mayor de integración entre todas las partes diferenciadas. Según Spencer, esta ley universal se podía aplicar a las estrellas y galaxias, a los organismos y a la organización de las sociedades humanas. A esta ley la llamó «Principio de la evolución», y la enunció por primera vez en 1858 en su obra System of Synthetic Philosophy. Spencer no podía imaginarlo, pero un año después, es decir, con una increíble contemporaneidad, Darwin publicó El origen de las especies, y cuando Spencer leyó la obra del biólogo inglés, sintió que muchas piezas de su teoría, de pronto, habían encajado.

Después de leer la obra de Darwin y reflexionar sobre la teoría de la selección natural, Spencer acuñó la idea de que la supervivencia del más apto era la variable principal que hacía evolucionar las sociedades. En su idea de encontrar una ley natural para aplicar a las civilizaciones y culturas, adaptó ideas de Darwin y de Adam Smith para proponer que la sociedad humana es, en esencia, una organización de complicación creciente (de la homogeneidad a la heterogeneidad, que veíamos antes) en la que la competencia por sobrevivir tenía como consecuencia la supervivencia del más apto y la erradicación de los pueblos menos capaces de adaptarse. Es decir, que la sociedad era también un organismo vivo, como los pinzones de los que Darwin estudió la evolución de su pico en función de su adaptación al medio en el que vivían.

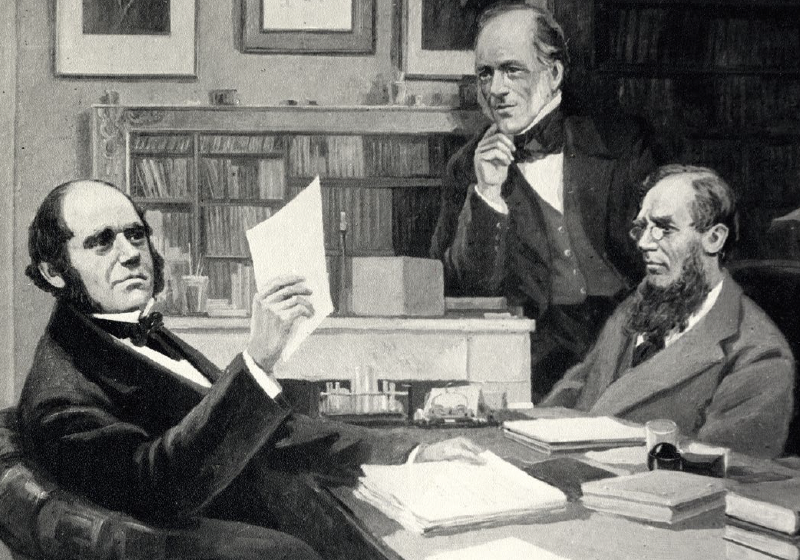

Esta idea fue enunciada en 1864 por su obra Principios de la biología. Y, aunque Darwin, tras haberla leído por intercesión de su colega Wallace, la citó en la quinta edición de El origen de las especies, se desmarcó luego de Spencer y la aplicación científica de su obra, considerando que «Su manera de tratar cualquier tema es completamente opuesta a mi estructura mental (…) Sus generalizaciones fundamentales, que pueden ser muy valiosas desde un punto de vista filosófico (…), no me parece que puedan ser de ninguna utilidad científica».

Así, con la oposición de Darwin, y apoyándose en otras teorías evolucionistas como las de Lamarck —pensando que la herencia de caracteres adquiridos también influye en la evolución de las sociedades—, Spencer acababa de sentar las bases del llamado «darwinismo social».

El poder de los imperios

¿Qué se le había perdido a Gran Bretaña en lugares tan dispares como el corazón de África, la India o Australia? ¿Con qué razón luchaban en la Guerra de los Bóeres en Sudáfrica o en las Guerras del Opio en Indochina?

La teoría de la selección natural que Darwin enunció en El origen de las especies decía que los caracteres de los individuos mejor adaptados al medio físico eran aquellos que sobrevivirían y se reproducirían mejor. Aplicando esa idea a las sociedades, el darwinismo social consideraba a la sociedad como un organismo que evolucionaba mediante cuestiones como adaptación o competencia.

Por lo tanto, y siguiendo la supuesta ley natural que estableció Herbert Spencer, las sociedades más fuertes y poderosas tenían prácticamente el deber de expandirse y dominar a aquellos pueblos más débiles. ¿Y cuáles eran las sociedades más poderosas por aquel entonces? Sin duda, Gran Bretaña, la gran potencia imperial del siglo XIX, pero también Estados Unidos o Francia.

De la misma forma, el darwinismo social consideraba que la competencia entre los individuos era buena, ya que imprimía beneficios a la genética humana, mucho más incluso que una buena educación, por ejemplo. Estas ideas encontraron un gran calado en las clases altas de un buen número de Estados de Occidente.

Y es que el darwinismo social sirvió a los grupos sociales económicamente dominantes, como la burguesía industrial, para justificar, en primer lugar, las desigualdades sociales que se habían generado con el triunfo de la Revolución Industrial y el capitalismo, y, en segundo, la expansión del Imperio con el fin de explotar otras colonias y civilizar a otros pueblos supuestamente inferiores, como las tribus africanas o los aborígenes australianos.

De esta forma, la Revolución Industrial y la expansión de la economía capitalista produjeron una división entre los países del mundo que encontró su justificación teórica en el darwinismo social: por un lado, nos encontraríamos con las naciones vivas, aquellas que con el paso de los años van fortaleciéndose más y más; por otro, nos encontraríamos a las naciones llamadas «moribundas», cada vez más débiles, sin nada que decir en el mundo.

Así fue como las calificó lord Salisbury, primer ministro británico durante las últimas décadas del siglo XIX, en un discurso pronunciado en la Cámara de los Lores el 4 de mayo de 1898: «Podemos dividir las naciones del mundo, grosso modo, en vivas y moribundas. Por un lado, tenemos grandes países cuyo enorme poder aumenta de año en año, aumentando su riqueza, aumentando su poder, aumentando la perfección de su organización (…). Junto a estas espléndidas organizaciones, cuya fuerza nada parece capaz de disminuir (…) existen un número de comunidades que solo puedo describir como moribundas (…). Por una u otra razón, por necesidades políticas o bajo presiones filantrópicas, las naciones vivas se irán apropiando gradualmente de los territorios de las moribundas…».

En este discurso, el primer ministro británico defendía la expansión militar y colonial de Estados como el suyo, el británico, utilizando como justificación el darwinismo social. Y es que esas naciones poderosas terminarían por apropiarse de innumerables territorios de las «moribundas» en aquel proceso que por ejemplo llevó a Europa a buena parte de los rincones del mundo: el imperialismo. Un imperialismo que era visto como una obligación si nos atenemos a aquella ley natural que defendió Herbert Spencer en su obra.

La supremacía de las razas

Para Spencer, la sociedad produce de forma natural elementos brillantes que serán seleccionados y, por tanto, harán progresar al resto. Este pensamiento obtuvo gran éxito en un tiempo en el que la pericia de muchos inventores —Edison, Tesla o Ford, por poner algunos ejemplos—, moldeaba un nuevo mundo a partir de sus inventos. A raíz de esta idea, el darwinismo social demostraba también que no era necesaria la intervención del Estado para el progreso, pues la propia sociedad seleccionaba a los individuos que hacían girar la rueda sin necesidad de que un ente superior lo controlase.

No obstante, a finales del siglo XIX, y mientras el propio Herbert Spencer viraba hacia postulados conservaduristas, el darwinismo social también se transformaba. A medida que el liberalismo económico y político se asentaba y los imperios llevaban sus tentáculos a los confines del mundo, ganaba peso la idea de que, para que el progreso continuase, había que protegerlo. Surgieron entonces ideas proteccionistas que consideraban a la raza occidental, más adelantada y poderosa que las demás, un sujeto en peligro ante el contacto con supuestas razas inferiores. La pureza estaba en riesgo. El siglo XX llegó envuelto en el glamour de la belle époque y navegando a bordo del Titanic, cuyo desastre final, el 12 de abril de 1912, fue un magnífico preludio de todo lo que estaba por llegar.

Dos años después, Europa se enzarzaba en la Primera Guerra Mundial, la madre de todos los males contemporáneos. Más allá de antiguas rivalidades o glorias militares, era una guerra entre imperios que se consideraban en peligro. De aquel terremoto surgió una Europa hundida y depresiva que abrazó nuevas ideas que planteaban una ruptura con la democracia liberal y el liberalismo económico a los que buena parte del continente consideró causantes de la Gran Guerra: el comunismo —cuya bandera fue la Unión Soviética— y el fascismo, con Italia y Alemania —en su vertiente nazi— como principales exponentes.

El fascismo y sobre todo el nazismo alemán hicieron una lectura propia del darwinismo social. Consideraban a la nación como una raza en peligro a la que había que proteger y justificaban con ello la necesidad de expansión que poco después empujaría al mundo a la Segunda Guerra Mundial. Estas ideas encontraron en la ideología nazi su máximo exponente. El nazismo de Hitler volvía la vista al darwinismo social al considerar a la raza aria la superior en el mundo. Los arios eran aquellos descendientes de los indoeuropeos que habitaron Europa y de los que derivaron los romanos, los griegos o los pueblos germánicos.

Para los nazis, el linaje más puro de los arios era el pueblo nórdico de Alemania, Inglaterra, los Países Bajos y Escandinavia. Es decir: hombres y mujeres de estatura alta, caras largas, barbillas prominentes, fornidos, rubios, de ojos y piel clara. Los hombres y las mujeres que, siempre según los nazis, estaban en peligro ante el multiculturalismo, el comunismo o los judíos, a los que culpaban de buena parte de los males de Alemania. Es decir, los arios eran una raza en peligro que había que proteger y que necesitaba, además, un espacio vital para expandirse: un lebersraum.

Como podemos comprobar, los postulados de Herbert Spencer, que murió en 1902 y no vio Europa enfrentarse en las guerras mundiales, alcanzaban un punto de no retorno cuyas consecuencias conocemos bien todos; no solo las del conflicto mundial que comenzó en 1939 sino también la del terrible holocausto llevado a cabo entre 1941 y 1945 tras años de marginación y explotación del pueblo judío.

El triunfo de los tiburones

Tras el suicidio de Adolf Hitler, el 30 de abril de 1945, y el juicio a los principales jerarcas nazis en Nuremberg, el nazismo se perdió por el sumidero de la historia. Asimismo, el triunfo de la democracia y del Estado del Bienestar que se expandió tras la Segunda Guerra Mundial enterraron gran parte de los postulados del viejo darwinismo social. No obstante, la segunda mitad del siglo XX redefinió el liberalismo, sobre todo a partir de la década de los años 70.

Este nuevo liberalismo surgía para cuestionar el intervencionismo estatal del Estado del Bienestar y volvía a defender que el Estado no tenía que controlar ni fiscalizar la economía, que esta debía ser libre y estar fundamentalmente privatizada. Es a lo que llamamos «neoliberalismo», con Milton Friedman y Friedrich von Hayek como principales exponentes.

En sus postulados, el neoliberalismo recogía la idea del darwinismo social de que la libre competencia generaba por sí sola progreso. Estas teorías económicas se afianzaron políticamente en los años 80 gracias, fundamentalmente, a la labor del presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan y de la primera ministra británica Margaret Thatcher.

Cuarenta años después, el mundo en el que vivimos continúa debatiendo si el Estado debe intervenir para corregir abusos del mercado y paliar las desigualdades o si la libre competencia es lo único que necesitamos para hacer prosperar la sociedad, tal y como habría enunciado Herbert Spencer —con su «supervivencia del más apto »— cuando a mediados del siglo XIX sentó las bases de un darwinismo social que nunca nos ha abandonado del todo.

* Este artículo fue originalmente publicado en la edición impresa de Muy Interesante