Hipócrates decía “de él y nada más que de él, vienen las alegrías, el placer, la risa, y también la tristeza, el dolor, la pena y el miedo”. Es el cerebro humano. Una masa gelatinosa, con la consistencia de un flan; con un peso de entre 1200 y 1400 gramos; compuesta en un 75 %-80 % por agua y el resto por proteínas y grasas, a partes iguales; y con una superficie plegada que fue descrita hace más de 3500 años en un papiro egipcio “como el cobre fundiéndose en un crisol”.

Es para muchos la máquina perfecta, capaz de reconstruirse en pleno vuelo, capaz de adaptarse y responder a situaciones desconocidas, responsable de la creación de las cosas más sublimes y delicadas: la música, el amor, la pintura y la poesía. Para otros es una estructura limitada, frágil, con una escasa capacidad de reparación, víctima de cientos de enfermedades, capaz de recordar menos números que el pendrive más barato y cuyas alteraciones nos dejan a menudo fuera de juego: el daño cerebral es la pérdida de uno mismo, el naufragio más absoluto. Quizá, si buscamos un punto intermedio, podemos acordar que el encéfalo humano es una estructura que tiene una complejidad extrema, a menudo se dice que es la estructura más compleja del universo. 86 000 millones de neuronas, cada una con entre 5000 y 15 000 conexiones, comunicadas a través de millón y medio de kilómetros de cables biológicos, en colaboración con al menos otras tantas células gliales, organizadas en una estructura capaz de aprender, capaz de recordar, capaz de crear.

Los humanos somos la especie del cerebro

Tenemos otras cosas. Somos grandes y con manos ágiles, podemos correr durante varias horas sin detenernos, en un trote constante y letal para muchas de nuestras presas, pero lo que de verdad nos define no son los huesos o los músculos, está dentro del cráneo. Somos nuestro cerebro. Somos hábiles fabricantes de herramientas: del bifaz hemos pasado en unos pocos miles de años a poner naves fuera del Sistema Solar, y hemos inventado las azuelas, las vacunas e internet. Somos divertidos: nos encanta reír, las bromas, los chistes, los juegos. Somos sexuales: no tenemos periodos de celo, sino que estamos siempre dispuestos a hacer el amor; usamos pornografía, pero tenemos pudor y nos escondemos para realizar el acto sexual donde no nos puedan ver.

Nos vuelve locos la belleza, nos encanta el arte, decoramos los objetos más insulsos y prácticos: una cesta, un recipiente para llevar agua, el mango de un cuchillo: Y también decoramos nuestra piel: nos gustan los collares, las pulseras, los tatuajes... Somos sociales, nos apasiona estar en grupo, nos abrazamos, nos besamos, nos juntamos muchos adultos en espacios reducidos para oír una sinfonía o para ver jugar a Messi, y castigamos a los malos con el aislamiento, la cárcel, el exilio. Somos imaginativos: constantemente estamos pensando escenarios posibles, anticipando futuros, pensando cómo reaccionaríamos si sucediera esto u lo otro, si me tocase la lotería, si aquel hombre me sacase una navaja, si ella mujer me dijera que sí, si tuviera el dinero que tiene Amancio Ortega.

Quizá ese soñar despiertos nos prepara para lo inesperado, nos hace que además de lo esperable hayamos pensado muchas cosas imaginables, futuros improbables pero quizá posibles, tal vez aquella mujer me dio un sí u Ortega me pidió que le ayudara a dejar huella en el planeta. También somos grandes profesores: educamos a nuestras crías durante años, les transmitimos conocimientos, usos y costumbres, les enseñamos nuestros valores; algo que va mucho más allá de la supervivencia. Queremos que nos superen, que sean mejores que nosotros, que nos hagan sentirnos orgullosos. Nadie lo ha explicado mejor que Natalia Ginzburg, la escritora italiana. Ella dice que a nuestros hijos debemos enseñarles las grandes virtudes, no las pequeñas: “No el ahorro, sino la generosidad y la indiferencia ante el dinero; no la prudencia, sino el coraje y el desprecio por el peligro; no la astucia, sino la franqueza y el amor por la verdad; no la diplomacia, sino el amor al prójimo y la abnegación; no el deseo de éxito, sino el deseo de ser y de saber”.

Eso es nuestro cerebro: el órgano de ser y de saber. Somos también lenguaraces, parlanchines, verborreicos. No callamos, nos encanta preguntar, “¿por qué?”, “¿por qué?”, hablamos hasta con nosotros mismos, nos fascinan las historias. Contar historias es quizá la forma más antigua de enseñar; sumamos nuestra experiencia con la de los demás, ponemos ideas en el mundo y algunas de esas historias aparecen por todas las culturas: un ser creador que de la nada hizo estrellas y aves, árboles y océanos, y también el arcoíris y los seres humanos. Otra de nuestras historias favoritas, presente por todas las culturas, es lo que se ha llamado el monomito, un héroe que pasa dificultades en un largo viaje, problemas que supera con inteligencia, con honestidad, con astucia, con lealtad, con suerte. Un héroe que se aleja de los suyos que reta a la muerte, que es tentado por el placer, que se reconcilia consigo mismo. Es Ulises, pero también Simbad y Moisés y Osiris y Eneas y Buda y Viracocha y Luke Skywalker. Somos curiosos, queremos saber cómo funcionan las cosas, queremos saber qué hay detrás de aquella montaña en el horizonte. Nos encanta la música; en todas las culturas cantamos y bailamos. Y también tenemos dioses. Nuestro cerebro construye, pero no solo la realidad, sino también sueños. Nuestras neuronas nos llevan a descubrir bacterias y virus, pero además crea unicornios y árboles que avanzan, los ents de la Tierra Media, de J. R. R. Tolkien, y el bosque de Birnam, en Macbeth. Es también parte de esa obra cerebral que construimos en los cuentos de hadas y que asimismo forma parte de esa gran herramienta que hemos construido basada en la plasticidad neuronal: la educación. Como dijo el escritor y periodista británico G. K. Chesterton, “no hablamos a nuestros hijos de dragones porque existan, sino para que sepan que se los puede vencer”. La verdad es que el cerebro crea mundos. Nos hace creer que el cielo es azul y la hierba es verde, pero ni los fotones tienen color, ni las ondas sonoras tienen sonido ni lo odorante huele. Es un gran ilusionista.

El cerebro es un órgano muy parecido a los demás

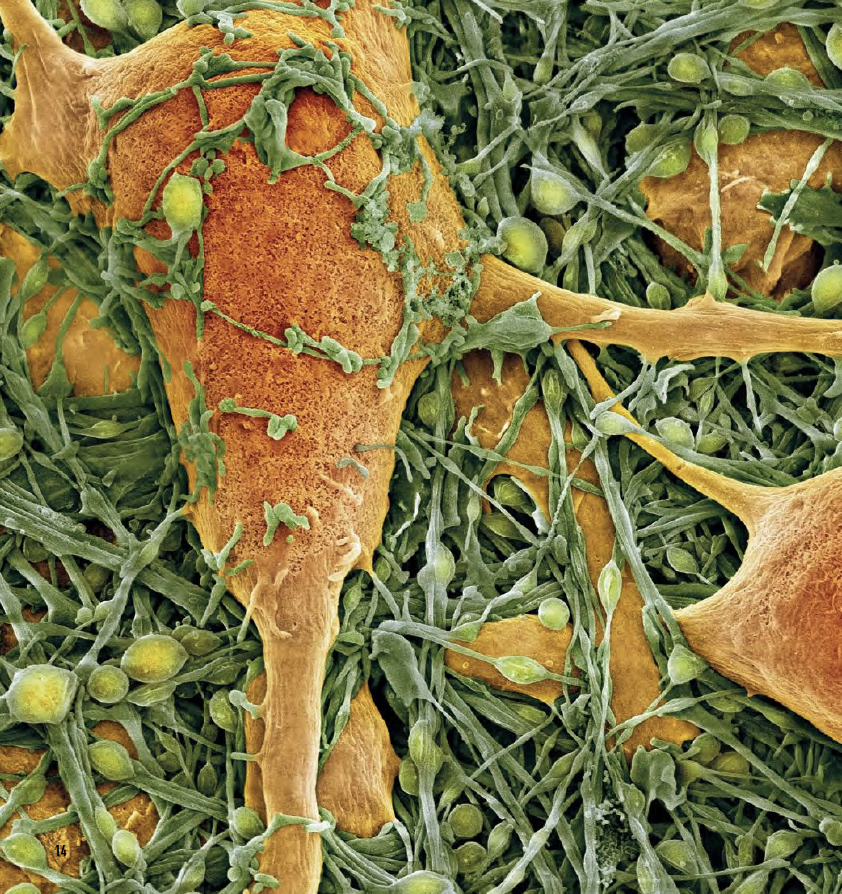

Tiene en sus células los mismos genes con el mismo código genético, utiliza rutas metabólicas similares y está sujeto a las mismas posibilidades y limitaciones que permite la evolución. El encéfalo de cualquier mamífero es enormemente parecido, y para entender el nuestro han sido fundamentales los gusanos elegantes (Caenorhabditis elegans), las moscas de la fruta, los calamares y un molusco enorme llamado liebre de mar. Aun así también tiene peculiaridades. Sus células difieren de las del hígado, el corazón o prácticamente cualquier otro órgano. Mientras que un hepatocito o un cardiomiocito es enormemente parecido a otro hepatocito u otro cardiomiocito, las neuronas son enormemente diversas entre sí. Como ya vio Santiago Ramón y Cajal (1852-1934), difieren en su tamaño, en su forma, en su localización; en la disposición y ramificación de sus dendritas; en la longitud, terminales y colaterales de su axón; o en las células con las que contactan.

En las décadas siguientes fuimos viendo que también diferían en su actividad eléctrica, en el neurotransmisor que utilizaban, en su fecha de nacimiento, etcétera. En prácticamente cualquier factor que podamos definir, las neuronas no son una población única, esto es, estamos ante una comunidad enormemente diversa. Uno de los retos de nuestra comprensión del ser humano es cómo con solo 46.831 genes codificantes de ARN, de los que menos de la mitad terminan dando una proteína, podemos generar la inmensa complejidad del cerebro humano y dar carta de naturaleza, propiedades distintivas, a miles de millones de neuronas. Y aun así, somos genética y experiencia, un programa de construcción cerebral modelado por el día a día.

Cada neurona es más compleja que nuestros ordenadores más potentes

Codifica cientos de rutas metabólicas y miles de proteínas para hacer en teoría algo muy sencillo: generar y transportar pequeñas corrientes eléctricas. Los cables biológicos son los citados axones, y transmiten información en forma de pulsos electroquímicos llamados potenciales de acción. Duran menos de un milisegundo, pero ahí tiene que estar codificada tu personalidad, tus recuerdos de la infancia, tus proyectos de futuro, tus deseos... Algunas neuronas emiten potenciales de acción de forma continua, normalmente variando su frecuencia, mientras que otras neuronas están en reposo la mayor parte del tiempo, y solo en ocasiones se ponen a soltar trenes de descargas.

Creemos que una neurona sola no hace nada, sino que funciona como parte de circuitos, pequeñas redes que están conectadas por sinapsis, esto es, puntos de comunicación entre dos células nerviosas donde existe proximidad, pero no continuidad. Los circuitos codifican palabras, imágenes u olores, pero apenas conocemos cómo lo hacen. Sí sabemos que una misma neurona puede formar parte de varios circuitos, y por eso recordamos y aprendemos por asociación, porque un recuerdo estimula otros recuerdos, un dato arrastra otros datos, un circuito activa otros circuitos.

Las conexiones cerebrales

El estudio de las conexiones del cerebro es lo que se conoce como conectoma. Hoy hay en marcha varios proyectos del conectoma humano, una tarea más compleja que la operación Genoma Humano. Su objetivo es cartografiar las conexiones que tienen que ser la base de la función cerebral. Entender esos patrones de cableado, tanto los que son comunes a todas las personas como los que son específicos de cada individuo, nos puede ayudar a dar ese salto –que hasta ahora hemos sido incapaces de conseguir– para pasar de señales eléctricas a pensamientos, sentimientos y comportamientos.

Los primeros estudios del conectoma han divergido. Al principio se estudiaba el cerebro de voluntarios de entre 22 y 35 años. El Lifespan Connectome ha ampliado a nuevos grupos de cero a cinco años, de cinco a veintiuno, y de treinta a más de noventa. Es necesario porque nuestros sesos no paran de cambiar. Nuevos mapas intentan ver los cambios en personas con la enfermedad de Alzheimer, con pérdida de visión, con epilepsia, con ansiedad y depresión, con psicosis temprana, con demencia, con degeneración frontotemporal.

Otra vez creemos que para entender estas enfermedades necesitamos saber qué ha pasado con las neuronas, qué ha pasado sobre todo con las conexiones cerebrales. Ahí también estudiamos la conciencia, el sueño, la inteligencia o la percepción; intentamos entender cómo el cerebro realiza sus funciones y construye sus productos, cómo nos ayuda, como decía Hipócrates, a interpretar el mundo.

Conexiones no estables

Una de las dificultades es que esas conexiones no son estables, no son fijas. Nuestro cerebro genera nuevas células todos los días de nuestra vida, y esas células se conectan con otras preexistentes. Cajal vio que la transmisión de la información neuronal no discurría en todas direcciones, sino que era unidireccional. Las dendritas actuaban como antenas que recibían los contactos de otras neuronas, y el cuerpo celular procesaba toda esa información y emitía una respuesta única que discurría a lo largo del axón. La electricidad viajaba a una velocidad relativamente rápida, de entre diez y cien metros por segundo, dependiendo del diámetro del axón, pero al llegar al extremo, el salto se producía por la liberación de sustancias químicas, algo mucho más lento. Y esas conexiones están en cambio continuo, modeladas por la experiencia, por el aprendizaje, por las hormonas, en definitiva, por la vida.

En la corteza cerebral del ratón se calcula que el recambio de conexiones es del 7 % cada semana; es decir, cientos de miles de sinapsis desaparecen y otras nuevas se crean cada día. Un proceso sometido a las hormonas, y, por lo tanto, cambiante a lo largo del ciclo menstrual. Es ahí, en nuestro cerebro, donde están nuestras creencias religiosas, nuestras preferencias sexuales, nuestras opiniones políticas, todo aquello que nos define e identifica. Sí, tú eres tu cerebro.

Muchas de las cosas que hace este órgano nos parecen un derroche absoluto. Generar miles de millones de neuronas para luego ordenar que la mayoría se destruyan por apoptosis. Fabricar un millón de conexiones por segundo y luego dejar que la microglía devore aquellas que sean poco activas, una tarea que también se hace por millones. El cerebro es energéticamente caro. Pesa aproximadamente el 2 % de nuestro cuerpo, pero gasta el 20 % de nuestra energía, aunque su calcula que su potencia total apenas alcanza los veinte vatios. Eso en los adultos, porque en un niño de dos o tres años, el 60% de las calorías que ha ingerido se van a formar cerebro. Por eso duermen tanto, porque los tiene exhaustos y por eso nos asombran los avances de cada semana que logra el cerebro infantil: agarrar cosas, reconocer gente, ampliar su vocabulario, juzgar situaciones, buscar explicaciones, expresar sentimientos, sumar, imaginar que una caja es un camión y un plátano una pistola.

De nuevo el cerebro creando mundos, yendo de la realidad a la imaginación y vuelta, previendo constantemente cómo va a ser el mundo que vendrá. Y eso lo hace un sistema nervioso que no para de cambiar.

El cerebro es también contradictorio

Es nuestro vigía del mundo que nos rodea y, sin embargo, vive encerrado en un mundo oscuro y estable, envuelto en sucesivas capas de protección: cuero cabelludo, cráneo, meninges, líquido cefalorraquídeo. Nos habla de las plumas de las aves, del olor de los perfumes, del tacto de una piel. Y lo único que ha recibido realmente son pequeñas descargas eléctricas procedentes de otras células. Controla una sensación poderosa como el dolor, pero no lo siente, no tiene receptores para esta sensación. Es el cuartel general de la defensa, pero también la única zona donde no hay rechazo; podrían trasplantarnos neuronas de otra especie y el cerebro las asumiría, probablemente porque las inmunoglobulinas no atraviesan la barrera hematoencefálica.

Es el lugar de lo diminuto y lo enorme. Un milímetro cúbico de corteza cerebral puede almacenar 2000 terabytes de información, suficiente para guardar todas las películas hechas en la historia del cine. Todo el cerebro, pero un único cerebro, podría almacenar unos doscientos exabytes de información, comparable a todo el contenido digital del mundo actual. Trabaja veinticuatro horas al día, pero durante un tercio de la vida nos deja tirados, tumbados en una cama o en el suelo, indefensos, mientras ejecuta labores de mantenimiento, limpia los restos de la actividad cotidiana, clasifica las experiencias y se prepara para el día siguiente. Dormir es más necesario para nuestro cuerpo que beber o comer, porque el cerebro es exigente.

Es quien nos informa de peligros y oportunidades y, al mismo tiempo, nos engaña continuamente. Incorpora memorias que nunca sucedieron; lo usamos para obtener información pero nos priva de la mayor parte. Es necesario: los ojos le mandan cien mil millones de imágenes por segundo y el oído, el olfato, los receptores de la piel... Ninguna máquina soportaría tal avalancha de datos ni la sabría filtrar con tanta calidad, tanta rapidez y tanta eficacia.

Su capacidad plástica

Otra cosa sorprendente del cerebro humano es su capacidad plástica. Durante mucho tiempo pensamos que sumar neuronas solo podía suceder en la infancia, pero ahora sabemos que ocurre también en la vida adulta; de hecho, hasta el último día de nuestra existencia. Al principio los cambios son explosivos: un niño de dos años tiene 200 000 millones de neuronas, casi el triple que un adulto, pero muchas de ellas serán destruidas por no haber formado conexiones apropiadas. Se cree que no podemos recordar nada de nuestros primeros años porque el cerebro está en constante reorganización. Brote y poda continua de células, de prolongaciones y de conexiones.

A lo largo de la vida las experiencias cambian nuestra estructura cerebral. Un estudio realizado por científicos alemanes en la India vio que al enseñar a leer y a escribir a personas de entre cuarenta y sesenta años las conexiones encefálicas de estas cambiaban llamativamente. Por tanto, incluso el cerebro adulto es capaz de una potente reorganización tras un nuevo aprendizaje, con algo tan maravilloso como es salir del analfabetismo. Y esos cambios, más graduales, nos afectan en nuestra cotidianidad.

Todos nosotros somos conscientes de que hemos cambiado mucho a lo largo de la vida, aunque nuestro error más común es pensar que la versión actual, ese yo que ahora lee estas líneas, es la definitiva. Para bien y para mal, no es así, y seguiremos cambiando, modificando nuestro cerebro, convirtiéndonos en otros, que también seremos nosotros.

Nos queda mucho por estudiar

Hemos analizado mucho y bien los componentes cerebrales. Sabemos de sus moléculas, hemos aprendido que los transmisores eran mucho más numerosos y variados de lo que pensábamos. No solo pequeñas aminas o aminoácidos o péptidos, también vimos que gases, como el óxido nítrico y el monóxido de carbono, permitían la difusión de la información, que esta atraviese libremente las membranas y se mueva de la neurona postsináptica a la presináptica. Identificamos los receptores y vimos que una misma molécula podía generar diferentes efectos al interactuar con distintas proteínas. También entendimos cómo funcionaban las drogas al interactuar con estos receptores y generar efectos cerebrales de una intensidad inusitada. Pero dicho de una forma clara: sabemos cuáles son los componentes de la máquina, pero no cómo funciona.

Una parte del esfuerzo para entender el cerebro tendrá que ser desterrar los errores, algunos de los cuáles están tan instalados entre nosotros que parecen verdades demostradas. Parte de estos neuromitos son de todos conocidos: decir que solo usamos el 10 % del cerebro, que un mayor desarrollo del hemisferio derecho se corresponde con personas más creativas, que el embarazo produce una especie de daño cerebral o que los niños encajan en diferentes estilos de aprendizaje. Otros neuromitos comunes sugieren que tenemos una neurona que dispara cuando pensamos en alguien famoso –Jennifer Anniston fue el primer ejemplo–, que los zurdos son más creativos o más introvertidos, que tenemos cinco sentidos o que percibimos el mundo como realmente es. El estudio de estas ideas falsas constituyen, por un lado, una cura de humildad, porque todos creemos en unas cuantas y, por otro, nos hacen sentir que la neurociencia real es mucho más fascinante.

¿No es más sugerente que repetir los cinco sentidos propuestos por Aristóteles que la ciencia moderna nos diga que más probablemente sean entre quince y treinta, incluidas modalidades sensoriales específicas para el equilibrio, el calor, el dolor o el paso del tiempo? Al mismo tiempo, lo neuro se ha puesto de moda. Hay centros, revistas y másteres especializados en neuroeducación, neuroeconomía, neurojusticia, neuropolítica o neurohistoria. No solo eso: hay cursos también sobre neurosexo o neurofútbol, dos temas que generan pasión y dinero. Algunos piensan que el prefijo neuro es solo una herramienta de marketing, una estrategia comercial como fueron los productos eco o bio. Otros, por el contrario, creen que el estudio del cerebro nos permitirá un salto hacia adelante en nuestra comprensión del mundo, en cómo aprender mejor, en entender por qué compramos un automóvil y de una marca determinada o votamos a un candidato, en por qué algunas personas tienen una tendencia hacia el crimen y otros hacia la fe. ¡Y si llega a haber profesionales del neurofútbol, lo que es seguro es que estarán bien pagados!

Las técnicas de neuroimagen

En los últimos años, las modernas técnicas de neuroimagen nos han permitido tener una ventana no invasiva al cerebro en funcionamiento. Sabemos qué zonas se activan en una tarea determinada, pero es mucho más lo que ignoramos. ¿Qué es esa voz interior que nos guía o nos atormenta? ¿Por qué tomamos una decisión y no otra? ¿Existe el libre albedrío? ¿Conoceremos la base de la conciencia? Las técnicas de resonancia magnética nos permitieron un detalle anatómico bastante decente y la tomografía por emisión de positrones (PET) y la resonancia magnética funcional nos permitieron distinguir qué zonas se activaban en una tarea determinada. Y sin embargo, este procedimiento no ha dado los frutos esperados.

Nuestro conocimiento detallado sobre sinapsis y transmisores no explica gran cosa sobre como surgen los sentimientos, los pensamientos y las conductas. Hemos pensado que la memoria sería la piedra Rosetta. El científico estadounidense Eric Kandel supo desentrañar cómo un molusco aprende y recuerda, pero nos sigue faltando ese puente, algo que nos acerque a conectar los componentes del cerebro con entender cómo funciona ese órgano. Hay quien piensa que estamos equivocados, que es como si para comprender cómo funciona un ordenador lo cortáramos en lonchas con una motosierra y pretendiésemos entender cómo integran los datos la CPU viendo sus fragmentos.

Las enfermedades que afectan al cerebro

Algunas de las enfermedades más devastadoras y prevalentes que sufre el ser humano son aquellas que afectan al cerebro. El año pasado, la Agencia de Medicamentos y Alimentación norteamericana (FDA) aprobó un fármaco contra la depresión: la esketamina. Llevábamos cincuenta años sin ningún nuevo avance farmacológico contra una dolencia que afecta cada año a un 3 % de la población mundial, a unos 215 millones de personas. Y apenas tenemos nada contra el alzhéimer, la esquizofrenia, el párkinson, la esclerosis múltiple o el autismo. Por poner un ejemplo, sabemos mucho sobre la acetilcolina o la ß-amiloide, dos sustancias implicadas en el alzhéimer, o sobre su riesgo, pero no sabemos por qué en algunos casos el mal se pone en marcha y otras no. Durante milenios consideramos a la epilepsia una enfermedad sagrada, porque en un ataque la persona afectada parecida ser poseída, pero no sabemos cuál es su causa, por qué un 30 % de los casos no responden a la medicación o cómo prevenirla.

La mayoría de los neurofármacos se descubrieron por casualidad, y tenemos una carencia estructural, temible, de tratamientos eficaces.

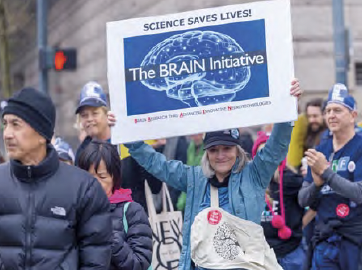

Todo el mundo científico piensa que el siglo XXI será el siglo del cerebro. Las grandes estructuras y los países más potentes han puesto en marcha grandes proyectos. La Iniciativa Brain de Estados Unidos, diseñada para registrar la actividad de cada neurona; y el Blue Brain Project, dirigido a la creación de un modelo del cerebro humano a nivel molecular que permita hacer ingeniería inversa a partir del comportamiento, son dos buenos ejemplos. No sabemos a dónde llegaremos. Las representaciones gráficas de nuestra evolución siempre muestran un grupo de seres, cada vez más erguidos, avanzando. Cuando veamos esos exploradores recordemos lo que dijo Thomas A. Edison: “La principal función del cuerpo humano es llevar el cerebro de un lado a otro”. Ese es el verdadero explorador.

* Este artículo fue originalmente publicado en una edición impresa de Muy Interesante