Que la relatividad general y la teoría cuántica se lleven tan mal tiene profundas consecuencias en el mundo de la cosmología. La primera describe perfectamente el movimiento de planetas, estrellas y galaxias y nos ha llevado al descubrimiento de la expansión del universo; es imposible entender la estructura a gran escala del universo sin ella. La segunda nos permite comprender cómo funciona la naturaleza en su nivel más ínfimo.

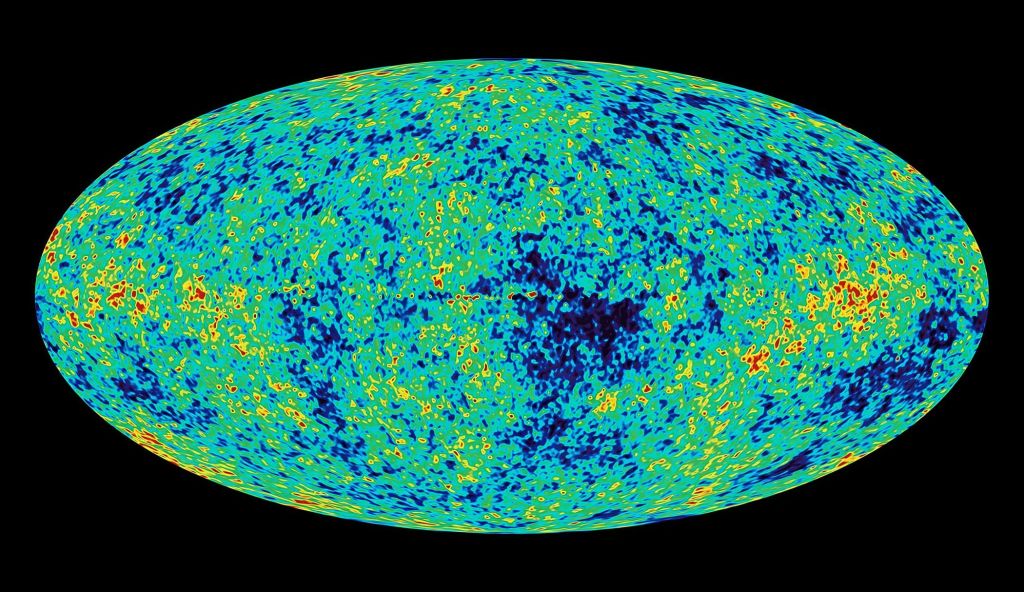

Y aquí está el problema: cuando comenzó el universo, hace 13.900 millones de años, las densidades de materia y energía era extremadamente altas y el universo entero tenía un tamaño menor que el de un átomo de hidrógeno, por lo que las consideraciones cuánticas son fundamentales para comprender lo que sucedió. El tejido del espacio-tiempo, que para la relatividad no es otra cosa que una cama elástica continua, sufre unos importantes cambios producto de haber descendido al nivel cuántico que nos vemos incapaces de explicar y mucho menos comprender; sin una teoría cuántica de la gravedad no podemos decir qué es lo que explotó. Y todo porque la gravedad se resiste a ser cuantizada.

Los problemas de la gravedad

Los teóricos saben que seguramente habrá que tomar decisiones drásticas respecto a alguna de las dos teorías, pero discrepan sobre en qué dirección tomarlas. Para unos la teoría cuántica es esencial y si hay que mutilar la relatividad general para que al final se ajuste a ella no debe temblarle la mano a nadie. En el otro extremo se encuentran aquellos que piensan que la relatividad general es sacrosanta y debe respetarse a toda costa: si hay que aplicar algún tipo de cirugía es a los fundamentos de la mecánica cuántica. Eso sí, en una cosa sí que están de acuerdo: una verdadera teoría de la gravedad cuántica eliminará la singularidad primordial con la que comenzó el universo.

Teorías competidoras

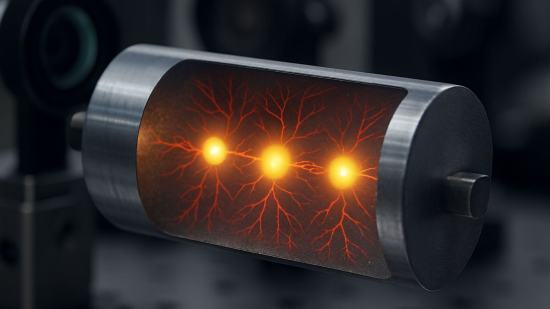

En este punto entran en juego la famosa teoría de cuerdas y su competidora, menos conocida, llamada gravedad cuántica de bucles, que apareció en 1986 de la mano del físico hindú Abhay Ashtekar: según ella el espacio-tiempo está compuesto por 'lazos' y bucles de dimensiones infinitesimales; esto es, que el propio espacio-tiempo es discreto, está “atomizado”.

Con estas dos teorías en la mano algunos físicos pretenden explicar lo que sucedió en el momento de la Gran Explosión. Una de ellas, que en la actualidad cuenta con bastante predicamento, tiene el esotérico nombre 'red lorentziana de gravedad cuántica', aunque es más conocida como Triangulación Dinámica Causal. Formulada en 2006 por los físicos Renate Loll, Jan Ambjørn y Jerzy Jurkiewicz, toma lo mejor de las dos teorías para afirmar que el espacio-tiempo se puede representar como una red, una retícula, de pequeños trozos de tamaño finito llamados 4-símplices, que en el fondo son triángulos de 4 dimensiones. Lo interesante es que, a partir de un conjunto mínimo de suposiciones, deduce las propiedades que observamos en nuestro espacio-tiempo.

Esta teoría tiene una serie de ventajas. La primera de todas -y más importante- es que los cálculos son mucho más sencillos, lo que en este campo no es decir poco. Otra de sus bondades es que no le hace falta usar la estructura matemática que la teoría de cuerdas necesita para poder funcionar, la supersimetría. Esta predice que todos los tipos de partículas que existen tienen un hermano gemelo supersimétrico de los que no tenemos noticia ni han aparecido por ningún lado: de ahí que sea uno de los objetivos del acelerador LHC de Ginebra. Además, predice que el protón, que se considera estable, al final se desintegra. De ahí que si la supersimetría no existiera, la supervivencia de la teoría de cuerdas estaría comprometida. Que la Triangulación Dinámica Causal no la necesite es algo que sus defensores ven como una importante ventaja.

Un cosmos desconectado

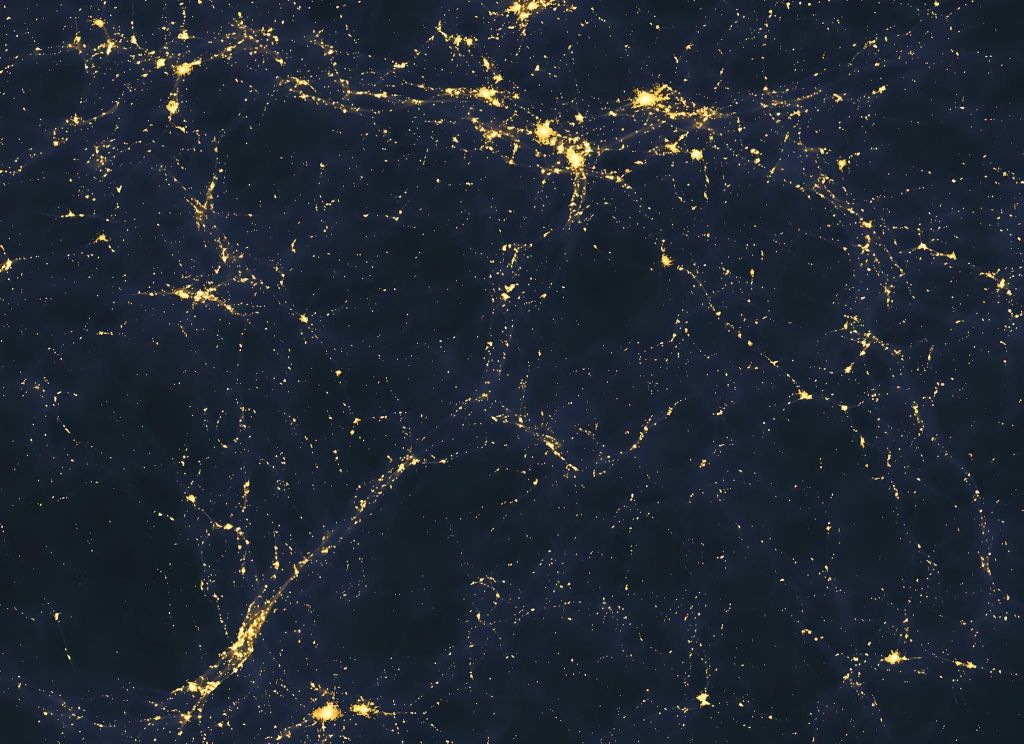

Pero lo que convierte esta teoría en algo novedoso es que el espacio-tiempo, la geometría del universo, justo después del Big Bang podría haber tenido un aspecto diferente al que tiene en la actualidad. En particular, los cálculos muestran que el espacio-tiempo se rompe en pedazos causalmente desconectados, esto es, que lo que sucede en uno de esos trozos de universo no tiene ninguna influencia sobre lo que sucede en el de al lado. Esto lleva a una inquietante situación: nuestro universo surgió cuando nadie estaba unido causalmente con nada. “Cada punto del espacio vivía su propia vida”, afirma el cosmólogo francés Aurélien Barrau.

Seamos conscientes de lo que esto significa: nada -ni la materia, ni la luz, ni la información- podía pasar de un punto a otro del universo, ni siquiera al espacio vecino más cercano. ¿Cuándo sucedió esto? Steven Carlip de la Universidad de California ha calculado que sucedió durante los 10-43 segundos posteriores a la Gran Explosión: este es el llamado tiempo de Planck, el intervalo temporal más pequeño que podremos medir jamás.

Otro de los aspectos más importantes de esta nueva forma de ver el universo es que el tiempo se convierte en un componente esencial del espacio-tiempo. En esto se diferencia de la relatividad, donde el tiempo es diferente del espacio (en ella el tiempo tiene signo negativo). Por el contrario, en esta teoría el tiempo desempeña un papel fundamental y no el de mero convidado de piedra, como sucede en el resto de las teorías cosmológicas: es intrínseco a la propia estructura del cosmos.

Cerca del Big Bang

En este punto la Triangulación Dinámica Causal se une a la gravedad cuántica de bucles: si retrocedemos en el tiempo a estados del universo de mayor densidad y temperatura, esto es, a momentos muy cercanos al Big Bang, alcanzamos un punto en el que la luz no puede viajar. Esto implica que no puede haber ningún tipo de comunicación, no se puede transmitir ninguna fuerza y, por tanto, cada región del espacio se encuentra desconectada de cualquier otra. A esta situación tan peculiar se la ha llamado el Gran Silencio. ¿Y qué pasa si decides ir un poco más atrás, a mayores densidades y temperaturas, cuando la velocidad de la luz es cero? Entonces el tiempo se convierte en espacio: nos encontramos en un universo que posee cuatro dimensiones espaciales, sin tiempo. Esto es motivo de alegría pues evita la formación de la famosa singularidad inicial: si estamos en un universo en el que no hay tiempo, no puede haber un origen porque eso significa que, de algún modo, alguien ha puesto en marcha un reloj.

La cosmología que se deduce de la gravitación cuántica de bucles también resuelve la pregunta qué sucedió antes del Big Bang. Habitualmente se supone que la Gran Explosión marcó el comienzo de todo, tiempo incluido, pero en este caso nuestro universo surgió de un Gran Rebote: un universo anterior al nuestro colapsó pero no llegó a convertirse en una singularidad, sino que un poquito antes, cuando la densidad de energía alcanzó cierto valor crítico, los efectos cuánticos hicieron aparecer una fuerza repulsiva que produjo un rebote y creando el universo en el que vivimos. El principal problema de este juego matemático es que no hay manera de comprobar experimentalmente si esta visión del origen del universo tiene algún viso de realidad. La razón es muy sencilla: nadie sabe qué demonios hay que buscar.