Las nuevas técnicas de secuenciación masiva nos permiten estudiar las comunidades microbianas sin necesidad de cultivarlas. Comenzamos así a conocer la inmensidad del mundo microbiano que puebla todos los ecosistemas. La microbiota es ese conjunto de microorganismos (bacterias, arqueas, virus, hongos y protistas) que residen en un ecosistema concreto, que puede ser desde una muestra de suelo, una planta hasta nuestro propio cuerpo. A veces se confunde con el término microbioma, que es mucho más amplio y hace referencia al conjunto de esas comunidades microbianas incluyendo sus genes y metabolitos, así como las condiciones ambientales que les rodean. En nuestro organismo estos ecosistemas microbianos se encuentran en el tracto gastrointestinal, genitourinario y respiratorio, la cavidad oral y nasofaríngea y la piel. El estudio de la microbiota humana es uno de los temas más fascinantes de la investigación actual.

Durante años se ha hecho popular la idea de que en nuestro cuerpo tenemos diez veces más bacterias que células humanas, que el 90 % de nuestras células son bacterias. Sin embargo, según los últimos estudios, aproximadamente la mitad de las células de nuestro cuerpo son microbios: tenemos aproximadamente 3,8 x 10¹³ bacterias y 3 x 10¹³ células humanas, una bacteria por cada célula humana. Esto puede parecer poco, pero tenemos la misma cantidad de bacterias que de células humanas: somos mitad humano mitad bacteria. El ser humano, por tanto, no es una unidad independiente, sino que consiste en una comunidad dinámica e interactiva de células humanas y microbianas.

Nuestra microbiota evoluciona a lo largo de la vida

Sabemos que la diversidad de microbios en nuestro organismo es enorme, que la composición es diferente en cada persona y que hay muchos factores que influyen en su evolución a lo largo de la vida. Se estima que en nuestro cuerpo sano habitan más de 10 000 especies bacterianas diferentes, muchas de ellas no cultivables y menos del 1 % pueden ser potenciales patógenos. En general, nuestras comunidades microbianas están compuestas de algunos tipos bacterianos (muy pocos) que son muy abundantes y frecuentes, junto con muchas bacterias distintas pero representadas en pequeño número. La bacteria más abundante en nuestro cuerpo es Streptococcus. Cuando se compara la microbiota en distintas zonas del cuerpo, se observa que las bacterias de cada parte son muy diferentes. La mayor diversidad microbiana la encontramos en el tracto intestinal y en la boca, la piel tiene una diversidad media y donde menos tipos distintos de bacterias hay es en la vagina. Ahí, por ejemplo, la dominante es Lactobacillus, una bacteria que produce ácidos, baja el pH y dificulta la colonización de otros microorganismos patógenos.

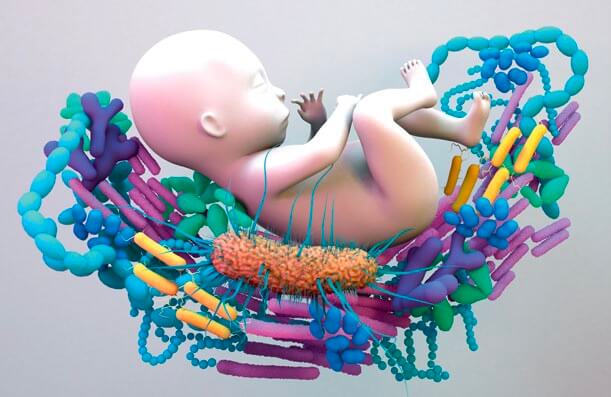

La microbiota cambia con la edad. Desde el mismo momento del nacimiento, comenzamos a reunir a nuestros propios microbios. La composición de nuestra microbiota va a depender de muchos factores, de cómo hayamos nacido, de la dieta que tuvimos cuando éramos bebés, del uso de antibióticos cuando éramos pequeños, del ambiente en el que crecimos e incluso de los que vivían con nosotros o de si tuvimos mascotas. El primer contacto con los microbios lo heredamos de nuestra propia madre. Durante más de un siglo hemos aceptado como un dogma que los bebés nacen estériles y adquieren sus microbios de forma vertical (directamente de la madre conforme pasan por el canal del parto) y horizontalmente (de otros humanos y del ambiente después de nacer). Sin embargo, algunos estudios recientes empleando técnicas moleculares sugieren que existen comunidades bacterianas en la placenta, líquido amniótico, cordón umbilical y el meconio en embarazos sanos sin signos de infección o inflamación. Estos descubrimientos, aunque todavía controvertidos, cambian radicalmente nuestra idea de cómo adquirimos nuestros primeros microbios: quizás no nacemos estériles, sino que ya desde que estábamos en el útero materno teníamos microbios que, lógicamente, heredamos de nuestra madre.

La leche materna

El modo en el que nacemos también influye en la composición de nuestra microbiota, sobre todo en las bacterias que primero colonizan el intestino. Se ha comprobado que la microbiota intestinal de bebés que nacen por cesárea es más parecida a los microbios de la piel de la madre. Por el contrario, la microbiota de los niños que nacen de forma natural por vía vaginal es más parecida a los microbios de la vagina de la madre, en la que domina Lactobacillus. Se ha demostrado que la edad de gestación también puede influir en la microbiota intestinal del bebé: la estructura de la microbiota es diferente en los bebés prematuros que en los bebés que nacen al final del embarazo. También influye el tipo de alimentación del bebé, los alimentados con leche materna tienen una microbiota enriquecida en bifidobacterias y lactobacilos, mientras que los que toman biberón tienen una comunidad bacteriana más diversa. La leche materna no es estéril, contiene más de 100 especies bacterianas diferentes. Se ha comprobado además que las bacterias que se aíslan de la leche de la madre y de las heces del bebé son semejantes. Cerca del 30 % de las bacterias intestinales del bebé vienen de la leche materna y otro 10 % de la piel de la madre.

Conforme vamos creciendo, nuestra microbiota también va evolucionando. En los bebes, la microbiota es bastante uniforme, la diversidad microbiana es baja y muy inestable y fácilmente susceptible a cambios, dependiendo de la dieta y del ambiente. Conforme el niño va creciendo, la microbiota va también madurando y se va diversificando, el número de especies bacterianas se multiplica y aumentan las diferencias entre personas distintas. Durante la infancia, la microbiota sigue siendo muy susceptible a cambios: la fiebre, el tomar antibióticos, los cambios en hábitos alimenticios, el contacto con otras personas, los cambios fisiológicos y hormonales del niño-adolescente, todo ello produce alteraciones en la composición de la microbiota que pueden durar toda la vida, incluso influir en la salud posterior del individuo. En el adulto, la microbiota es cada vez más diversa, pero mucho más estable y más difícil de modificar. Y ya en la tercera edad, el número de especies microbianas disminuye y la microbiota se hace más similar entre individuos. Las especies microbianas que tenemos y el número de ellas no solo cambia con la edad, sino que se ven influenciados según seamos hombre o mujer, nuestra genética, el tipo de dieta, el clima y la localización geográfica, la exposición a fármacos, los tratamientos con antibióticos, la ocupación o la interacción con otros individuos.

Se ha comprobado que cada uno de nosotros está rodeado por una nube de millones de microbios particular, que nos acompaña y caracteriza. Los microbios que tú tienes son diferentes del resto de personas. Además, compartimos microbios con nuestro entorno, con los que nos rodean. Las personas que comparten la misma casa tienen una microbiota más parecida entre ellos que los individuos que no viven juntos. Y las personas que conviven con una mascota, un perro o un gato, comparten más microbios entre ellos que los que no tienen mascotas. Tener mascota, por tanto, favorece que compartamos entre nosotros los microbios.

Funciones de la microbiota

Cada vez reconocemos más el papel crítico que juega la microbiota en la biología y la salud de la persona. Quizás lo más evidente sea su papel nutricional y en la defensa contra los patógenos. Los microbios intestinales degradan sales biliares, proteínas y polisacáridos, producen vitaminas, cofactores y ácidos grasos de cadena corta y pueden degradar toxinas y drogas. Por otra parte, la microbiota puede evitar la colonización de microorganismos patógenos, mantiene las barreras intestinales, refuerza las uniones entre las células epiteliales y contribuye a la producción de mucina.

Pero la microbiota también juega un papel esencial en otros aspectos que tradicionalmente han definido nuestra naturaleza: el sistema inmunitario que discrimina entre lo que somos y no somos con una precisión molecular exquisita; las funciones cerebrales que influyen en la personalidad y conocimiento humano; y la secuencia de nuestro genoma que guía de forma única nuestro fenotipo. Desde un punto de vista exclusivamente biológico, podríamos decir que cada uno es como es por el sistema inmunitario, el cerebro y el genoma. Pues nuestra microbiota puede influir a esos tres niveles, y puede por tanto influir en cómo somos.

El sistema inmunitario es un reconocimiento molecular que diferencia lo propio de lo ajeno, único de cada organismo. La microbiota juega un importante papel en modular la abundancia y actividad de distintos tipos de células del sistema inmunitario. La composición de la microbiota intestinal puede determinar el perfil de la población de linfocitos en el intestino, e inducir determinados tipos de células T reguladoras con funciones antiinflamatorias.

Además, los ácidos grasos de cadena corta que se producen como productos del metabolismo de la microbiota intestinal pueden promover la diferenciación de linfocitos B en células plasmáticas productoras de anticuerpo, la secreción de la inmunoglobulina IgA protectora, o influir en reacciones alérgicas y enfermedades autoinmunes. Aunque todavía no entendemos completamente esta relación o comunicación cruzada entre el sistema inmunitario y la microbiota, no podemos ignorar que la microbiota estimula y entrena nuestro sistema inmunitario contra los patógenos, al mismo tiempo que le enseña a tolerar a nuestros propios microbios. Desde el punto de vista inmunológico, la respuesta inmunitaria es el producto de un conjunto de interacciones muy complejas entre las células humanas y la multitud de células microbianas que habiten en el organismo.

En parte, nuestra forma de ser, nuestra personalidad y estado emocional, nuestra identidad depende del cerebro. Puede resultar en parte inquietante, pero la microbiota puede tener un papel crucial en funciones nerviosas relacionadas con el comportamiento. En roedores se ha comprobado que cambios en la microbiota intestinal se correlacionan con funciones cognitivas, comportamientos sociales y respuestas relacionadas con el estrés, la ansiedad y la depresión. También se ha demostrado que la microbiota juega un papel importante en el desarrollo neuronal y en enfermedades neurodegenerativas. De alguna forma existen una compleja comunicación entre productos de la microbiota intestinal y las funciones del sistema nervioso central, lo que se ha denominado el eje cerebro-intestino.

Se ha demostrado que las bacterias intestinales son capaces de producir neurotransmisores, neuromoduladores y hormonas: Lactobacillus y Bifidobacterium producen ácido gamma-aminobutírico (GABA); E. coli, Bacillus o Saccharomyces, noradrenalina; Candida, Streptococcus y Enterococcus, serotonina; Bacillus, dopamina y Lactobacillus, acetilcolina. Estos neurotransmisores pueden atravesar la mucosa intestinal e influir de alguna forma en las funciones cerebrales. Se ha sugerido que esta comunicación es probable que se realice por medio del nervio vago. Algunas bacterias, como Faecalibacterium y Coprococcus se han asociado como indicadores de buena salud. En personas con depresión, por ejemplo, se ha comprobado que Coprococcus y Dialister se ven disminuidas.

La secuencia del genoma de cada individuo es fija y única (con algunas excepciones). También la microbiota de cada individuo es única, es como una huella dactilar microbiana. El conjunto de genes de esa microbiota, el microbioma, también es único y contribuye con más genes que el propio genoma humano, y puede influir en muchos aspectos del hospedador, desde aspectos nutricionales y metabólicos hasta cómo responde a una terapia concreta.

Microbiota y enfermedad

Cada vez son más numerosas las evidencias que relacionan alteraciones en la microbiota con diversas patologías, aunque no siempre tenemos una certeza plena de esta asociación. Aunque es difícil detectar una comunidad microbiana concreta asociada con la enfermedad, sí que parece que existen pérdidas o ganancias de funciones del microbioma asociadas con enfermedades particulares.

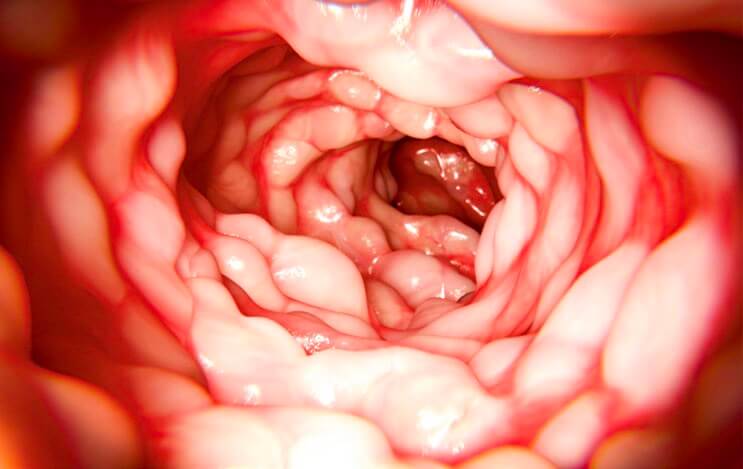

La relación de la microbiota intestinal con diversas patologías ha sido la más estudiada. Hay evidencias de alteraciones de la microbiota relacionadas con la enfermedad inflamatoria intestinal, la diarrea por Clostridioides difficile (antes Clostridium difficile), el cáncer colorrectal, enfermedades metabólicas, alergias y asma o enfermedades del sistema nervioso central. Un desequilibrio de la microbiota puede desencadenar un proceso patológico también por alteración del sistema inmunitario: metabolitos tóxicos que generen una respuesta inmunitaria exagerada o una inflamación mantenida. Las alteraciones de la microbiota pueden inducir efectos a largo plazo en la fisiología que pueden derivar en trastornos como la depresión, autismo o enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer, párkinson o esclerosis múltiple.

Una pérdida de diversidad de la microbiota respiratoria se ha relacionado con la gravedad de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) o algunos tipos de fibrosis pulmonar. En muchos casos todavía no sabemos si las alteraciones de la microbiota son la causa o el efecto de la enfermedad, pero cada vez hay más datos que relacionan ambos factores. Por ejemplo, la presencia de Streptococcus dentisani en la placa dental se ha relacionado con una buena salud bucodental; Fusobacterium nucleatum es frecuente en tejidos de cáncer colorrectal y puede ser un biomarcador de esta patología; y la reducción de Faecalibacterium praustnitzii en pacientes con enfermedad de Crohn se relaciona con una mejoría de la mucosa intestinal.

Además, aunque la relación entre microbiota y cáncer todavía se conoce poco, la microbiota puede amplificar o mitigar la carcinogénesis, y puede también ser responsable de la efectividad de algunos tratamientos y reducir o aumentar las complicaciones y efectos tóxicos de los mismos. Por ejemplo, se ha descrito un conjunto de microorganismos intestinales característico y específico de pacientes con cáncer de páncreas que puede servir como indicador o señal de esta patología.

Microbiota y COVID-19

La puerta de entrada del virus SARS-CoV-2 al interior de las células es el receptor ACE2. Esta proteína también está presente en la superficie de las células epiteliales intestinales, por lo que el intestino también es un órgano diana del virus. De hecho, uno de los síntomas de la infección por SARS-CoV-2 es la diarrea, el virus se excreta por las heces y puede transmitirse por la ruta de fecal-oral. Se ha comprobado además que los pacientes con covid-19, especialmente los que padecen una covid-19 persistente o duradera, presentan síntomas gastrointestinales, diarrea, dolor abdominal, pérdida de apetito, náuseas y vómitos, y una menor diversidad microbiana.

Se ha comprobado que la covid-19 presenta una mortalidad alta en personas mayores, inmunocomprometidas o con otros problemas de salud o patologías, como la diabetes. Se sabe que las personas con diabetes, por ejemplo, presentan también una menor diversidad microbiana intestinal. Por estas razones, es muy interesante conocer cómo puede influir la diversidad y composición de la microbiota intestinal en la gravedad de la covid-19.

Aunque no se conoce el mecanismo molecular concreto de cómo se podría relacionarse la microbiota intestinal con la gravedad de la infección por SARS-CoV-2, existen algunas hipótesis. El genoma del virus se detecta en heces en más del 85 % de los pacientes infectados, incluso más de 30 días después del comienzo de la infección. Se ha demostrado además que existe multiplicación viral en la mucosa del intestino delgado. Aunque no se ha encontrado daño tisular, el virus puede causar un daño indirecto. La unión del virus al receptor ACE2 intestinal puede generar una respuesta de aumento de la inflamación por estimulación de citoquinas proinflamatorias y desregulación del sistema inmunitario. Esto podría alterar la viabilidad de los enterocitos, generar una disfunción en la barrera intestinal e influir en la ecología de la microbiota. Todo esto puede generar dolor, aumento de la permeabilidad intestinal y diarrea.

En pacientes con covid-19 se ha observado, por ejemplo, una disminución de la diversidad bacteriana intestinal: disminuyen algunos grupos y géneros beneficiosos como Bacteroides, Roseburia, Faecalibacterium prausnitzii, Eubacterium rectale, Bifidobacterium, Ruminococcus, Lachnospiricaea, mientras que aumentan otros como Streptococcus, Rothia, Veillonella, Clostridium hathawavy, Actinomyces viscosus, Bacteroides nordii y otros patógenos oportunistas que se sabe que causan infecciones bacterianas en el hospedador. Estos cambios pueden persistir incluso más de 30 días después de haber eliminado totalmente el virus. Estos resultados no significan que los cambios en la microbiota sean la causa de una covid-19 más grave, pero sí pueden contribuir a un mejor o peor pronóstico, o a explicar una diferente susceptibilidad individual según la persona. Por ejemplo, una condición preexistente de disbiosis intestinal podría explicar por qué respondemos de forma distinta a la enfermedad.

Manipular la microbiota

Estamos viendo cómo la microbiota puede influir en muchos aspectos de nuestra biología y nuestra salud. Por eso, existen distintas estrategias para intervenir en la estructura y función de la microbiota para mantener la salud, prevenir enfermedades o incluso mejorar los pronósticos. Este es el objetivo de los probióticos (suplementos alimenticios que contienen cepas de bacterias y levaduras vivas), prebióticos (nutrientes no digeribles que estimulan el crecimiento y actividad de nuestras propias bacterias), o incluso el trasplante de microbiota (trasplante de materia fecal, TMF) aprobado por la FDA desde 2013. Sin embargo, manipular la microbiota o restaurarla en caso de alguna enfermedad es mucho más complicado de lo que podríamos imaginar. La razón es que la microbiota es un complejo consorcio de millones de interacciones entre los propios microbios y las células del huésped. De momento, el único tratamiento que parece efectivo es el trasplante fecal para la infección recurrente por Clostridioides difficile.

En el caso de los probióticos y prebióticos, se ha sugerido que su efecto beneficioso podría estar relacionado con la modulación de la respuesta inmunitaria y la inflamación, la normalización de la microbiota original, el bloqueo de la colonización por patógenos oportunistas, la estabilización de la barrera epitelial, la promoción de secreción de moco o la elevación de los niveles de butirato. Por eso, se han publicado cantidad de trabajos que los relacionan con un efecto preventivo o terapéutico de problemas de salud muy variados: desde diarreas por consumo de antibióticos, síndrome de colón irritable, enterocolitis neonatal, infecciones por Helicobacter pylori, infecciones respiratorias, dermatitis atópica, hasta riesgo cardiovascular, depresión o ansiedad.

Sin embargo, existen un número similar de estudios que ponen en duda su efecto beneficioso, por lo que, de momento, ninguno de estos tratamientos se pueden considerar válidos para curar o prevenir enfermedades, desde un punto de vista clínico. El problema radica en la enorme variabilidad y heterogeneidad de los estudios publicados: no existe consenso en los protocolos y formulaciones y faltan ensayos clínicos objetivos, bien diseñados y multicentro. Además, el efecto de los probióticos depende del tipo de bacteria o levadura que se emplee, no solo del género y especie, sino probablemente del tipo de cepa, y de la combinación entre ellas. Por otra parte, se ha comprobado que la colonización y permanencia de un probiótico depende no solo del tipo de cepa que se ensaye, sino también de la variabilidad individual y de hecho se ha demostrado que hay personas más o menos permisivas o resistentes a la colonización. En el futuro, los probióticos y prebióticos personalizados permitirán su aplicación terapéutica.

El futuro: la traslación a la aplicación clínica

Uno de los grandes problemas es que la composición de la microbiota cambia no solo entre individuos distintos sino incluso a lo largo del tiempo en un mismo individuo. Esta fluidez en la relación hospedador-microbio tiene una consecuencia importante: la medicina de precisión basada en el genoma necesita ajustarse a la interacción con el microbioma. En un futuro próximo, el análisis del microbioma humano se incorporará a los protocolos de medicina personalizada de precisión. Una medicina a la carta que propondrá un tratamiento personalizado teniendo en cuenta los millones de datos no solo del genoma, del metabolismo y del sistema inmunitario del paciente, sino también del microbioma: estudiará la composición de la microbiota y su función, identificará microorganismos oportunistas potencialmente patógenos, posibles deficiencias y cómo los microbios pueden afectar al tratamiento. Con todos esos datos, podrá estudiar la susceptibilidad genética a padecer una enfermedad, podrá predecir la respuesta a un tratamiento y posibles reacciones adversas, incluso recomendar un cóctel de microbios concreto, una nutrición o probióticos personalizados o un autotransplante de microbiota intestinal, por ejemplo.

Para ello, necesitamos conocer mejor la composición e interacciones de nuestra microbiota, descubrir los mecanismos bioquímicos y moleculares que relacionan la microbiota con la enfermedad, y desarrollar tratamientos personalizados de modulación o modificación de la microbiota. El objetivo es desarrollar medidas preventivas, diagnósticas y terapéuticas basadas en la microbiota.

El microbioma no es que influya en nuestra biología, es que es constitutivo del metaorganismo que somos. Somos más que simples humanos. No somos individuos, sino entidades discretas con un sinfín de interacciones siempre cambiantes con nuestros microbios.