En medio de los múltiples misterios que aún rodean al universo, hay uno que ha mantenido en vilo a los astrónomos durante años: la llamada "tensión de Hubble". Esta discrepancia entre diferentes maneras de medir la velocidad de expansión del universo ha puesto en duda algunas de las bases más aceptadas de la cosmología moderna. No se trata de una diferencia menor: es un desacuerdo lo bastante significativo como para sugerir que algo importante se nos está escapando.

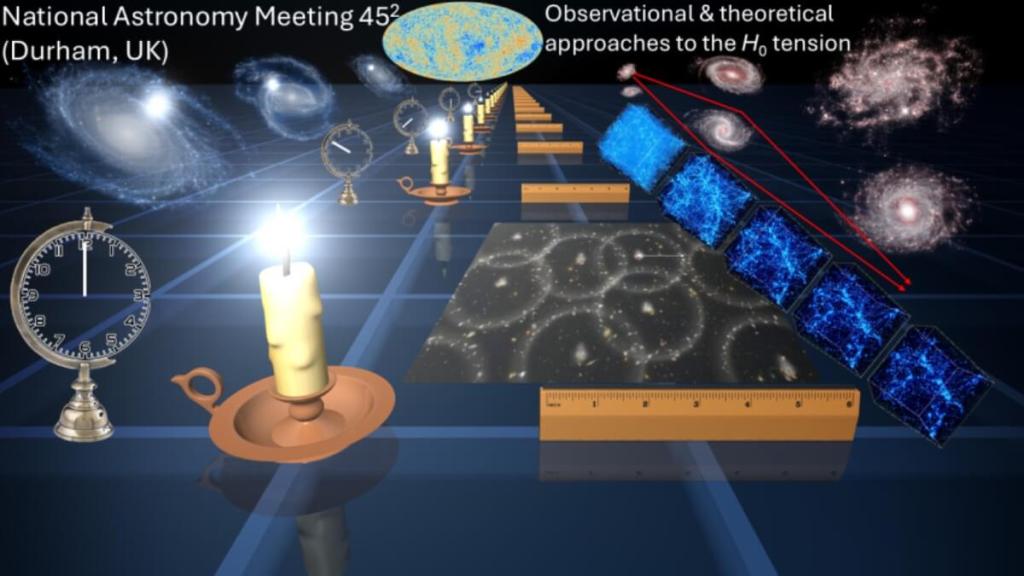

Un nuevo trabajo presentado en julio de 2025 en el National Astronomy Meeting de la Royal Astronomical Society propone una idea tan audaz como provocadora: la Tierra podría estar en el centro de un vacío cósmico enorme, una región del universo con menos materia de la habitual. Esta hipótesis, respaldada por datos de las llamadas oscilaciones acústicas de bariones —los ecos del Big Bang—, ofrece una posible solución a la tensión de Hubble. El investigador Indranil Banik, de la Universidad de Portsmouth, defendió que esta gigantesca “burbuja” podría alterar nuestra percepción del ritmo de expansión cósmica.

Un desacuerdo que sacude la cosmología

La llamada tensión de Hubble no es simplemente una diferencia entre cifras: es una grieta en el modelo cosmológico actual. El problema surge al comparar dos formas de medir la expansión del universo. Por un lado, observaciones del fondo cósmico de microondas —el “eco térmico” del Big Bang— indican una velocidad de expansión. Por otro, las mediciones basadas en objetos cercanos, como supernovas y galaxias, dan un valor más alto.

La diferencia ronda el 10%, un margen demasiado grande para atribuirlo a errores de medición. Según el resumen del NAM 2025, esta tensión “sugiere que el desplazamiento al rojo aumenta aproximadamente un 10% más rápido con la distancia de lo que predice el modelo ΛCDM calibrado con los parámetros del CMB”. La gravedad del asunto ha provocado un debate profundo entre físicos y astrónomos.

Algunos investigadores han planteado posibles errores sistemáticos o factores no considerados. Otros, como el equipo de Banik, proponen repensar la estructura del universo local, considerando la posibilidad de que vivamos en una región con propiedades distintas al promedio universal. Eso es precisamente lo que plantea la "teoría" del vacío.

¿Una Tierra en medio de un vacío cósmico?

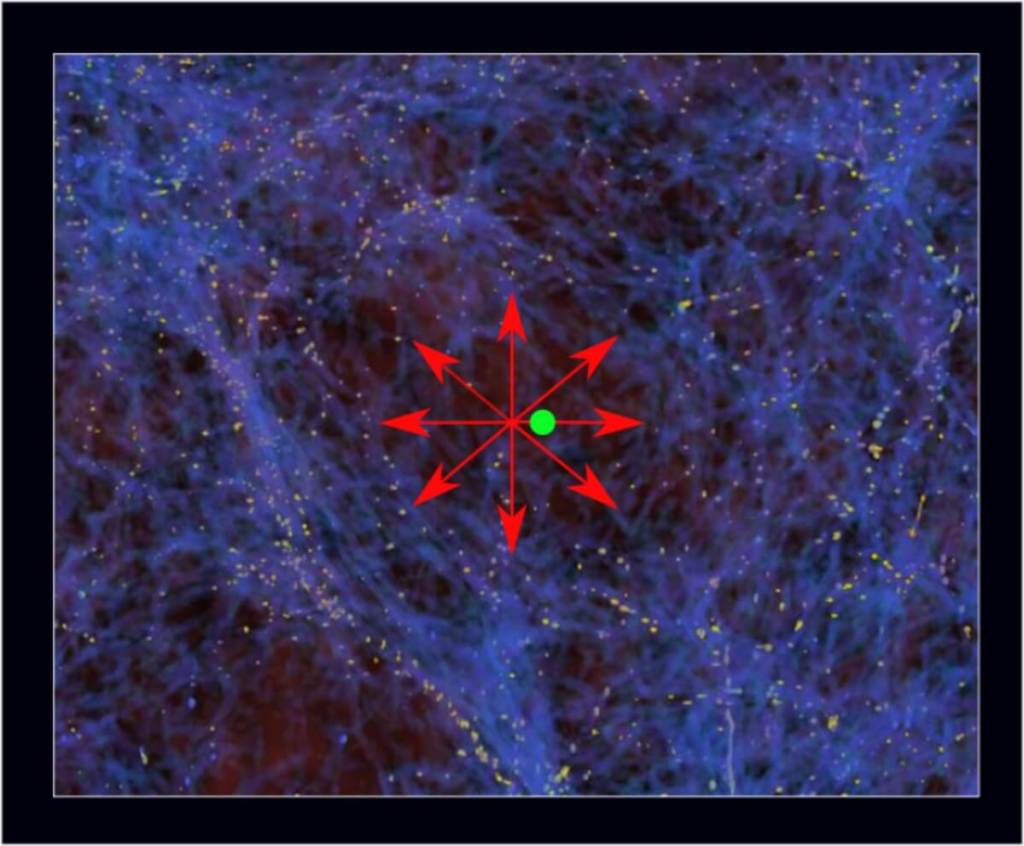

Según esta hipótesis, la Tierra y la Vía Láctea estarían cerca del centro de una región enorme y menos densa que el resto del universo. Este vacío tendría un radio de aproximadamente mil millones de años luz, y su densidad sería un 20% inferior a la media cósmica. Si esta idea es correcta, las consecuencias serían notables.

“Una posible solución a esta inconsistencia es que nuestra galaxia esté cerca del centro de un gran vacío local”, explicó Banik durante su intervención. La gravedad del entorno haría que la materia se moviera hacia las regiones más densas fuera del vacío, lo que acentuaría el efecto de expansión cuando se observa desde dentro. “Como el vacío se está vaciando, la velocidad de los objetos alejándose de nosotros sería mayor de lo que sería si el vacío no estuviera ahí”, afirmó.

Este fenómeno haría que el universo pareciera expandirse más rápidamente en nuestra región, sin necesidad de modificar la física fundamental. Es decir, la aceleración aparente sería solo eso: una apariencia producida por nuestra ubicación privilegiada dentro del vacío.

Los ecos del Big Bang como prueba

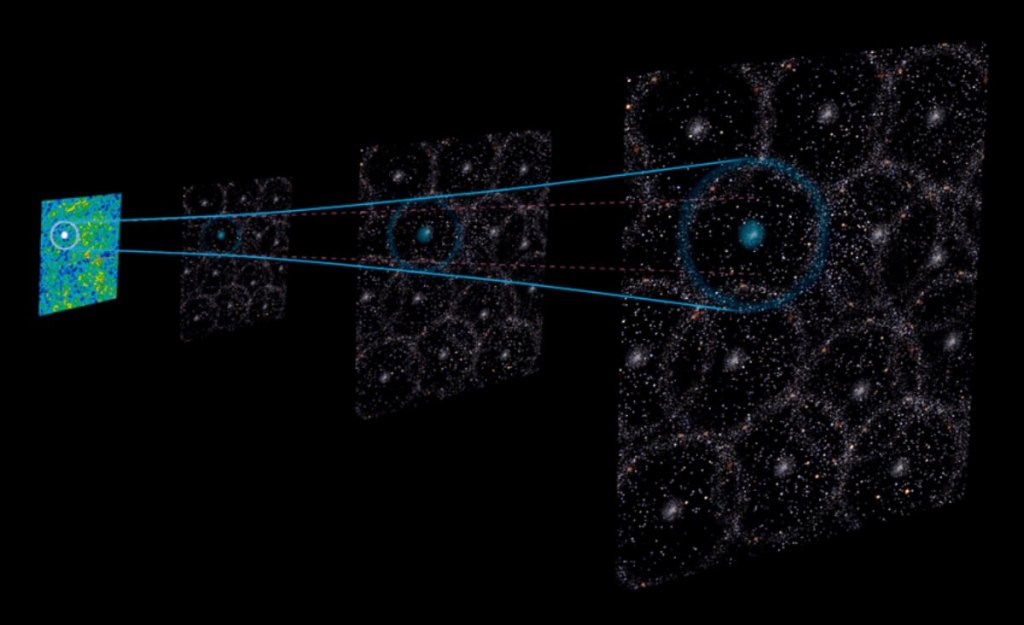

La hipótesis del vacío no es nueva, pero hasta ahora no contaba con una base observacional sólida. Lo que cambia con el nuevo estudio es que los datos de las oscilaciones acústicas de bariones (BAO, por sus siglas en inglés) —patrones formados por ondas de presión en el plasma primitivo del universo— ofrecen un respaldo a esta idea. Estas oscilaciones actúan como una especie de “regla cósmica” que permite medir la expansión del universo a lo largo del tiempo.

“Estas ondas sonoras viajaron solo un corto tiempo antes de quedar congeladas una vez que el universo se enfrió lo suficiente como para que se formaran átomos neutros”, señaló Banik. Gracias a su patrón, se puede establecer cómo se ha comportado la expansión en distintas épocas. En presencia de un vacío, esta regla se ve alterada, ya que la expansión local parece más rápida debido al movimiento peculiar inducido por la estructura circundante.

La evidencia es contundente: “Al considerar todas las mediciones disponibles de BAO en los últimos 20 años, mostramos que un modelo con vacío es unas cien millones de veces más probable que uno sin vacío”, concluyó el equipo. Esta afirmación no resuelve el debate, pero sitúa la hipótesis del vacío en el centro de la discusión científica actual.

¿Qué son las oscilaciones acústicas de bariones?

Antes de que se formaran las galaxias, el universo estaba lleno de un plasma muy denso y caliente, compuesto por fotones (luz), electrones y bariones (partículas como protones y neutrones). En ese estado, los fotones chocaban constantemente con los electrones, y estos, a su vez, estaban ligados gravitacionalmente a los bariones. Todo ese plasma se comportaba como un fluido, y las pequeñas fluctuaciones de densidad en ese fluido generaban ondas de presión, similares a las ondas de sonido en el aire.

Esas ondas se propagaban en el plasma primordial como lo haría el sonido en un líquido. Por eso se las llama “oscilaciones acústicas”: no porque produjeran un sonido real que se pudiera oír, sino porque eran ondas de compresión y rarefacción en un medio material, tal como ocurre con el sonido.Los bariones, como los protones y neutrones, eran empujados hacia afuera por esas ondas de presión. Cuando el universo se enfrió lo suficiente —unos 380.000 años después del Big Bang— los fotones se desacoplaron de la materia (lo que se conoce como desacoplamiento), y esas oscilaciones quedaron “congeladas” en el patrón de distribución de materia.

Con el tiempo, esa estructura sirvió de semilla para la formación de galaxias, y hoy en día podemos detectar su rastro en cómo están distribuidas las galaxias en grandes escalas. Esos patrones son lo que llamamos oscilaciones acústicas de bariones (BAO).

¿Por qué resulta tan polémica?

A pesar de lo prometedor de esta hipótesis, la idea de un vacío de estas proporciones choca con el modelo cosmológico estándar, que asume que, en escalas lo bastante grandes, el universo es homogéneo. Es decir, que no hay zonas significativamente más vacías o más densas que otras. Aceptar la existencia de una estructura tan vasta y poco densa implicaría revisar principios fundamentales de la cosmología actual.

Además, el modelo también tiene implicaciones incómodas: si la Tierra está cerca del centro de este vacío, ¿no estamos cayendo en una especie de "privilegio cósmico"? Los científicos llevan décadas defendiendo el principio cosmológico, que afirma que no ocupamos un lugar especial en el universo. Esta idea choca con la posibilidad de estar justo en el centro de una anomalía.

Sin embargo, hay datos que apoyan parcialmente esta visión. Al contar las galaxias del entorno cercano, los astrónomos han observado que la densidad galáctica local es inferior a la de regiones vecinas. Este patrón sugiere una estructura vacía en nuestro entorno. Si bien no es una prueba definitiva, sí añade un argumento observacional a favor del modelo de vacío.

Referencias

- Indranil Banik, “Theoretical and observational approaches to the Hubble tension”, Royal Astronomical Society, National Astronomy Meeting 2025, Durham University. https://conference.astro.dur.ac.uk/event/7/sessions/90/.