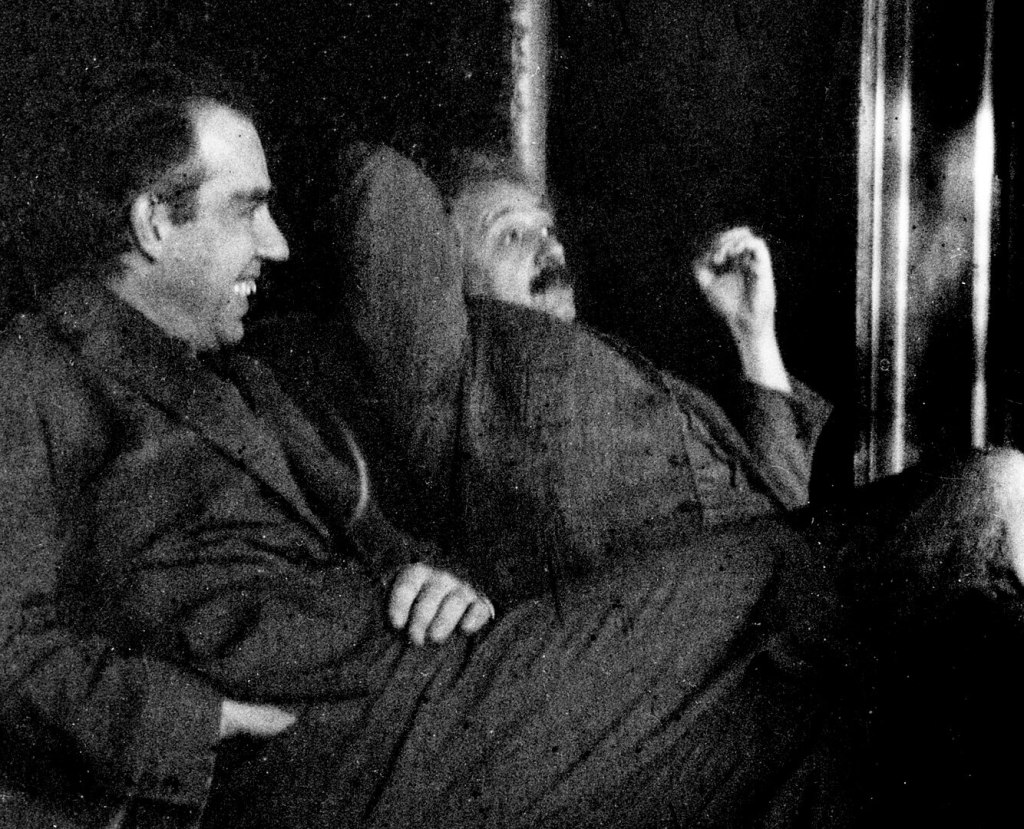

En 1998 Michael Frayn, el maravilloso dramaturgo británico, con sólida formación en historia y filosofía de la ciencia por la Universidad de Cambridge, publicó una breve obra dramática sugerentemente titulada Copenhague. En ella, Frayn recrea, de una forma ficticia y un tanto dramática, los eventos acaecidos durante una reunión que tuvo lugar en 1941, en las afueras de Copenhague, en la casa de Niels Bohr, el afamado físico danés, reconocido padre de la física atómica y creador del principio de complementariedad. Dinamarca estaba entonces bajo ocupación del régimen nazi y a esa casa acudió de incógnito el físico alemán Werner Heisenberg, quien fuera alumno aventajado de Bohr y, en 1941, ya flamante y principal cabeza visible del esfuerzo bélico alemán (y, por ende, responsable del posible desarrollo de una bomba nuclear). Lo que ocurrió durante esa reunión no se conoce con ninguna certeza, puesto que ni Bohr ni Heisenberg dejaron nunca descripción oral o escrita de la misma. Sobre el misterio de esas conversaciones que pudieran haber tenido lugar se levanta la escena dramática de Frayn.

Copenhague fue un grandísimo éxito dramático y es una obra que todavía hoy, a menudo, se recrea sobre los escenarios de medio mundo (en España, repetidas veces en los últimos años). Sin embargo, pocos de sus espectadores conocen que detrás del nombre de la ciudad danesa se esconde toda una visión del mundo, de los límites del conocimiento humano y de la física atómica, la denominada interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica. Se trata de la manera más habitual de comprender los fenómenos cuánticos y los principios que estos sugieren entre los físicos, desde la creación de la mecánica cuántica, en sus dos modalidades originales, la llamada mecánica matricial que formulase Heisenberg en 1925, y la formulación algunos meses más tarde de lo que se conoce como mecánica de ondas por el austriaco Erwin Schrödinger. Desde entonces, la denominada ecuación de Schrödinger se considera la ley dinámica fundamental que describe la evolución de sistemas atómicos a nivel microscópico.

La ecuación de Schrödinger actúa sobre las llamadas funciones de onda de los sistemas cuánticos y describe una dinámica lineal y determinista. Podríamos decir que una función de onda de una partícula libre varía de manera predecible y determinista, y precisamente esta era una de las grandes atracciones de la formulación en términos de mecánica ondulatoria para aquellos físicos más comprometidos con una visión clásica de la naturaleza de los objetos cuánticos (el mismo Schrödinger, pero también, como es conocido, Albert Einstein quien siempre tuvo una visión crítica de la teoría cuántica).

La gran genialidad de Bohr y Heisenberg fue comprender que la función de onda no es una propiedad observable del sistema que describe. Al contrario, sirve exclusivamente para calcular las probabilidades de los distintos valores que pueden tomar en distintos momentos las propiedades físicas del sistema (como, en el caso de una partícula cuántica, su posición, velocidad, momento, etc.). En lo que se conoce como la regla de Born, es el módulo al cuadrado de la amplitud de la función de onda el que se corresponde con las probabilidades de obtener ciertos valores físicos en mediciones de las distintas propiedades del sistema, desde la posición al espín de la partícula. (La regla de Born se denomina así por su creador, el físico alemán Max Born quien fue expulsado de Alemania por el régimen nazi, como tantos otros grandes científicos judíos en los años 30, y quien posteriormente se afincó como catedrático en Edimburgo, a partir de 1936).

Diferentes interpretaciones de la mecánica cuántica

Este breve recorrido histórico por la formulación original de la mecánica cuántica deja ya patente algunos de los elementos que caracterizan a la denominada interpretación de Copenhague, que se asienta en torno al instituto que dirige Niels Bohr en los años posteriores a la fundación de la mecánica cuántica, en 1925-26, y se expande como la interpretación ortodoxa de toda la comunidad científica internacional a partir de ese momento, hasta alcanzar una situación de férrea dominación durante los años posteriores a la II Guerra Mundial. El reconocido historiador James T. Cushing, en su magnífico libro Mecánica cuántica: contingencia histórica y la hegemonía de Copenhague, relata hasta qué punto cualquier cuestionamiento de la ortodoxia durante esas décadas se trataba como una especie de herejía, que condenaba a sus promotores al ostracismo. El caso del físico norteamericano David Bohm, quien en 1951 propuso una interpretación diferente y enfrentada a la de Copenhague y tuvo como resultado una trayectoria académica peripatética, es quizás paradigmático. Hoy en día, por el contrario, existen multitud de interpretaciones de la mecánica cuántica, que incluyen, además de la de Copenhague y la denominada Bohmiana, también la de los «muchos mundos», la del «estado de difusión cuántica», la de las «historias decoherentes» y un largo etcétera. Todas y cada una de ellas son una manera de interpretar qué es exactamente lo que nos dice la mecánica cuántica y cuál es la mejor manera de entenderla.

El indeterminismo

Los elementos principales de la interpretación de Copenhague incluyen fundamentalmente los siguientes tres compromisos: I) el indeterminismo, II) la dualidad onda-corpúsculo, y III) la indispensabilidad de los conceptos clásicos. Así como el primer compromiso con el indeterminismo es parte del «clima cultural» en el que se forman los científicos de habla alemana en los primeros años del siglo xx, los otros dos fueron expresamente postulados por el mismo Niels Bohr. Este los introdujo en 1928, en la forma del llamado principio de complementariedad, que constituye el corazón de la interpretación de Copenhague, en una notable publicación en la revista Nature titulada «El postulado cuántico y el reciente desarrollo de la teoría atómica». Por tanto, el primero de los compromisos de la interpretación de Copenhague no es exactamente propio, sino que lo comparte con muchas otras disciplinas y visiones de la naturaleza de la revolucionaria y rompedora época de fin-de-siècle. La idea de que las leyes de la naturaleza no son deterministas conlleva rechazar la tesis de que todas las causas determinan completamente sus efectos. La expresión más potente de la concepción determinista de las leyes la dio Pierre Simon Laplace, el venerado matemático francés que (en su célebre obra de 1799 titulada Tratado de mecánica celeste) formuló de la forma más precisa los principios de la mecánica clásica. Según Laplace, un ser omnisciente que pudiera llegar a conocer la posición y velocidad precisa de cada partícula del universo podría utilizar las leyes deterministas newtonianas clásicas para predecir con precisión cualquier configuración futura del universo.

Por contra, una teoría científica indeterminista prescribe varios efectos diferentes para cada causa, en la que cada uno de esos efectos ocurre solo en una proporción de los casos en los que actúan sus causas, y esa proporción de cada efecto define de manera efectiva su probabilidad. En otras palabras, las causas indeterministas solo generan sus efectos con una cierta probabilidad, menor que 1, mientras que las causas deterministas determinan tales efectos con probabilidad 1, o sea, con certeza. También se puede decir que una teoría científica es indeterminista cuando prescribe distintas formas alternativas en las que puede evolucionar la historia del universo, a partir de cualquiera de sus estadios temporales. La ley determinista de Newton, según Laplace, solo prescribe una evolución completa del universo, a partir de cualquiera de sus estadios temporales. La gran crisis del determinismo a finales del siglo xx, que se produce en multitud de campos y disciplinas al mismo tiempo, abre paso a las concepciones indeterministas de ley, causa y teoría, más comunes durante el siglo xx, y que incluyen, de manera prominente, a la mecánica cuántica, siempre según la interpretación ortodoxa de Copenhague. La regla de Born que hemos visto que se utiliza para calcular la probabilidad de las propiedades de los sistemas cuánticos es una expresión perfecta de este indeterminismo.

La dualidad onda-corpúsculo

El segundo principio que da cuerpo a la interpretación de Copenhague es la llamada dualidad onda-corpúsculo, según la cual un sistema cuántico exhibe contradictoriamente las propiedades clásicas de una onda clásica y de una partícula newtoniana clásica. La mejor ilustración de este dualismo «complementario» es el llamado «experimento de las dos rendijas». En este experimento una partícula cuántica sale de una fuente emisora, cruza una pantalla con dos rendijas microscópicas (que un operador de laboratorio puede cerrar o abrir a voluntad), y finalmente se estrella en una pantalla emulsora, que registra un destello puntual en el lugar preciso de su detección. Cuando solo una de las rendijas está abierta, la partícula se comporta en todo momento como una partícula con una trayectoria líneal desde la fuente hasta la pantalla emulsora donde se detecta como un punto luminoso compacto perfectamente localizado. Sin embargo, cuando ambas rendijas están abiertas, el sistema cuántico exhibe más bien el comportamiento de una onda, detectándose el habitual patrón de interferencia correspondiente a una onda energética que haya interferido consigo misma en las dos rendijas. A esta combinación de comportamientos contradictorios desde una perspectiva clásica, Bohr la denominó complementariedad.

La indispensabilidad de los conceptos clásicos

El tercer postulado de la interpretación de Copenhague establece la indispensabilidad del lenguaje clásico. No tenemos otro lenguaje con el que describir los fenómenos que el de la física clásica, argumentó Bohr, y, desde ese punto de vista, el sistema se comporta en ciertas ocasiones como una partícula y en otras como una onda. Con esa contradicción tenemos que resignarnos a convivir, pues la naturaleza en sí del sistema cuántico no es algo que nosotros podamos describir, supera nuestras posibilidades cognitivas. Acerca de esa realidad en sí misma, el espíritu positivista de Copenhague recomienda considerable escepticismo. Así, el famoso principio de incertidumbre de Heisenberg es la perfecta descripción formal, según la interpretación de Copenhague, de nuestros inevitables límites cognitivos, nuestra inextricable condición humana.