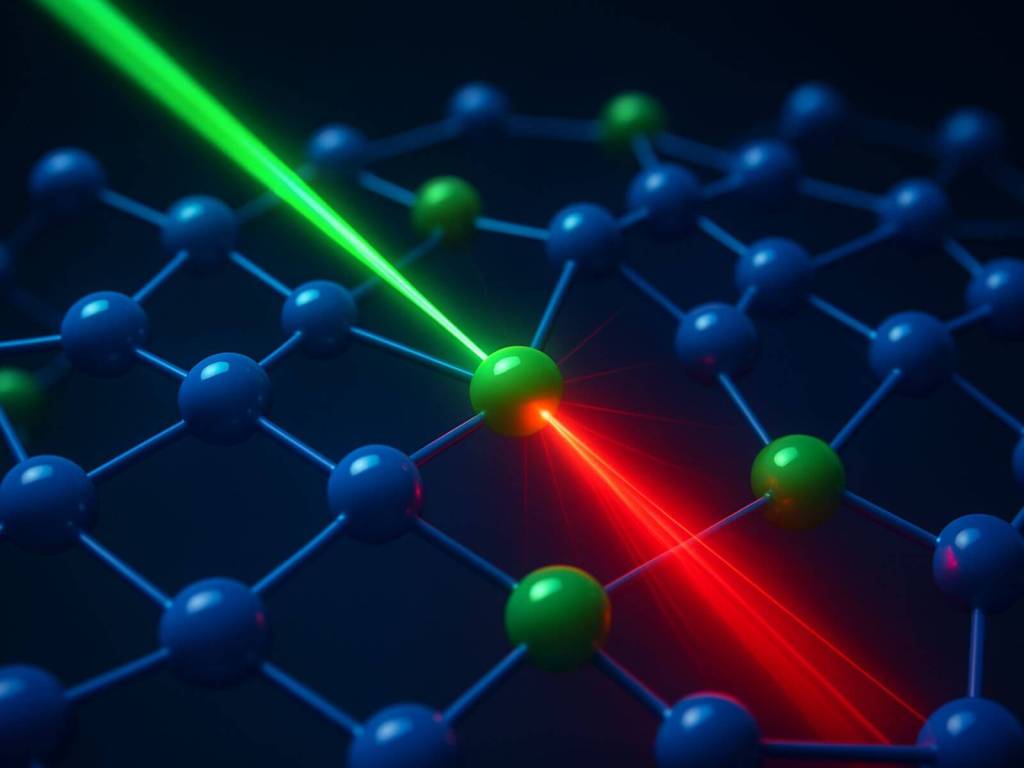

En el siglo XXI, las tecnologías cuánticas y fotónicas se perfilan como protagonistas de una revolución capaz de transformar la computación y las comunicaciones. El funcionamiento base de estas tecnologías son los estados cuánticos que se activan en los materiales al absorber pulsos de luz. Los estados cuánticos los define la distribución de los electrones en los materiales y es una propiedad intrínseca de cada material (Figura 1).

Lo más fascinante no es que estos estados cuánticos describan el comportamiento fundamental de la materia, sino que los científicos han aprendido a aprovecharlos para impulsar nuevas tecnologías. Por ejemplo, la energía almacenada en estos estados cuánticos permite procesar información resolviendo cálculos que un ordenador clásico tardaría miles de años en completar, en cuestión de minutos. Esto ocurre porque la energía de la luz absorbida por el material permite a los electrones entrelazarse y trabajar de forma conjunta. Además, los estados cuánticos pueden actuar como si fueran dispositivos de memoria atómica almacenando información directamente en los átomos.

La mayor limitación encontrada hasta ahora para el desarrollo de estas tecnologías cuánticas es que los materiales utilizados —como el silicio o el grafeno— suelen generar múltiples estados cuánticos simultáneamente. Esto hace que el material no responda de forma unilateral perdiendo eficiencia en los procesos. Superar este reto exige diseñar nuevos materiales capaces de dirigir con exactitud cómo responden los átomos al absorber la luz.

La fotosíntesis, naturaleza como fuente de inspiración

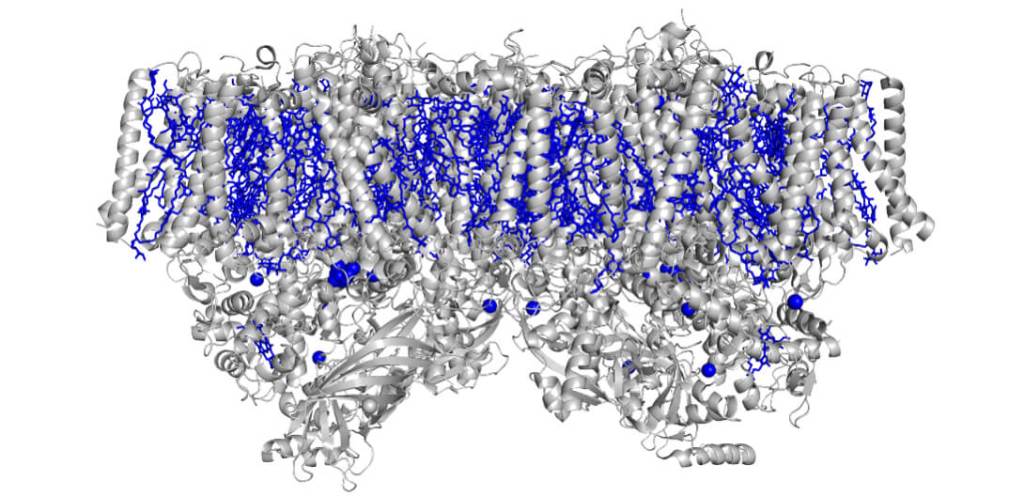

Una solución prometedora para los problemas encontrados en las tecnologías cuánticas puede encontrarse en la naturaleza. En concreto en la fotosíntesis natural. La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas transforman la luz en energía vital. Estudios recientes han mostrado que la naturaleza emplea mecanismos cuánticos que permiten que esta conversión ocurra con pérdidas mínimas de energía. El secreto está en la maquinaria que utiliza la naturaleza: los fotosistemas (Figura 2). Estos están formados por proteínas y cromóforos que actúan en sinergia. Las proteínas funcionan como estructuras de soporte, organizando el sistema, mientras que los cromóforos son moléculas capaces de absorber y canalizar la luz. Las investigaciones indican que la interacción estrecha entre los aminoácidos que componen las proteínas, y los cromóforos es la clave para generar estados cuánticos específicos. Estas interacciones determinan cómo los cromóforos disipan la energía absorbida de la luz, lo que a su vez permite manipular la evolución de los estados cuánticos generados en el sistema.

En un principio, modificando los aminoácidos de las proteínas podríamos manipular la respuesta cuántica de los fotosistemas. Sin embargo, la enorme complejidad de estos fotosistemas naturales y la especificidad de su función dificultan su adaptación a aplicaciones tecnológicas. Por eso, la gran pregunta que hoy guía a muchos investigadores es: ¿podemos inspirarnos en los principios de la fotosíntesis para diseñar nuevos materiales fotónicos que superen las limitaciones de las tecnologías actuales?

Los biohíbridos, el puente entre la naturaleza y la tecnología

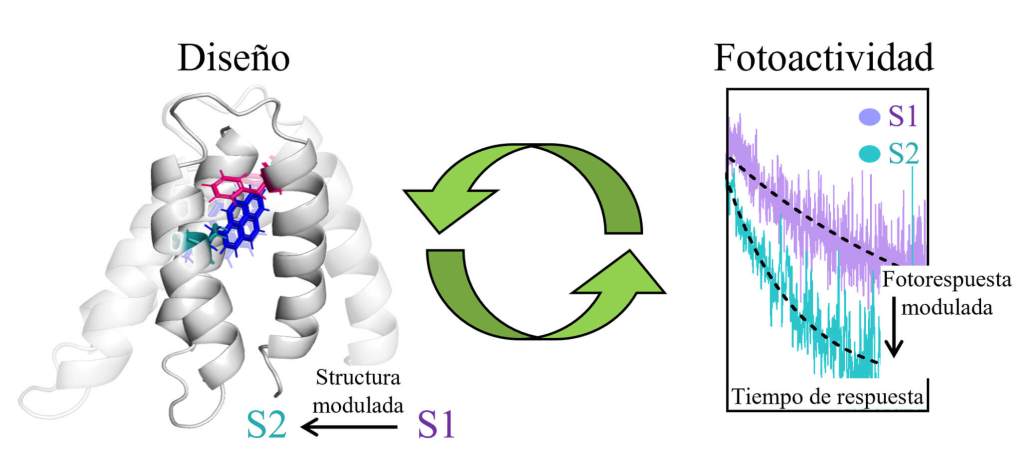

La posible unión de la fotosíntesis y las tecnologías cuánticas está en los avances que se han hecho en las últimas décadas en el área de la biología molecular. Estos avances nos han permitido generar en el laboratorio proteínas con estructuras que no existen en la naturaleza. Este logro ha sido reconocido con el Premio Nobel 2024. El siguiente paso es integrar estas proteínas naturales con cromóforos para crear fotosistemas funcionales diseñados que llamamos biohíbridos. Estos biohíbridos son sistemas que integran los mismos elementos que los fotosistemas naturales pero usando proteínas con estructuras mucho más sencillas y un número limitado de cromómoros, en comparación con los cientos que tienen los fotosistemas naturales (Figura 3). Hoy en día tenemos las herramientas necesarias para integrar los cromóforos en posiciones concretas de la proteína. Esto nos permite imitar el orden estructural observado en los fotosistemas naturales. El desafío está ahora en controlar con exactitud las interacciones entre las proteínas y cromóforos. Superar estos obstáculos será clave para que los biohíbridos puedan convertirse en componentes de futuros dispositivos fotónicos y tecnologías cuánticas inspiradas en la naturaleza.

Cómo enfrentan el reto del diseño de biohíbridos los científicos

El grupo BioEngineered Nanophotonics [1] del Instituto IMDEA Nanociencia en Madrid ha desarrollado una nueva metodología que permite controlar con precisión cómo interactúan las proteínas y los cromóforos. Para lograrlo, utilizan proteínas simplificadas, en las que solo unos pocos aminoácidos participan en la interacción con los cromóforos. De este modo, los biohíbridos resultantes son mucho más fáciles de diseñar y estudiar. Gracias a ello, los científicos pueden definir exactamente la red de interacciones entre proteínas y cromóforos y explorar cómo distintos cambios influyen en la forma en que estos materiales responden a la luz.

Usando esta estrategia, los investigadores han demostrado en un trabajo publicado recientemente que el flujo de la luz absorbida por los biohíbridos depende directamente de la estructura de las proteínas diseñadas (Figure 4) [2]. En particular, cuando la estructura del biohíbrido es cerrada y el cromóforo tiene un contacto estrecho con su entorno proteico, la energía se disipa más rápidamente a su entorno que cuando la estructura es abierta. Una disipación más lenta favorece la estabilidad de los estados cuánticos en los biohíbridos. Este descubrimiento es tan solo un primer paso en el control de los estados cuánticos generados en los biohíbridos. El siguiente paso del equipo es aún más ambicioso: construir redes de biohíbridos que trabajen de manera colectiva, un fenómeno nunca antes explorado con un enorme potencial para nuevas tecnologías.

Estos avances, junto con los de otros grupos de investigación en todo el mundo, están abriendo la puerta a biohíbridos con funcionalidades completamente nuevas. Inspirándose en los sistemas naturales y, al mismo tiempo, optimizándolos mediante un diseño controlado, los científicos podrían crear biohíbridos capaces de transferir la energía sin pérdidas, generar estados cuánticos estables y responder de manera precisa a estímulos lumínicos. Características como estas son imposibles de lograr con los materiales actuales.

Sin ciencia no hay futuro

La ciencia fundamental que hacemos en los laboratorios nos permite descubrir los mecanismos de la naturaleza simplemente por el placer de aprender, sin saber de antemano a dónde nos llevará el conocimiento. Sin embargo, la historia de la ciencia muestra que las grandes revoluciones nacen de la curiosidad por entender la naturaleza. Así como el estudio del electromagnetismo dio lugar a la tecnología que sostiene nuestra vida digital, o el descubrimiento del ADN abrió la puerta a la medicina personalizada, hoy los biohíbridos apuntan hacia un nuevo horizonte lleno de posibilidades en las tecnologías cuánticas.

La conclusión es clara: sembrar hoy en investigación básica es cultivar las innovaciones que mañana podrían transformar nuestro mundo.

Referencias

- www.sarahmejias.com

- ChemRxiF. Echavarría C, Kocsi D, Abdellah M, Glover S, H Mejias S. The relevance of amino acid-chromophore interactions in protein conformational changes and their impact on chromophore relaxation dynamics. ChemRxiv. 2025; doi:10.26434/chemrxiv-2025-5krws

Sara Hernández Mejías

Doctora en biofísica. Investigadora IMDEA Nanociencia