Un día cualquiera, al mirar al cielo estrellado, surge inevitable la pregunta: ¿cómo es posible que exista vida en un universo que parece tan hostil? La ciencia ha buscado respuestas durante siglos, desde la química prebiótica hasta las hipótesis de panspermia. Sin embargo, un nuevo enfoque viene a sacudir el debate: las matemáticas.

Un estudio liderado por Robert G. Endres, del Imperial College de Londres, sostiene que la vida tal como la conocemos no debería haber aparecido de manera espontánea en la Tierra primitiva. El autor lo resume de forma clara: “el origen de la vida en la Tierra mediante la aparición espontánea de una protocélula antes de la evolución darwiniana sigue siendo una cuestión fundamental abierta en física y química”. Su propuesta no niega que la vida exista, sino que señala los formidables obstáculos matemáticos e informacionales que debieron superarse para que el primer organismo se formara.

El dilema del primer organismo

La biología moderna enseña que “todas las células provienen de células”, una idea planteada en el siglo XIX que describe el ciclo perpetuo de la vida. Pero la gran incógnita es cómo surgió esa primera célula, el punto cero de la biología. Endres plantea que, antes de que la evolución natural pudiera operar, debió aparecer una protocélula mínima con capacidad de replicarse.

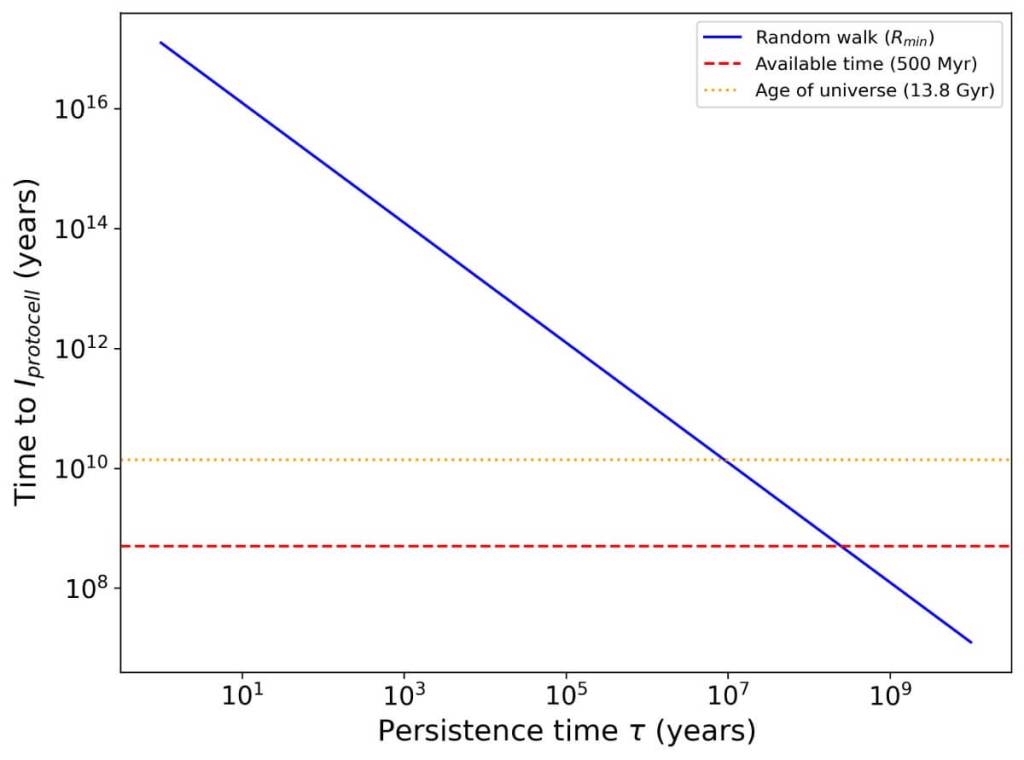

El problema es que la probabilidad de que ese conjunto complejo de información se organizara al azar es extremadamente baja. Según el trabajo, el tiempo disponible en la Tierra primitiva —unos 500 millones de años— habría sido un margen muy estrecho para que la química desordenada diera lugar a una estructura viable.

Este enfoque matemático aporta un aire de escepticismo a la idea de que la vida emergió “de forma natural” en estanques o respiraderos hidrotermales. Aunque los experimentos de Stanley Miller y Harold Urey demostraron que moléculas orgánicas simples podían formarse en condiciones prebióticas, el salto hacia un sistema con información organizada resulta mucho más difícil de explicar.

La entropía contra la organización

El estudio utiliza la teoría de la información y la complejidad algorítmica para medir lo improbable que era la transición de moléculas simples a un organismo con capacidad de replicarse. En palabras del autor, los resultados “destacan las formidables barreras entrópicas e informacionales para formar una protocélula viable en el intervalo disponible de la historia temprana de la Tierra”.

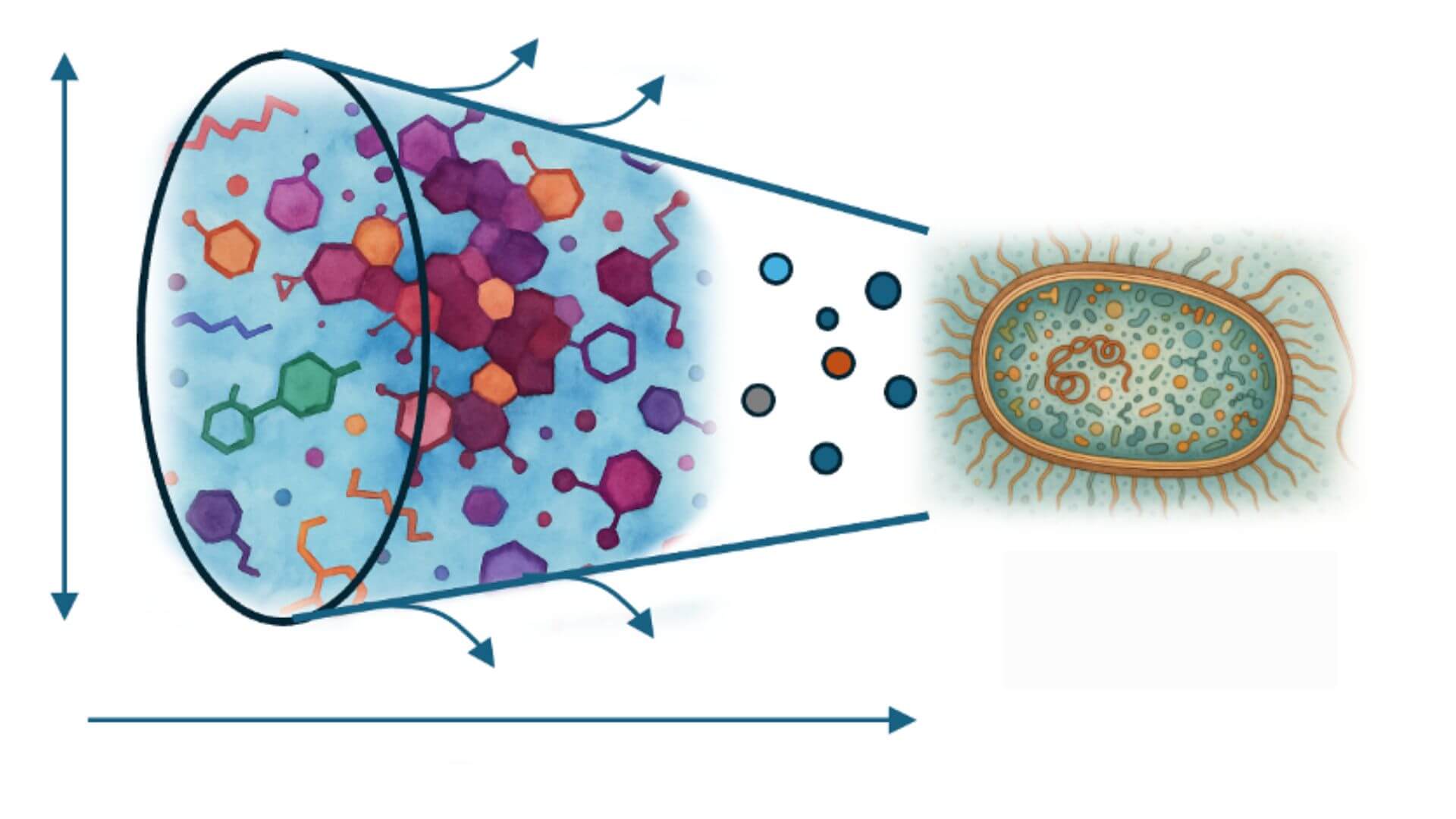

En términos sencillos, la entropía —la tendencia natural al desorden— juega en contra de la vida. La química prebiótica habría producido un “caldo” lleno de moléculas, pero la mayoría se degradaba rápidamente por radiación ultravioleta o inestabilidad química. Para que la vida surgiera, debieron existir mecanismos que estabilizaran y seleccionaran las combinaciones útiles antes de que se desintegraran.

Aquí surge la paradoja: aunque había un flujo inmenso de moléculas potencialmente útiles, la probabilidad de que se ensamblaran en una estructura organizada sin un “empujón” externo era ínfima.

El papel de la panspermia

El trabajo de Endres no se limita a señalar la dificultad. También explora alternativas, entre ellas la panspermia dirigida. Esta hipótesis, defendida en los años setenta por Francis Crick y Leslie Orgel, sugiere que una civilización extraterrestre avanzada pudo haber enviado microorganismos para “sembrar” mundos habitables como la Tierra.

Aunque el propio autor advierte que esta explicación es especulativa y poco compatible con el principio de parsimonia (Occam), la plantea como un escenario que no puede descartarse del todo. De hecho, reconoce que, si los cálculos muestran que la probabilidad de abiogénesis es casi nula, resulta legítimo considerar otros mecanismos.

En cualquier caso, Endres aclara que su objetivo no es probar que la vida vino del espacio, sino subrayar lo difícil que resulta explicar su origen solo con azar y química espontánea.

Un marco matemático para la vida

Una de las aportaciones más novedosas del trabajo es el uso de la teoría de la tasa-distorsión, un concepto de la información que mide cuánto error puede tolerarse en la transmisión de datos. Aplicado a la biología, esto permite calcular cuánto error podía soportar un protocélula incipiente antes de perder viabilidad.

El modelo muestra que, incluso con márgenes generosos, la tasa mínima de acumulación de información necesaria para que surgiera la vida es extraordinariamente difícil de alcanzar en condiciones aleatorias. Dicho de otro modo: sin un mecanismo que favoreciera ciertos procesos, la química prebiótica habría sido demasiado caótica para generar vida organizada.

Esta aproximación aporta una dimensión cuantitativa al debate, alejándose de la especulación puramente filosófica. Por primera vez, se ofrece un marco numérico que permite comparar la complejidad requerida con la información disponible en la Tierra primitiva.

Entre el azar y las leyes físicas ocultas

La investigación no niega la posibilidad de abiogénesis, pero concluye que algo falta en nuestro conocimiento. Tal vez existan principios físicos aún no descubiertos que favorecen la autoorganización de la materia hacia estructuras vivas. Erwin Schrödinger, en su famoso ensayo ¿Qué es la vida?, ya había planteado la necesidad de leyes desconocidas que expliquen cómo surge el orden en sistemas complejos.

Endres retoma esa idea y propone que la biología del origen de la vida podría necesitar una física distinta a la convencional, con reglas que expliquen cómo la información se acumula y se protege en ambientes hostiles.

Algunos investigadores apuntan a la existencia de redes autocatalíticas, sistemas químicos en los que las moléculas se favorecen mutuamente, creando una especie de efecto de cooperación que aumenta la probabilidad de organización. Este tipo de mecanismos podrían haber sido cruciales para salvar el abismo entre la química y la biología.

La paradoja de nuestra existencia

El impacto del estudio no reside en negar que la vida exista, sino en remarcar lo improbable que era su aparición. En palabras del propio Endres: “descubrir principios físicos para el surgimiento espontáneo de la vida sigue siendo un gran desafío para la física biológica”.

Esto lleva a una paradoja fascinante: si los números dicen que no deberíamos estar aquí, ¿cómo explicar nuestra existencia? Para algunos, la respuesta puede ser la selección cósmica: de todos los mundos posibles, la vida apareció precisamente en aquel en que podía hacerlo, aunque la probabilidad fuera minúscula.

Otros, en cambio, ven en estos resultados un incentivo para buscar vida en otros planetas. Si la abiogénesis es tan difícil, quizás no se repita fácilmente en el universo, lo que haría de la Tierra un caso excepcional.

Referencias

- Robert G. Endres. The unreasonable likelihood of being: origin of life, terraforming, and AI. arXiv, 25 de julio de 2025. DOI: 10.48550/arXiv.2507.18545