Los eclipses solares también pueden darse en otros planetas, siempre que sus lunas sean lo bastante grandes para cubrir el disco solar desde la perspectiva del planeta, y que orbiten en el mismo plano que el Sol. Un eclipse total de sol tiene lugar cuando un planeta, una de sus lunas y su sol están alineados en el mismo plano y la luna, que tiene que ser de buen tamaño, pasa entre el planeta y su estrella, lo que bloquea por completo la luz que el sol emite.

“Para obtener un eclipse solar, lo primero que necesitas es una luna”, explica Christa Van Laerhoven, astrónoma de la Universidad de Columbia Británica (Canadá). “Esto descarta a Mercurio y Venus, dos planetas sin satélites naturales”, apunta Van Laerhoven.

Eclipses parciales y colosos con lunas eclipsantes

Marte tiene dos –Fobos y Deimos–, pero son demasiado pequeñas para crear eclipses totales visibles desde el planeta rojo. Lo que sí pueden hacer, según Van Laerhoven, son eclipses parciales para cualquier teórica forma de vida que los observara desde la superficie marciana.

“El paisaje que se ve desde esas pequeñas lunas es más interesante. Se puede contemplar Marte eclipsando al Sol con frecuencia. En ciertas épocas, sucede todos los días”, comenta el astrónomo Matija Cuk, en el blog de la Universidad Cornell (EE. UU.).

Los gigantes gaseosos del Sistema Solar —Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno— también pueden ser escenario de eclipses, porque poseen lunas grandes y el Sol se ve muy pequeño en la distancia. Pero, como estos planetas están hechos de gas, sería imposible posarnos en su superficie para contemplarlo, indica. A no ser que tuviéramos una nave espacial capaz de permanecer suspendida sobre el océano de gas.

Eclipses desde las lunas

En concreto, Júpiter tiene 67 lunas, entre ellas, Ganímedes, la más grande del Sistema Solar. Además, orbita en el mismo plano que el Sol, lo que es perfecto para producir eclipses. De hecho, si pudieras aterrizar en alguna de las lunas jovianas, los científicos aseguran que podrías ver desde allí cómo las demás eclipsan la estrella.

¿Y qué sucede con planetas enanos como Plutón? “Caronte, la luna más grande de Plutón, es lo bastante voluminosa y está lo bastante cerca como para dar lugar a eclipses solares”, señala Van Laerhoven.

Sin embargo, como “la misma cara de Plutón y de Caronte siempre están una enfrente de la otra, solo podrían contemplarse esos eclipses desde un único punto del planeta enano”, añade Cuk.

La Tierra y su alineación perfecta

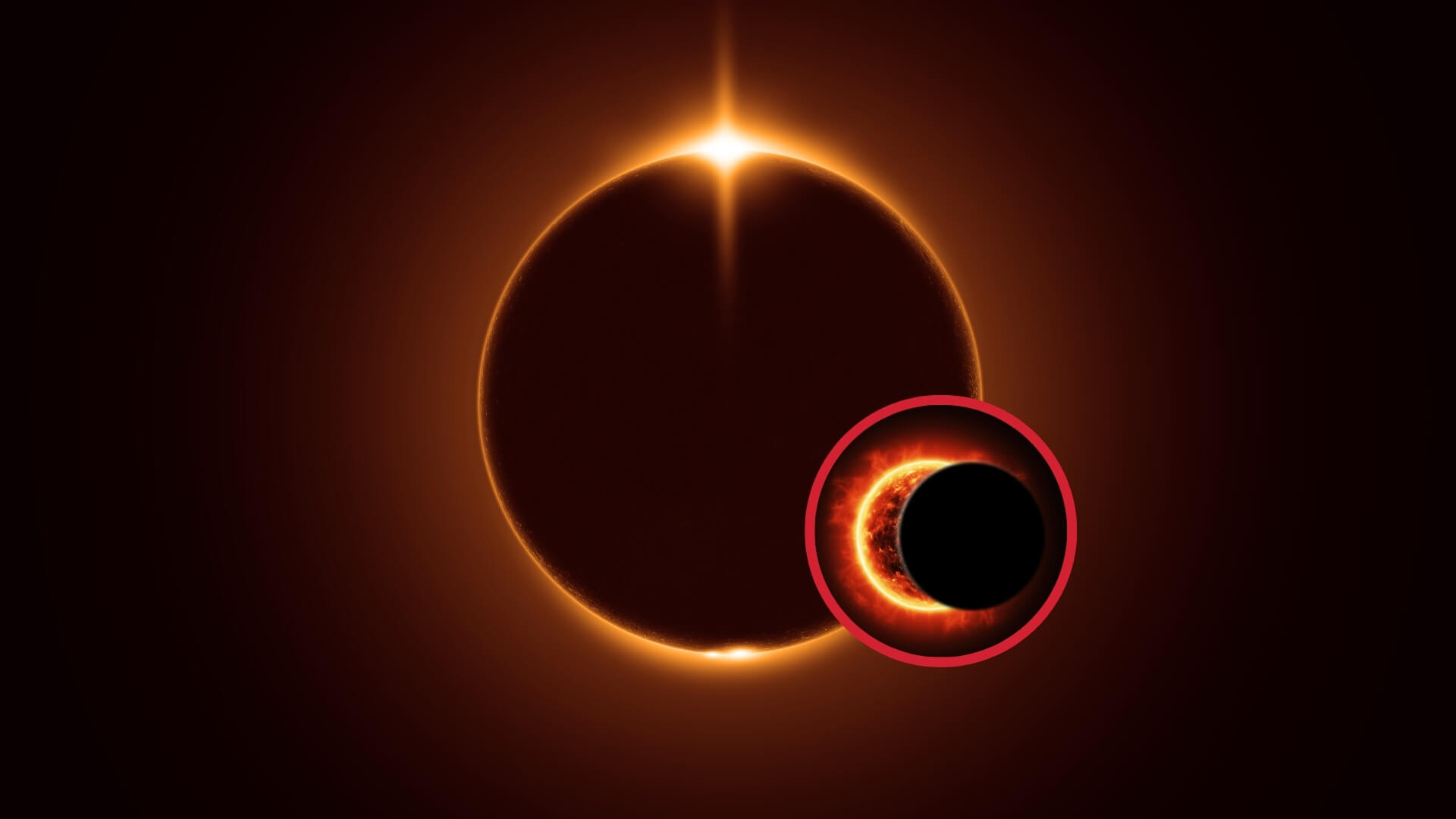

En la Tierra, nuestra luna es perfecta para crear estos espectáculos. Tiene el tamaño adecuado, es decir, vista desde aquí aparenta ser casi igual de grande que el Sol. “Eso implica que, cuando pasa por delante de nuestra estrella, la fotosfera –la capa luminosa más externa del Sol– queda cubierta, mientras la corona –la atmósfera más alta del Sol– permanece visible”, explica Van Laehoven.

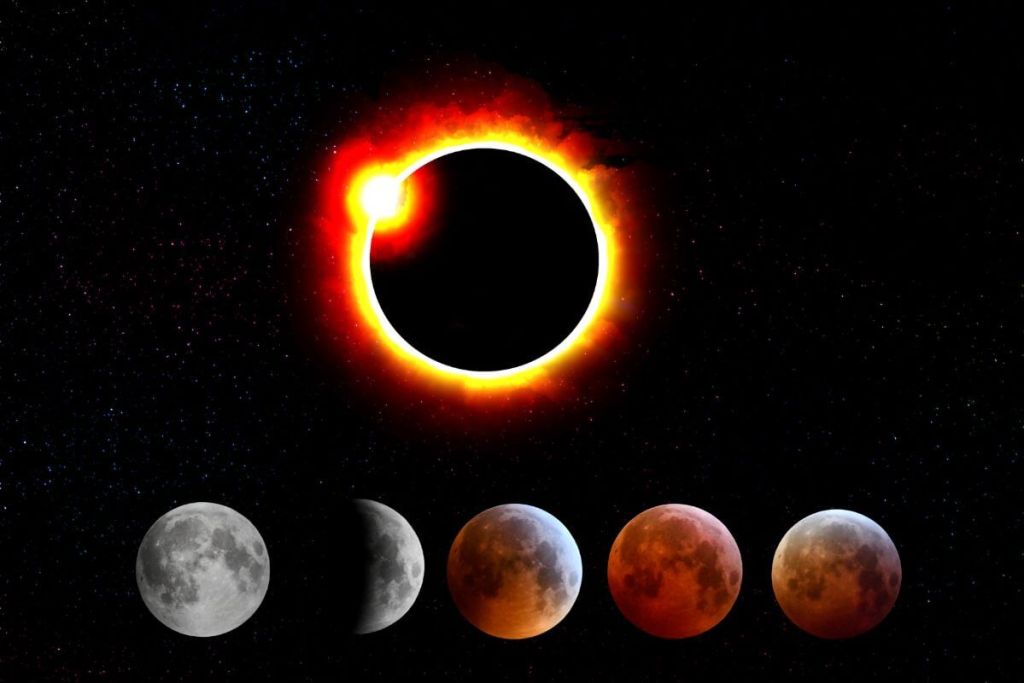

Otro dato a tener en cuenta es que la luna se está alejando lentamente de la Tierra, así que, en un futuro, su tamaño aparente será demasiado pequeño como para tapar el Sol, al menos, desde nuestra perspectiva. Por eso, un día la Luna no podrá seguir produciendo eclipses solares, sino solo anulares –lo que dejaría visible un anillo del Sol a su alrededor–. Pero todavía hay tiempo. Según los expertos, el último eclipse solar total tendrá lugar dentro de 600 millones de años.

Por el momento, “la razón por la que no vemos eclipses cada mes es porque el plano orbital de la Luna está ligeramente desalineado con respecto al plano orbital de la Tierra alrededor del Sol. Solo suceden en esos momentos especiales en que coincide la alineación”, apostilla Van Laerhoven.

Matemáticas de la alineación

La respuesta a por qué no experimentamos eclipses mensuales está en el plano orbital de la Luna, que está inclinado aproximadamente 5,1° respecto al plano de la eclíptica, por donde transita nuestro planeta alrededor del Sol. Esto provoca que la Luna pase ligeramente por encima o por debajo de la línea Sol-Tierra, evitando la sombra directa necesaria para un eclipse.

Solo cuando la Luna cruza los nodos orbitacionales, los puntos de intersección entre ambos planos, y coincide con la fase adecuada, puede ocurrir un eclipse.

Debido a este cruce en nodos, los eclipses se limitan a lo que se conoce como temporadas de eclipses, ventanas que se producen aproximadamente cada seis meses, con una duración de entre 31 y 37 días.

Además de la inclinación, los nodos no son fijos: se mueven lentamente en lo que se conoce como precesión de nodos, completando un giro completo en unos 18,6 años. Este movimiento cambia ligeramente las fechas en que ocurren las temporadas de eclipse, pero sin eliminar la restricción impuesta por la inclinación lunar.

La ciencia en movimiento

La fascinación por predecir eclipses se remonta a los babilonios, quienes, en el siglo VII‑VIII a.C., descubrieron el ciclo de Saros, una repetición de eclipses cada 18 años, 11 días y 8 horas tras analizar registros astronómicos muy exactos. Este periodo coincide aproximadamente con 223 lunaciones sinódicas, ciclos dracónicos (nodo orbital) y anomalísticos (perigeo lunar), lo que explica por qué un eclipse se repite con geometría casi idéntica tras un Saros.

Los astrónomos griegos, como Hiparco y Ptolomeo, adoptaron y perfeccionaron estos cálculos mediante geometría celeste. Más tarde, en el siglo II a.C., el mecanismo de Anticitera simularía mecánicamente este ciclo, reflejando la sofisticación de su comprensión.

El Saros no solo pronostica que habrá un eclipse similar, también indica que sucederá unas 8 horas después, lo que desplaza la zona de visibilidad unos 120° de longitud hacia el oeste. Esto ocurre porque cada ciclo no es un múltiplo perfecto de días. En contraste, el Exeligmos (3 Saros, unos 54 años y 33 días) sí equivale a un número entero de días, lo que permite que el próximo eclipse de una misma serie suceda casi en el mismo lugar y hora del día.

Antes, los eclipses eran vistos como presagios divinos, pero estas predicciones permitieron a figuras históricas, sincronizar batallas con la sombra lunar. Con el paso de los siglos, el refinamiento del método Saros, el perfeccionamiento de algoritmos matemáticos, y el desarrollo de instrumentos como telescopios y cronómetros, transformaron la predicción de eclipses en una ciencia exacta.

En la actualidad, gracias a la combinación de historia milenaria y ciencia moderna, podemos anticipar eclipses con precisión casi absoluta, permitiendo a millones prepararse para contemplar este fenómeno natural.