El sexto planeta del Sistema Solar es un mundo parecido a Júpiter en cuanto a estructura o composición, aunque su aspecto se diferencia notablemente por la presencia de los espectaculares anillos que lo rodean. De su sistema de lunas conocemos 274, pero solo algunas son visibles por telescopios desde la Tierra y de ellas, una se lleva casi toda la atención y fue uno de los objetivos principales de la misión Cassini-Huygens: Titán.

Pero eso no significa que el resto no merezca nuestro interés: si Titán es uno de los principales lugares de estudio para la astrobiología, el resto son interesantes por derecho propio.

Titán: una atmósfera densa, mares de metano y pistas para la astrobiología

Titán es el mundo más raro y exótico que conocemos. De lejos, es la mayor luna de Saturno y hasta que Ganímedes le arrebató la primera posición, se la consideraba la más grande del Sistema Solar. Eso sí, es mayor que Mercurio. También es la única luna de todo el Sistema Solar que posee una atmósfera densa; es más, la presión atmosférica es un 60% mayor que en nuestro propio planeta.

También es, junto con la Tierra, la única atmósfera en la que el principal componente es el nitrógeno (cerca del 95%): el resto es metano seguido por una ecléctica mezcla de componentes orgánicos.

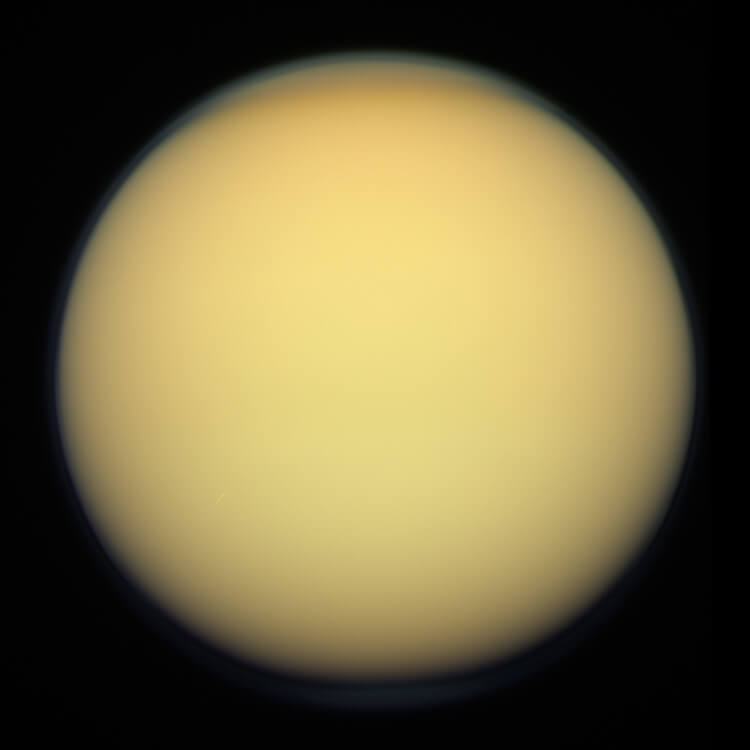

La superficie de Titán era un total misterio hasta la llegada de la misión Cassini a Saturno. De hecho, cuando la Voyager 1 pasó a 4.000 km de su superficie en noviembre de 1980, solo pudimos verlo envuelto en una atmósfera naranja, impenetrable a los objetivos de las cámaras de la sonda; fue entonces cuando las observaciones realizadas en el rango del infrarrojo y ultravioleta revelaron que esta luna estaba sumergida en una atmósfera de nitrógeno. Incluso se pensó que podía haber un océano de nitrógeno líquido en su superficie.

Pero en junio de 2004 la misión Cassini, que llevaba el módulo Huygens, diseñado ex profeso para alcanzar la superficie de Titán (la primera vez que aterrizamos en un cuerpo del Sistema Solar exterior) pudimos levantar parcialmente ese velo de misterio. Cassini cartografió su superficie y estudió las reacciones químicas que se producen en su atmósfera, mientras que Huygens tomó todo tipo de datos en su descenso. Esta sonda fue todo un éxito pues no solo sobrevivió al aterrizaje sino que pudo transmitir datos durante una hora desde la helada superficie, hasta que sus baterías se agotaron.

Mundo sorprendente

La información recogida por la compleja misión Cassini-Huygens nos ha revelado un mundo sorprendentemente parecido a la Tierra pero producto de una química y climatología absolutamente diferentes. Una de esas similitudes es, por ejemplo, que tiene estaciones que duran 7,5 años terrestres. Incluso hemos podido ser testigos de un cambio de estación, gracias a la sonda Cassini: tras el equinoccio de agosto de 2009, la primavera llegó al hemisferio norte de Titán, y el sur entró en el otoño.

En Titán llueve, pero no agua. Imágenes del VLT de Chile y del telescopio Keck, en Hawái, tomadas en 2005 y en 2006, mostraron por primera vez una enorme nube cubriendo casi toda la luna mientras una persistente llovizna caía al oeste de las estribaciones de continente más grande de Titán, Xanadú. Y era una lluvia de metano.

En la Tierra solemos pensar en el metano como un gas, pero en la fría superficie de Titán este sencillo hidrocarburo (que consiste en un carbono unido a cuatro hidrógenos) es líquido. Allí, en lugar del ciclo del agua, se produce el ciclo del metano. La lluvia rara vez alcanza la superficie; normalmente el metano se evapora antes de tocar suelo, como a veces sucede en algunos desiertos de la Tierra. Por otro lado, los aguaceros son muy raros, únicamente se producen una vez cada pocos siglos. Eso sí, cuando sucede, suelen durar meses.

Lagos, mares y temperatura

Titán es un mundo con lagos y mares de metano y etano (el segundo hidrocarburo más simple, con dos carbonos y seis hidrógenos) cerca de los polos, y con vastas regiones áridas con dunas ricas en hidrocarburos alrededor del ecuador. También se pueden ver canales que, aunque secos la mayoría del tiempo, no hay duda de que fueron excavados por ríos de metano.

En ciertos lugares pueden verse valles escarpados y profundos acantilados que le confieren un aspecto escabroso, mientras que en otros, como la zona de aterrizaje de la sonda Huygens, son planos y similares a un desierto, con un terreno roturado formado por pequeños adoquines helados.

Con una temperatura a nivel del suelo de -180 ºC plantearnos la posibilidad de encontrar agua líquida sería una locura, pero sorprendentemente hay pruebas circunstanciales que apuntan a que puede no ser tan irracional: ciertos patrones de drenaje de color brillante, totalmente diferentes a los oscuros producidos por los ríos de hidrocarburos.

¿Cómo es posible? La única explicación plausible es que haya actividad volcánica a baja temperatura, o criovulcanismo, provocada por las fuerzas de marea de Saturno. En la atmósfera de Titán, dominada por el nitrógeno, se observa una frenética actividad química producida tanto por la radiación ultravioleta del Sol como, sobretodo, por la lluvia de partículas altamente energéticas que se aceleran al entrar en el potente campo magnético de Saturno.

Este bombardeo continuo provoca la aparición de radicales libres (fragmentos de moléculas con electrones libres) que acaban uniéndose entre sí para formar moléculas más complejas. La sonda Cassini detectó propileno (el segundo compuesto más utilizado en la industria química en todo el mundo), el venenoso cianuro de hidrógeno (más conocido como ácido prúsico, que huele a almendras amargas) y acetileno, un hidrocarburo muy energético que está compuesto por dos carbonos unidos entre sí mediante un triple enlace y cada uno de ellos, además, con un hidrógeno.

Grandes cantidades de gas

En la atmósfera, el acetileno forma pequeñas partículas sólidas que acaban depositándose en la superficie. Y si en la Tierra este compuesto debe manejarse con cuidado exquisito por ser muy explosivo, en la gélida superficie de Titán, donde todas las reacciones químicas se suceden a un ritmo insoportablemente lento, el acetileno es el compuesto ideal para promover la aparición de moléculas orgánicas más complejas.

Algunos de estos compuestos, creados a partir del metano y el nitrógeno, hacen que Titán se vea cubierto por un peculiar smog, una calima de color naranja que oculta su superficie. Mientras, los hidrocarburos más pesados se depositan en el suelo, desempeñando el papel de la arena en los campos de dunas ecuatoriales. El metano, por su parte, condensa en la atmósfera formando nubes, que acaban desatando tormentas.

Pero ¿por qué todavía hay grandes cantidades de este gas en la atmósfera lunar? Nadie lo sabe. La luz del Sol rompe de manera continua las moléculas de este hidrocarburo, por lo tanto debe de existir un reservorio de este compuesto en alguna parte, si no ya habría desaparecido todo. ¿Dónde está entonces? Este es otro de los grandes misterios de Titán.

De las mediciones gravimétricas llevadas a cabo por la sonda Cassini los planetólogos piensan que existe un océano de agua y amoníaco bajo su superficie, a una profundidad de entre 55 km y 80 km. Con todo esto no es raro que los astrobiólogos hayan especulado sobre cómo podría ser la vida allí.

Evidentemente sería totalmente diferente a la que conocemos, pues estaría basada en una bioquímica totalmente extraña y que operaría a temperaturas muy bajas, y en unas condiciones absolutamente impensables. Y las implicaciones para nuestro conocimiento sobre cómo aparece y evoluciona la vida en el universo serían aún más impensables. Para tener una respuesta habrá que esperar a la misión Dragonfly, de la NASA.

Encélado: géiseres, océanos subterráneos y señales potenciales de vida

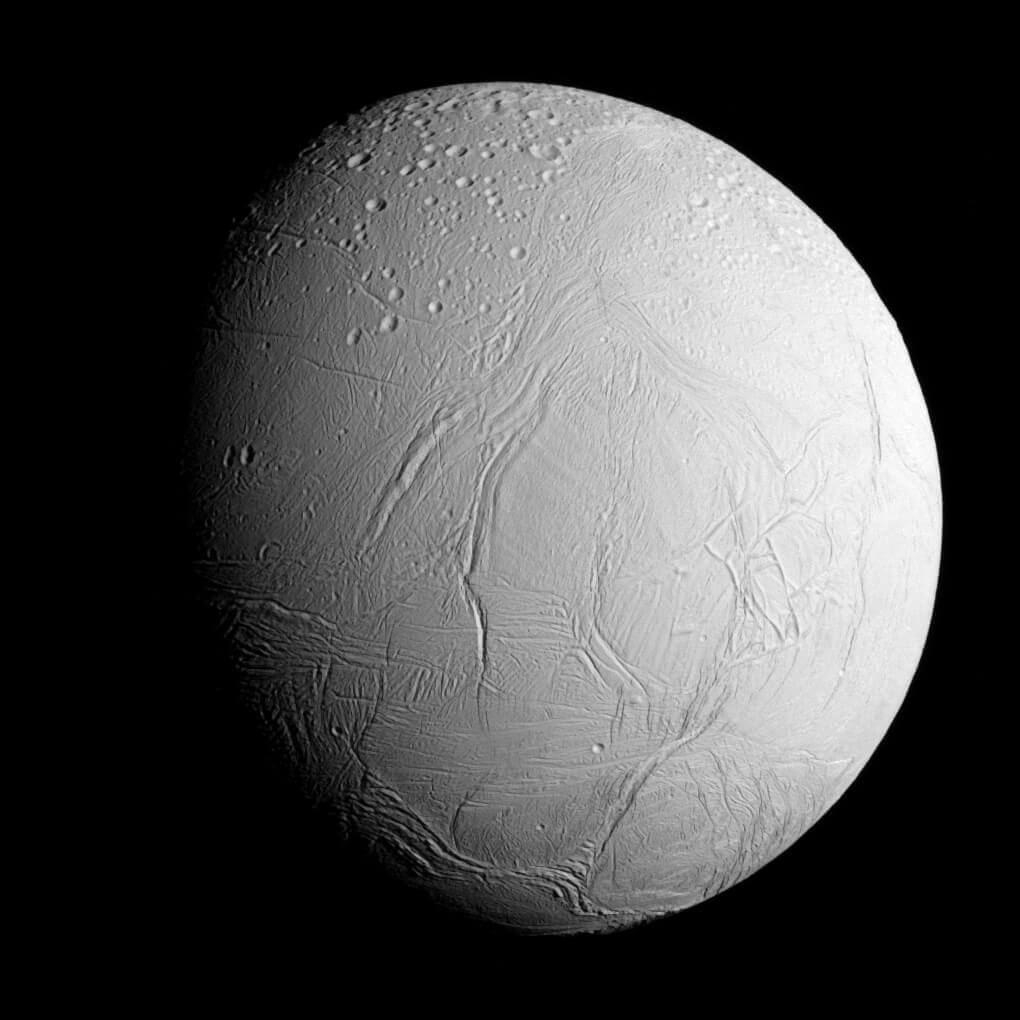

Encélado posee la superficie más blanca y reflectante de todo el Sistema Solar: refleja el 90% de la luz que le llega del Sol. Al igual que Titán, oculta bajo su superficie helada un océano de agua líquida. Pero hay algo que la hace única: es capaz de escupir agua al espacio en forma de plumas o penachos de vapor de agua de modo que podemos recoger muestras del océano sin tener que descender a la superficie. Eso fue justamente lo que hizo la sonda Cassini.

Del análisis posterior sabemos que contiene vapor de agua en un 99% e hidrógeno en un 1%, además de trazas de otras moléculas orgánicas. Y aquí viene la sorpresa: el material orgánico presente es veinte veces más denso de lo que esperaban los astrobiólogos.

Todo comienza cuando el agua penetra en el núcleo del satélite, que sabemos que está hecho de roca porosa por las mediciones del campo gravitatorio realizadas por la sonda Cassini. Entonces se calienta y sube mientras va incorporando minerales en disolución. Este cóctel asciende, interacciona con el agua fría de los alrededores, lo que hace que la sílice cristalice formando pequeños granos, que se observan en el gas que sale al exterior. Es más, en esos granos de arena también hay amoníaco, dióxido de carbono y moléculas orgánicas como el propano, formaldehído o metano.

Para un astrobiólogo, fuentes hidrotermales y metano es una combinación que indica que algo podría estar reptando allá abajo. Primero, porque se piensa que la vida en la Tierra pudo surgir en los alrededores de fuentes hidrotermales similares, un lugar excelente para mantener un ecosistema pues proporcionan alimento y energía.

Y segundo, porque la presencia de metano suele ser señal de la existencia vida: una reacción muy usada por bacterias y arqueas es la metanogénesis, mediante la cual combinan el dióxido de carbono disuelto en el agua con hidrógeno molecular para obtener energía, y produciendo metano como subproducto. Y curiosamente los penachos de Encélado contienen hidrógeno molecular...

¿Vida?

Con toda estas indicaciones, un equipo de científicos de la universidad de Viena (Austria) se ha aventurado a predecir cómo puede ser el medioambiente alrededor de esas fuentes hidrotermales, y han encontrado que la arquea conocida como Methanothermococcus okinawensis es capaz de producir metano bajo las condiciones ambientales de Encélado. Esto ha hecho que esta luna haya subido muchos puestos en la lista de “posibles planetas con vida”.

La existencia de fuentes hidrotermales también señala que existe un océano debajo de la helada superficie. Y si a esto unimos las medidas gravimétricas y el ligero cabeceo que sufre el satélite cuando gira alrededor de Saturno, la sospecha se convierte en certidumbre. La mejor estimación realizada hasta la fecha es que hay una gran mar de unos 10 km de profundidad en el polo sur bajo una cubierta de hielo de entre 30 km y 40 km de grosor.

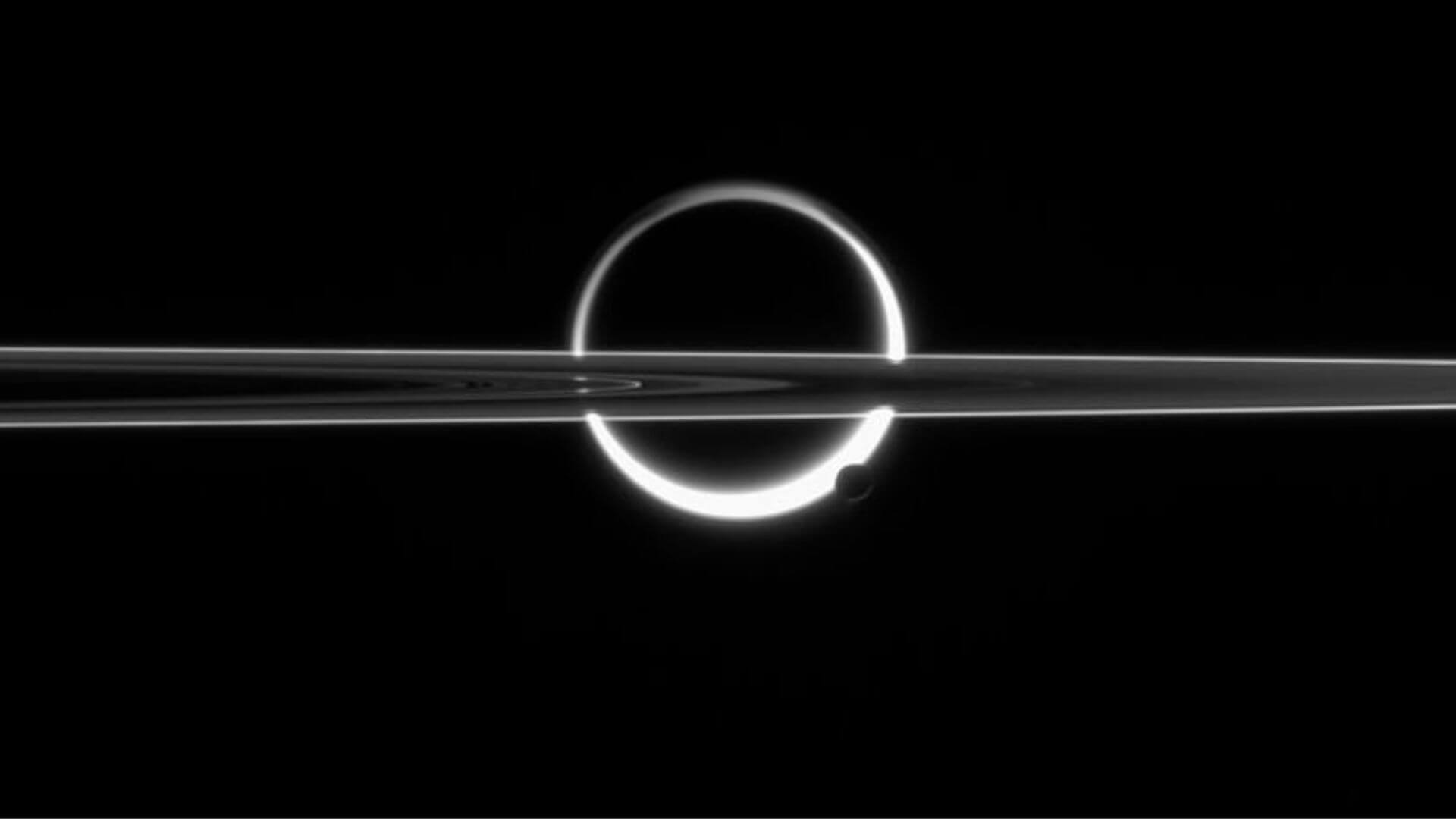

Por supuesto, la mayoría del material eyectado por los géiseres de Encélado regresa a la superficie, lo que contribuye a mantener ese aspecto blanco y brillante. El chorro de agua y minerales sale al espacio a la escalofriante velocidad de 1.400 km/h, provocando dos cosas: un halo de hielo alrededor de la luna y un anillo alrededor de Saturno, el llamado Anillo E.

Así que si estudiamos este anillo realmente estaremos estudiando el océano interior de Encélado. El anillo está compuesto, esencialmente, por cristales de hielo pero también contiene diminutos granos de sílice, que solo se crean cuando el agua líquida y la roca circundante interactúan a temperaturas superiores a 90 grados centígrados. Algo que solo puede suceder en esas fuentes hidrotermales, que no parecen ser muy diferentes a las que salpican el fondo de los océanos de la Tierra.

Libre de impactos

Su superficie nos proporciona otra sorpresa: a diferencia del resto de los satélites, presenta muy pocos impactos meteoríticos. Es más, hay regiones con cráteres de 35 km de diámetro mientras que otras tienen muy pocos. En particular, el polo sur está por completo libre de impactos.

Esto parece indicar que se han producido un rejuvenecimiento de la superficie en el pasado geológico reciente de un Encélado que es sorprendentemente plano, sin colina alguna que resalte. El polo sur, además, está lleno de rocas heladas del tamaño de una casa y hay zonas que presentan unos patrones tectónicos únicos y exclusivos de esta zona de la luna. ¿Estará todo ello relacionado con el océano subterráneo?

Encélado se encuentra muy cerca de dione, que influye fuertemente en su órbita –de hecho ambos satélites están en resonancia orbital–. Debido a ello, es posible que se produzca cierto efecto de marea que caliente su interior y, de este modo, contribuya a mantener el mar que existe debajo de la kilométrica capa de hielo, afirman los expertos.

Otra sorpresa es que Encélado presenta una atmósfera extremadamente tenue, compuesta principalmente por vapor de agua. ¿Cómo es posible que la tenga? La gravedad producida por esta luna de medio millar de kilómetros de diámetro no es suficiente para retenerla a lo largo del tiempo, luego debe existir una fuente que la alimente de manera continua. ¿Bastan las fuentes hidrotermales para explicarlo? No está claro aún, pero puede que a pesar de no tener un gran tamaño, se convierta en un gigante para la ciencia.