Una de las características de la humanidad es el apetito creciente por recoger, almacenar y procesar información. A lo largo de nuestra historia, esta tarea se ha realizado con la ayuda de muy diferentes dispositivos, desde papiros y ábacos, hasta la creación del paradigma que domina nuestra sociedad: la computación digital. Hoy en día, estamos rodeados de infinidad de circuitos integrados que capturan, transmiten y procesan datos codificados como señales digitales, ceros y unos, usando corrientes eléctricas y luz para almacenar y comunicar la información.

Ya en los 80, físicos y matemáticos se preocuparon por los límites últimos de la computación digital, tanto desde el punto de vista de eficiencia como energético. En esta década surge la idea del computador cuántico, como un nuevo modelo de cálculo, una construcción teórica donde se reemplazaba la información tradicional —guardada en bits: sistemas físicos con dos estados, 0 y 1, bien distinguidos— por “qubits” o bits cuánticos —dispositivos que siguen las reglas de la mecánica cuántica y que, por tanto, no solo tienen dos estados 0 y 1, sino que pueden existir en “superposiciones” arbitrarias de ambas alternativas.

Mientras que un ordenador de 8 bits solo puede almacenar un número entre 2^8 = 256 posibilidades, en un ordenador cuántico podemos guardar una superposición cuántica de todos los números del 0 al 255, con pesos (o probabilidades) ajustables. Estas superposiciones en un registro cuántico se pueden transformar mediante operaciones elementales, las llamadas puertas cuánticas, para crear nuevas familias de algoritmos.

Si bien los ordenadores cuánticos surgen en los años 80 como una construcción puramente teórica, una idea local de físicos preocupados por las consecuencias últimas de la mecánica cuántica, muy poco después se descubre que estas máquinas ideales tienen aplicaciones interesantes y que probablemente se puedan construir. Una de las primeras aplicaciones, postulada en 1994 por Peter Shor, es la factorización de grandes números. Usando un ordenador cuántico perfecto con 2048 qubits se puede factorizar números de 1024 bits en un tiempo muy rápido, rompiendo gran parte de los códigos que usamos para comunicarnos hoy en día por internet.

La segunda y más inmediata aplicación es la simulación cuántica. Esto consiste en traducir determinados problemas cuánticos, como el cálculo de la estructura electrónica de una molécula o las propiedades de un material formado por miles de átomos, en una codificación de qubits. De esta manera, el ordenador cuántico ideal nos permite calcular las energías de diversos compuestos y el coste de determinadas reacciones químicas, con precisiones y tamaños que no se pueden conseguir ni con toda la capacidad de cálculo del mundo.

Sin embargo, lo que convierte en realidad al ordenador cuántico es la capacidad de ser fabricado. Desde la propuesta de Ignacio Cirac y Peter Zoller en 1995 para construir un ordenador cuántico con iones atrapados en cámaras de vacío, la física atómica y la física del estado sólido han avanzado en paralelo, creando procesadores cuánticos con tamaños cada vez más grandes y precisos. Así, en 2025 tenemos chips cuánticos superconductores, como los chips Willow y Heron de Google e IBM (Ilustración 1), ordenadores cuánticos formados por 256 átomos atrapados con luz Harvard y QuERA y alternativas como los procesadores cuánticos fotónicos o los chips cuánticos semiconductores. En este contexto, cabe preguntarse cuáles son los retos actuales de la computación cuántica, y que resumimos a continuación.

Más y mejores qubits

La fabricación de procesadores cuánticos se enfrenta a dos retos muy fundamentales: construir ordenadores con más qubits y conseguir que las superposiciones cuánticas sobrevivan más tiempo en estos procesadores. La importancia del primer reto es obvia: para realizar cálculos útiles de interés tecnológico y comercial se necesitan en la práctica muchos qubits. Por ejemplo, la factorización de las claves que usamos hoy en día o la simulación de compuestos interesantes requiere de decenas de miles de qubits operando de forma perfecta —muchos más si usamos corrección de errores, como explicamos más adelante.

Sin embargo, aunque empresas como IBM han demostrado la capacidad de integrar centenares y miles de qubits, no basta con esto: también necesitamos que la información almacenada en ellos sobreviva durante todo el cálculo. Esto implica evitar tanto la decoherencia como los errores de operación. El primer concepto se refiere a la fragilidad del qubit, cuyo estado cuántico se puede ver destruido (el qubit pierde la coherencia) por un simple fotón de luz o una partícula de rayos cósmicos que colisione con el procesador. El segundo concepto se refiere a los errores inevitables que ocurren cada vez que manipulamos o leemos un qubits. Aunque pequeños —entre un 0.1 % y un 0.01 %—, estos errores se acumulan exponencialmente, deteriorando la información del registro cuántico a lo largo del cálculo.

Ambos problemas se pueden mitigar creando mejores qubits. La investigación de nuevos materiales superconductores, o la mejora en cómo atrapamos y manipulamos átomos, son técnicas para hacer qubits más robustos y mejorar la fidelidad de las operaciones en los procesadores cuánticos actuales. Pero tampoco es descartable que en un futuro cercano surjan distintos tipos de qubits, como los dispositivos híbridos entre materiales superconductores y moléculas magnéticas investigados en el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón.

Computación cuántica tolerante a fallos

Tanto la computación cuántica como la computación “tradicional” tienen que asumir que cualquier operación o dato puede estar afectado de errores. En la computación digital clásica existen desde hace mucho tiempo memorias con corrección de errores, que almacenan la información de manera redundante con indicadores que nos permiten detectar cuándo un bit ha fallado y corregirlo. Una estrategia obvia es la repetición. Podemos almacenar un bit lógico 0 o 1 usando tres bits físicos como los estados 000 y 111. Este código de distancia 1 permite detectar cuando 1 bit ha cambiado de estado, identificando que 010, 100 y 001 corresponden en realidad al estado de un bit lógico “0”.

En el mundo cuántico existen también “códigos de corrección de errores”, formalismos redundantes para identificar, localizarlo y arreglar fallos en registros cuánticos. La tarea no es obvia. No es factible “mirar” directamente los qubits para detectar si han sufrido un error, ya que hacer eso destruiría las superposiciones cuánticas. Sin embargo, mediante observables indirectos como paridades y otras medidas colectivas, es posible almacenar información en “qubits lógicos” con una fidelidad por operación superior a la que tiene cada qubit físico por separado.

En este ámbito son de particular relevancia dos experimentos recientes. Uno, de finales de 2023, es el almacenamiento de hasta 48 qubits lógicos en 256 átomos en un experimento de Harvard y el startup QuERA. El segundo, de mediados de 2024, es el almacenamiento de 1 qubit lógico con un código de distancia 7 en el procesador cuántico Willow de Google Quantum AI (Ilustración 1). En este experimento se preservó un 1 qubit de forma redundante usando 105 qubits superconductores, en un código capaz de corregir hasta 7 errores.

Sin embargo, es importante destacar que ninguno de estos procesadores es capaz aún de computación universal tolerante a fallos (“fault-tolerant quantum computing” ó FTQC). Un ordenador escalable de propósito general no solo debe ser capaz de corregir información cuántica, sino que tiene que poder realizar operaciones e implementar algoritmos completos usando qubits lógicos. Solo en ese momento podremos explotar el poder completo de la computación cuántica.

Más algoritmos de mayor utilidad

Una de las necesidades más acuciantes de la computación cuántica es el descubrimiento de nuevos algoritmos y soluciones cuánticas. Esto es así, porque la computación cuántica solo tiene sentido tecnológico, en tanto permita resolver problemas con una mejora cuantitativa clara en recursos (tiempo, memoria y tamaño de problemas).

Lamentablemente, existe aún un conjunto muy reducido de soluciones cuánticas, muchas de las cuales requieren de un ordenador cuántico universal y tolerante a fallos (por ejemplo, el Quantum Algorithms Zoo enumera unos 71 algoritmos). El algoritmo de factorización de Shor es un ejemplo de estos algoritmos que, pese a su interés obvio, no se puede ejecutar en los ordenadores existentes. Pero más importante aún es el hecho de que la programación cuántica es aún una tarea artesanal y difícil de generalizar a problemas arbitrarios.

Una posible solución en el corto plazo es la utilización de ordenadores cuánticos como procesadores externos en aplicaciones en optimización y simulación. Un ejemplo es el algoritmo variacional de optimización heurística. En este paradigma, el ordenador cuántico actúa como una memoria externa en una superposición cuántica exponencialmente grande que, guiada por un ordenador convencional, explora el espacio de configuraciones de un problema duro, hasta encontrar una buena aproximación. Aunque este tipo de soluciones se puede ejecutar en ordenadores imperfectos y produce resultados optimistas en modelos pequeños, muchos investigadores son escépticos de su “utilidad cuántica” frente a otros algoritmos clásicos---incluyendo nuevas soluciones heurísticas “de inspiración cuántica” y de “inteligencia artificial” que han avanzado el estado del arte de la computación digital.

Impulso a una economía cuántica

España, al igual que el resto del mundo, ha reconocido en los últimos años el carácter estratégico de la computación cuántica y las tecnologías cuánticas, promoviendo su implantación en los distintos sectores productivos a través de iniciativas nacionales y autonómicas.

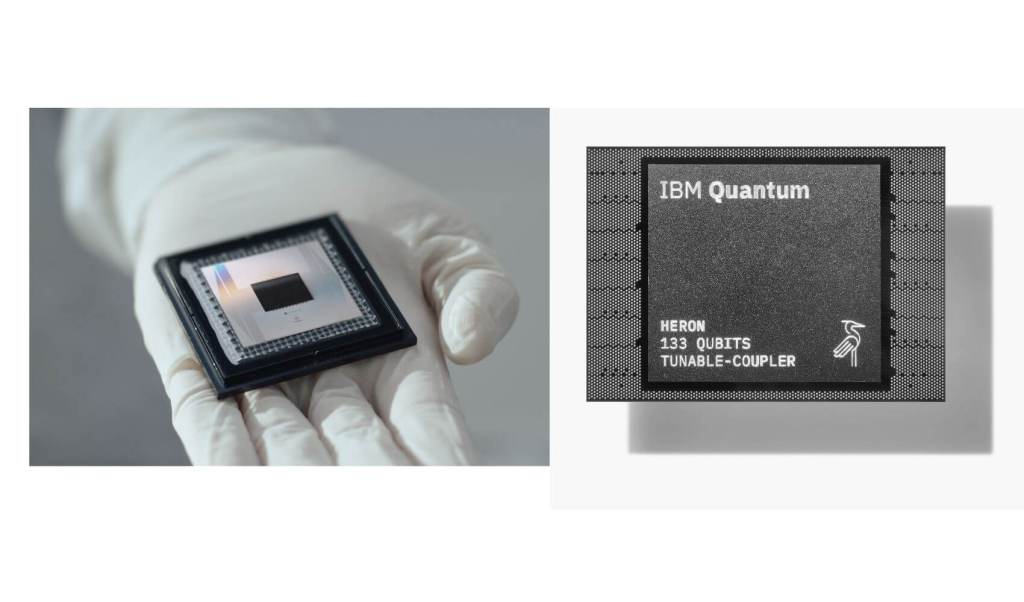

A nivel nacional, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, creó el programa Quantum Spain (coordinado por el Barcelona Supercomputing Center), para promover el desarrollo de software cuántico y la creación de infraestructuras de computación cuántica. Este proyecto ha sufragado la adquisición de un ordenador cuántico a un consorcio de empresas liderado por Qilimanjaro Quantum Tech (Ilustración 2), la cual, junto a otras startups y empresas consolidadas, constituye un ejemplo del emergente ecosistema cuántico nacional. A nivel autonómico, tanto el Polo de Tecnologías Cuánticas de Galicia como la iniciativa Basque Quantum en el País Vasco han liderado la adquisición de ordenadores cuánticos a las empresas Oxford Quantum Circuits e IBM, para promover ecosistemas de computación cuántico autonómicos.

Sin embargo, no debemos olvidar que la computación cuántica aún es una tecnología no consolidada que pertenece al ámbito de la investigación. En este sentido, es importante recordar a grupos de investigación españoles, como Daniel Barredo (CSIC) y Leticia Tarruell (ICFO), que lideran el desarrollo de procesadores cuánticos atómicos, así como otros grupos de investigación que exploran tecnologías de computación híbrida o el desarrollo de memorias y dispositivos de comunicación cuántica. Pero sobre todo es importante no perder la perspectiva y reconocer que la computación cuántica es solo una más de las oportunidades que ofrece la segunda revolución cuántica, siendo otros campos, como la criptografía cuántica, el sensado cuántico y la metrología cuántica ámbitos que tendrán un impacto más inmediato en nuestras vidas en el corto plazo.

Referencias

- QMAD – Quantum Materials and Devices Group. (s.f.). Grupo de Materiales y Dispositivos Cuánticos. https://www.qmad.es

- Neven, H. (2024). Meet Willow, our state‑of‑the‑art quantum chip. Google Research Blog. Recuperado de https://blog.google/technology/research/google-willow-quantum-chip

- Bluvstein, D., Evered, S.J., Geim, A.A. et al. (2024). Logical quantum processor based on reconfigurable atom arrays. Nature. doi: 10.1038/s41586-023-06927-3

- Xunta de Galicia. (2022). Polo de Tecnologías Cuánticas de Galicia. Cesga. https://www.cesga.es/polo-de-tecnologias-cuanticas-de-galicia/

- Basque Quantum. (s.f.). Iniciativa para el desarrollo de la computación cuántica en Euskadi. https://www.basquequantum.eus/es

Juan José García Ripoll

Dr. en Física e Investigador Científico del CSIC