Conseguir poner en marcha una estrella en la Tierra ha sido uno de los sueños de la humanidad durante los últimos 70 años y actualmente la necesidad crucial de descarbonizar nuestro sistema energético ha acelerado el interés por conseguir controlar la fusión, el mecanismo de mayor densidad de potencia que conocemos para generar energía (10 millones de veces más intensa que los combustibles fósiles), y que además es verde y renovable y no tiene el carácter intermitente de las energías renovables actuales y, por lo tanto, las complementa.

¿Qué es la energía de fusión?

La reacción de fusión se consigue cuando dos isótopos del hidrógeno (deuterio y tritio), en forma de plasma, se convierten en helio y desprenden neutrones muy energéticos que aprovechamos para calentar agua que activa una turbina y genera electricidad. La energía generada tiene su origen en la pérdida de masa de la reacción de fusión, que se calcula con la famosa ecuación de Einstein E=mc2. La mayor dificultad para conseguir dicha reacción es que debe cumplirse lo que se denomina el umbral de la ignición, o criterio de Lawson, en honor a su descubridor. Dicha condición combina la densidad del plasma n, su temperatura T (es decir, la velocidad de los núcleos) y el tiempo de confinamiento t del plasma. Todos los esfuerzos de los últimos 70 años han estado dirigidos a aumentar este triple producto para llegar a cumplir la desigualdad.

n x T x τ > 3 1021 keV s / m 3

Es necesario calentar y mantener el plasma a una temperatura de 100-150 millones de °C, es decir, 10 veces más caliente que nuestro sol, durante el mayor tiempo posible. Solamente se han propuesto dos vías para conseguir este reto colosal: el confinamiento magnético y el confinamiento inercial basado en láseres. Ambas vías han demostrado en los últimos 70 años un progreso extraordinario, aumentando el triple producto de Lawson en un factor un millón, es decir, más que la ley de Moore de la densidad de transistores. En el caso del confinamiento inercial ya se ha demostrado que se puede superar el umbral de la ignición y en el confinamiento magnético se está ya muy cerca de ello, aunque el diseño de los reactores para generar electricidad está mucho más maduro en el caso del confinamiento magnético. Debemos recordar que la abundancia del deuterio es enorme (> 44 billones de toneladas en los océanos) mientras que el tritio se generará a partir de Litio, un elemento asimismo suficientemente abundante, aunque su transformación en tritio es un tanto compleja y constituye un reto muy relevante en el diseño de los reactores de fusión.

Pero, ¿cuál es la estrategia más excitante para conseguir finalmente superar los diversos retos que plantea controlar la energía de fusión? La idea de usar el confinamiento magnético surgió en la Rusia de la Guerra Fría en 1950, después del oscuro principio del desarrollo de la bomba más potente que jamás se ha construido: la bomba de hidrógeno. Los físicos Sakharov y Damm propusieron construir el Tokamak, una especie de donut magnético que encierra en sí mismo el plasma. Desde entonces, los retos científicos y tecnológicos que plantea el confinamiento magnético se han ido superando paso a paso siguiendo la cita de Winston Churchill: “conseguimos el éxito avanzando de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo”.

Durante todos estos años han aparecido diversos diseños de reactores que han mejorado la estabilidad del plasma, hasta los 22 minutos demostrados recientemente en Cadarache (Francia) o los 17 minutos de un reactor en la China, mostrando con ello un excelente progreso hacia la consecución del umbral de la ignición de Lawson. Además de las distintas modalidades de tokamaks (plasma toroidal o esférico), se ha desarrollado la modalidad denominada stellarator (stella generator) en la cual el plasma muestra una mayor estabilidad, aunque esto requiere la construcción de un sistema de imanes considerablemente más complejo. La carrera de la fusión por confinamiento magnético ha sido también seguida intensamente en España, donde se construyó un stellarator en el Laboratorio Nacional de Fusión del CIEMAT y un Tokamak esférico en la Universidad de Sevilla.

La energía de fusión es, sin ninguna duda, una revolución tecnológica, un cambio de paradigma energético, y, como todas las revoluciones tecnológicas, precisa de una revolución en los materiales que la hacen posible. En este caso, la clave del éxito para progresar ha sido la superconductividad.

La superconductividad: el progreso en el confinamiento magnético

La superconductividad es una propiedad de origen cuántico descubierta por K. Onnes en 1911 en Leiden (Países Bajos) y consiste en que algunos metales muestran una resistencia eléctrica nula, lo cual permite, entre otras cosas, generar campos magnéticos muy intensos. En los últimos 50 años, la superconductividad ha ido penetrando lentamente en los laboratorios químicos y farmacéuticos, los hospitales y los centros de investigación de materiales y de altas energías. El mayor reto actual es aprovechar sus propiedades excepcionales para facilitar la transición energética sostenible.

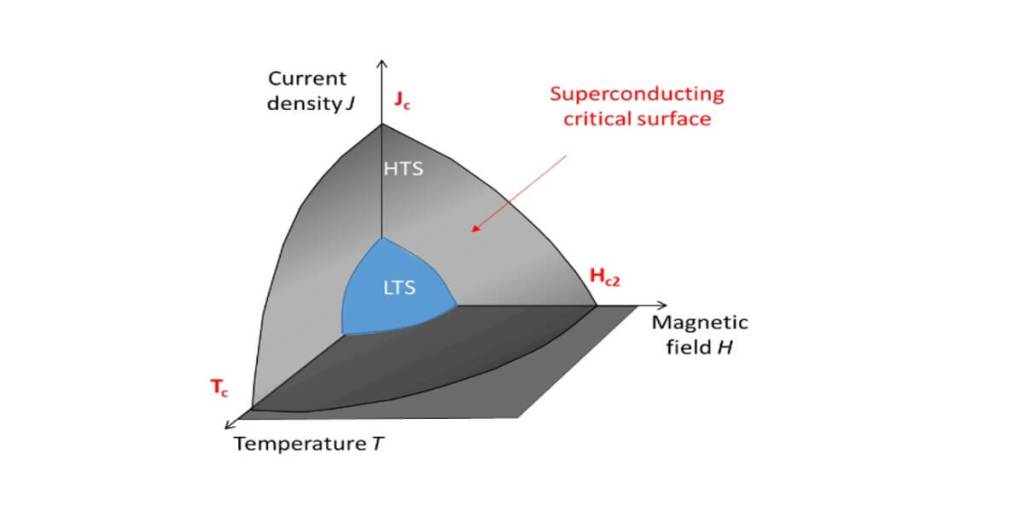

Los materiales superconductores permiten generar actualmente campos magnéticos 40 veces superiores a los conductores de cobre tradicionales, por ello el progreso de la fusión ha ido de la mano del progreso de la superconductividad durante los últimos 45 años. El primer tokamak superconductor se construyó en 1979 en Moscú y a esta instalación la han seguido muchas más en todo el mundo. En realidad, actualmente prácticamente todos los reactores por confinamiento magnético son competitivos gracias a la superconductividad. Pero la superconductividad también ha vivido por su parte descubrimientos excepcionales en las últimas décadas. Durante sus primeros 75 años de vida, el progreso en prestaciones fue lento y trabajoso y solo disponíamos de lo que denominamos “superconductores de baja temperatura”.

En 1986, no obstante, se inició la carrera de la “superconductividad de alta temperatura” descubierta por Georg Bednorz y Karl Muller en unos óxidos de cobre (cupratos). Les prosiguieron millares de investigadores que demostraron que los cupratos podían ser superconductores a temperaturas 5 veces más altas y, además, podían generar campos magnéticos 3 – 4 veces superiores a los materiales superconductores conocidos anteriormente. Evidentemente este descubrimiento abrió unas expectativas extraordinarias para la fusión, no obstante, para transformar las esperanzas del nuevo descubrimiento en una realidad científica y tecnológica ha sido necesario una ingente actividad de investigación que nos ha llevado unos 25 años para conseguir convertir en una realidad el potencial de estos materiales. Ha sido necesario comprender su endiablado comportamiento físico para conseguir las prestaciones necesarias para construir imanes suficientemente potentes y, por otro lado, hemos tenido que ingeniar nuevas metodologías de manufactura de cintas superconductoras que pudieran transformarse en procesos industriales competitivos.

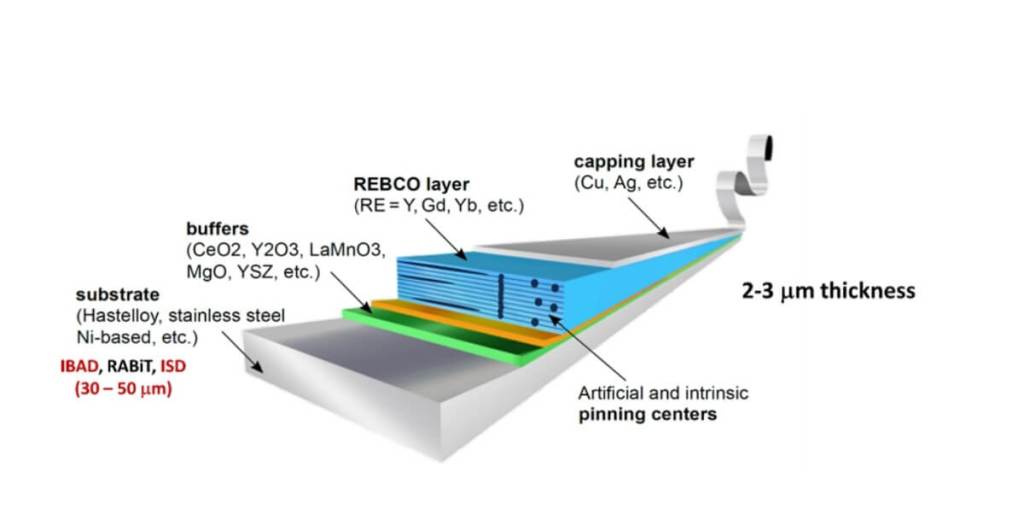

¿Por qué ha sido tan complejo conseguir cintas o hilos superconductores de alta temperatura? ¿Qué retos era necesario superar? El material superconductor estrella que ha conseguido superar todas las dificultades tiene una composición TRBa2Cu3O7 (TR = Tierra Rara o Ytrio, TRBCO) y se trata de un material cerámico frágil con un comportamiento anisotrópico y por ello ha sido necesario depositarlo en forma de recubrimiento sobre un substrato metálico manteniendo una perfecta orientación entre los granos cerámicos, ya que, las fronteras de grano son una barrera al paso de la corriente. Por otro lado, ha sido necesario acudir a las enseñanzas de la nanotecnología para saber cómo introducir defectos o fases secundarias controlados a la escala nanométrica. Ello es necesario para conseguir inmovilizar los vórtices que se forman en los superconductores TRBCO cuando se aplica un campo magnético y solamente se pueden generar campos magnéticos ultraintensos si estos están inmovilizados en los defectos nanométricos.

Ambas dificultades han significado retos completamente nuevos en Ciencia de Materiales, y el éxito conseguido no tiene parangón, permitiendo superar las dificultades, primero en los laboratorios, y después en la industria. No obstante, la carrera para generar metodologías menos costosas de fabricación de cintas superconductoras de TRBCO sigue siendo un reto importante. Actualmente, existen ya una decena de empresas en el mundo que producen los conductores de TRBCO en longitudes kilométricas y por ello se han convertido en empresas estratégicas dentro de la galaxia “fusión”, es decir aquellas que son capaces de satisfacer las demandas superexigentes de los cientos de componentes que compone un reactor de fusión, así como de las tecnologías de control y monitorización. Todas ellas están mostrando una aceleración extraordinaria y por ello atraen inversiones multimillonarias. Todo parece indicar, pues, que la energía de fusión por confinamiento magnético se convertirá en una realidad, para después implementarse como una fuente renovable de electricidad.

Los diseños de los nuevos reactores de confinamiento magnético “compactos” están evolucionando de forma muy rápida. Los reactores compactos usan superconductores de alta temperatura para confinar el plasma. El primero de ellos, y el más avanzado, es el que propuso el Massachusetts Institute of Technology (MIT) junto con la empresa Commonwealth Fusion Systems en EEUU y se basa en imanes de TRBCO que generan campos magnéticos de 20 Tesla, refrigerados a 20 K en vez de 4.2 K, lo cual disminuye muy considerablemente el coste de funcionamiento. El campo magnético generado es el doble de los imanes superconductores de baja temperatura en los que se basa el mayor reactor tokamak diseñado hasta ahora, el International Thermonuclear Experimenta Reactor (ITER), actualmente en fase de construcción en Cadarache (Francia). Dado que la densidad de potencia energética que puede generarse con la fusión es proporcional a un factor B4 (B = campo magnético), los nuevos reactores compactos pueden conseguir la misma energía con un volumen de plasma menor y una mayor ganancia respecto a la energía inyectada para calentar el plasma antes de la ignición. Por todo ello, se estima que los reactores serán más compactos, más competitivos y su coste será mucho menor debido a la reducida complejidad y a la menor demanda energética para la refrigeración de los imanes. Los constructores de los nuevos reactores compactos compiten para conseguir demostrar su viabilidad para generar energía en la década de los 30 y para posteriormente poder conectar reactores de unos 500 MW a la red eléctrica.

El grado de madurez de los distintos reactores que están siendo construidos por todo el mundo es aún muy diverso y todos ellos dependen de la aceleración que pueda generarse en diversas tecnologías críticas transversales (calentamiento de plasma, control remoto, materiales resistentes a la radiación, ciclo del combustible de tritio, etc.). Entre dichas industrias se encuentra la de los superconductores de alta temperatura. La producción mundial de cintas superconductoras de alta temperatura fue de unos cinco mil km en 2024, mientras que un solo reactor de unos 500 MW precisa unos 20.000 km. Por ello, actualmente, el mayor cuello de botella para acelerar la carrera de la fusión es la producción de cintas de TRBCO. La figura de mérito en esta manufactura está relacionada con el cociente coste/prestación y la mejor manera de disminuir esta figura de mérito es consiguiendo procesos que aumenten la velocidad de crecimiento del recubrimiento de TRBCO, que permitan fabricar simultáneamente superficies mayores, y que a la vez se mejoren sus prestaciones superconductoras.

El Institut de Ciència de Materials de Barcelona del CSIC ha conseguido demostrar, con el soporte de instalaciones singulares como el sincrotrón ALBA, que puede aumentarse la velocidad de crecimiento por un factor 100 usando una estrategia química de bajo coste que muestra buenas prestaciones denominada “Transient Liquid Assisted Growth” (TLAG). Esta metodología tiene el potencial de satisfacer la demanda extraordinaria que se espera que tendrán las cintas de REBCO, no solo para que la nueva revolución de la fusión se convierta en una realidad, también para un amplio espectro de aplicaciones que contribuirán a la transición energética libre de carbono.

El impacto de la energía de fusión

El impacto que podría tener la energía de fusión en el futuro es inmenso. La necesidad de transitar desde una economía basada mayoritariamente en energía obtenida a partir de combustibles fósiles a fuentes renovables y sostenibles es uno de los mayores retos a los que jamás se ha enfrentado la humanidad. Se estima que a nivel global la electrificación crecerá desde el 20 – 25 % actual a un 70 – 75 % y el resto de procesos deberán llevarse a cabo con combustibles libres de carbono. Las energías renovables de que disponemos actualmente (sobretodo generación eólica y fotovoltaica) crecen y seguirán creciendo en los próximos decenios, pero adolecen de una baja densidad de generación (necesitan grandes extensiones de terreno) y son intermitentes, es decir no podemos asegurar tener acceso a ellas de forma continua. Por estas razones, conseguir energía eléctrica y térmica de forma continuada y segura a partir de reactores de fusión puede permitir tener un suministro eléctrico basal continuo (por ejemplo del 20 %) y estable que complementa la generación intermitente de las renovables actuales. En resumen, es fundamental conseguir convertir la energía de fusión en una alternativa social y económicamente aceptable que permita compatibilizar la demanda de energía eléctrica con la minimización del impacto de su generación sobre el territorio.

Teresa Puig Molina

Doctora en física

Xavier Obradors Berenguer

Doctor en Física