El siglo XX es considerado por muchos historiadores como el siglo de las guerras. Si la Primera Guerra Mundial marcó el comienzo del 1900 con unos 10 millones de muertos, pronto se convirtió en un simple aperitivo en comparación con lo que estaba por venir. Las atrocidades cometidas por todos los bandos beligerantes durante la Segunda Guerra Mundial deberían haber saciado la sed de sangre de la humanidad por un tiempo, pero el mundo se encontró con un nuevo enfrentamiento. La Guerra Fría agruparía más de una docena de conflictos armados en el marco de un choque ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética.

Contexto histórico y origen de la Guerra Fría

El impacto de la Segunda Guerra Mundial

La Segunda Guerra Mundial dejó un mundo devastado y fragmentado. Los países que habían participado en el conflicto se encontraban en un estado de reconstrucción, mientras que los vencedores, Estados Unidos y la Unión Soviética, emergieron como las nuevas superpotencias globales. La devastación causada por la guerra y la necesidad de reconstruir las economías y sociedades afectadas generaron un contexto propicio para el surgimiento de nuevas tensiones. Las atrocidades vividas durante la guerra llevaron a un deseo generalizado de evitar futuros conflictos, pero la desconfianza entre las superpotencias pronto se hizo evidente.

El fin de la guerra marcó el inicio de una nueva era. Las conferencias de Yalta y Potsdam, celebradas en 1945, fueron intentos de establecer un orden mundial basado en la cooperación, pero también evidenciaron las profundas diferencias ideológicas entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Mientras que en Yalta se logró un ambiente de colaboración, en Potsdam las tensiones comenzaron a aflorar, sentando las bases para el enfrentamiento ideológico que definiría las siguientes décadas.

El impacto de la guerra también se reflejó en la creación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 1945, un intento de establecer un foro internacional para la resolución de conflictos y la promoción de la paz. Sin embargo, la ONU pronto se convirtió en un escenario de rivalidad entre las superpotencias, donde Estados Unidos y la Unión Soviética utilizaban la plataforma para criticar y denunciar las políticas del otro, sin resolver realmente las tensiones subyacentes.

El enfrentamiento ideológico: capitalismo vs comunismo

El enfrentamiento ideológico entre el capitalismo y el comunismo se convirtió en el núcleo de la Guerra Fría. Estados Unidos defendía un modelo económico basado en el libre mercado y la democracia liberal, mientras que la Unión Soviética promovía un sistema comunista centrado en la propiedad colectiva y el control estatal de la economía. Estas ideologías no solo eran opuestas, sino que se consideraban mutuamente excluyentes, lo que impedía cualquier forma de coexistencia pacífica.

La incompatibilidad de estos modelos llevó a ambas superpotencias a buscar la expansión de sus ideologías en todo el mundo. Estados Unidos implementó políticas para contener el avance del comunismo, mientras que la Unión Soviética buscó expandir su influencia a través de la promoción de movimientos socialistas en diferentes regiones. Esta lucha ideológica se extendió a todos los rincones del planeta, afectando la política interna de numerosos países y provocando múltiples conflictos regionales.

El choque ideológico también se manifestó en la propaganda y la cultura. Ambas superpotencias utilizaron los medios de comunicación y el arte para promover sus valores y desacreditar al adversario. El cine, la literatura y la música se convirtieron en herramientas de influencia cultural, y cada lado buscó presentar su sistema como el más justo y beneficioso para la humanidad.

Las superpotencias: Estados Unidos y la Unión Soviética

Estados Unidos y la Unión Soviética, como superpotencias emergentes tras la Segunda Guerra Mundial, jugaron un papel central en la configuración del orden mundial durante la Guerra Fría. Estados Unidos, con su poderío económico y militar, buscó liderar el mundo libre y contener el avance del comunismo. La doctrina Truman, que proponía el apoyo a los países que resistieran la influencia soviética, fue una manifestación clara de esta política.

Por su parte, la Unión Soviética, liderada inicialmente por Iósif Stalin, se centró en consolidar su zona de influencia en Europa del Este y extender su modelo comunista a otras regiones. La creación del Pacto de Varsovia y la COMECON fueron respuestas directas a las iniciativas occidentales como la OTAN y el Plan Marshall, y reflejaron la intención de la URSS de mantener su hegemonía en su esfera de influencia.

Ambas superpotencias se embarcaron en una carrera armamentista sin precedentes, acumulando arsenales nucleares que mantenían al mundo en un equilibrio del terror. La amenaza de una guerra nuclear total actuó como un disuasivo, pero también incrementó la tensión global. La competencia se extendió a otros ámbitos, como la tecnología y la exploración espacial, donde cada potencia buscaba superar a la otra y demostrar la superioridad de su sistema.

Mecanismos y estrategias de influencia global

Países satélite y zonas de influencia

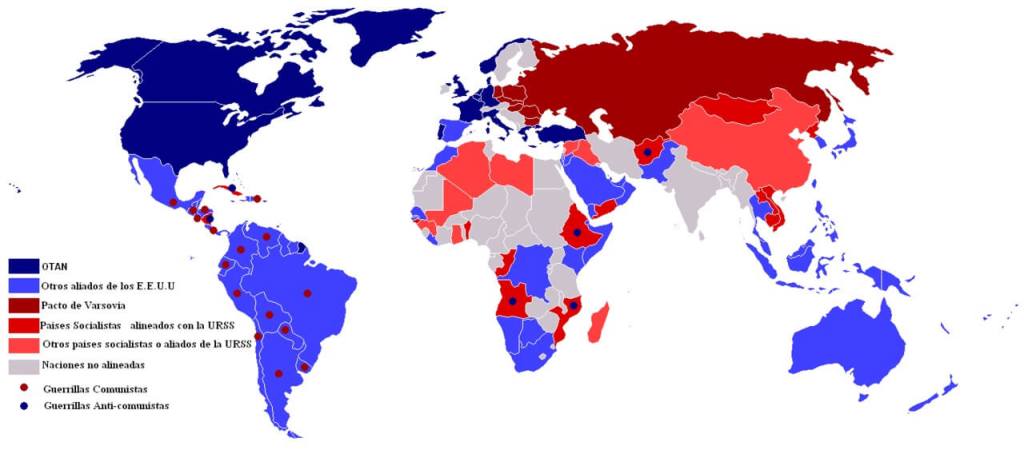

Durante la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética establecieron redes de países satélite y zonas de influencia a través de las cuales proyectaron su poder y defendieron sus intereses estratégicos. Estos países sirvieron como bastiones ideológicos y militares, y su lealtad era crucial para mantener el equilibrio de poder global. En Europa del Este, la Unión Soviética consolidó su control mediante la instalación de gobiernos comunistas afines, creando un bloque homogéneo que actuaba como un escudo contra el Oeste.

Por otro lado, Estados Unidos, a través de alianzas estratégicas y acuerdos económicos, logró asegurar el apoyo de numerosos países en Europa Occidental, Asia y América Latina. El Plan Marshall, que ofrecía ayuda económica para la reconstrucción europea, fue una herramienta clave para fortalecer las economías capitalistas y frenar el avance del comunismo. La OTAN, creada en 1949, estableció un pacto de defensa mutua entre Estados Unidos y sus aliados, asegurando una respuesta coordinada ante cualquier amenaza soviética.

En Asia, África y América Latina, la lucha por la influencia se intensificó. La descolonización y los movimientos de independencia ofrecieron oportunidades para que ambas superpotencias extendieran sus ideologías. Mientras que la URSS apoyaba movimientos socialistas y guerrillas, Estados Unidos respaldaba a gobiernos anticomunistas, a menudo a través de asistencia militar y económica. Esta rivalidad global generó conflictos regionales y guerras civiles, afectando la estabilidad de muchas naciones.

El papel de la ONU en la Guerra Fría

La Organización de Naciones Unidas (ONU), creada en 1945 con el objetivo de promover la paz y la cooperación internacional, desempeñó un papel complejo durante la Guerra Fría. Aunque se concibió como un foro para la resolución pacífica de conflictos, la ONU también se convirtió en un escenario de confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Las superpotencias utilizaron el Consejo de Seguridad y otros órganos de la ONU para bloquear iniciativas del adversario y promover sus intereses.

El derecho de veto, que poseían ambos países como miembros permanentes del Consejo de Seguridad, a menudo se utilizó para paralizar resoluciones que no se alineaban con sus agendas políticas. Esta dinámica limitó la efectividad de la ONU para abordar conflictos importantes, aunque también fomentó el diálogo y la diplomacia en momentos críticos. La ONU sirvió como un espacio donde las superpotencias podían comunicarse indirectamente, evitando la escalada de tensiones.

A pesar de sus limitaciones, la ONU logró desempeñar un papel positivo en ciertos conflictos regionales, actuando como mediador y facilitador de negociaciones de paz. En situaciones donde las superpotencias no tenían intereses directos en juego, la ONU pudo desplegar fuerzas de mantenimiento de la paz y coordinar esfuerzos humanitarios, demostrando su potencial como instrumento para la cooperación internacional.

El Plan Marshall y la OTAN como respuestas occidentales

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y el Plan Marshall y fueron dos de las principales respuestas de Estados Unidos al desafío que representaba la expansión del comunismo durante la Guerra Fría. El Plan Marshall, oficialmente conocido como el Programa de Recuperación Europea, fue lanzado en 1948 y proporcionó más de 12 mil millones de dólares en ayuda económica para la reconstrucción de Europa Occidental. Este esfuerzo no solo buscaba revitalizar las economías devastadas por la guerra, sino también prevenir el avance del comunismo en una región vulnerable.

La OTAN, establecida en 1949, fue una alianza militar que unió a Estados Unidos con Canadá y varios países europeos en un pacto de defensa mutua. La creación de la OTAN formalizó la división de Europa en dos bloques y estableció un sistema de disuasión que buscaba prevenir cualquier agresión soviética. La alianza fortaleció la cooperación militar entre los países miembros y aseguró una respuesta conjunta ante cualquier amenaza a la seguridad del bloque occidental.

Estas iniciativas reflejaron la estrategia de contención adoptada por Estados Unidos, que buscaba limitar la influencia soviética y mantener la estabilidad en regiones clave. El éxito del Plan Marshall en revitalizar las economías europeas y la cohesión de la OTAN como alianza defensiva fueron factores decisivos en el fortalecimiento del bloque occidental durante la Guerra Fría.

El Pacto de Varsovia y la COMECON como respuestas soviéticas

En respuesta a las medidas occidentales, la Unión Soviética implementó sus propias estrategias para consolidar su control sobre Europa del Este y expandir su influencia global. El Pacto de Varsovia, firmado en 1955, fue una alianza militar que unió a la URSS con sus estados satélites en Europa del Este, estableciendo un bloque defensivo que contrarrestaba a la OTAN. Esta alianza aseguraba el control soviético sobre la región y permitía una respuesta coordinada ante cualquier amenaza externa.

La COMECON (Consejo de Ayuda Mutua Económica), creada en 1949, fue la respuesta soviética al Plan Marshall. Este organismo promovía la cooperación económica entre los países del bloque socialista, fomentando el intercambio comercial y el desarrollo conjunto de proyectos industriales. La COMECON buscaba integrar las economías de los estados miembros bajo la dirección soviética, asegurando la autosuficiencia del bloque socialista y reduciendo la dependencia de Occidente.

Ambas iniciativas reflejaron la estrategia soviética de consolidar su zona de influencia y mantener la cohesión del bloque socialista. El Pacto de Varsovia y la COMECON permitieron a la URSS ejercer un control efectivo sobre sus aliados, asegurando su lealtad y alineamiento con las políticas soviéticas. Sin embargo, también generaron tensiones internas, ya que algunos países del bloque buscaron distanciarse de la influencia soviética y adoptar políticas más independientes.

Conflictos armados y regionales durante la Guerra Fría

La guerra de Corea

La guerra de Corea, que tuvo lugar entre 1950 y 1953, fue uno de los primeros conflictos armados significativos de la Guerra Fría y un claro ejemplo de la confrontación indirecta entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Tras la Segunda Guerra Mundial, la península de Corea fue dividida en dos zonas de ocupación: el norte, controlado por la URSS, y el sur, bajo la influencia de Estados Unidos. En 1950, las fuerzas norcoreanas, apoyadas por la Unión Soviética y China, invadieron el sur, desencadenando un conflicto que rápidamente atrajo la intervención de Estados Unidos y sus aliados bajo el mandato de la ONU.

La guerra de Corea se caracterizó por intensos combates que llevaron a una devastación generalizada y a un alto costo humano. Aunque el conflicto terminó en 1953 con un armisticio, la península permaneció dividida en dos estados separados, Corea del Norte y Corea del Sur, reflejando la división ideológica global. La guerra de Corea demostró la disposición de las superpotencias a involucrarse en conflictos regionales para defender sus intereses estratégicos, sentando un precedente para futuros enfrentamientos durante la Guerra Fría.

El conflicto también subrayó la importancia de las alianzas internacionales y la cooperación militar en la contención del comunismo. La intervención de la ONU, liderada por Estados Unidos, mostró la capacidad de las naciones occidentales para coordinar esfuerzos en defensa de sus aliados, mientras que el apoyo soviético y chino a Corea del Norte evidenció la solidaridad del bloque comunista. La guerra de Corea consolidó la división de la península y dejó una herencia de tensiones que persisten hasta el día de hoy.

El conflicto en Vietnam

El conflicto en Vietnam, que se desarrolló entre 1955 y 1975, fue uno de los enfrentamientos más prolongados y controvertidos de la Guerra Fría. Tras la derrota de Francia en la guerra de Indochina, Vietnam fue dividido en dos estados: el norte comunista, liderado por Ho Chi Minh, y el sur capitalista, respaldado por Estados Unidos. La guerra de Vietnam comenzó como un conflicto interno, pero rápidamente se convirtió en un escenario de confrontación directa entre las superpotencias.

Estados Unidos, en su intento de contener el comunismo, desplegó un gran número de tropas y recursos en apoyo del gobierno de Vietnam del Sur. Sin embargo, la guerra se tornó cada vez más costosa y desgastante, tanto en términos de vidas humanas como de recursos económicos. La resistencia del Viet Cong y el apoyo de la Unión Soviética y China al norte comunista complicaron aún más la situación, llevando a un prolongado conflicto que dividió a la opinión pública estadounidense y generó protestas masivas en todo el mundo.

El conflicto en Vietnam concluyó en 1975 con la caída de Saigón y la reunificación del país bajo un gobierno comunista. La guerra de Vietnam dejó una profunda huella en la política y la sociedad estadounidenses, marcando un punto de inflexión en la estrategia de contención del comunismo. El conflicto evidenció las limitaciones del poder militar en la resolución de conflictos ideológicos y subrayó la importancia de la diplomacia y la negociación en la política internacional.

Conflictos en América Latina: la Revolución Cubana

La Revolución Cubana, liderada por Fidel Castro y Ernesto "Che" Guevara, fue un evento crucial en el contexto de la Guerra Fría y tuvo un impacto significativo en América Latina. En 1959, el movimiento revolucionario logró derrocar al régimen de Fulgencio Batista en Cuba, estableciendo un gobierno socialista que rápidamente se alineó con la Unión Soviética. Esta alianza transformó a Cuba en un punto estratégico en el hemisferio occidental, desafiando la influencia de Estados Unidos en la región.

La revolución cubana inspiró movimientos similares en otros países de América Latina, generando una serie de conflictos y tensiones. Estados Unidos, preocupado por la expansión del comunismo en su esfera de influencia, implementó políticas para contener la propagación de ideologías socialistas. Esto incluyó el apoyo a gobiernos anticomunistas, intervenciones encubiertas y el respaldo a golpes de Estado en países donde los movimientos de izquierda ganaban fuerza.

Uno de los momentos más críticos fue la crisis de los misiles en 1962, cuando la Unión Soviética desplegó misiles nucleares en Cuba, provocando una confrontación directa con Estados Unidos. La crisis fue resuelta mediante negociaciones que llevaron a la retirada de los misiles, pero dejó claro el potencial de América Latina como un campo de batalla en la Guerra Fría. La Revolución Cubana y sus repercusiones resaltaron la complejidad de los conflictos regionales y la importancia de las alianzas estratégicas en el equilibrio de poder global.

La expansión soviética en África y Asia

La expansión soviética en África y Asia durante la Guerra Fría fue impulsada por el deseo de Moscú de ampliar su influencia global y contrarrestar el dominio occidental. En África, la descolonización y la independencia de numerosos países ofrecieron oportunidades para que la Unión Soviética apoyara movimientos socialistas y estableciera alianzas con nuevos gobiernos. En países como Angola, Mozambique y Etiopía, la URSS proporcionó asistencia militar y económica, fomentando la instauración de regímenes afines.

La situación fue igualmente compleja en Asia. La Unión Soviética buscó establecer su presencia en regiones estratégicas, apoyando movimientos de liberación y gobiernos socialistas. Sin embargo, la influencia soviética en Asia se vio desafiada por la creciente presencia de China, que también promovía su versión del comunismo. Esta competencia interna dentro del bloque socialista añadió una capa adicional de complejidad a la dinámica de la Guerra Fría en la región.

La expansión soviética en África y Asia reflejó el interés de Moscú por proyectar su poder más allá de Europa y consolidar su posición como superpotencia global. Sin embargo, también puso de manifiesto las limitaciones de la estrategia soviética, ya que muchos de los países apoyados por la URSS enfrentaron conflictos internos y desafíos económicos que dificultaron el éxito de sus políticas socialistas. La rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética en estas regiones subrayó la importancia de la influencia ideológica y política en el contexto de la Guerra Fría.

Momentos críticos y símbolos de la Guerra Fría

El Muro de Berlín: división en Europa

El Muro de Berlín se erigió en 1961 como un símbolo tangible de la división ideológica y política que caracterizó a la Guerra Fría. La construcción del muro fue una respuesta directa a la creciente fuga de ciudadanos de la República Democrática Alemana (RDA) hacia la República Federal de Alemania (RFA), reflejando el fracaso del régimen comunista en retener a su población. La barrera de concreto y alambre de espino dividió no solo a una ciudad, sino a todo un continente, simbolizando la separación entre el Este comunista y el Oeste capitalista.

El muro se convirtió en un punto de tensión constante entre las superpotencias. Representaba la incapacidad de ambos bloques para resolver sus diferencias de manera pacífica y subrayaba la realidad de un mundo dividido. La vigilancia constante y las medidas de seguridad extremas en torno al muro evidenciaban el temor del régimen soviético a perder el control sobre su esfera de influencia. Al mismo tiempo, el muro se convirtió en un símbolo de opresión para aquellos que vivían bajo el régimen comunista, y su caída en 1989 marcó el inicio del fin de la Guerra Fría.

La existencia del Muro de Berlín tuvo un impacto profundo en la política y la sociedad europeas. Durante casi tres décadas, la ciudad de Berlín fue un microcosmos de la Guerra Fría, donde las ideologías opuestas se enfrentaban cara a cara. La caída del muro no solo permitió la reunificación de Alemania, sino que también simbolizó el colapso del comunismo en Europa del Este y el avance hacia un nuevo orden mundial.

La crisis de los misiles en Cuba

La crisis de los misiles en Cuba, ocurrida en octubre de 1962, fue uno de los momentos más críticos de la Guerra Fría y llevó al mundo al borde de una guerra nuclear. La confrontación comenzó cuando Estados Unidos descubrió que la Unión Soviética había instalado misiles nucleares en Cuba, a solo 90 millas de la costa estadounidense. Esta acción fue vista como una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos y provocó una respuesta inmediata del presidente John F. Kennedy.

La crisis se desarrolló en un tenso tira y afloja diplomático entre Kennedy y el líder soviético Nikita Jruschov. Estados Unidos impuso un bloqueo naval a Cuba y exigió la retirada de los misiles, mientras que la Unión Soviética defendía su derecho a proteger a su aliado caribeño. Durante 13 días, el mundo observó con temor la posibilidad de un enfrentamiento nuclear entre las superpotencias, hasta que finalmente se llegó a un acuerdo: la URSS retiraría los misiles a cambio de que Estados Unidos prometiera no invadir Cuba y retirara sus misiles de Turquía.

La crisis de los misiles en Cuba subrayó la fragilidad del equilibrio del terror durante la Guerra Fría y la necesidad de una comunicación efectiva entre las superpotencias para evitar un conflicto catastrófico. Aunque la crisis se resolvió sin un enfrentamiento armado, dejó una huella duradera en la política internacional y llevó a la implementación de medidas para mejorar la comunicación y reducir el riesgo de malentendidos en el futuro.

La carrera espacial: competencia tecnológica y militar

La carrera espacial fue una manifestación de la competencia tecnológica y militar entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Este enfrentamiento comenzó en 1957 con el lanzamiento del Sputnik I, el primer satélite artificial, por parte de la URSS. Este logro sorprendió al mundo y marcó el inicio de una serie de avances tecnológicos que reflejaban la rivalidad entre las superpotencias por demostrar su superioridad en el ámbito aeroespacial.

La respuesta de Estados Unidos no se hizo esperar, y en 1961, el presidente John F. Kennedy anunció el ambicioso objetivo de enviar un hombre a la Luna antes del final de la década. Este desafío culminó en 1969 con la misión Apolo 11, cuando Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convirtieron en los primeros seres humanos en pisar la superficie lunar. La llegada a la Luna fue vista como una victoria simbólica para Estados Unidos y un testimonio de su capacidad tecnológica e innovación.

La carrera espacial no solo fue una demostración de poderío tecnológico, sino que también tuvo implicaciones militares. Ambos países desarrollaron tecnologías que podrían aplicarse en el ámbito militar, como los misiles balísticos intercontinentales. Además, la exploración espacial se convirtió en un campo de prestigio nacional y propaganda, donde cada logro era utilizado para promover la superioridad del sistema político y económico de cada bloque. La carrera espacial dejó un legado duradero en la ciencia y la tecnología, y su impacto se sigue sintiendo en la actualidad.

El equilibrio nuclear y los acuerdos internacionales

Armas de destrucción masiva y el equilibrio del terror

Durante la Guerra Fría, el desarrollo y la acumulación de armas de destrucción masiva, especialmente armas nucleares, se convirtieron en un elemento central del equilibrio del terror. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética invirtieron enormes recursos en la creación de arsenales nucleares capaces de destruir al adversario varias veces. Este equilibrio, basado en la disuasión mutua, fue un factor clave para evitar un conflicto directo entre las superpotencias.

El concepto de destrucción mutua asegurada (MAD, por sus siglas en inglés) se convirtió en la base de la estrategia de disuasión nuclear. La capacidad de cada superpotencia para responder a un ataque nuclear con una represalia devastadora garantizaba que cualquier confrontación directa resultara en una destrucción total. Este frágil equilibrio mantuvo al mundo en un estado de tensión constante, pero también evitó que las armas nucleares fueran utilizadas en un conflicto real.

El temor a una guerra nuclear llevó a ambas superpotencias a participar en negociaciones para limitar la proliferación de armas de destrucción masiva. La firma de tratados de control de armamento, como el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y los Acuerdos SALT (Strategic Arms Limitation Talks), reflejaron el reconocimiento de la necesidad de establecer límites y reducir el riesgo de un enfrentamiento nuclear. Estos acuerdos fueron pasos importantes hacia la cooperación internacional en el ámbito del desarme y la no proliferación.

Tratados de control de armamento

Los tratados de control de armamento desempeñaron un papel crucial en la gestión de las tensiones nucleares durante la Guerra Fría. El Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), firmado en 1968, fue uno de los acuerdos más significativos y buscó prevenir la difusión de armas nucleares a nuevas naciones, promover el desarme y fomentar el uso pacífico de la energía nuclear. El TNP estableció un marco para la cooperación internacional en materia de no proliferación y ha sido un pilar fundamental en los esfuerzos globales para controlar las armas nucleares.

Los Acuerdos SALT, iniciados en la década de 1970, fueron otro esfuerzo importante para limitar la carrera armamentista. Las negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética llevaron a la firma de los Acuerdos SALT I en 1972 y SALT II en 1979, que establecieron límites en el número de misiles balísticos intercontinentales (ICBM) y misiles balísticos lanzados desde submarinos (SLBM) que cada superpotencia podía poseer. Aunque estos acuerdos no lograron detener completamente la carrera armamentista, representaron un paso significativo hacia la reducción de las tensiones nucleares.

Además de estos tratados, se llevaron a cabo otras iniciativas para limitar las pruebas nucleares y fomentar la cooperación en el ámbito del desarme. El Tratado de Prohibición Parcial de Pruebas Nucleares de 1963, que prohibía las pruebas nucleares en la atmósfera, el espacio exterior y bajo el agua, fue un ejemplo de estos esfuerzos. Estos acuerdos reflejaron la creciente conciencia de la comunidad internacional sobre los peligros de la proliferación nuclear y la importancia de establecer mecanismos para su control.

El final de la Guerra Fría y el nuevo orden mundial

La llegada de Ronald Reagan y el endurecimiento de la política estadounidense

La llegada de Ronald Reagan a la presidencia de Estados Unidos en 1981 marcó un cambio significativo en la política exterior estadounidense hacia la Unión Soviética. Reagan adoptó una postura más dura y confrontacional, intensificando la presión sobre la URSS y aumentando el gasto militar para fortalecer la capacidad defensiva de Estados Unidos. Esta estrategia, conocida como la Doctrina Reagan, buscaba desafiar la influencia soviética en todo el mundo y apoyar a los movimientos de resistencia anticomunista.

Reagan también promovió la Iniciativa de Defensa Estratégica (SDI), un ambicioso programa para desarrollar un sistema de defensa antimisiles capaz de interceptar y destruir misiles balísticos en vuelo. Aunque el programa enfrentó críticas y desafíos técnicos, reflejó el compromiso de Reagan de aumentar la capacidad militar de Estados Unidos y disuadir cualquier intento de agresión soviética.

El endurecimiento de la política estadounidense coincidió con un período de dificultades económicas y sociales en la Unión Soviética. La presión ejercida por la administración Reagan, junto con los problemas internos de la URSS, contribuyó a un cambio en la dinámica de la Guerra Fría. La combinación de factores internos y externos llevó a la Unión Soviética a adoptar una postura más conciliadora y a buscar acuerdos para reducir las tensiones internacionales.

Revueltas internas y el desmantelamiento de la Unión Soviética

A finales de la década de 1980, la Unión Soviética enfrentó una serie de desafíos internos que contribuyeron a su eventual desmantelamiento. La economía soviética estaba estancada, y la falta de reformas significativas había llevado a una creciente insatisfacción entre la población. La llegada de Mijaíl Gorbachov al poder en 1985 marcó el inicio de un período de reformas políticas y económicas conocido como la "perestroika" y la "glasnost", que buscaban modernizar el sistema soviético y aumentar la transparencia gubernamental.

Las reformas de Gorbachov, aunque bien intencionadas, tuvieron consecuencias imprevistas. La liberalización política permitió la expresión de movimientos nacionalistas y separatistas en las repúblicas soviéticas, lo que llevó a una creciente demanda de autonomía e independencia. Las revueltas internas, junto con la presión económica y la falta de apoyo popular, debilitaron el control del Partido Comunista y aceleraron el colapso del sistema soviético.

En 1991, la Unión Soviética se disolvió oficialmente, marcando el fin de la Guerra Fría y el colapso de una de las superpotencias más influyentes del siglo XX. Las repúblicas soviéticas se convirtieron en estados independientes, y el mundo experimentó un cambio significativo en el equilibrio de poder global. La disolución de la URSS abrió la puerta a un nuevo orden mundial y planteó desafíos y oportunidades para la comunidad internacional.

El nuevo orden mundial: una única superpotencia

Con el colapso de la Unión Soviética, Estados Unidos emergió como la única superpotencia mundial, ejerciendo una influencia predominante en los asuntos internacionales. Este nuevo orden mundial se caracterizó por un período de relativa estabilidad y cooperación, ya que muchas naciones buscaban integrarse en un sistema global basado en el libre mercado y la democracia. La caída del comunismo en Europa del Este y la reunificación de Alemania fueron hitos importantes en la consolidación de este nuevo equilibrio.

La hegemonía de Estados Unidos permitió la expansión de instituciones internacionales y acuerdos de libre comercio, promoviendo la globalización y el intercambio económico. Sin embargo, también planteó desafíos, ya que algunas naciones cuestionaron el dominio estadounidense y buscaron alternativas a su liderazgo. A pesar de estos desafíos, el período posterior a la Guerra Fría fue testigo de un crecimiento económico significativo y una mayor interdependencia entre las naciones.

El nuevo orden mundial también trajo consigo nuevos conflictos y amenazas, como el terrorismo internacional y la proliferación de armas de destrucción masiva. La comunidad internacional se enfrentó a la tarea de abordar estos desafíos en un contexto de cooperación y diálogo, buscando soluciones pacíficas y sostenibles. La transición hacia un mundo multipolar, con el surgimiento de nuevas potencias económicas y políticas, continúa moldeando el panorama global en el siglo XXI.

Perspectivas actuales: ¿Una nueva Guerra Fría?

Relaciones entre Estados Unidos y China en el siglo XXI

En el siglo XXI, las relaciones entre Estados Unidos y China han sido objeto de un creciente escrutinio y debate, con algunos analistas sugiriendo que el mundo podría estar entrando en una nueva Guerra Fría. China, con su rápido crecimiento económico y su creciente influencia global, ha emergido como un competidor estratégico para Estados Unidos. Esta dinámica ha generado tensiones en áreas como el comercio, la tecnología y la seguridad, reflejando una rivalidad similar a la que existió entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría.

El ascenso de China ha llevado a una reevaluación de las políticas estadounidenses en la región Asia-Pacífico. Estados Unidos ha buscado fortalecer sus alianzas con países como Japón, Corea del Sur y Australia, mientras que China ha expandido su influencia a través de iniciativas como la Franja y la Ruta. La competencia por el liderazgo tecnológico, especialmente en áreas como la inteligencia artificial y las telecomunicaciones, también ha sido un punto de fricción significativo entre las dos naciones.

A pesar de las tensiones, las relaciones entre Estados Unidos y China son complejas y multifacéticas, con importantes interdependencias económicas y desafíos compartidos, como el cambio climático y la seguridad global. La comunidad internacional observa de cerca esta relación, ya que su evolución tendrá un impacto profundo en el futuro del orden mundial. La cooperación y el diálogo serán esenciales para evitar una escalada de tensiones y asegurar un futuro pacífico y próspero para ambas naciones y el mundo en general.

Referencias

- Lozano, Á. (2020). La guerra fría: Segunda edición. melusina.

- Heffer, J., & Launay, M. (1992). La guerra fría (Vol. 3). Ediciones Akal.