Lo de “faraonas” es solo una licencia, ya que hubo contados casos en los más de tres milenios de historia (3100-30 a.C.) del Antiguo Egipto. Y eso que el estatus social y el acceso a espacios de mando de las egipcias fue muy superior al de las griegas o las romanas, algo debido a su igualdad legal con los hombres –podían denunciarlos por maltrato, manejar herencias, comprar y vender bienes o divorciarse– y a las peculiaridades de su religión, con la diosa Isis a la cabeza. La relevancia de las mujeres en la corte resulta indiscutible.

En el vasto y fascinante mundo del Antiguo Egipto, las mujeres desempeñaron un papel crucial que desafía las percepciones modernas sobre las sociedades antiguas. Aunque la figura del faraón es predominantemente masculina, varias mujeres lograron ascender al poder supremo, dejando una huella imborrable en la historia. Estas reinas-faraonas no solo gobernaron, sino que también moldearon el curso de una de las civilizaciones más influyentes de la antigüedad. Su legado perdura, invitándonos a explorar sus vidas y contribuciones en un contexto donde la igualdad de género era, sorprendentemente, más avanzada de lo que podríamos imaginar. A través de estos casos, resulta evidente que el Antiguo Egipto brindó oportunidades a las mujeres para convertirse en candidatas al trono y liderar su nación, incluso por encima de su propio hermano en algunos casos.

El rol de la mujer en la sociedad del Antiguo Egipto

Estatuto social y legal de las mujeres egipcias

En la sociedad del Antiguo Egipto, las mujeres disfrutaban de un estatus social y legal que las diferenciaba notablemente de sus contemporáneas griegas y romanas. A diferencia de otras culturas, las egipcias podían poseer propiedades, administrar negocios y participar en transacciones legales, lo que les otorgaba un grado considerable de independencia. La igualdad ante la ley permitía a las mujeres egipcias denunciar a sus maridos por maltrato, divorciarse y manejar herencias, lo que refleja un sistema social que reconocía su autonomía y capacidad.

Este estatus legal se complementaba con un reconocimiento social que, aunque no igualitario en todos los aspectos, sí confería a las mujeres un rol significativo. Eran vistas como complementos necesarios de los hombres, no como seres inferiores, y su influencia se extendía más allá del hogar. Incluso la literatura egipcia aconsejaba a los hombres tratar a sus esposas con afecto y respeto, destacando la importancia de la mujer en la familia y en la sociedad en general.

La autonomía de las mujeres se percibía igualmente en el ámbito administrativo y comercial. Muchas se desenvolvían como empresarias y continuaban usando su nombre y su prestigio incluso tras el matrimonio. Estos rasgos de independencia hacían que las mujeres egipcias se desmarcaran del patrón habitual de otras civilizaciones, convirtiéndolas en ejemplos de fortaleza y participación activa.

Las mujeres en las dinastías: la Gran Esposa Real y su influencia

La figura de la Gran Esposa Real, también denominada Hemet Nesu Weret, ejercía una función primordial en la corte egipcia. No se trataba únicamente de ser la esposa principal del faraón, sino de ejercer una influencia notable en la política y en la legitimidad real, asumiendo ocasionalmente el papel de corregente. La Gran Esposa Real era considerada guardiana de la estabilidad y del linaje, algo vital en la sucesión dinástica, lo que explicaba la frecuente unión entre hermanos en la realeza para preservar la pureza de la sangre real.

Además de su rol en la sucesión, estas mujeres participaban en la toma de decisiones importantes y, en ciertos periodos, ejercían el gobierno durante la minoría de edad de su hijo. Su autoridad abarrotaba la política y la esfera religiosa, al punto de asumir funciones de adoratrices divinas de Amón, reforzando su poder frente al clero. La Gran Esposa Real no solo influía desde la sombra, sino que, en ocasiones, se convertía en el sostén de la legitimidad y la gobernanza de la corte.

El poder de esta figura también se manifestaba en su relación con los dioses. Algunas de estas mujeres eran representadas con atributos regios, como el ureo o la corona, evidenciando su posición cercana al faraón. Gracias a ello, la Gran Esposa Real podía actuar como mediadora entre las divinidades y el pueblo, acrecentando aún más su trascendencia social y política.

Las reinas-faraonas: un recorrido por su historia y legado

De Nitocris a Tausert: las cinco reinas-faraonas de Egipto

El registro histórico sobre las reinas-faraonas de Egipto resulta tan fascinante como misterioso. De acuerdo con el historiador grecolatino Diodoro Sículo, hubo cinco mujeres que asumieron el título de faraón: Nitocris, Neferusobek, Hatshepsut, Nefertiti y Tausert. Estas mujeres, lejos de limitarse al rol tradicional femenino, se encumbraron como líderes en un panorama dominado por los hombres. Cada una de ellas dejó una impronta particular, si bien su recuerdo a menudo fue parcialmente borrado por los sucesores varones.

Nitocris, presunta primera reina-faraona, es una figura envuelta en leyenda. Se cree que gobernó brevemente al final de la Dinastía VI. Según ciertos relatos, vengó la muerte de su esposo provocando la inundación de los responsables en un banquete, si bien falta evidencia concluyente para confirmar este evento. Aun así, su nombre destaca como un ícono de resistencia y valentía en un escenario de transición política.

Neferusobek, que reinó al final de la Dinastía XII, siguió una senda algo más estable. Se le atribuye haber gobernado en paz, consolidando la unidad del reino y manteniendo su soberanía. Su ejemplo pone de manifiesto que no todas las reinas-faraonas enfrentaron periodos de crisis; algunas pudieron gobernar con relativa calma, demostrando así su habilidad de liderazgo y manteniendo la armonía en la historia del Antiguo Egipto.

Meritneith, Jentkaus I y Jentkaus II: figuras históricas enigmáticas

Meritneith, Jentkaus I y Jentkaus II son ejemplos de reinas con atribuciones de poder que van más allá del rol de meras consortes. Meritneith, que vivió alrededor del año 3000 a.C., podría haber ejercido como gobernante, aunque existen controversias sobre si se le otorgó el título de faraón. Su tumba, honrada con ritos propios de reyes, sugiere que detentó una autoridad significativa.

En cuanto a Jentkaus I y Jentkaus II, pertenecientes a dinastías posteriores, su vida se halla rodeada de interrogantes. Sus representaciones a menudo muestran elementos regios —como la barba postiza—, reflejando un estatus posiblemente equiparable al de un rey. Sin embargo, la evidencia documental es escasa, por lo que persisten debates en torno a su verdadera autoridad y la duración de su poder.

Estas mujeres, sumidas en las brumas de la historia, confirman que el linaje femenino no era un fenómeno aislado, sino un aspecto recurrente en la tradición egipcia. Aun con las dificultades para aclarar sus reinados, sus contribuciones destacan la continuidad del poder femenino en diferentes dinastías, retando la suposición de que la monarquía egipcia era exclusivamente masculina.

Hatshepsut: la faraona más prominente y su reinado empoderado

Hatshepsut es quizá la reina-faraona más trascendente del Antiguo Egipto. Gobernó alrededor de 22 años y dejó un legado difícil de ignorar. Hija de Tuthmosis I, ascendió al poder al casarse con su hermanastro Tuthmosis II, pero, tras la muerte de este, acabó proclamándose faraón, retando las normas de su época. Su administración se caracterizó por la estabilidad, la prosperidad y una notable actividad comercial, como la famosa expedición al país de Punt.

Desafiando los roles de género, Hatshepsut adoptó los atributos varoniles del faraón, incluida la barba postiza, para legitimar su reinado. Ello no le impidió exhibir su identidad femenina en algunas representaciones, evidenciando un delicado equilibrio entre los símbolos de poder masculino y su propia condición de mujer. La magnificencia de su templo mortuorio en Deir el-Bahari testimonia su habilidad para impulsar la arquitectura y la cultura egipcia.

Su hijastro, Tuthmosis III, se encargó más tarde de borrar gran parte de su legado, quizá para consolidar su propia autoridad. Sin embargo, el temple de Hatshepsut perduró, y actualmente se la considera un referente de la capacidad femenina para dirigir uno de los reinos más influyentes del mundo antiguo. Su historia pone de manifiesto que el mando en Egipto no estaba vedado a las mujeres, siempre y cuando demostraran su valía política y espiritual.

Cleopatra VII: la última reina y su impacto en la historia

Cleopatra VII es la última gran figura del trono egipcio, cuyo nombre ha trascendido hasta convertirse en sinónimo de astucia y poder femenino. Nacida de la dinastía ptolemaica, Cleopatra heredó un Egipto inmerso en tensiones políticas, tanto internas como externas. Su carisma y pericia en estrategia la llevaron a forjar alianzas con Julio César y, posteriormente, con Marco Antonio, dos de los hombres más influyentes de Roma.

Pese a los estereotipos que la presentan como una seductora, Cleopatra fue una gobernante competente, dedicada a fortalecer a su nación frente al auge romano. Con su muerte, tras la derrota en la Batalla de Accio, Egipto quedó convertido en una provincia romana, marcando el fin de las dinastías autóctonas. Su figura, sin embargo, sigue fascinando: personifica la convergencia de inteligencia política y feminidad en un mundo dominado por los hombres.

Bajo su mandato, Cleopatra fomentó la cultura, la ciencia y la diplomacia, demostrando una mezcla de herencia egipcia y helénica que supo capitalizar a su favor. El desenlace de su historia, con su trágico suicidio, la eleva a la categoría de mito, dejando una huella que continúa inspirando tanto a historiadores como a creadores contemporáneos.

La dinastía ptolemaica y la transición al dominio romano

El legado de Cleopatra y la anexión de Egipto al Imperio Romano

La dinastía ptolemaica concluyó con la muerte de Cleopatra VII, un suceso que selló el destino de Egipto como provincia del emergente Imperio Romano. Pese a la injerencia romana, Cleopatra defendió con energía la independencia y la cultura egipcia, utilizando sus lazos con Roma como estrategia para mantener su soberanía. El trágico desenlace tras la derrota de Marco Antonio llevó a la anexión de Egipto por parte de Octavio (el futuro emperador Augusto), poniendo fin a la serie de faraones y faraonas de linaje local.

No obstante, el legado de Cleopatra no se limitó a su dramático final. Durante su reinado, Egipto vivió un renacer económico y cultural, mostrando al Mediterráneo y al resto del mundo la grandeza de su tradición. La anexión romana, aunque puso fin a los gobernantes independientes, permitió también el intercambio de conocimientos y costumbres, dando lugar a una época de sincretismo cultural en el territorio egipcio.

La figura de Cleopatra perdura como la representación de una soberana valerosa, que luchó hasta el último momento por la autonomía de su nación. Su impronta se percibe en la literatura, el arte y la cultura popular, subrayando la trascendencia de su legado y de la dinastía ptolemaica en la larga historia egipcia.

La fusión de tradiciones egipcias y helénicas en la dinastía ptolemaica

El establecimiento de la dinastía ptolemaica inauguró un periodo de interacción intensa entre las culturas egipcia y helénica, reflejada tanto en la política como en la religión y el arte. Los gobernantes ptolemaicos adoptaron rasgos de la religiosidad egipcia, honrando dioses locales y promoviendo cultos híbridos, mientras consolidaban su propio linaje de herencia macedonia. Esta fusión cultural quedó patente en la adopción del título de faraón y en la edificación de monumentos que mezclaban estilos griegos y egipcios.

Durante este tiempo, la posición de las reinas o faraonas en la corte se consideró de la máxima relevancia para la legitimidad dinástica. Muchas reinas ptolemaicas ejercieron un poder real, acompañando a sus esposos y hermanos en la gobernanza. La propia Cleopatra VII, con su dominio tanto del griego como de la lengua egipcia, y su conocimiento de la religión local, emergió como un símbolo de la perfecta fusión de ambas tradiciones.

Este proceso de mestizaje cultural no solo forjó un periodo de esplendor artístico, sino que también sentó las bases de la identidad egipcia durante los siglos posteriores al dominio romano. Al asimilar y reelaborar las tradiciones de dos mundos distintos, la dinastía ptolemaica es un ejemplo emblemático de la capacidad del ser humano para crear nuevas identidades a partir de herencias diversas.

Reinas y faraonas: su representación en la cultura y mitología

La imagen de las reinas en la literatura y el arte egipcio

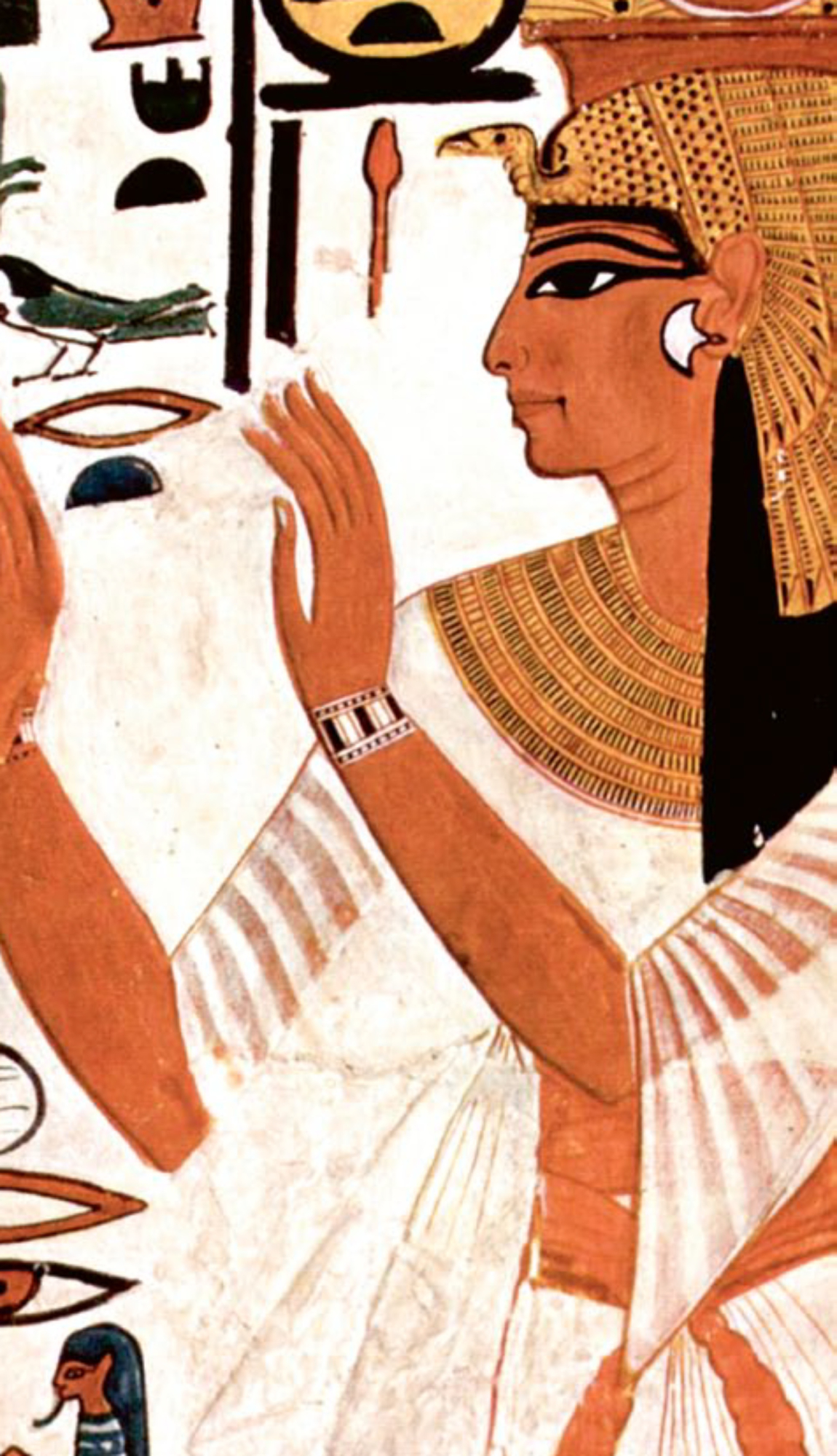

La representación de las reinas-faraonas en la literatura y el arte del Antiguo Egipto ilustra la magnitud de su poder y relevancia. Con frecuencia, aparecen con atributos de realeza, como coronas y cetros, que destacan su condición igual a la de los reyes. La imagen de Hatshepsut como rey con barba postiza es un claro ejemplo de cómo estas mujeres adoptaban íconos masculinos para consolidar su autoridad.

La escritura jeroglífica y los textos funerarios brindan testimonios sobre los actos de gobierno y la relación de las reinas con los dioses. Aunque en algunos casos se las pintó como origen de desgracias, la mayoría de los registros ensalzan su sabiduría y su habilidad para liderar. Estos registros también reflejan las tensiones presentes, donde algunas reinas vieron borrada su memoria para enaltecer el reinado de los sucesores masculinos.

No obstante, la fuerza de su legado ha sobrevivido a los intentos de censura. Su existencia en estos documentos y monumentos subraya la aceptación y, en ocasiones, la veneración que las reinas-faraonas lograron en la sociedad egipcia, desafiando los roles de género y sentando un precedente de gobernanza femenina a lo largo de la historia.

Isis y otras diosas: el simbolismo femenino en la religión egipcia

La religión del Antiguo Egipto es rica en figuras femeninas con un poder extraordinario. Isis, diosa de la magia y la maternidad, encarna la protectora y la sostén del linaje real. Su culto trascendió las fronteras egipcias, llegando a integrarse en tradiciones griegas y romanas. Con su imagen como madre y esposa fiel, Isis subrayaba el rol fundamental de las mujeres en la transmisión de la estirpe divina y en la protección de la sociedad.

Otras diosas, como Hathor, Sekhmet o Neit, también simbolizaban facetas del poder femenino, ya fuera en el amor, la guerra o la sabiduría. Cada una de estas deidades, al igual que las reinas-faraonas, poseía una fuerza autónoma que las equiparaba a los dioses varones, confirmando la dualidad inherente a la concepción egipcia del universo.

La omnipresencia de estas diosas y su culto a lo largo y ancho del Antiguo Egipto resalta la aceptación de la energía femenina como un componente indispensable en la creación y el mantenimiento del orden cósmico. Tal visión sagrada de la mujer se extendía a la esfera política, donde las reinas-faraonas encarnaban en la tierra a la divinidad protectora que aseguraba la continuidad y prosperidad de la nación.

Referencias:

- Smith, E. Female Rulers and Divine Kingship in Ancient Egypt. Journal of Ancient Civilizations.

- Hernández, L. Gender and Power in the Pharaonic Court. Egyptology Studies.