En la antigua ciudad romana de Mérida el cristianismo llegó muy pronto, al igual que ocurrió en otras ciudades importantes de la época, como consecuencia del buen sistema de comunicaciones y la continua llegada de personas procedentes de todas partes del Imperio.

Hay quien defiende que Mérida fue una potencia en lo que al cristianismo hispano primitivo se refiere, pero la majestuosidad de los monumentales restos de época romana relegó a un segundo plano la materia cristiana.

Sin embargo, no existe unión en cuanto a las teorías que explican la llegada del cristianismo a la península ibérica. Algunos autores defienden la llegada de los primeros cristianos desde el norte de África, donde se situaba la Legio VII Gemina que, atravesando el estrecho de Gibraltar, llegaron hasta Astorga y León propagando el cristianismo a su paso. Otros autores defienden que entró por el norte, a través de los Pirineos, mientras que existe otra teoría que apunta que su entrada se produjo por el Mediterráneo, gracias al comercio marítimo con Oriente, siendo quizás esta última la más probable.

Primeras referencias del cristianismo en la Mérida romana

Procediera de un lugar o de otro, los orígenes del cristianismo en la península se entremezclan con leyendas sin base científica y datos aportados, tanto por la arqueología como por diferentes documentos escritos, como los de San Irineo, la carta LXVII de San Cipriano o las actas del concilio de Elvira.

Al no contar, en estos primeros momentos, con suficientes datos aportados por los documentos, durante la Edad Media proliferaron una gran cantidad de obras que describían las vidas de los santos, donde se aportaba un ingente número de datos confusos e inciertos.

Del siglo III ya se tienen noticias de una comunidad cristiana en la Mérida romana, gracias a la carta LXVII escrita en el año 254 por San Cipriano, obispo de Cartago. En esta carta, se denunciaba que los obispos Basílides de Astorga y León y Marcial de Mérida compraron un certificado o documento donde aseguraban haber realizado sacrificios a los dioses, librándose, de este modo, de la persecución al cristianismo establecida por el emperador Decio. Esta actuación resultaba imperdonable para algunos cristianos, que consideraban que estos obispos no podían seguir ejerciendo como guías de la comunidad, por lo que solicitaron la elección de un nuevo obispo.

Estos fueron sustituidos por Sabino y Félix. Sin embargo, los obispos depuestos se empeñaron en ser reintegrados en sus cargos, recurriendo incluso a Roma; engañando al papa Esteban. Este asunto llegó incluso a tratarse en un concilio convocado por Cipriano en la ciudad de Cartago. La importancia de la carta de San Cipriano radica en que aporta información muy valiosa para este primer periodo, evidenciando la existencia de una comunidad cristiana perfectamente organizada y jerarquizada, a cuya cabeza se situaba un obispo.

Se tienen noticias, además, de otros obispos en la Mérida Romana posteriores al acontecimiento narrado por San Cipriano, como son Liberio, asistente a los concilios de Elvira en el año 305 y de Arlés en el año 314 y Florencio, que asistió al Concilio de Sárdica en el año 347 y al de París en 361, donde ejerció un papel importante.

Aparte de las referencias escritas que hablan de la llegada del cristianismo a Mérida, gracias a la arqueología contamos con otros elementos materiales que nos hablan de esos inicios. Algunos testimonios materiales son de carácter epigráfico, como placas funerarias, otros son símbolos cristianos del siglo IV grabados en edificios romanos de carácter público, el teatro y el anfiteatro, como un crismón tallado en una de las losas del suelo de acceso al anfiteatro. Y también se han documentado sarcófagos con testimonios de su fe en Cristo, siendo uno de los más interesantes el que contiene un relieve de la segunda mitad del siglo III aludiendo al pasaje bíblico de Noé, u otro que representa a dos corderos flanqueando una palmera, fechado en la primera mitad del siglo IV.

Santa Eulalia, primera mártir del cristianismo en Mérida

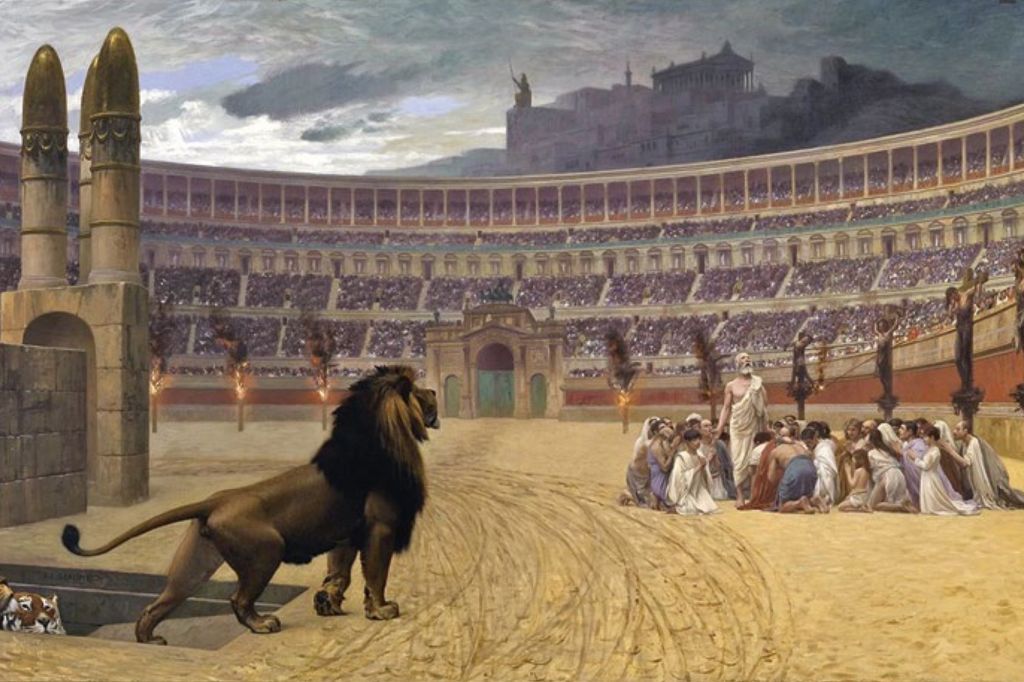

Las primeras noticias de mártires en la península ibérica datan de la persecución de Decio en la segunda mitad del siglo III. De este periodo son personajes como San Vicente, martirizado en Valencia, las alfareras Justa y Rufina en Híspalis (año 287), Félix de Gerona, el centurión Marcelo o el obispo de Tarraco Fructuoso junto con los diáconos Augurio y Eulogio, entre otros muchos cristianos que perdieron la vida por no renegar de su fe.

Su persecución era realmente política, ya que no reconocían el carácter divino de la figura del emperador, y eran acusados de provocar desgracias y males en la sociedad romana al no realizar los sacrificios pertinentes.

A pesar de que, en la historia eclesiástica, arraigó durante los siglos XIX y XX la idea de que el cristianismo fue constantemente perseguido, realmente fueron diez cristianos los que sufrieron persecuciones durante los primeros siglos, siendo la ordenada por Diocleciano la más sangrienta de todas.

Fue en tiempos de este emperador (284-305) cuando se produjo el martirio de Santa Eulalia, niña virgen y mártir de Mérida, cuya fama traspasó los límites de Mérida, hasta el punto de que algunos investigadores afirman que las peregrinaciones a Santa Eulalia comenzaron antes que las iniciadas en torno al apóstol Santiago en Compostela. Además, Eulalia fue invocada como protectora de las tropas cristianas en el llamado proceso de Reconquista y fue patrona de las Españas hasta la proclamación de Santiago Apóstol.

El poeta Prudencio, en el Peristephanon, escrito a finales del siglo IV o inicios del siglo V, relata el martirio de Santa Eulalia, por él sabemos que Eulalia contaba con solo doce años cuando sufrió el martirio. Hija del senador romano Liberio, desde pequeña manifestó su deseo de alcanzar el cielo manteniendo intacta su virginidad.

Al comienzo de la persecución de Diocleciano, que obligaba a los cristianos a ofrecer incienso y sacrificar víctimas a los dioses, Eulalia pretendía desafiar estas normas por lo que sus padres, para evitar problemas y conociendo el valor de su hija, intentaron alejarla del peligro llevándola a una casa de campo, en Ponciano, a unas diez leguas de Mérida, hasta que se calmasen las persecuciones.

Sin embargo, los esfuerzos paternos resultaron en vano ya que una noche la niña escapó y, acompañada de una comitiva celestial de ángeles, llegó a la ciudad y se presentó ante el tribunal protestando valientemente y diciéndoles que esas leyes que mandaban adorar a ídolos y prohibían a Dios eran totalmente injustas y no podían ser obedecidas por los cristianos.

Daciano, gobernador de Mérida, intentó disuadir a Eulalia ofreciéndole regalos e incluso mostrándole los elementos de tortura que podía sufrir si no realizaba esos sacrificios, pero fue en vano y la niña no renunció a su fe en Cristo.

Según algunos autores, el martirio que sufrió Eulalia sucedió el 10 de diciembre del año 304 y padeció trece tormentos: la niña fue azotada con correas de plomo, le hirieron con garfios de hierro que le llegaron hasta los huesos, le derramaron aceite hirviendo sobre los pechos, le vertieron plomo derretido, le hicieron revolcarse con cal viva, la azotaron con varas de hierro, restregaron sus heridas con trozos puntiagudos de tejas rotas, aplicaron teas encendidas sobre sus costados, la arrojaron a un horno, le cortaron los cabellos y la pasearon desnuda por la ciudad, le arrancaron las uñas de los pies y manos, fue atada a un potro para estirarle los miembros y descoyuntarle los huesos y, finalmente, fue quemada. Otras versiones indican que, viendo el torturador que ninguno de los suplicios surtía efecto, finalmente le cortó la cabeza.

Según los relatos, una vez muerta, de su boca salió una paloma blanca elevándose al cielo mientras los verdugos salían huyendo despavoridos. Su cuerpo se cubrió de nieve hasta que, varios días después, unos cristianos le dieron honrosa sepultura. Desde ese momento fue ejemplo de una cristiana firme y valiente.

Aparición de los primeros elementos arquitectónicos propios del cristianismo en Augusta Emerita

A finales del siglo III, coincidiendo con la reforma administrativa de Diocleciano, la ciudad de Augusta Emerita pasó a ser nombrada capital de la diócesis Hispaniarum. Este nuevo estatus jurídico provocó una serie de reformas urbanísticas, configurándose la antigua ciudad romana de Mérida a lo largo del siglo IV.

Sin embargo, será en el siglo V y VI cuando se introduzcan en el urbanismo elementos arquitectónicos propios del cristianismo. En las zonas extramuros de Mérida se construyen basílicas funerarias, como la de Santa Eulalia, mientras que dentro de las murallas se construyen iglesias, además del conjunto episcopal formado por la catedral, palacio y baptisterio, siendo este el centro religioso del cristianismo en la antigua ciudad romana de Mérida.

En la obra Vidas de los Santos Padres Emeritenses, escrita en el siglo VII, se habla de la existencia y ubicación de algunos edificios cristianos. Y, gracias a la arqueología, se han podido confirmar muchos de los datos aportados en este texto, especialmente en la zona extramuros.

Dentro de la ciudad cita el conjunto episcopal, mencionado con anterioridad, que estaría unido, posiblemente, por un atrio. La catedral, posiblemente, se situaría donde ahora se levanta la actual concatedral de Santa María y junto a ella se encontraría el baptisterio, mientras que el palacio episcopal formaría parte del conjunto.

Además de este conjunto, dentro de las murallas se ubicaron, al menos, dos iglesias más. Se trata de la iglesia de San Andrés, situada donde posteriormente se levantó el hoy abandonado convento de Santo Domingo, y la iglesia de Santiago, junto al arco de Trajano.

En cuanto a la zona de extramuros de la antigua ciudad romana de Mérida, la obra cita diferentes iglesias martiriales como la de Santa Lucrecia, y las basílicas de los santos Fausto, Lorenzo y Cipriano, así como la de Santa María de Quintilina, sin olvidarnos del templo más importante de todos como es la basílica de Santa Eulalia, donde las intervenciones arqueológicas realizadas dejaron al descubierto la existencia de un edificio de comienzos del siglo IV, correspondiente al lugar donde posiblemente fue enterrada la mártir.

Gracias a la arqueología se pudo documentar, en una intervención realizada cerca de la Puerta de la Villa, una domus romana de planta rectangular con todos los elementos típicos de este tipo de construcciones. Del conjunto destaca el sistema de captación de agua, con una cisterna abovedada de 4,33 m de lado y una altura de 3,50 m, situada bajo el patio posterior.

Esta cisterna sufrió varias remodelaciones, principalmente en su acceso, aunque lo más llamativo es que los paramentos fueron también modificados, cambiando su función de albergar agua para convertirse en una estancia subterránea, tal y como queda patente al aplicarse una capa de revoco de cal a las paredes.

En el centro de una de estas paredes se pintó un crismón enmarcado por una corona de laurel. El crismón es uno de los primeros símbolos del cristianismo y consiste en la superposición de las letras X y P que formarían las siglas de la palabra griega Christòs o Cristo. En muchos casos, el crismón va flanqueado por la primera y última letra del alfabeto griego, alfa y omega, como indicativo de que Cristo es el principio y el fin de todas las cosas.

El uso del crismón como símbolo del cristianismo se inicia a raíz de la victoria del emperador Constantino sobre Majencio, en la batalla del Puente Milvio en el año 312.

En el caso de la intervención arqueológica realizada cerca de la Puerta de la Villa no se pudo precisar el momento en que fue pintado el crismón, aunque todo apunta que no debe estar lejos de sus inicios, cuando aún los cristianos debían de reunirse de forma clandestina; de ahí que se congregaran en una antigua cisterna reutilizada y situada bajo tierra.

Será ya a partir del siglo V cuando la representación de crismones se convertirá en una práctica habitual, siendo muy frecuente su presencia en la decoración de lucernas cerámicas o en las lápidas sepulcrales. De hecho, se ha localizado este símbolo en restos arqueológicos, por ejemplo, las fuentes y platos votivos encontrados en las excavaciones arqueológicas del barrio de Santa Catalina, e incluso en una fuente de mármol con la representación de un busto masculino, acompañado de unos caracteres latinos y un crismón.

Importancia de la basílica de Santa Eulalia

Fue construida en la primera mitad del siglo IV, sobre lo que fue el mausoleo de Santa Eulalia, aunque no se ha podido precisar si lo que aquí había era el lugar donde el cuerpo fue enterrado o si se trataba de una memoria donde se conservan sus reliquias.

El mausoleo es de planta rectangular, con una sola nave y sin cripta, estando rematada por un ábside semicircular. La ubicación de este edificio, relacionado con el martirio de Santa Eulalia, dio origen a una serie de sepulturas de origen cristiano dispuestas en torno al de la mártir, habiendo documentado, en esta área funeraria, al menos hasta cuatro mausoleos.

Este sepulcro fue el origen de una basílica levantada en el siglo V en su honor, sobre la que posteriormente se edificó, ya en el siglo XIII, la actual iglesia de Santa Eulalia. Este tendría un triple carácter: martirial, funerario y monástico. Sus dimensiones, de 30 m. de ancho y nave central de 15 m., la convertían en una de las basílica de mayor tamaño de la Península en ese periodo.

En el siglo VI se realizaron importantes remodelaciones en el edificio siendo abandonado hacia el año 875, cuando la comunidad cristiana existente en Mérida emigra a Badajoz.

Junto a la basílica se encontraba el monasterio, en el que no solo vivían los monjes que se ocupaban de mantener la basílica sino que también se educaba a niños, como ocurrió en los casos de Augusto, Quintiliano y Veraniano.

Además del monasterio de hombres de la antigua ciudad romana de Mérida, también existiría otro dedicado a mujeres vírgenes. Algo separado de la basílica, una intervención arqueológica dejó al descubierto un edificio identificado como el xenodochium, que fue fundado por el obispo Masona para acoger peregrinos, transeúntes y enfermos.

Tras el abandono y deterioro de todo el complejo relacionado con la basílica, a finales del siglo IX, será en el año 1230 cuando se levante un nuevo edificio religioso, cuya construcción estuvo condicionada por la preexistencia del mausoleo de Santa Eulalia, de forma que la cabecera del sepulcro coincide perfectamente con el ábside del nuevo templo. Es este templo del siglo XIII el que hoy en día aún podemos observar en la ciudad de Mérida, a pesar de haber sufrido numerosas reformas a lo largo de los siglos.

* Este artículo fue originalmente publicado en la edición impresa de Muy Interesante o Muy Historia.