La existencia de agua ha supuesto un condicionante fundamental para el asentamiento humano desde la antigüedad. En la Hispania romana este aspecto debió ser clave en la localización de espacios adecuados para la fundación de colonias. Así, algunas de las ciudades más importantes del interior fueron establecidas junto a grandes ríos, como es el caso de Augusta Emerita (río Anas) o Corduba (río Baetis).

Sin embargo, como indican algunas fuentes clásicas y confirman los restos arqueológicos, el abastecimiento de agua a la población para consumo humano no debió realizarse desde estos grandes cauces debido a su baja calidad. Según indica Vitruvio (siglo I a.C.), los manantiales debían buscarse en las montañas y en las regiones orientadas al norte ya que, en estos lugares, las aguas son más abundantes, agradables y más saludables.

En caso de no existir manantiales cercanos era necesario captar aguas subterráneas de calidad a través de pozos y galerías o almacenar agua de lluvia. Por lo tanto, lo más habitual era llevar el agua de calidad desde manantiales situados a cierta distancia de la ciudad de una manera eficiente, lo que suponía dotar a la conducción (aquarum ductus) de una sección adecuada para garantizar un caudal ajustado a las necesidades de la población y proporcionar al sistema unas características idóneas para asegurar su calidad.

Así, en las conducciones para consumo humano se evitaba la entrada de luz solar y de contaminantes mediante su cerramiento o conducción subterránea, tratando de evitar pérdidas y filtraciones. Además, las conducciones tenían una ligera pendiente ajustada con precisión para que el agua corriese a una velocidad constante, evitando la erosión del canal o estancamiento. Para la limpieza y filtrado de limos e impurezas se incluían elementos arquitectónicos de decantación como las piscinas limarias.

Conducción y almacenamiento del agua en Augusta Emerita

Un aspecto fundamental para garantizar el abastecimiento de agua está relacionado con el almacenamiento. El problema de abastecimiento se acentúa en algunas ciudades de la Hispania romana donde el clima provoca una escasez de precipitaciones en amplias épocas del año. En estas zonas se tiene constancia arqueológica de la utilización de presas para embalsar agua, aunque no se dispone de fuentes clásicas que confirmen la existencia de grandes embalses, ni cuál era su función. Algunos estudios actuales referencian más de 70 presas y azudes de derivación en la Hispania romana con probable construcción entre los siglos I y IV d.C. Sin embargo, no está claro que estas presas fueran destinadas a consumo humano, siendo probable que estuvieran más relacionadas con usos agrícolas, ganaderos e industriales.

Considerando esta hipótesis, para el consumo humano se hizo necesario realizar conducciones para acceder al agua de otras cuencas (trasvases), estableciendo sistemas de abastecimiento de gran complejidad basados en conducciones que cubrían importantes distancias, como en el caso de Augusta Emerita. Las conducciones fueron, en ocasiones, enormes infraestructuras hidráulicas que recorrían largas distancias e incluían fábricas de gran importancia, como túneles y acueductos sobre arcadas, empleados para salvar la topografía del terreno.

En este sentido, Vitruvio indicó que, si en el recorrido de la conducción se encuentran depresiones del terreno, se deberían preparar unas arcadas o pilares para trazar acueductos. La conducción del agua se realizaba mediante canales de piedra, tuberías de plomo o de barro acoplables.

En el caso de los canales (specus), Vitruvio indicó que el lecho debía tener una caída de medio pie por cada cien pies de longitud (pendiente del 0,5%) siendo su obra abovedada para proteger el agua del sol. La cubierta estaba formada por una simple piedra plana, dos piedras iguales apoyadas formando un arco apuntado o una bóveda desarrollada a partir de un arco de medio punto. El canal habitualmente tenía forma de «U» y estaba revestido de mortero de cal para impermeabilizar su vaso y evitar filtraciones.

En conducciones de pendiente insalvable se llegó a utilizar la técnica del sifón, en la que se empleaba una canalización cerrada (por ejemplo, de plomo) para unir dos depósitos de descarga situados en los extremos de un valle. El depósito inicial estaba situado a una cota mayor que el final, por lo que el agua atravesaba todo el valle gracias a la ley de los vasos comunicantes.

Independientemente del sistema empleado, en la ciudad se construía un depósito decantador (castellum) y tres aljibes que distribuían el agua según tres finalidades: fuentes públicas (prioritaria), baños y casas particulares.

¿Cómo construían los acueductos en la Hispania romana?

Según Vitruvio, el primer paso para conducir agua a las ciudades es un estudio del nivel del terreno. Para ello los topógrafos romanos (libratores) usaban la dioptra, los niveles de agua y sobre todo el corobate. Según Herón de Alejandría (siglo I d.C) la dioptra estaba formada por un tubo de observación o un elemento con visor en ambos extremos unidos a un soporte en los que se encontraba un limbo horizontal y otro vertical, permitiendo medir ángulos horizontales y verticales, por lo que supuso una primera versión de un teodolito topográfico.

Gracias a estas medidas angulares y a los conocimientos de trigonometría se pudo definir el trazado de estas obras. El corobate fue descrito por Vitruvio y consistía en una regla horizontal con una longitud aproximada de 20 pies (unos 6 m), en cuyos extremos posee unos brazos transversales de los que se disponen unas plomadas para garantizar la nivelación de la regla, aunque también se podía utilizar un nivel de agua. Una vez nivelado, se podía determinar visualmente puntos a la misma altura, desde ambos extremos, alineando las placas situadas en los mismos.

Tras el estudio del terreno, probablemente se trazaba una ruta aproximada analizando las diferencias de altitud y ajustando el trazado definitivo. Lógicamente, estos trazados intentaban seguir la curva de nivel del terreno, para evitar la construcción de túneles o arcadas, dotando de una pequeña pendiente al canal.

Una vez replanteado el trazado, se iniciaban las obras por secciones, para lo que era necesario contar con un sistema de aporte de materiales; habitualmente se empleó la piedra, el hormigón (opus caementitium), el ladrillo y, en menor medida, la madera. Los sillares de piedra eran preparados y transportados desde alguna cantera cercana, adaptando estos materiales a las necesidades de su transporte y colocación. Por ejemplo, en el acueducto de los Milagros se marcan claramente los agujeros en los sillares para las garras de la tenaza y las muescas para introducir las palancas que permitían trasladarlos. Para elevar estos elementos en la obra se utilizaban cuerdas, poleas y grúas. Una vez colocados, según una determinada disposición (aparejo), estos elementos encajaban directamente (en seco) o se empleaba argamasa, grapas de madera o metal para garantizar la unión de los mismos.

En el caso de las construcciones subterráneas, se abría una trinchera para posteriormente situar sobre el terreno adecuado la tubería con una cierta pendiente. Si la construcción subterránea incluía un canal de transporte, se ejecutaría la zona inferior del mismo para posteriormente levantar los muros de hormigón y disponer la bóveda sobre una cimbra de madera provisional, hasta finalizar su construcción. Si la conducción tenía que atravesar una zona elevada del terreno, se excavarían túneles, para lo que se ejecutaban también pozos de registro.

En los acueductos con arcadas, la obra se iniciaría con la excavación y definición de los cimientos de los pilares, la colocación del andamiaje de madera, el levantamiento de los pilares, la colocación de cimbras, para apoyar provisionalmente los arcos, la ejecución de estos y así sucesivamente ir ganando altura, hasta concluir la fábrica con la construcción y nivelación del canal (utilizando el corobate) y finalizar con el desmontaje de los elementos auxiliares y el andamiaje.

Conducción del agua mediante acueductos y embalses en Augusta Emerita

La colonia de Augusta Emerita fue situada entre los ríos Guadiana (Anas) y Albarregas (Barraeca), lo que supuso un importante factor en su desarrollo, debido a la disponibilidad de agua para las actividades agrícolas, ganaderas e industriales.

Sin embargo, el abastecimiento de agua para la población se realizaba a través de un sistema de canalizaciones que llevaban agua de calidad desde diversos manantiales y que, una vez en la ciudad de Augusta Emerita, eran distribuidas según su finalidad.

También existieron numerosos pozos privados que abastecían muchas domus; en Augusta Emerita existieron, al menos, 3 sistemas independientes de abastecimiento conocidos como Cornalvo, Proserpina y Rabo de Buey o las Tomas. Todos ellos estaban, principalmente, compuestos por conducciones subterráneas aunque, para salvar el valle del río Albarregas, se ejecutaron acueductos sobre arcadas, como es el caso del acueducto de Los Milagros (Proserpina) y el de San Lázaro (Rabo de Buey).

Uno de los problemas que tradicionalmente viene ocupando a la comunidad científica en el estudio de estos sistemas es su datación, debido a la ausencia de fuentes antiguas. Otra de las discrepancias está relacionada con la presencia de dos presas de embalse en la cabecera de los sistemas de Cornalvo y Proserpina, que son datadas por algunos autores a finales del siglo I d.C o principios del siglo II d.C., incluso justificando estas fechas con el análisis de algunos restos por el método de carbono 14. La presencia de estas presas en los sistemas de abastecimiento de esa época contrasta con el gusto de los romanos de un agua de calidad para el consumo humano. Por esta cuestión, algunos autores creen que estas estructuras son posteriores y que las conducciones primitivas se abastecían, únicamente, de manantiales situados en la cuenca del río Albarregas (Cornalvo) y de los arroyos Las Adelfas y Las Pardillas (Proserpina). Bajo esta hipótesis es posible que dichos embalses pudieran servir para otros fines. En esta línea, las presas podrían garantizar un aporte regular de agua a dichos cauces facilitando la captación de aguas subálveas a través de galerías subterráneas una vez filtrada por el terreno.

Independientemente de su datación, de su finalidad y de su desarrollo, la importancia de estas presas desde el punto de vista constructivo es incuestionable.

Sistemas de conducción del agua en Augusta Emerita: Cornalvo, Proserpina y Rabo de Buey

El sistema de Cornalvo está formado por una conducción que parte desde la zona del embalse, situado en el río Albarregas, a unos 16 km al noreste de Augusta Emerita, y que discurre por más de 18 km hasta la ciudad de Augusta Emerita.

El canal principal cuenta con otros secundarios, como es el caso de la conducción del Borbollón, que enlaza a unos 300 m aguas abajo de la presa y añade al sistema agua procedente de la cuenca del arroyo del mismo nombre.

La presa, que sigue en funcionamiento, alcanza hoy una longitud de 220 m y 20 m de altura. Está formada por tres muros de fábrica paralelos a los que se suman otros perpendiculares, formando una retícula rellenada con un espaldón de tierras aguas abajo. En el caso del paramento de aguas arriba, el muro es más tendido, con algunos sectores escalonados.

El embalse cuenta con un canal alimentador, que aporta agua de otras cuencas secundarias, con lo que se consiguió mayor capacidad de captación de aguas. La conducción presenta un mal estado de conservación, ya que ha desaparecido en gran parte del trazado. Según indican numerosos autores, este debió ser el primer sistema de abastecimiento puesto en marcha en la ciudad Augusta Emerita.

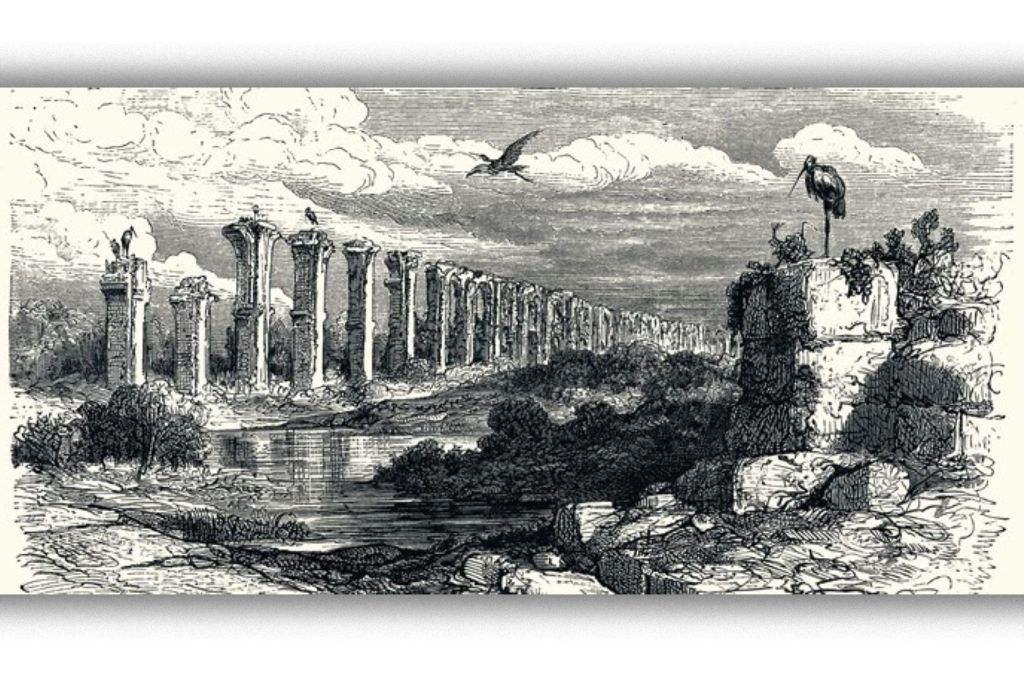

El sistema de Proserpina está formado por una conducción que parte de la zona del embalse del mismo nombre, situado en la cuenca del arroyo de las Pardillas al norte de Augusta Emerita, y transcurre a lo largo de unos 10 km, mayormente de forma subterránea. En esta conducción destaca el llamado acueducto de Los Milagros, de unos 830 m de longitud, que salva la vaguada del río Albarregas. Esta obra está inicialmente formada por un muro de unos 32 m, al que sigue un primer tramo de arcadas sencillas con pilares sin contrafuertes, de los que solo se conservan 3. A continuación, sigue una zona sin apenas vestigios y después la impresionante zona con arcadas de unos 180 m de longitud, que permite el paso sobre el río. En los 2 pilares que permiten superarlo se incluyen unos tajamares para protegerlos de la corriente. En esta zona, la altura de la obra llega a los 28 m, incluyendo tres pisos de arcadas. Los pilares cuentan con contrafuertes, para dotar de mayor consistencia a la obra. La construcción cuenta con una combinación alternante de sillería de granito y ladrillo muy característica. Los arcos, de medio punto en la arcada superior y recortados en los 2 pisos inferiores, arrancan desde el núcleo de los pilares y están realizados con ladrillo, excepto en el caso del inferior que salva el río que es de sillería. A continuación de esta zona, existe un quiebro en la alineación hasta llegar finalmente a la ciudad Augusta Emerita, donde se localizaba un depósito.

Como se ha indicado previamente, este sistema hidráulico cuenta con una presa situada a unos 5 kilómetros al norte de la ciudad Augusta Emerita que tuvo varias fases de construcción y que todavía está en funcionamiento. Está formada por un muro de fábrica con núcleo de hormigón paramentado con sillería y reforzado por contrafuertes, tanto aguas arriba como aguas abajo, en donde se le adosa un amplio espaldón de tierras. Este muro presenta en planta tres alineaciones rectas con más de 425 m de longitud total y alcanza hasta los 21 m de altura. El sistema cuenta con un canal alimentador aguas arriba de la presa, que aporta agua desde la cuenca del arroyo Las Adelfas.

El sistema Rabo de Buey está formado por varios subsistemas independientes conectados entre sí, denominados Las Tomas, Casa Herrera y Valhondo. El principal cuenta con una conducción subterránea de más de 5 km, que incluye una galería de captación de aguas drenadas en una zona situada al noreste de la ciudad Augusta Emerita. La conducción incluye la arcada del acueducto de San Lázaro, que permite salvar el valle del río Albarregas, que pudo llegar a tener una longitud aproximada de casi un kilómetro. En la actualidad solo se conservan tres pilares y los arcos intermedios. En el siglo XVI fue reconstruido, aprovechando materiales del original. De los restos actuales se deduce que la obra estaba estructurada en dos pisos, en el que la arcada inferior estaba construida en sillería y la superior contaba con una combinación de sillería y fábrica de ladrillo, similar al caso de Los Milagros.

En el área cercana a Augusta Emerita también se han documentado otras presas menores, posiblemente privadas, cuya finalidad era agropecuaria, dando servicio para regadío y para ganadería. Todas estas presas cuentan con un sistema constructivo similar a las de Cornalvo y Proserpina, con dos paramentos con núcleo de hormigón. Se trata de elementos poco estudiados hasta la fecha, que deben ser analizados en el contexto de algunas villas (villae). Algunos ejemplos son las presas de Araya, Valverde, Don Tello, Esparragalejo y El Peral.

* Este artículo fue originalmente publicado en la edición impresa de Muy Interesante o Muy Historia.