La Cultura Ibérica se desarrolló durante la Edad del Hierro, entre el siglo VII y I a.C. (desplazando a la Edad del Bronce), pero no fue un período homogéneo a nivel mundial, ni tampoco surgió de manera simultánea, sino que fue expandiéndose de forma paulatina desde el Próximo Oriente hasta otras partes del mundo.

Historiográficamente el desarrollo de la fundición de hierro y la trasmisión de la metalurgia se atribuyen a los hititas durante la Edad del Bronce Final (s. XVII a.C.). Pueblo asentado en el área de Anatolia, durante un tiempo gozó del monopolio sobre el trabajo del hierro y mantuvo contactos comerciales con Siria y Egipto.

En Grecia, la introducción del hierro (c. 1100 a.C.) se hizo a través de los dorios, una antigua tribu helénica que habitó en el noreste de Grecia, la antigua Macedonia y Epiro.

En Europa continental y mediterránea llegó a mediados del siglo VIII a.C. Sobre la península ibérica no hay consenso y se proponen dos vías (compatibles entre sí) para la introducción del hierro. Una de ellas es a través de Europa continental –a partir de los campos de urnas– y la otra, por los contactos comerciales de los pueblos colonizadores procedentes del Mediterráneo Oriental: fenicios y griegos. Ocurrió alrededor del siglo VIII a.C., aunque la Edad del Hierro es más perceptible en la cultura material desde mediados del VII a.C.

La introducción de este metal fue lenta, no supuso cambios bruscos ni en la sociedad ni en la cultura, y tampoco se dio de la misma manera en toda la península ibérica. Se difundió mucho antes en las áreas próximas a las costas, donde los pueblos colonizadores, fenicios y griegos –a los que se le unirán los púnicos–, podían llegar más fácilmente a través del mar.

Uso del hierro y nacimiento del comercio en la antigua Península Ibérica.

Es en este momento cuando se descubre cómo trabajar el hierro, de modo que se extrae y modela para la fabricación de armas, herramientas y otros artefactos. Con los años, su uso se volvió más popular y permitió un gran desarrollo tecnológico y cultural.

El hierro, al ser un mineral más abundante que otros, como el bronce, permitió que su explotación fuera más económica, aunque necesitara temperaturas más elevadas para su fundición.

El cambio del bronce al hierro provocó algunas transformaciones en los patrones de asentamiento de los pueblos de la Península. Por ejemplo, su emplazamiento cerca de zonas de cultivo, a orillas de los ríos y en posiciones de altura, como Cástulo o Puente Tablas. Además, en este momentos estos grupos se relacionan entre sí, recibiendo influencias recíprocas.

La necesidad de obtener materias primas del entorno y el interés de intercambiar productos o bienes entre culturas se hace más evidente, naciendo así el comercio a gran escala. Lo que se vio reforzado por la mejora de los medios de transporte, terrestre y marítimo (sobre todo gracias a los fenicios), que también hizo surgir el interés por explorar el mundo conocido. El interés comercial llevó a fenicios, griegos y cartagineses a explorar la península ibérica.

Todas estas culturas o civilizaciones coexistieron con los íberos en tiempo y espacio. Ninguna de ellas tenía interés en la conquista del territorio –a diferencia de los romanos–, por lo que se dedicaron a fundar ciudades en la Península desde las que comerciaban y en las que, más adelante, fabricarían sus propios productos con los que comerciar.

A los íberos les interesaban estos asentamientos para comerciar, intercambiar bienes o redistribuirlos: sobre todo bienes de prestigio. Tal fue la magnitud de esta red comercial, y la importancia que tuvo el comercio fenicio, griego y cartaginés en la Península, que en muchos asentamientos es muy común encontrar productos manufacturados de procedencia oriental, llegados de lugares del otro lado del Mediterráneo como Egipto.

Pero, acompañados de estos productos, también llegaron otros rasgos y elementos que se van haciendo más visibles en la economía, la sociedad, la ideología, la política y la religión de los pueblos indígenas, produciéndose una aculturación y modificación de las costumbres, sobre todo por parte de las aristocracias.

Esta influencia es denominada por los historiadores como orientalizante, también conocido como Bronce Final, y es un periodo que va del siglo VIII al VI a.C.

Las primeras relaciones y dinámicas de contacto cultural esporádicos entre las comunidades indígenas y los navegantes comerciantes no se produjeron antes del 800 a.C. A este proceso se le conoce como precolonización. El interés de los comerciantes era la obtención de metales como oro, plata, plomo, estaño, cobre y más tarde hierro, que los indígenas intercambiaban por productos manufacturados del Próximo Oriente.

En adelante, deciden asentarse en las zonas costeras y actuar como intermediarios entre los indígenas y los nuevos mercantes. Esto les llevó a seguir sus rutas comerciales, cruzando el estrecho y llegando, posiblemente, hasta las islas Británicas o cerca.

El historiador Heródoto nos habla (Libro IV, 196) de la existencia de un tipo de comercio que ha venido a denominarse el “comercio silencioso”. Los cartagineses llegaban a un sitio habitado, descargaban sus mercancías y las dejaban alineadas en la playa. Volvían a sus naves y hacían señales de humo para ser vistos por los indígenas, estos acudían a la playa y dejaban en oro el pago que consideraban adecuado por esas mercancías. Se alejaban y esperaban a que los cartagineses volvieran a la playa y examinaran el oro. Estos, si estaban conformes con el trato, lo cogían y seguían su camino. Si no, volvían a sus naves y esperaban a que los indígenas añadieran más oro, hasta que los cartagineses quedaban conformes. Pero ninguno tocaba la mercancía del otro, hasta que había acuerdo. Así es como empezó el comercio con fenicios, griegos y cartagineses.

Pero, antes de hablar de ellos, no debemos olvidarnos de la primera organización estatal de la península ibérica: la civilización tartésica (del siglo VIII a.C. hasta mediados del VI a.C.). La cultura tartésica surge en el suroeste peninsular (valles del Guadalquivir, del Guadiana y al sur de Portugal) en el Bronce tardío (1200- 900 a.C.).

En un principio, su economía tuvo una base agropecuaria, pero más tarde su desarrollo económico e industrial se debió a la explotación de los abundantes metales que existían en la región, sobre todo plata y cobre.

Estuvieron muy relacionados con los procesos de colonización en el Mediterráneo durante la Edad del Hierro, beneficiándose del comercio con fenicios y quizás con griegos de Focea. Llegó a ser tal la interacción entre grupos locales y fenicios que en los objetos que encontramos se combinan elementos de tradición indígena con otros procedentes de los contactos con los comerciantes extranjeros. Es tal esta combinación que, posiblemente, en Tartessos existiera la presencia directa o indirecta de artesanos y comerciantes de origen oriental.

Los tartesos desaparecieron abruptamente de la historia, posiblemente por la presión de los comerciantes púnicos y por la pérdida de la base de su economía.

La llegada a la Península Ibérica de otros pueblos del Mediterráneo

Por un lado, tenemos a los fenicios que habitaron en el Próximo Oriente, en la costa del Levante –lo que hoy es Líbano–. Era una estrecha franja costera que tenía limitados los recursos agrícolas, pero ellos supieron explotarlos, lo que ayudó a que se desarrollara el comercio marítimo.

Sabemos de ellos gracias a la arqueología, los autores griegos y latinos, la Biblia hebrea y los registros asirios. Si bien desconocemos cómo se denominaban a sí mismos, bien pudieron usar el término antiguo cananeo y llamar a su territorio Canaán.

El nombre de fenicio viene del griego phoìnikes, que se traduce como color “rojo púrpura”. Este término derivaba del tan deseado tinte natural con el que comerciaban y teñían sus textiles (se obtenía de un molusco gasterópodo, el múrex). De esta palabra también deriva el término púnico con el que se denominaba a los cartagineses, es decir, a los fenicios instalados en Cartago.

Los fenicios se organizaban en ciudades-Estado políticamente independientes, pero unidas culturalmente, destacando Tiro, Sidón y Biblos. A excepción de esta última (que ya se conoce como un centro urbano importante alrededor del 3000 a.C.), las ciudades fenicias empiezan a cobrar más importancia en torno al 1500 a.C., al final de la Edad del Bronce (ca.1600-1200 a.C.). Esto se debe a la llegada de los ‘pueblos del mar’, como filisteos e israelitas, que se establecieron también en la zona, al sur del Levante, y al declive de la influencia egipcia sobre estos territorios (1200 a.C.), que ayudaron a estas ciudades a liberarse del dominio extranjero.

Pero las incursiones de los pueblos del mar no afectaron de igual modo a los fenicios, ya que se observa una continuidad en las tradiciones desde el Bronce Final hasta el periodo helenístico (300 a.C.).

Como hemos visto, su interés radicaba principalmente en la búsqueda de metales, pero descubrieron que las costas andaluzas también le podían proporcionar otros recursos como atunes y sal (importante por su uso en la conservación de alimentos). Así, produjeron salazones y salsas de pescado con las que comerciaban por todo el Mediterráneo, pero también lo hacían con vino, aceite, madera de cedro, cobre y múrex.

Muchos de los asentamientos fenicios servían de puntos estratégicos para comerciar y conseguir productos escasos en el Mediterráneo. Fueron importantes enclaves Gadir (Cádiz), Malaka (Málaga), Sexi (Almuñécar) o Abdera (Adra).

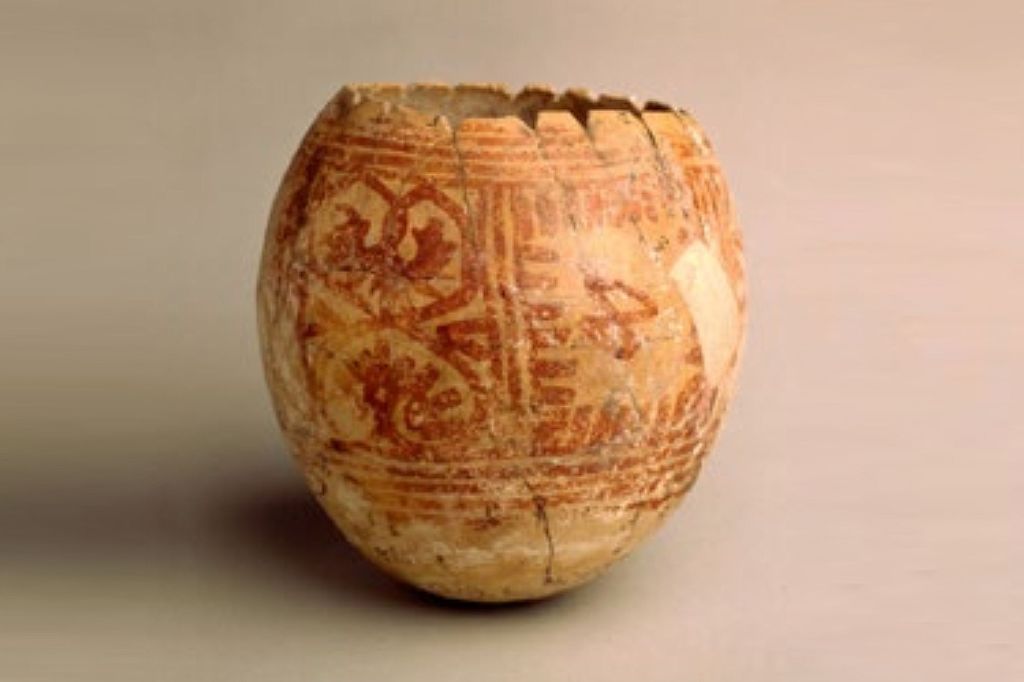

Los fenicios también fueron excelentes constructores, creadores de innovaciones técnicas en la navegación y artesanos. Expertos en la producción textil, en el trabajo de la madera, el marfil y el metal, sus orfebres eran conocidos por sus habilidades y técnicas. Además, inventaron el torno rápido cerámico (s. VIII a.C.).

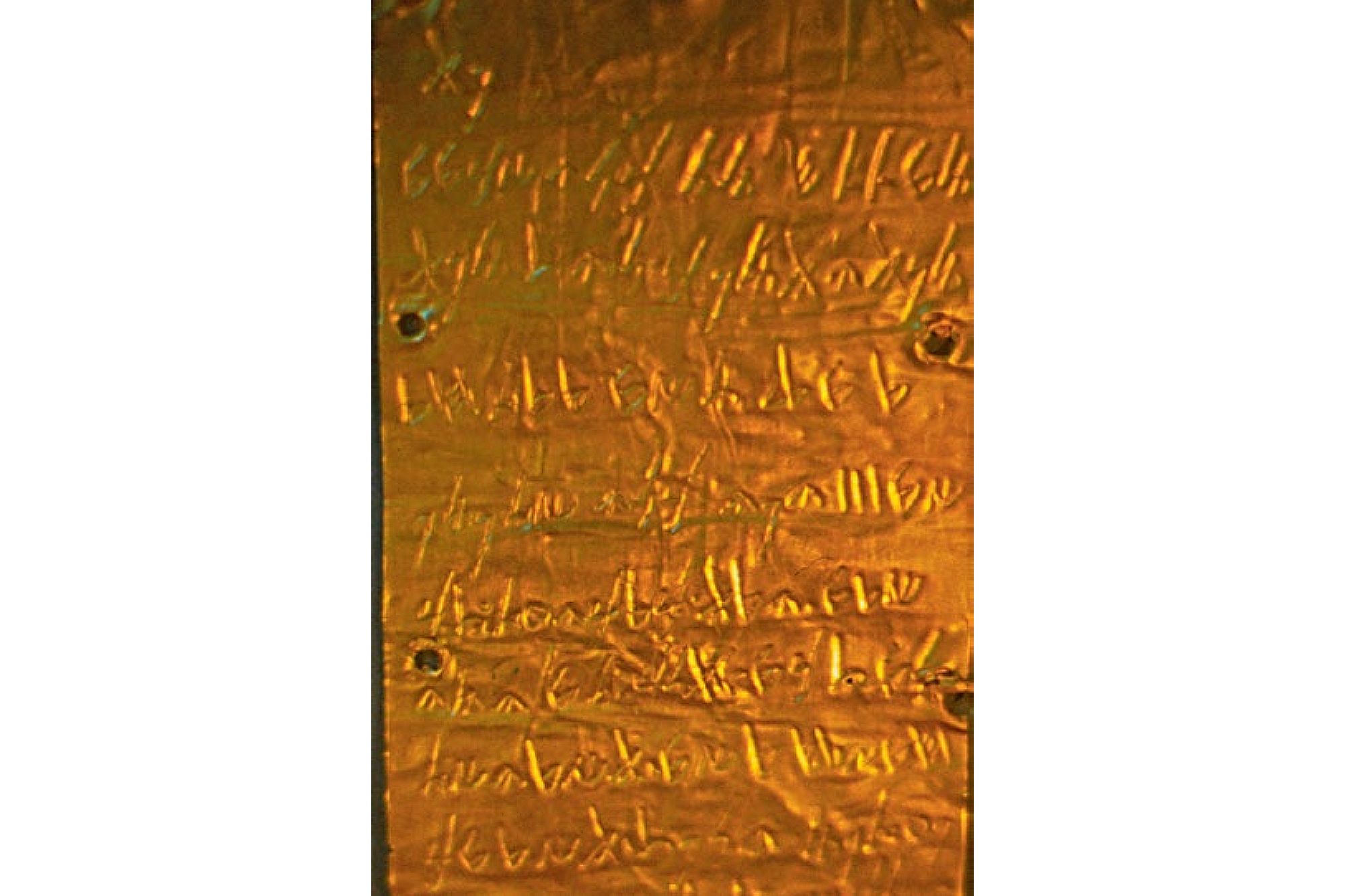

Uno de los aportes más importantes de los fenicios fue la creación del primer sistema de escritura alfabético, que se convirtió en uno de los sistemas de escritura más utilizados, al ser difundido por los mercaderes fenicios a lo largo del mundo mediterráneo. Fue la base de los alfabetos occidentales: griego, íbero o etrusco.

Respecto al arte fenicio, se puede resumir como una amalgama de influencias culturales diferentes: chipriota, asiria, del Egeo, del norte de Siria... Destaca la influencia egipcia, por las relaciones políticas y económicas de las ciudades fenicias y Egipto.

Otros de los protagonistas de la Edad del Hierro en el Mediterráneo fueron los griegos, que llegaron unos siglos más tarde que los fenicios, si bien su presencia es menos clara y es más discutida.

Explorando sus costas, llegaron a la península ibérica hacia el siglo VI a.C. y la llamaron Iberia. Alrededor del 600 a.C., fundaron la colonia de Massalia (actual Marsella), en el sur de Francia y esos mismos colonos fundaron la primera colonia griega en la Península: Emporion (actual Ampurias), alrededor de 575 a.C. Desde este enclave, los griegos siguieron creando nuevas colonias en la costa en dirección sur y, poco tiempo después, fundaron la colonia de Rhode (actual Rosas en Gerona), a la que siguieron Denia y Alicante.

Al igual que los fenicios, comerciaron con sus productos, pero también influyeron en la economía, en la sociedad y en la cultura de los pueblos indígenas de la Península. Su modelo de ciudad-Estado, sus técnicas artísticas, su alfabeto y su moneda, por ejemplo, hicieron que estos pueblos adaptaran la escritura, que su sociedad se volviese más compleja, otorgando más poder a las aristocracias, y que se empezaran a crear ciudades-Estado.

Muchos de estos griegos, como los dorios, fundaron varias colonias, entre ellas Cirene, en la actual franja costera de Libia. Esta fue una zona más en la que los griegos podían obtener recursos ganaderos, gracias a su fertilidad, pero además era un enclave estratégico para el comercio en el mar Mediterráneo.

Posteriormente, llegarían a la península ibérica los fenicios púnicos, también conocidos como cartagineses. Estos se habían establecido en la ciudad norteafricana de Cartago, colonia fenicia fundada en 814 a.C. que, durante el siglo VI a. C., asume un papel dominante en el Mediterráneo Occidental, convirtiéndose en centro receptor de bienes de lujo y materias primas en Occidente.

Muchas de las antiguas colonias comerciales fenicias pasaron a la esfera púnica; tal es el caso de Gadir (Cádiz), Baria (Villaricos) o Ebusus (Ibiza). Sabemos que los púnicos generalizaron como rito de enterramiento la inhumación y que, a partir del siglo VI a.C., surge el culto a una nueva divinidad, Tanit, que tenía los mismos atributos que Astarté, la diosa fenicia protectora de los navegantes.

Su hegemonía en el Mediterráneo occidental terminaría bajo el yugo romano. Cartago y Roma se enfrentaron en las tres Guerras Púnicas. La tercera (149-146 a. C.) provocó la destrucción total de la ciudad de Cartago y Roma pasó a dominar el Mediterráneo.

Pero hay otro pueblo más presente en este momento en el Mediterráneo, el etrusco, del que sabemos mucho gracias a la arqueología.

Su historia se remonta a finales de la Edad del Bronce y llega hasta su colonización por los romanos en el siglo III a.C. Originarios del centro de Italia, Etruria (actual Toscana), vivían en ciudades-Estado que formaban una confederación o liga y mantenían intercambios culturales y comerciales con los pueblos vecinos.

Su economía se basaba en la obtención de minerales metalíferos, la agricultura y la artesanía. Comerciaron con estos productos y los exportaron por la península itálica, pero también realizaron intercambios con celtas de la Galia, fenicios, cartagineses, griegos e íberos. Y es que fueron un pueblo marítimo que controlaba los mares Tirreno y Adriático.

Al igual que los fenicios, los etruscos añadieron a su arte elementos de otros pueblos como los griegos, los galos, los fenicios o los egipcios. Esto les hizo desarrollar una cultura bastante rica, que destacó además en medicina y urbanismo.

Cada una de sus ciudades tenía un consejo, compuesto por ciudadanos importantes y un jefe, que ostentaba el poder religioso, militar y civil. Su sociedad era jerárquica y oligárquica.

Cuando vieron peligrar su hegemonía comercial, se aliaron con los cartagineses para derrotar a los griegos foceos. Esto les permitió asentar su hegemonía comercial en el Mediterráneo noroccidental, llegando a tener colonias en la Galia, Córcega y Cerdeña. Hegemonía que empezó a declinar hacía el s. V a.C. a medida que tomaban importancia sus vecinos romanos, que los sometieron en el s. III.

Y no podemos terminar sin hablar del pueblo egipcio. La Edad del Hierro en el antiguo Egipto se corresponde principalmente con el Tercer Periodo Intermedio (1069-664 a.C.), en el que se alternan etapas de estabilidad y de inestabilidad, además de conflictos civiles, lo que propició que las relaciones con el Levante fueran esporádicas. A pesar de esto, el farón Sheshonq (945-924 a.C.) buscó su prestigio en expediciones militares contra Israel, Judea y otras ciudades del Levante.

Más tarde, parece ser que estas cesan y la relación se basa en acuerdos comerciales, por ejemplo con la ciudad-Estado fenicia de Biblos. Mientras el resto del Mediterráneo –fenicios y griegos– comercia y busca minerales como el hierro, en Egipto, durante el Tercer Periodo Intermedio, el bronce siguió siendo la materia prima imperante hasta que se produjo su derrota y conquista (en 67 a. C.) por parte del Imperio Neoasirio de Asurbanipal.

Comienza la Baja Época o Periodo Tardío (664- 332 a.C.). Con el poder concentrado en manos de Psamético I, vasallo de Asurbanipal, la zona del Delta vive un periodo de prosperidad, destacando dos centros de Sais y Naukratis. Psamético promueve una economía basada en los vínculos comerciales con griegos, a los que les interesaba la zona, y con fenicios. También, Necao II y más tarde Apries establecerían relaciones comerciales con los fenicios de Tiro.