En los alrededores del monasterio de Guadalupe se decidió construir una nueva iglesia de carácter auxiliar que hiciera las funciones de parroquia para el pueblo, como, por ejemplo, trasladar los tradicionales entierros desde la iglesia medieval a este nuevo espacio. Todo el mundo quería enterrarse junto a la Virgen milagrosa de las Villuercas. Así, para evitar confusiones con la principal del monasterio, se comenzó a denominar como iglesia «nueva».

El promotor de esta obra fue Pedro Nuño Manuel Florentín Colón y Portugal (1676-1733), que ostentó, entre otros muchos títulos nobiliarios, el de VIII duque de Veragua, llegando a desarrollar un importante papel como ministro del rey Felipe V. Fray José de Almadén, prior del monasterio, aceptó el proyecto del duque a finales de 1728 con una serie de condiciones que fueron aprobadas en 1729, siendo rápidamente ratificadas en febrero de 1730. Pedro Nuño destinó cincuenta y tres mil ducados para la construcción y ornamentación de la iglesia, cediendo al mismo tiempo todos los derechos de patronato a la comunidad jerónima. Sin embargo, su contribución con el monasterio no quedó ahí, ya que el duque también donó una importante cantidad de jaspe azul y blanco de Génova que fue aprovechada para renovar el pavimento de la iglesia principal.

Tras ciertas dudas sobre dónde debía ubicarse (se llegó a pensar en la plazuela de los Tres Chorros), la iglesia finalmente se construyó muy cerca del monasterio, en la pequeña plaza que estaba delante del Colegio de Infantes con el fin de mantener una buena comunicación. Sin embargo, para acometer la obra se tuvieron que derribar previamente cuatro edificios de los monjes que ocupaban el solar.

Las condiciones y características del proyecto están muy bien descritas en la documentación conservada principalmente en el Archivo del Monasterio de Guadalupe, la cual ha sido recopilada y estudiada por numerosos autores, entre ellos Patricia Andrés González de manera reciente. Esta documentación ha tenido un importante valor para el estudio de este edificio, ya que la iglesia quedó abandonada tras su desamortización y perdió casi todo su patrimonio mueble, por lo que, gracias a ella, se ha podido recuperar parcialmente el esplendor que un día tuvo. En su mayoría, se trata de correspondencia entre los jerónimos y el duque, lo que demuestra el empeño personal que tenía con esta obra. Así, se detallaron desde un primer momento las características que debía tener el edificio «según acostumbradas proporciones de buena Arquitectura» (protocolos notariales de Guadalupe). Según estos documentos, la iglesia debía medir 140 pies de largo por 75 de ancho, es decir, aproximadamente 39,20 por 21 metros. Del mismo modo, tampoco faltaba toda clase de detalles sobre los elementos arquitectónicos que debían construirse en su interior, como una cúpula de media naranja, balcones o capillas, entre otros. Para la realización de esta obra se estableció un plazo máximo de seis años, en los cuales no se incluía la decoración pictórica.

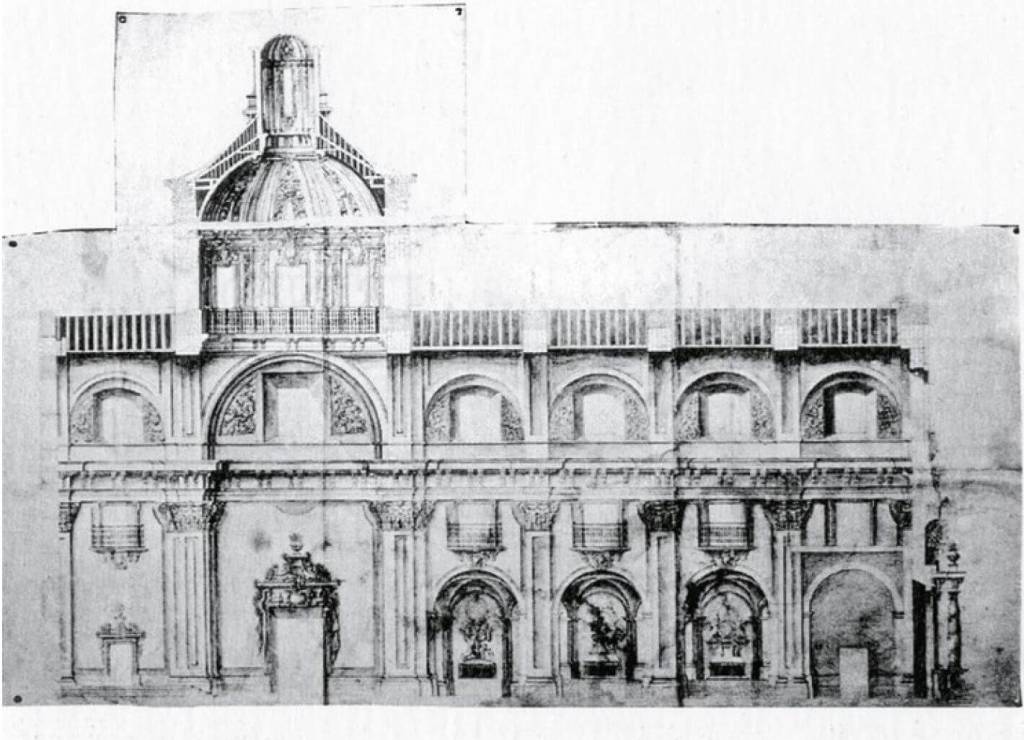

El primer encargado de la fábrica fue Vicente Alonso y Torralba, Maestro Mayor de Toledo. De él se tienen pocos datos, pero se sabe que había realizado importantes proyectos, como el presentado junto a Andrés Martí para abastecer de agua a la ciudad de Madrid. Este arquitecto dio las trazas iniciales para el proyecto y, para marcar el inicio de la construcción, el 18 de diciembre de 1730 se celebró un acto que conmemoraba la colocación de la primera piedra. Tan solo meses después, el prior del monasterio comunicó al duque la necesidad de buscar un nuevo maestro de obras, ya que no estaban conformes con el trabajo de Vicente Alonso.

Manuel de Larra y Churriguera

Su sustituto fue Manuel de Larra y Churriguera (c. 1690-1755), arquitecto y escultor salmantino que trabajó frecuentemente en Extremadura entre 1726 y 1754, especialmente en Guadalupe. Después de analizar la obra realizada hasta el momento propuso algunas modificaciones porque consideró que «no venía dicha planta con el alzado», en especial en la parte del altar mayor (uno de estos diseños se conserva en el Archivo Histórico Nacional). Larra se puso de inmediato con la prosecución de las obras siguiendo en gran medida lo propuesto en el documento de 1730, aunque simplificando algunas formas del diseño original. El cuerpo de la iglesia se acabó en julio de 1734, finalizando por completo dos años después con grandes celebraciones por toda la puebla que se alargaron durante tres días. Sin embargo, el duque había fallecido en 1733 y no pudo ver su proyecto concluido.

El resultado final de todo este proceso constructivo es una iglesia de ladrillo que sigue las características típicas desarrolladas por Larra y Churriguera. El templo se organiza a partir de una planta de tres naves. La central, que culmina en un testero recto, fue cubierta por una bóveda de cañón, aunque interrumpida por el brazo del crucero para voltear una cúpula, tal y como estipulaba el documento del proyecto. Mientras, las laterales, se cubrieron con bóvedas de arista y se cerraron en la cabecera con sendas capillas. A los pies se colocó un coro alto que fue modificado en 1743 por José de Cárdenas para adecuarlo al culto. Algunos elementos de la decoración arquitectónica se han perdido con el paso del tiempo (incluso, la restauración de 1978 modificó en cierta medida el aspecto original). De entre los que se conservan pueden destacarse las grandes pilastras que articulan los tramos de la nave central y, a su vez, sustentan un entablamento ornamentado por una sucesión de ménsulas. El elemento más notorio del exterior de la iglesia es la portada en piedra con columnas de orden compuesto apoyadas en grandes pedestales. Esta fachada, que simula un retablo, da continuidad a esquemas similares realizados por el arquitecto salmantino en iglesias de su ciudad.

Un suntuoso interior

En el pliego de condiciones anteriormente señalado también se describe con exactitud la suntuosa decoración interior, que llegó a ser calificada por el ilustrado Antonio Ponz como de «ornatos muy extravagantes». Se proyectaron con medidas exactas diecisiete retablos completos que fueron diseñados por Larra y Churriguera. Los primeros dibujos gustaron mucho al promotor, pero, debido a un desacuerdo económico, no se llevaron a cabo. Ante la advertencia del duque sobre una posible rescisión del proyecto, en 1731 el arquitecto decidió enviar unos diseños que resultarían menos costosos, tratando de este modo de mantener el encargo, algo que finalmente consiguió.

En 1733 se contrató al valenciano Felipe del Corral, artista de ámbito cortesano que realizó, entre otras, algunas de las esculturas de reyes españoles que actualmente decoran la Plaza de Oriente. Para la ejecución de los retablos de la iglesia «nueva» se dio un plazo de dos años, eligiéndose la madera blanca de pino para su talla. Esta se doraría después para realzar todos los detalles arquitectónicos salvo las superficies lisas, que se pintarían de color azul o jaspeados a imitación del mármol, a elección del escultor.

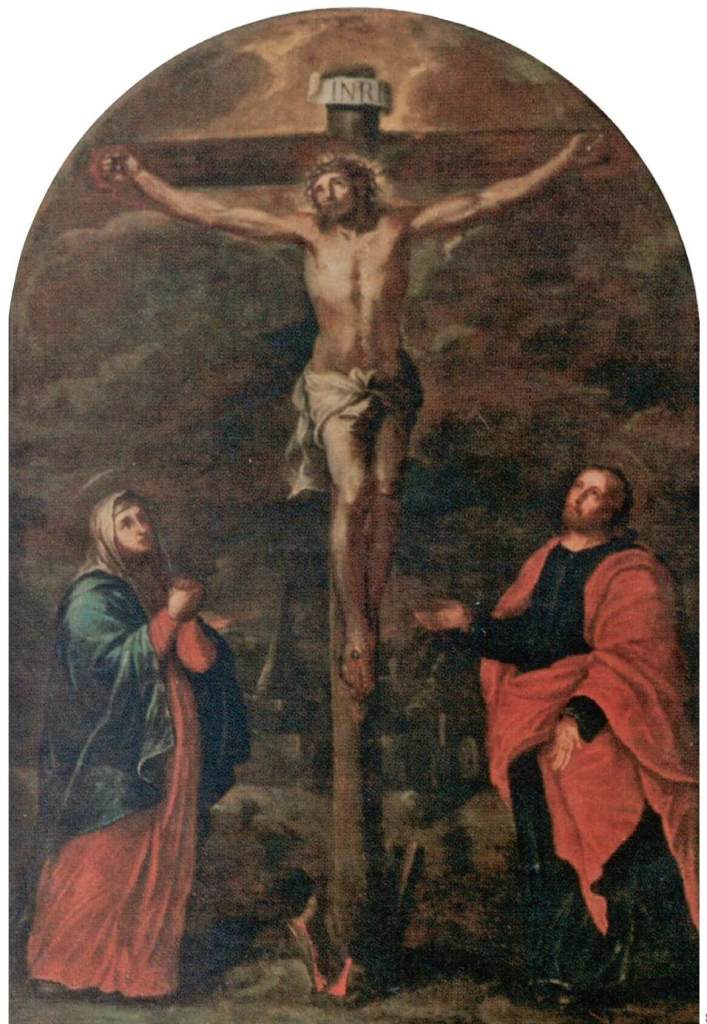

En cada uno de estos retablos debía colocarse una pintura de gran formato. La temática y el programa iconológico fueron decisión del duque, y así lo expresó en sus detalladas cartas. La ejecución de los diecisiete lienzos, más tres de menor tamaño y los frontales de altares, se encargaron en el mismo año que los retablos con tan solo unos meses de diferencia. Como ministro del rey, el duque tenía muchos contactos en la corte y es probable que por ello eligiese al pintor Juan García de Miranda (1677-1749). El complejo ciclo pictórico (estudiado por María Teresa Jiménez Priego) giraba en torno a las ideas contrarreformistas del momento, en concreto a la simbología de la Santa Trinidad. El altar mayor fue decorado con una pintura referente a la advocación de la iglesia, la Santísima Trinidad, además de los tres pequeños lienzos para las puertas del sagrario. Todo ello quedó coronado por un óvalo con la simbología de la Virgen de Guadalupe: un jarrón con azucenas. Para los frontales de los altares, decorados con motivos florales, el duque pidió al pintor que los hiciera siguiendo el modelo del convento de Nuestra Señora de la Concepción de Madrid (conocido popularmente como convento de don Juan de Alarcón). El establecimiento de unos referentes artísticos pone de manifiesto la precisa planificación ideada por el duque para la iglesia.

La distribución de los lienzos era la siguiente: el principal en la cabecera, tres retablos en las capillas laterales del presbiterio, dos a cada lado del crucero y el resto distribuidos por las capillas. Los cuadros seguían un orden que se desarrollaba a lo largo de las naves en zig-zag, de izquierda a derecha, comenzando por un Calvario y finalizando por un Juicio Final. Tomando como referencia el trabajo realizado por Zurbarán y Juan de Toledo un siglo antes en la sacristía del monasterio, el duque encarga al pintor una serie de cartelas que explicasen cada pintura para que se hiciera una lectura adecuada por parte de sus espectadores. En este caso no se ha averiguado quién fue el encargado de redactarlas. También se desconoce si este programa lo ideó el duque o si fue de otra persona, pero se puede comprobar que, en este complejo programa pictórico, nada se dejó al azar. Por desgracia, casi ninguna de estas pinturas ha llegado hasta nuestros días, o, al menos, no se han localizado aún. Tan solo podemos hacernos una idea del conjunto a través del gran lienzo de la Anunciación, firmado en 1736, que hoy se conserva sobre la puerta de entrada al templo monástico y de la Crucifixión. Según un inventario de la iglesia, en 1835 solo se conservaban diez de los diecisiete retablos originales. Quizá no se llegó a concluir el encargo o, posiblemente, ya habían desaparecido para entonces.

Abandono, restauración y nuevo uso

El 18 de septiembre de 1835 se produjo la desamortización del monasterio de Guadalupe. La iglesia «nueva» quedó abandonada a su suerte, con la consiguiente pérdida de todos sus bienes artísticos. En 1912, los padres franciscanos Acemel y Rubio describieron en una publicación el penoso estado en el que se encontraba la iglesia desde hacía veinte años por aquel entonces: desmantelada, sin tejado y usada como cochera. Con la entrada de la orden franciscana en el monasterio se emprendieron labores de restauración, priorizando lo que acusaba ruina.

Durante los primeros años las obras fueron financiadas por la comunidad religiosa y por limosnas de particulares, hasta que en 1924 se puso al frente de estas obras al arquitecto Luis Menéndez Pidal (1860-1932), haciéndose cargo de los gastos el Estado. En ese mismo año, se realizaron los trabajos de rehabilitación de la techumbre de la iglesia. Se desconoce si entre 1924 y 1977 se llevaron a cabo más intervenciones en el edificio. Fue en ese último año cuando, con motivo del cincuentenario de la coronación canónica de la imagen de la Virgen de Guadalupe, se emprendió la última gran restauración dirigida por Francisco Pons-Sorolla y José Rubio. Entonces adoptó un nuevo uso, el de auditorio de la ciudad, intentando respetar en todo lo posible la estructura arquitectónica original. Estas obras finalizaron un año después y, desde entonces, la iglesia de la Santísima Trinidad es un espacio destinado para la celebración de todo tipo de actos culturales en la ciudad.