En el siglo XVI se censuraban los métodos anticonceptivos y el aborto, pero los manuales médicos recogían técnicas para prevenir embarazos en las mujeres que mantenían relaciones ilegítimas, entre ellas el coitus interruptus o “favorecer la pérdida del feto”.

La cultura y el saber europeos pasaron de los monasterios a las universidades, lo que suponía a priori el fin de dogmas y tabúes, pero de facto el comportamiento sexual estaba sometido a la Iglesia, que lo reservaba exclusivamente para la procreación y predicaba la continencia basándose en las creencias impuestas en el siglo IV por San Agustín.

Éste relacionaba deseo sexual y pecado, manteniendo el patriarcado como herramienta para conservar el orden correcto. Al ser imperfecta, “un varón fallido”, la mujer era inferior a éste. No por casualidad el vocablo fémina proviene del latín fides (fe) y minus (menos), “la que tiene menos fe”.

Un tímido cambio de paradigma

La Inquisición castigaba duramente las prácticas sexuales “contra natura”, es decir, no destinadas expresamente a la procreación; entre ellas, el bestialismo, la homosexualidad y la masturbación. Contra esta última legisló, en 1532, el emperador Carlos V (Carlos I de España): quienes eran pillados in fraganti se enfrentaban a la pena de muerte.

La masturbación femenina era considerada un acto abominable que probaba que las mujeres carecían de control propio; el sexo extramarital y la prostitución estaban reservados a los varones; el adulterio femenino se castigaba a menudo con la muerte...

Esa época en muchos aspectos progresista y reivindicativa del hombre apenas supuso cambios para la mujer. Sometida a las “tres obediencias” –al padre de soltera, al marido de casada y al hijo o hermano si se quedaba soltera o enviudaba–, sólo tenía a su alcance el matrimonio, el convento o la soltería. La mínima transgresión suponía una deshonra.

Pero, aun siendo una época de opresión patriarcal, se apreciaban ciertos cambios tímidos en el paradigma. Ellas seguían subordinadas a los varones en el plano social, pero empezaron a despuntar algunas que pudieron recibir cultura superior, y en Italia tuvieron mayor libertad; una libertad que incluía el sexo.

Esta excepción eran las cortesanas, que en la República de Venecia –donde ejercían la prostitución casi 12.000 mujeres– disfrutaban de un clima más tolerante. Las más cotizadas eran las que, aparte de sus atractivos físicos, aportaban cultura y conversación sobre Historia, Filosofía, Literatura... Cuanto más cultas, más valoradas. Ofrecían más que relaciones carnales y desempeñaban un papel social vetado a las esposas de los prohombres, recluidas en el hogar.

Disfrutar lo menos posible

En su afán por combatir la Reforma protestante y su peligrosa tolerancia, la Contrarreforma, basada en las directrices del Concilio de Trento (1545-1563), apostó por un control más férreo de la población, incluido por supuesto el sexo.

Éste sólo se contemplaba entre hombre y mujer desposados por el ceremonial cristiano, y con el fin de tener hijos y practicando la postura autorizada, la “natural”: la mujer debajo, pasiva y sometida. Quedaban terminantemente prohibidos el sexo oral y anal; pero también debían reprimirse el deseo desmesurado (voluptas), las fantasías depravadas (delectio fornicationis) y los tocamientos (contactus partium corporis).

Tampoco podía practicarse el coito en días sagrados y festividades religiosas. Y muchos textos cristianos recomendaban a los esposos recitar salmos “para disfrutar lo menos posible”. Pero la vigilancia no evitó la proliferación de afrodisíacos.

Entre las “Viagras naturales” más demandadas estaban los testículos de toro y la Lytta vesicatoria, conocida como cantárida o mosca española. Este insecto de color verde esmeralda, aparentemente inofensivo, se usaba desde la Antigüedad como vigorizante sexual.

Según fuentes de la época, lo empleó Fernando el Católico –junto con testículos de toro y otros productos– con el objetivo de engendrar un hijo con Germana de Foix, su segunda y joven esposa. Es probable que el abuso de esta sustancia, que en Italia era un popular veneno, empeorara su ya maltrecha salud.

Pese a todo, en el seno de la Iglesia no siempre había unanimidad. Sixto V promulgó la bula Effraenatam (1588), según la cual adulterio y aborto eran pecados capitales y se castigaban con la excomunión; pero, poco después, Gregorio XIV suavizó esos castigos. La escisión protestante ya les había robado bastantes fieles y, probablemente por eso, el jesuita

Tomás Sánchez especificó que las caricias y actos de “preparación”, incluidas las felaciones, no eran malos siempre que se practicaran como la antesala del coito –en la postura del misionero y con intención reproductiva– entre esposos.

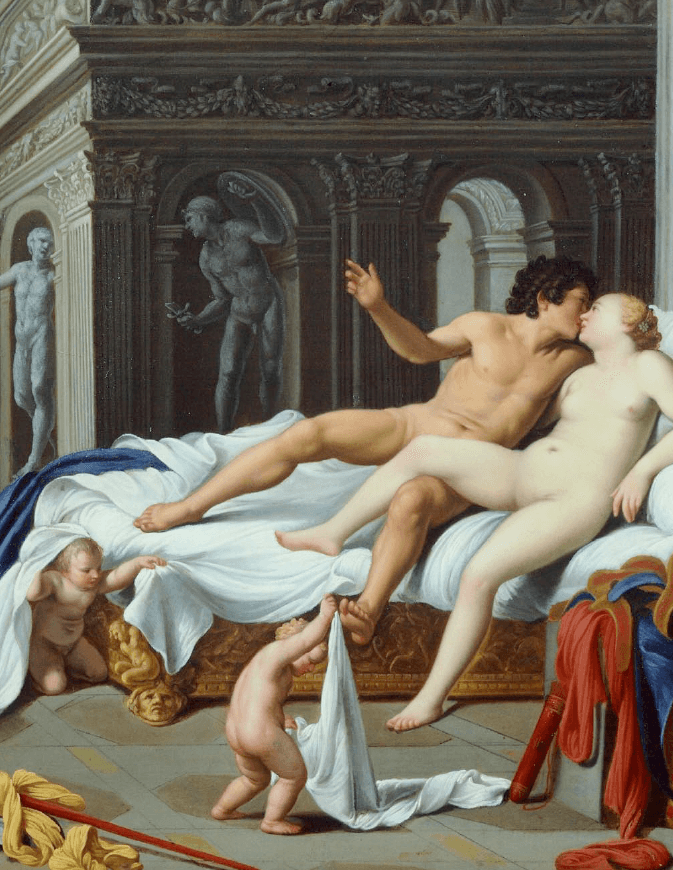

El erotismo hecho arte

Pero ¿cuántos de estos cónyuges ni siquiera habían visto el cuerpo desnudo de su pareja de cama? Y eso que el cuerpo empezó a ser reivindicado: ya en el Quattrocento (siglo XV), pasó a estudiarse, valorarse y enseñarse la anatomía humana. Y de ese “destape” se hizo eco el arte.

Pinturas, esculturas y dibujos mostraban desnudos inspirados en el arte clásico. Resultan inseparables de la obra de los más grandes, como Miguel Ángel: la Capilla Sixtina, el David... No fue el único artista homosexual que plasmó atractivos cuerpos masculinos.

Caso curioso fue el de Bartolomeo Cesi, que estaba en contra de los desnudos pero se atrevió a pintar a dos varones florentinos besándose (eso sí, vestidos). Por entonces, la prostitución masculina era un próspero negocio en ciudades como Florencia o Roma.

En los talleres italianos, los “actos inmorales”, sobre todo homosexuales, estaban a la orden del día. Muchos de los jóvenes aprendices que servían de modelo a sus maestros compartían vivienda con ellos. Leonardo da Vinci, sin ir más lejos, fue acusado de cometer actos ilícitos con un joven de 17 años en el taller de Verrocchio.

Fue absuelto pero al parecer se encaprichó de otro joven alumno, Salai, al que colmó de regalos y al que dejaría una considerable herencia. Pocas de las muchas denuncias a artistas por homosexualidad (Botticelli también está en la lista) prosperaban, pues estos gozaban de la protección de influyentes mecenas.

También la literatura pasó a reflejar el erotismo, siguiendo la estela de la gran referencia bajomedieval: el Decamerón, de Boccaccio, ese centenar de licenciosos e irreverentes cuentos cargados de desenfado sexual que incluían feroces ataques contra los clérigos, burlándose de su lujuria.

Cuando apareció la primera edición, en 1492, la obra era de sobras conocida gracias a los millares de copias manuscritas. Dicha proliferación haría que Boccaccio desistiera de intentar quemarlas cuando terminó arrepintiéndose de haberla escrito; su amigo Petrarca le aconsejó no hacerlo.

De todos modos, hubiera sido tarde, pues ya se leían e imitaban por media Europa. La fuerza del Decamerón, al margen de su atrevida temática, estaba en que reflejaba muy bien el cambio de visión renacentista: del amor divino al amor humano.

Pornografía, anticonceptivos y enfermedades venéreas

Entre los escritos eróticos del XVI, frecuentemente teñidos de humor o impregnados de filosofía, despuntan las geniales y escatológicas novelas de Rabelais del ciclo Gargantúa y Pantagruel, que parodian los excesos del amor sensual y el libertinaje; los Sonetos para Helena, de Ronsard, que abordan el amor prohibido de un hombre mayor hacia una joven doncella, y el Heptamerón, recopilación de historias cortas sobre el amor, la infidelidad y la lujuria inspiradas en el Decamerón y firmadas nada menos que por una reina: Margarita de Navarra.

Pero quienes buscaban información concreta sobre posturas sexuales acudían directamente a la literatura pornográfica, que arrancó con I Modi (Las posturas), libro de grabados basados en dibujos del pintor Giulio Romano que iban acompañados de los Sonetos lujuriosos de Pietro Aretino.

El Renacimiento revolucionó el arte, pero también la vida cotidiana. Que el matrimonio cristiano sólo dispusiese de un método anticonceptivo aceptado, la continencia, no significa que no existiesen otros. Empezaron a usarse algunos ingredientes de cocina, como la miel y el vinagre, que introducidos en la vagina frenaban la actividad del líquido seminal, pero no de los espermatozoides, cuya existencia aún no se conocía.

También se introducían en el útero piedras o trozos de metal, con el riesgo de causar serias infecciones y lesiones. Y empezó a emplearse de forma oficial el condón, elaborado con tripas de animales o con lino y algodón, pero no tanto como anticonceptivo sino como forma de reducir la transmisión de enfermedades venéreas.

Éstas se extendieron ampliamente en la Europa de la época debido al continuo movimiento de tropas. Gonorrea y sífilis eran tan habituales que provocaron la supresión de no pocos baños comunales. El término “sífilis” se debe al médico Girolamo Fracastoro, que en 1530 escribió un poema para informar de aquella nueva plaga: Sífilis o el morbo francés, protagonizado por el pastor Sífilus. Para combatir el llamado “mal francés” se usaban el mercurio, el guayaco y los preservativos, pero a menudo la única solución era amputar el pene del contagiado.

Los pecados y flaquezas del clero

Para el historiador francés Bartolomé Bennassar, autor de L’homme espagnol, “las cosas del amor y más concretamente del sexo interesan constantemente a los españoles en un grado elevadísimo desde el siglo XVI hasta hoy”.

Algo nada del agrado del Santo Oficio, siempre a punto para salvaguardar la moral a cualquier precio. Aunque a los inquisidores no les interesaba tanto el pecado como la intención. Vivir con una mujer sin estar casado era escandaloso, pero proclamar que no era pecado, un crimen.

Como apunta el historiador Henry Kamen, el 33% de los casos que se recogen entre 1575 y 1610 por el Santo Oficio de Toledo son contra personas que mantenían que fornicar no era pecado.

Eso sí; muchos clérigos no predicaban con el ejemplo. Era frecuente que un sacerdote cohabitase con su ama de llaves pero, en palabras de Kamen, “la verdadera fuente de corrupción fue el confesionario”, que se inventó en el siglo XVI para separar físicamente al sacerdote del penitente.

Los llamados curas solicitantes se saltaban esa separación, y de paso el celibato, a la torera. Su nombre deriva de que durante la confesión, antes o después, “solicitaban” a las feligresas participar en actos deshonestos.

Muchas de ellas, en su ingenuidad, aceptaban tocamientos y hasta entregar su virtud creyendo que no se trataba de una conducta pecaminosa. Entre los curas solicitantes más famosos están los alumbrados de Llerena, en Extremadura.

La primera condena fue para Hernando Álvarez: cuatro años de cárcel por “deshonestidades graves de besos y abrazos y tocamientos torpes”. Otro sonado caso fue el de los alumbrados de Jaén, en 1590. Se probó que Gaspar Lucas se acostaba, al menos, con una beata, María Romera.

A él lo desterraron y recluyeron diez años en un convento; a ella le dieron doscientos azotes y, de resultas de ello, acabó en un hospital de por vida. Un ejemplo del doble rasero con que el tribunal actuaba ante los hombres y las mujeres.

Aun así, en general la solicitación se trató con suma indulgencia, como el resto de flaquezas del clero.La Inquisición vigilaba de cerca a los grupos conocidos como alumbrados o iluminados, muchos de los cuales eran frailes y monjas “dados a la lujuria y otros placeres terrenales”, según el catolicismo ortodoxo.

Estos grupos heterodoxos abandonaban su voluntad, entregándose a la voluntad de Dios, y puesto que estaban en el amor de Dios no consideraban pecado “besarse y retozarse”. En ocasiones, la dirección de los alumbrados la ejercían las beatas, mujeres que buscaban la virtud y vestían hábito religioso.

Algunas tenían protección oficial, como sor María de Santo Domingo, la beata de Piedrahita, entre cuyos admiradores estaba nada menos que Fernando el Católico. Era vox populi que recibía de noche a hombres en sus aposentos. Aun así, no se la juzgó; eso sí, se le prohibió la compañía masculina.

Pero las beatas acabaron perseguidas. Una de ellas fue María de Cazalla, que escandalizó a los predicadores al decir que, cuando practicaba el acto carnal con su marido, “estaba más allegada a Dios que si estuviese en la más alta oración del mundo”.

Otros hechos perseguidos por la Inquisición

Otro quebradero de cabeza para el Santo Oficio, mayor pecado que la herejía, era la bigamia, el peor atentado contra el sacramento del matrimonio, que parecía más cosa de hombres que de mujeres.

Como la anulación matrimonial sólo podía otorgarla la Santa Sede, y era algo prácticamente imposible de conseguir y carísimo, los acusados de bigamia o poligamia solían ser hombres que abandonaban el hogar conyugal para entablar nuevos vínculos, y no personas que anduviesen enredadas en triángulos amorosos.

En un escalón todavía más alto en cuanto a su gravedad estaba la sodomía o pecado nefando. Tanto es así que luchaban contra ella tanto la Inquisición como los tribunales civiles, y sus practicantes podían fácilmente terminar en la hoguera.

Según las crónicas, en bastantes ocasiones la homosexualidad masculina la practicaban por “necesidad” hombres con limitado acceso carnal a las mujeres: vagabundos, esclavos, soldados, marineros, clérigos...

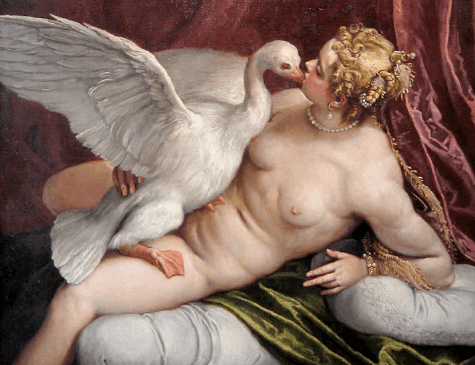

No obstante, algunos estudios afirman que se daba igualmente entre las clases acomodadas, pero ¡cualquiera se atrevía a acusar a un noble de sodomita! Debe aclararse, sin embargo, que la noción de sodomía no incluía sólo la homosexualidad, sino cualquier comportamiento sexual irregular y que no tuviese como objetivo la procreación: masturbación, coito anal, coitus interruptus, bestialismo, etc.

Este último pecado, el bestialismo o zoofilia, poco frecuente y más propio de zonas rurales y gente ruda, solía castigarse con la pena capital. Sin embargo, con el tiempo se consideró una aberración mental y, por lo tanto, las condenas fueron pasando a ser mucho más leves.

La mujer, encarnación del maligno

Desde luego, tampoco las mujeres se libraron de la ira de los inquisidores. Muchos clérigos, probablemente atormentados por el celibato, las pusieron en su punto de mira como portadoras de tentación y maldad; como encarnaciones del demonio que sólo podían combatirse con exorcismos.

Entre las posesas abundaban las beatas y las brujas; fue con estas últimas con las que más se ensañaron, en tanto que instrumentos de Satán. Proliferaron los tratados que alimentaban esa idea y explicaban cómo acabar con ellas.

El más famoso es Malleus maleficarum o El martillo de las brujas (1487), de dos clérigos alemanes: Heinrich Kramer y Jakob Sprenger. En España, tuvo mucha repercusión el Tratado de las supersticiones y hechicerías y de la posibilidad y remedio dellas (1529), de fray Martín de Castañega.

Para la Iglesia, lujuria y brujería iban de la mano, y por eso favoreció una obsesiva y salvaje caza de brujas que se extendió por Europa desde el siglo XV al XVII. Hoy, la RAE recoge el término “caza de brujas” como “persecución debida a prejuicios sociales o políticos”. En el siglo XVI, eran sexuales y de género.