En el año 489 se produjo el concilio de Edessa, tras el cual el obispo Ciro expulsó a los médicos griegos nestorianos, los cuales se refugiaron en Gundeshapur, en las proximidades del golfo Pérsico, donde fundaron una escuela de medicina. En el año 529 el emperador Justiniano clausuró la escuela de Atenas, por lo que los médicos atenienses decidieron migrar también a Gundeshapur.

Dos siglos después esta escuela adquirió un enorme prestigio y fue conocida como Academia Hippocratica, en alusión a la doctrina que mantenía. En el año 765 el califa al-Mansur, de la dinastía de los Abásidas, enfermó y como ninguno de sus médicos conseguía devolverle la salud, se desplazó hasta Gundeshapur, donde fue atendido en su hospital.

Tras su restablecimiento, se interesó por la medicina que allí se practicaba y ordenó que se tradujesen al árabe los escritos de Hipócrates, Aristóteles, Dioscórides y Galeno. A partir de ese momento, en la escuela de Gundeshapur se formaron generaciones de médicos árabes, donde estudiaron además filosofía griega, en particular aristotélica y platónica, creándose una corriente escolástica musulmana. En el año 622 se produjo el viaje (hégira) de Mahoma de La Meca a Medina, marcando el inicio del calendario musulmán. Con enorme rapidez, las enseñanzas del profeta se difundieron desde la India hasta la península ibérica.

Médicos-filósofos musulmanes

En la medicina islámica surgió la figura del hakim o médico-filósofo, puesto que consideraban que en el camino de la medicina había que buscar la sabiduría guiada por normas éticas. En su aprendizaje, los futuros médicos adquirían conocimientos básicos, nociones filosóficas, astronómicas, matemáticas, musicales y religiosas. El método de aprendizaje consistía en interpretar los textos con el maestro, memorizarlos y recitarlos, además se discutían los conocimientos. Con el paso del tiempo se crearon escuelas (madrasa) dentro de las mezquitas, donde los estudiantes de medicina tenían su residencia al tiempo que aprendían el Corán (en Bagdad, a comienzos del siglo ix el califa al-Mamuun creó la Bayt al Hikma («Casa de la Sabiduría»), a semejanza de la Academia Hippocratica).

La medicina islámica elevó su calidad científica cuando entraron en contacto con los médicos nestorianos y comenzaron a estudiar textos filosóficos griegos. Sus conocimientos anatómicos fueron exclusivamente descriptivos y estaban tomados de los textos galénicos. Una de sus pocas aportaciones anatómicas se debió a Abd al-Latif (1162-1231) quien describió la unidad de la mandíbula inferior y la del hueso sacro que Galeno había descrito como formado por dos partes.

La medicina árabe fue una medicina hipocrática clásica. Hay que entender que los médicos musulmanes no fueron meros vectores del saber médico griego: sin duda, recogieron el testigo, pero también lo sistematizaron de forma lógica y lo impregnaron con su idiosincrasia.

En relación con la medicina medieval cristiana tenían algunos rasgos comunes: sujeción a los autores considerados autoridades, abandono de los estudios anatómicos, desinterés por la cirugía, apego a la cauterización y observancia de la tesis del pus laudabilis en cirugía.

A Mahoma se atribuyen expresiones como «buscad el saber, aunque hayáis de ir a China» o «quien deje su casa para dedicarse a la ciencia, sigue los pasos de Alá». Con estas ordenanzas no debe sorprendernos que los primeros musulmanes destacasen en la asimilación de los diferentes saberes médicos.

El Corán prescribía de forma estricta las reglas de higiene personal (aseo personal, uso de ropa limpia), por lo que los baños (hamman) tuvieron una gran importancia cultural e higiénica. En el siglo x había en Bagdad unos tres mil baños públicos y en Córdoba más de trescientos. Los médicos islámicos recomendaban la asistencia frecuente a los baños porque contribuían a aliviar el cansancio y la apertura de los poros del cuerpo, por donde saldrían los humores superfluos.

El primer hospital psiquiátrico

La enfermedad era entendida como un estado transitorio que desembocaba bien en la curación o bien en la muerte del enfermo y en el que la divinidad jugaba un papel esencial —«el médico trata, Dios cura»—. Entendieron la locura como la posesión de espíritus o criaturas mágicas —jinn— que dominaban los actos de aquellos a los que poseían. Los médicos musulmanes utilizaron el vocablo majnun —literalmente «poseído por un jinn»— para referirse a los dementes.

No es infrecuente encontrar en la cultura islámica el hermanamiento entre poesía, amor y locura, hasta el punto de que defendían que el amor era un tipo de enfermedad mental. Hubo una enorme influencia de los conocimientos médicos que emanaban de la teoría hipocrática de los cuatro humores, a lo cual aportaron el carácter transitorio de la enfermedad mental.

Llama la atención el profundo respeto que profesó el islam a los pacientes psiquiátricos: consideraban que no debían ser excluidos de la sociedad y reconocían que se debía prestar una atención institucional a los enfermos pobres. Mahoma se pronunció al respecto: «…alimentarlos y vestirlos y hablarles siempre con un lenguaje dulce y honesto…» (Corán, versículo 4).

Únicamente consideraban que los dementes debían ser encerrados en el caso de que alterasen el orden público. Para ello, habilitaron en un primer momento celdas en las cárceles y, más adelante, habitaciones especiales en los bimaristán (hospitales islámicos). Etimológicamente este vocablo procede del persa bimar, que significa «enfermo», e istán, «lugar, casa o asilo». Se trataba de centros asistenciales tanto para enfermos físicos como mentales, así como lugares en los que se desarrollaba la enseñanza de la medicina. El primer bimaristán se construyó bajo el mandato del califa Omeya al-Walid ibn Abd al-Malik en la ciudad de Damasco en el 707, posteriormente se construiría otro en Bagdad (714), el cual aparece recogido en la obra literaria Las mil y una noches.

La medicina islámica sostiene la curación de los enfermos bajo tres prismas: la dieta, los medicamentos y la cirugía, siendo el primero la piedra angular del tratamiento. Averroes llegó afirmar en cierta ocasión que «la prevención de la salud depende de dos cosas: el cuidado de la buena digestión y el cuidado de la evacuación de los excedentes del cuerpo».

En relación con las enfermedades mentales, la locura se entiende como un desequilibrio de los humores hipocráticos y consideran que una correcta nutrición podría restablecer la armonía humoral.

Suponen que hay otras variables que también influyen en los humores como son el aire, la excreción, el reposo, la actividad sexual, el sueño y las emociones. El médico islámico debe influir en toda esta constelación de coordenadas para conseguir la curación del alineado. Los médicos van a disponer de un amplio arsenal terapéutico, van a recurrir a los masajes, las sangrías, la hidroterapia, la prescripción farmacológica y la musicoterapia.

Se sabe que una vez al mes los médicos pasaban visita a los pacientes psiquiátricos «ingresados» en el bimaristán para determinar si la recuperación era lo suficientemente aceptable como para poder ser enviados de vuelta a sus casas.

La estructura de los bimaristán era bastante similar a los de los actuales hospitales: tenían una administración separada de la dirección médica, en el de Bagdad había secciones para hombres y mujeres y lugares dedicados a cada especialidad (ojos, fiebres y cirugía, fundamentalmente). Los médicos visitaban a los pacientes acompañados de los estudiantes. En algunos hospitales había incluso farmacia propia y las recetas que se prescribían eran examinadas por un funcionario de mercado.

En el Albayzín de Granada se pueden contemplar los restos de un bimaristán, el único que se conserva de al-Ándalus.

Fue construido entre 1365 y 1367 por orden del sultán Muhammad V y con ello pretendía obtener la misericordia de Alá. Constaba de ocho naves compartimentadas en unas cincuenta habitaciones, lo cual nos induce a pensar que tenía una capacidad de unos doscientos enfermos. Estas galerías se distribuían en dos niveles alrededor de un patio central rectangular presidido por una gran alberca. El hospital nazarí funcionó como bimaristán hasta la conquista de Granada por los Reyes Católicos. A pesar de que en el hospital hubo pacientes alienados, no era un centro monográfico, por eso la mayoría de los expertos consideran que el primer hospital psiquiátrico de nuestra península, en el sentido estricto del término, fue el de Valencia.

De Rhazes a Ibn Al-Nafis

Abu Bakú Muhammed ibn Zakkariya fue más conocido como Rhazes, en alusión a su ciudad natal, Raj, próxima a Teherán. Fue el gran clínico de la medicina árabe. De su biografía apenas se conocen datos, se sabe que nació en el año 860, que vivió setenta y dos años, que se quedó ciego y que escribió numerosas obras. Su vocación por la medicina fue tardía, ya que inició sus estudios médicos a los treinta años. Inicialmente había estudiado filosofía y música, llegando a ser un gran guitarrista. Durante un tiempo fue el director del hospital de Bagdad. Cuando se le preguntó sobre el mejor emplazamiento para construirlo, lo primero que hizo fue colocar trozos de carne fresca en varios lugares de la ciudad. Al cabo de unos días, comprobó la ubicación del trozo que se encontraba en mejores condiciones y allí recomendó la construcción del hospital por considerar aquel lugar como el más saludable.

Entre las contribuciones de Rhazes a la medicina árabe destacó la utilización de tripas de animales como hilos para suturas, por tratarse de un material reabsorbible (catgut). Además, fue el primero en introducir el uso sistemático de preparados químicos en la terapéutica.

La fama de Rhazes se difundió, sobre todo, por su obra enciclopédica de la medicina llamada Kitab al-Hawi fi al-Tibb. el-Hawi (Liber continens), obra póstuma, escrita por sus discípulos, que consta de veinte tomos y que incluye historias clínicas originales. Las obras de Rhazes versaron sobre filosofía, matemáticas, física, química y medicina. Es célebre su Kitab-el-Mansuri (El libro de Mansur) un manual de medicina, donde destacó especialmente la monografía sobre la viruela y el sarampión, la primera sobre esta materia: «En cuanto que se observen las viruelas, especialmente cuando son intensas y numerosas, y contengan gran cantidad de agua, hay que preocuparse de inmediato de las articulaciones. Hay que frotarlas con sándalo, arcilla armenia, rosas, alcanfor, vinagre y agua de rosas…».

Herófilo de Calcedonia había sido capaz de establecer la relación que existe con los latidos cardiacos y la percepción del pulso. Galeno establecía que la sangre atravesaba del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo por una serie de perforaciones septales invisibles al ojo humano, donde finalmente se mezclaba con el aire y se creaba el espíritu vital, para así distribuirse por el cuerpo. Será un médico árabe del siglo xiii el que ponga un poco de orden a estos errores.

Ibn Al-Nafis nació en Damasco en el año 1210, fue profesor del hospital Mansouri y realizó la primera descripción de la circulación pulmonar: «Una vez que la sangre que ha llegado a esta cavidad (ventrículo derecho), tiene que ser enviada a la cavidad izquierda, donde se genera el espíritu vital. Pero no hay comunicación entre las dos cavidades, ya que la materia del corazón es sólida en esta región y no tiene ni un conducto visible que habían pensado algunas personas, ni uno invisible que podría permitir la transmisión de la sangre como fue establecido por Galeno. Los poros del corazón ahí están cerrados y su substancia es gruesa. Por lo tanto, la sangre, después de haber sido refinada, debe alcanzar la vena arteriosa (arteria pulmonar) a los pulmones, con el fin de expandirse en su volumen y poder ser mezclada con el aire de tal forma que sus partículas más finas puedan ser clarificadas y alcanzar la arteria venosa (vena pulmonar), de donde es transmitida a la cavidad izquierda del corazón. Esto, después de haber sido mezclada con el aire y haber obtenido la aptitud de generar el espíritu vital. La parte de la sangre que es menos refinada se utiliza por los pulmones para su nutrición». De esta forma ibn al-Nafis se adelantó a Miguel Servet, al que ya tendremos ocasión de analizar.

Hakim del Califato cordobés

En el califato de Córdoba destacaron especialmente tres médicos: Avenzoar, Abulcasis e ibn al-Jatib. El primero fue el más grande de los médicos del califato de Córdoba y uno de los pocos de su época que tuvo el valor de oponerse al galenismo.

Avenzoar fue el primero en describir al Sarcoptes scabiei como el agente responsable de la sarna. Por su parte Abul Quasim al-Zaharawi, llamado Albucasis, nació en la Córdoba del siglo x y fue médico personal de Abderramán III y al-Hakam. Fue el único cirujano árabe de cierta relevancia.

Abulcasis tuvo su propia teoría al respecto: «Pero el motivo por el que en este nuestro tiempo no encuentro ningún cirujano profesional radica en que el arte médico es extenso. Quien lo quiera practicar, pues, debe familiarizarse primero con la anatomía…». Su principal obra fue Tesrif (Colección), en la que aparecen recogidas numerosas descripciones de instrumentos quirúrgicos. Además del empleo de la cauterización, propugnó el uso de vendajes y la realización de curas impregnadas en vino. A Abulcasis se debe la adopción de sujetar las piezas dentales con un hilo de oro, un método que ya habían empleado con anterioridad los etruscos. Fueron especialmente ilustrativas sus descripciones sobre la técnica de la litotomía y la litotricia. La novela El perfume de bergamota de José Luis Gastón recrea la Granada nazarí, en la que Hamet —un médico del hospital— es requerido para asistir a un moribundo. El análisis del cadáver le llevará a descubrir una conspiración para derrocar al monarca. La medicina de la época aparece como fondo de la novela.

El escritor describe el hospital nazarí, el bimaristán, «como un centro atendido por siete médicos y donde se encontraban unos doscientos pacientes, la mayoría de ellos enfermos mentales». Sin duda alguna, el personaje está basado en ibn al-Jatib considerado, con sus luces y sus sombras, como la figura intelectual más relevante del reino nazarí.

Nace la palabra cuarentena

Fueron mercaderes venecianos los primeros que se toparon con la palabra arbi’iniya en sus viajes por el interior de Asia y la trajeron importada. En árabe arba significa «cuatro», para decir «cuarenta» se dice arbain y un conjunto de cuarenta, se denomina una arbi’iniya. En otras palabras, una temporada de cuarenta días de aislamiento es una arbainiya y parece ser que el primero que la puso en vigor fue Avicena. Estableció la idea de cuarentena para prevenir la propagación de una enfermedad, la elección no fue casual, seguramente recordando reminiscencias culturales y religiosas del Próximo Oriente.

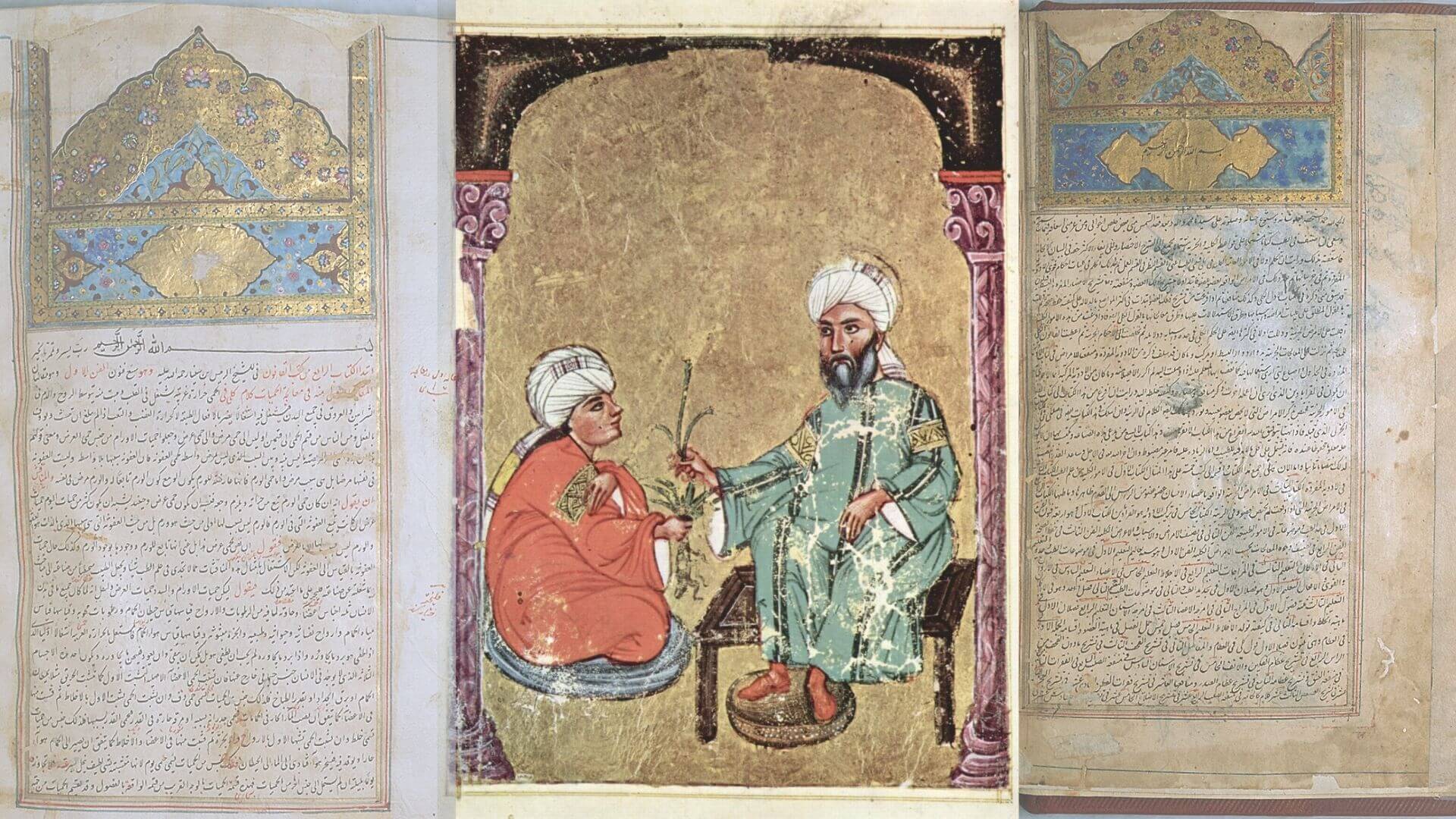

Avicena (980-1037) fue apodado «el príncipe de los médicos». Es sabido que fue un niño prodigio y que con tan solo diez años recitaba de memoria el Corán y las obras de los clásicos. Primero estudió filosofía, derecho y matemáticas, en especial la geometría euclidiana. Sus escritos filosóficos fueron considerados un punto de referencia en la historia de la filosofía y tuvieron gran influencia en pensadores posteriores, de la talla de Tomás de Aquino. A los dieciséis años comenzó a estudiar medicina y tan solo dos años después ya era famoso por sus conocimientos médicos. A la edad de veinte años escribió su primera obra: una enciclopedia de veinte volúmenes. En esta obra se aborda, de forma ejemplar, la medicina general, los medicamentos, la patología de la cabeza a los pies (a capite ad calcem), la cirugía, la ciencia de la fiebre y la farmacología. En el siglo xii fue traducida al latín por el erudito Gerardo de Cremona. Para que nos hagamos una idea de la trascendencia de esta obra, tan solo citar un dato: fue impresa treinta y seis veces entre los años 1400 y 1600.

El fallecimiento de su padre le marcó terriblemente, hasta el punto de que comenzó una vida errante con muchísimos altibajos, pasó de ejercer de visir a estar preso. Dejó un gran número de obras, siendo la más importante el Canon de medicina, una obra de cincuenta volúmenes en la que aborda la teoría médica. Se estima que contiene, aproximadamente, un millón de vocablos, y fue el tratado médico que mayor influencia ha tenido durante los siglos posteriores. Su sepulcro se encuentra en la actualidad en Hamadan y es un lugar de culto y peregrinación entre los enfermos, acuden allí buscando curaciones milagrosas. Uno de sus aforismos más famosos fue: «el médico ignorante es el esbirro de la muerte».

Avicena recomendaba la práctica regular de un ejercicio físico suficiente para mantener el cuerpo en forma, también de la hidroterapia y señaló además que, para mantener la salud mental y somática, las dos armónicamente en una sola y al mismo tiempo, las relaciones sociales son de suma importancia.

La novela El médico de Noah Gordon cuenta la historia de Rob Cole, un niño que se queda huérfano cuando su madre muere de una enfermedad misteriosa en un pueblo minero de la Inglaterra del siglo xi. Con la promesa de convertirse en un médico y vencer a la propia muerte, viaja a Isfahan, en Persia, para estudiar medicina con el gran ibn Sina —Avicena—.