"¡Pide dinero a los de Hollywood! ¡Llevan años haciendo una fortuna con los extraterrestres!". Esta frase se pronunció precisamente en una película de Hollywood, pero en una de las muy escasas que han intentado abordar el tema de los seres alienígenas desde una perspectiva científica. Hablamos de Contact, de 1997, basada en el libro del mismo título, del astrónomo Carl Sagan, que participó como asesor en el rodaje. La cinta abunda en ideas interesantes, como la afirmación del propio Sagan de que, si la especie humana fuera la única en el universo, ello significaría "un gran desperdicio de espacio libre".

¿Implicaba Contact que el mundo de la ficción comenzaba a tomarse en serio a los extraterrestres? No exactamente. Ese mismo año se estrenaron Alien: resurrección, la cuarta entrega de la serie iniciada por Ridley Scott; y la fantasía alucinada de Luc Besson El quinto elemento. Así, la aportación divulgativa de Sagan compartía espacio con la ficción más desorbitada. Sin embargo, al menos, indicaba que el público estaba listo para ver una película sobre el tema con cierta base científica.

Tres formas de presentarlos

A la hora de describir las relaciones entre humanos y alienígenas, la ficción, ya sea en formato de cine, libros, cómics o series de televisión, recurre a tres modelos básicos. Uno, los forasteros llegan a la Tierra, bien con fines pacíficos o bélicos; dos, los seres humanos exploran el espacio y se los encuentran durante sus viajes; y tres, la humanidad es solo una más entre las muchas especies que pueblan el cosmos y conviven entre ellas en términos de tolerancia relativa.

Lo que estos tres patrones tienen en común es haberse guiado por las teorías científicas que estaban en boga en el momento. Mientras escribía Contact, Sagan se comunicó con el físico Kip Thorne, que le habló de su teoría de que los agujeros de gusano podrían utilizarse como una vía de comunicación entre universos. Thorne publicaría su teoría en 1987, dos años después de la aparición de la novela, cuyo éxito contribuyó a difundir y promover su aceptación entre sus colegas y el público en general.

Canales marcianos

Hoy en día, gracias a la información que poseemos sobre el Sistema Solar, resulta difícil que el público se crea una historia sobre E.T. procedentes de las cercanías de la Tierra. Asimismo, los platillos volantes como vehículos de invasión han pasado un poco de moda. La última vez que los vimos en el cine fue en la parodia de Tim Burton Mars Attacks! (1996), que recuperaba el tópico de Marte como lugar de origen de los extraterrestres.

El protagonismo que los marcianos tuvieron en el género se debió, involuntariamente, al astrónomo Giovanni Schiaparelli, que, en sus exámenes del planeta rojo, descubrió unas estructuras rectilíneas a las que denominó canales. No pocos científicos, periodistas o artistas dieron por sentado que eran construcciones de origen artificial y, desde ese momento, quedó asumida la existencia de una civilización marciana.

Doce años después, H. G. Wells daría la puntilla con su clásico "La guerra de los mundos" (1898), primera obra de ficción que narra la invasión de la Tierra. Esta novela ha sido blanco de muchas interpretaciones, entre ellas, las que la consideran una crítica al colonialismo británico, una forma de dar a probar a Inglaterra su propia medicina.

Pero merece la pena repasar su primer capítulo, donde el narrador, además de citar a Schiaparelli, ofrece una prolija descripción de los datos conocidos del planeta rojo hasta ese momento: “Tiene aire y agua, así como todo lo necesario para sostener la existencia de seres animados […] Sus océanos se han reducido hasta cubrir solo una tercera parte de su superficie”.

Marte, de ayer a hoy

El planeta rojo no perderá nunca su espacio en el género alien. No, cuando una de las obras cumbre de la ciencia ficción es precisamente "Crónicas marcianas", el libro de relatos escrito por Ray Bradbury en 1950. En él, describe el descubrimiento y extinción de la civilización de Marte. Al final del libro, siglos después de transcurrida la primera historia, sus habitantes son reemplazados por una nueva especie: los terrestres que han regresado al planeta, ahora desierto, para colonizarlo.

En cierto modo, es un planteamiento similar al de "Marte", el último film de Ridley Scott, estrenada en España el pasado octubre, donde Matt Damon interpreta a un astronauta abandonado en una base marciana. La nave de rescate tardará años, durante los cuales deberá ingeniárselas para sobrevivir en uno de los entornos más hostiles para el hombre nunca concebidos. Producida en colaboración con la NASA para lograr una base científica lo más realista posible, su título original es una declaración de principios: "The Martian".

A la luna con imaginación

Los albores del género de la ciencia ficción fueron unos tiempos con muy poco de lo primero y mucha transición al entorno espacial de los mitos antiguos en lo segundo. Edgar Rice Burroughs, creador de "Tarzán", escribió una popular serie de novelas sobre John Carter de Marte, un soldado transportado por un rayo astral a un mundo habitado por princesas y guerreros.

Julio Verne y, de nuevo, H. G. Wells, nos llevaron de viaje en De la "Tierra a la Luna" (1865) y "Los primeros hombres en la Luna" (1901). El primero lo hizo con un cohete disparado por un gigantesco cañón.

En cañones llegaron también los marcianos de "La guerra de los mundos", ya que, en unos tiempos en que la aviación estaba aún en pañales, aquellos se consideraron el único medio de impulsión lo bastante potente como para mandar una nave a otro planeta. En el segundo, el transporte se lograba con un material antigravitatorio, la cavorita.

En la obra de Wells, aparecían los primeros selenitas, o habitantes de la Luna, que vivían en un reino subterráneo. Cuando, en 1902, el cineasta francés Georges Méliès tomó elementos de ambas novelas para su película "Viaje a la Luna", llevó la fantasía al límite. Reconstruyó el satélite como una sucesión de fantásticos decorados y utilizó para representar a los selenitas a los acróbatas del Folies Bergère. En 1924, llegó la película rusa "Aelita" (1924), que incidía en el ambiente de cuento propuesto por Méliès y hablaba de una princesa de Marte, con su palacio y todo.

Iguales a nosotros

La década de los 30 nos sorprendió con nuevas e importantes aportaciones, esta vez, procedentes del mundo del cómic. Alex Raymond lanzó, en 1934, su serie Flash Gordon, verdadero clásico de las viñetas, donde el protagonista, junto con su novia Dale Arden y el doctor Zarkov, vivían sus aventuras en diversos planetas, principalmente Mongo. Allí, tras años de lucha, derrocarían al tirano que lo gobernaba, Ming el Cruel.

El cómic de Raymond fue, entre otras cosas, el primer marco de ficción donde se mostraba la convivencia entre humanos y alienígenas, aunque la representación de estos estaba muy lejos de la creatividad que llega- ría en las décadas posteriores. La mayoría de los habitantes de Mongo tienen aspecto humano –el propio Ming, con su aire oriental y sus largos bigotes, recuerda al villano Fu Manchú– y muchas razas son humanoides con ciertas variantes –los hombres halcón, los hombres león, los hombres lagarto…–.

De criaturas alienígenas a ovnis

Del lápiz de Raymond surgieron también criaturas alienígenas monstruosas, pero siempre como bestias irracionales. Aún no había llegado el momento en que la imaginación de los autores se desarrollara lo bastante como para mostrar formas de vida inteligentes que nada tuvieran que ver con la humana. De hecho, en 1938, llegaría "Superman", también indistinguible en apariencia de un terrestre común, pero originario del planeta Krypton.

Por aquel entonces, el cañón había perdido su predominio como impulsor del transporte interplanetario y, en su lugar, llegaron los cohetes, de diseños y funciones variables y preciosistas a gusto del autor. Sin embargo, las cosas cambiaron a partir de 1947, cuando el aviador Kenneth Arnold reportó haber visto una formación de extraños objetos en vuelo en las proximidades del monte Rainier, en el estado de Washington.

Aunque no está claro que Arnold llegara a utilizar el término, bastó con que los describiera de forma “aplanada y redonda” para que la prensa se lanzara a acuñar y difundir la idea de platillo volante, protagonista de miles de avistamientos en los años siguientes. Los invasores estaban aquí y los ovnis eran sus vehículos para llegar hasta nosotros, por lo general, con intenciones aviesas.

Esta visión no se limitó al mundo de la ficción, pues surgieron figuras como Donald E. Keyhoe, quien, tras una carrera inicial como escritor, en la década de 1950, emprendió una machacona campaña para insistir en que la verdad estaba ahí fuera y en que el Pentágono estadounidense debía publicar sus archivos ocultos sobre UFO, esto es, los objetos voladores no identificados u ovnis.

Naves clónicas

Entre los libros que escribió esos años, destaca "Flying Saucers From Outer Space" (1953), que en 1956 sirvió de base a la película "La Tierra contra los platillos volantes". Su escurrido presupuesto y efectos especiales no impidieron que se convirtiera en un título de referencia, cuya influencia puede seguirse hasta taquillazos más recientes como "Independence Day" (1996).

Así, los platillos se convertían en la estrella del género. Incluso la versión cinematográfica de "La guerra de los mundos" (1953) modificó los trípodes marcianos descritos en la novela y les dio aspecto de ovni.

Esta clase de nave es la misma que trajo a Klaatu, el alien protagonista de "Ultimátum a la Tierra" (1951), de Robert Wise, todo un clásico del género por lo avanzado de su mensaje. Klaatu, de aspecto humano y acompañado de su robot Gort, viene a vivir entre los humanos y a advertirles de que, si no cesan en su escalada nuclear, serán eliminados.

La nueva versión, realizada en 2008 con Keanu Reeves en el papel protagonista, lleva el argumento un poco más allá: Klaatu ha venido a destruir a los terrestres, para impedir que estos terminen con la Tierra. Eso sí, de acuerdo con el despertar de la conciencia ecologista, que no estaba en auge todavía cuando se filmó la película original, su nave tiene la forma de un pequeño planeta.

La imagen de los extraterrestres en el cine

Mientras tanto, ¿cuál era la imagen más aceptada de un extraterrestre? No existía ninguna evidencia sobre cómo podían ser, ni se habían realizado hipótesis serias sobre características comunes a todas las especies vivientes que pudieran tomarse como base. Así que la fantasía desplegada por ilustradores, dibujantes de cómics y testigos de avistamientos fue la base sobre la que se crearon los nuevos modelos, que variaban desde figuras estilizadas de cráneo superdesarrollado hasta monstruos con abundancia de tentáculos y robots pensantes.

De forma paralela, surgió otra teoría, basada en la paranoia de la Guerra Fría, según la cual los alienígenas podían adoptar nuestra forma y, de este modo, vivir camuflados a la espera de poner en marcha su ofensiva.

Eran unos tiempos en los que la idea de la clonación humana no había llegado aún a los laboratorios de biología, ni mucho menos, a la ciencia ficción. No obstante, aparecieron títulos clásicos como "La invasión de los ladrones de cuerpos" (1956), donde los visitantes cultivaban en gigantescas vainas a los terrestres que sustituirían por copias desprovistas de humanidad.

Como dato curioso, cabe añadir que en ella no se ven ovnis, ni ningún vehículo que explique cómo han podido llegar a nuestro planeta; están simplemente entre nosotros.

Sin embargo, llegaron los felices años sesenta y, a medida que los satélites comenzaban a orbitar la Tierra y poner un pie en la Luna se veía como un proyecto viable, era el momento de mirar a nuestros presuntos vecinos galácticos bajo un prisma distinto.

Colegas del universo

Si llegar al satélite blanco era el comienzo, ¿cuál podría ser el final? “Explorar nuevos mundos, buscar nuevas formas de vida y nuevas civilizaciones, llegar a donde nadie ha llegado antes”, según se anunciaba al principio de cada episodio de Star Trek. Esta serie establecía nuevas normas en la visión de los extraterrestres, pues a una tripulación constituida por humanos de todas las razas se unía un tipo del planeta Vulcano, el señor Spock, que se convertiría en el personaje más popular.

A lo largo de sus viajes, la nave Enterprise encontraba razas espaciales de todo tipo, algunas belicosas, como los klingon, otras más amigables, como los propios vulcanianos, o los prolíficos y algo molestos tribbles. Por primera vez en la pantalla, se mostraba la convivencia de hombres y alienígenas como algo natural, un concepto que la ficción literaria llevaba décadas utilizando y que se iría haciendo cada vez más popular.

Otros ejemplos son la serie de cómics de Pierre Christin y Jean-Claude Mezieres Valerian, agente espacio temporal o la trilogía de películas de Men in Black. Aunque, quizá, la imagen significativa de esta tendencia esté en la cinta original de Star Wars, donde George Lucas presentó la ya clásica escena de la cantina de Mos Eisley, con humanos y no humanos tomando copas, cerrando tratos y metiéndose en peleas al son de la música que tocaba una banda de alienígenas.

Los foráneos y la denuncia social

Esta idea ha conocido variaciones de una cierta denuncia social, como "Alien nación" (1988), donde los forasteros siderales se establecen en la Tierra, pero son sometidos a cuarentena y tratados como ciudadanos de segunda; o "Distrito 9" (2009), donde quedan directamente confinados en un gueto situado, no por casualidad, en Sudáfrica.

A todo esto, en el mundo científico, el espacio abría un vasto y fértil campo de investigación para establecer emocionantes teorías y recopilar nuevos datos. En 1968, Arthur C. Clarke y Stanley Kubrick rompieron todas las reglas con "2001", una odisea en el espacio, donde sugerían la idea de una difusa entidad no terrícola, representada por el famoso monolito, que había dirigido la evolución de la humanidad. Poco antes, en 1961, Stanisław Lem había presentado a un planeta que era en sí una entidad pensante, en su novela clásica "Solaris".

Epidemias, teorías y curas

El entorno científico ofrecía muchas otras ideas apasionantes, como la posibilidad de una epidemia proveniente del espacio exterior. Ese fue el argumento de la novela de Michael Crichton y su posterior adaptación cinematográfica "La amenaza de Andrómeda", en que los protagonistas luchan por encontrar una cura para un virus mortífero aterrizado en un satélite de exploración.

Al mismo tiempo, la fiebre de los ovnis dio lugar a nuevas teorías sobre cuánto tiempo llevaban visitándonos. Fueron los años de Erich von Däniken, sus carros de los dioses y la popularidad de las líneas de Nazca, según él, creadas por visitantes lejanos. Sus ideas se filtraron en numerosas tramas de ficción, como la saga de cómics "Los Eternos" que Jack Kirby creó para Marvel.

Una variante, la que atribuía a las pirámides de Egipto origen sideral, fue utilizada en 1994, junto con el concepto de portal interestelar, en la película de Roland Emmerich Stargate.

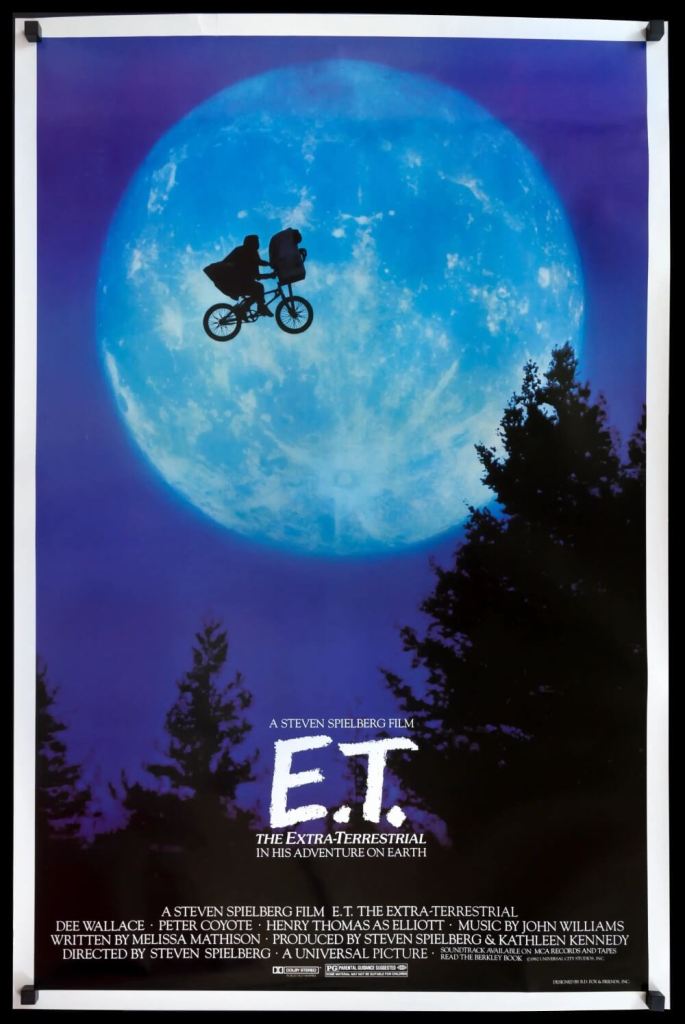

Otro mito de los 70, el Triángulo de las Bermudas, apareció como protagonista secundario en "Encuentros en la tercera fase" (1977), de Steven Spielberg, quizá una de las películas definitivas sobre el tema, pues recogía todas las teorías ufológicas de la época sobre ocultaciones del Gobierno estadounidense, abducciones de humanos y la aparición final de los extraterrestres como entidades benéficas.

¡Que te como!

En los años 80, la física teórica proporcionó más material innovador. Los agujeros negros aparecían en "El abismo negro" (1979) y "Horizonte final" (1997) como puertas a dimensiones habitadas por entes malignos. Los avances en investigación genética y el proyecto SETI de búsqueda extraterrestre dieron lugar a "Species" (1995), donde un grupo de científicos diseña un mortal híbrido de ADN terrestre y alienígena.

Y el rediseño celular, más la posibilidad teórica de construirse diferentes personalidades digitales, se reflejaban en la película de ciencia ficción de más éxito de todos los tiempos, "Avatar" (2009), de James Cameron.

Tampoco podemos olvidar a los monstruos espaciales de toda la vida, que siguen con nosotros sin necesidad de explicaciones científicas, desde "Alien", de Ridley Scott, a "Predator", de John Mc- Tiernan.

Otros cineastas han regresado al antiguo concepto de guerra de mundos, bien en forma de parodia violenta –"Starship Troopers" (1997), de Paul Verhoeven– o con apabullantes efectos especiales y toda la propaganda norteamericana que pueda soportarse –en "Independence Day" (1996), donde los satélites de comunicaciones y los virus informáticos son claves en la trama–. Historias todas que, basadas más o menos lejanamente en la ciencia, son pura fantasía.