Si el espionaje es una práctica tan antigua casi como la propia humanidad, no puede decirse lo mismo de su variante de ficción, que es un fenómeno relativamente reciente. Durante siglos, ningún autor de ficción se ocupó de los espías y estos tardaron lo suyo en encontrar su sitio dentro de las artes creativas. En la ficción ha habido espías de varios tipos y tendencias, y a la cabeza están los dos personajes que representan las variantes más conocidas del género: James Bond y George Smiley.

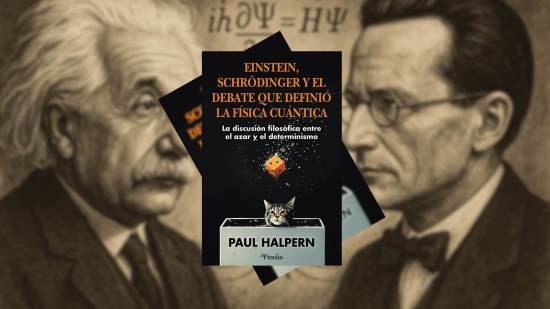

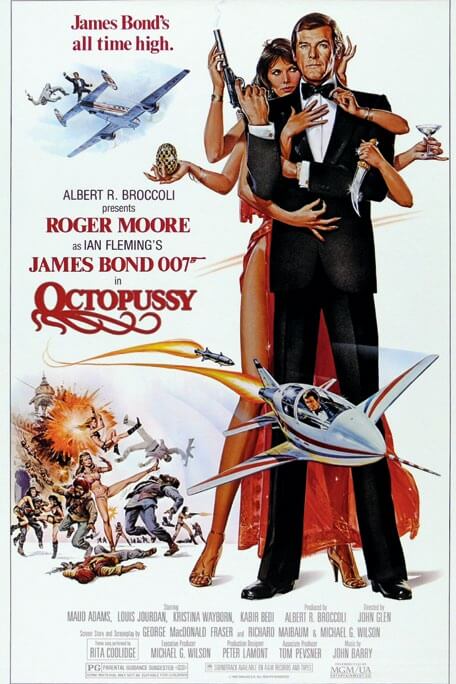

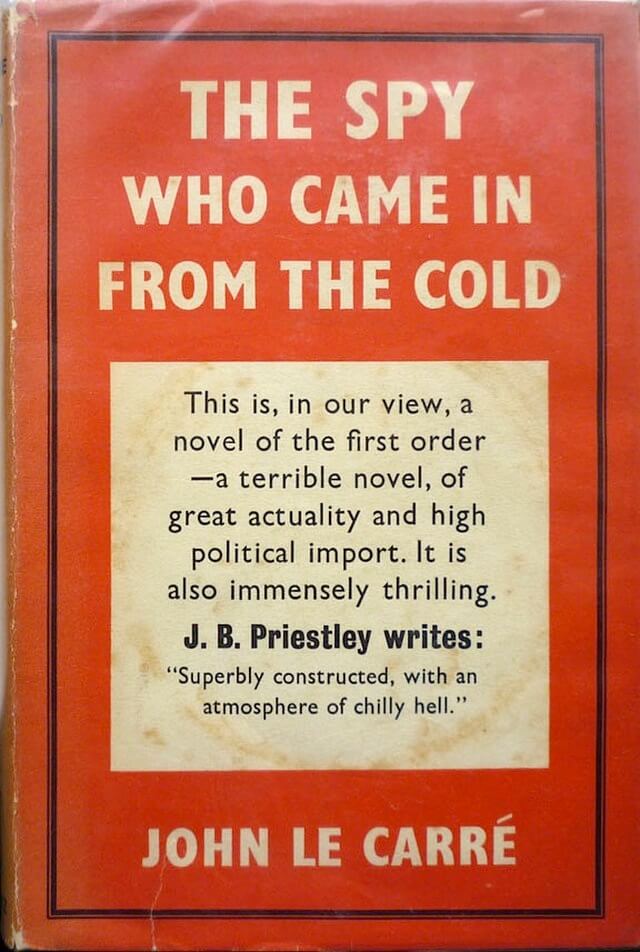

Si el primero, creado en 1952 por Ian Fleming, encarna su versión más fantástica y desorbitada, tanto por las características sobrehumanas del personaje como por la dimensión de las aventuras en que se ve envuelto, el segundo, aparecido por vez primera en Llamada para el muerto (1961), de John le Carré, buscaba plasmar el aspecto más realista de la profesión, donde la existencia es deprimente y monótona, la astucia y la doble cara (no el doble cero) son las principales armas y el éxito profesional no trae aparejada necesariamente la felicidad personal, más bien al contrario.

Estas dos caras de la moneda son las que han ayudado a enfocar el mundo de los espías imaginarios en los últimos cuarenta años, hasta el punto de que es difícil encontrar hoy en día un agente secreto que no sea deudor de alguno de ellos.

Los precursores

Sin embargo, la cosa empezó mucho antes. Los expertos en la materia coinciden en señalar El espía, del norteamericano James Fenimore Cooper, como primera narración moderna del género, aunque algunos antecedentes nos llevarían nada menos que a la antigua China, donde, durante la dinastía Yuan (siglos XIII-XIV), Lo Kuan-Chung habría escrito el primer libro de ficción sobre el tema, que al parecer fue traducido al inglés con el título The Romance of the Three Kingdoms (La novela de los tres reinos).

No es propiamente una novela de espías, sino una de las obras de ficción más populares en la historia de Asia, que narra una interminable saga de batallas y traiciones, y donde también aparecen espías, eso sí. Nada nuevo bajo el sol, pues ya Sun Tzu, en su famoso tratado El arte de la guerra (en torno al siglo VI a.C.), hablaba de la conveniencia del uso de espías y daba abundantes instrucciones sobre cómo debían ser utilizados.

Volviendo a la novela de Fenimore Cooper, su condición de precursora del espionaje de ficción está fuera de toda duda. Publicada en Estados Unidos en 1821, la obra nos cuenta la aventura del patriótico buhonero Harvey Birch, que, residiendo en el llamado territorio neutral y aparentando simpatizar con las tropas realistas, adquiría información que transmitía a los rebeldes. Es la primera vez, por tanto, que los lectores de novelas se encuentran con un espía en toda regla; es decir, un personaje anónimo cuyo cometido es la obtención y transmisión de información confidencial, que además desarrolla su trabajo en el marco de un importante conflicto político o bélico.

Ochenta años después, Rudyard Kipling creará otra de las obras precursoras del género, Kim de la India (1901). Su protagonista, un huérfano que crece en las calles de Lahore durante la época colonial británica en la India, se convierte en un buscavidas y espía británico.

Pero estas son excepciones. Todavía los lectores de ficción –y buena parte de los escritores– no tenían demasiado claro en qué consistía eso de ser espía, y lo normal es que estos personajes tendieran a aparecer sobre todo dentro de la novela policíaca, generalmente como adversarios de mentes tan preclaras como Sherlock Holmes y Auguste Dupin, que tuvieron sus más y sus menos con agentes enemigos de sus respectivos países.

Pero el trabajo de estos detectives solía limitarse a encontrar algún documento y muy poco o nada se nos aclaraba en estas historias sobre el funcionamiento y estructura de los servicios de inteligencia, que aún no se habían desarrollado.

Los modernos agentes de inteligencia

El espionaje como género de ficción pertenece a los últimos cien años. Según apunta el historiador canadiense Wesley K. Wark, “la revolución de la inteligencia (entendida en su aspecto de espionaje) es un fenómeno característico del siglo XX”. No solo porque a principios del mismo es cuando los gobiernos sientan las bases del espionaje moderno, sino también porque la llegada de los grandes conflictos bélicos, como la I Guerra Mundial, contribuye a disparar la paranoia del público sobre lo que el enemigo pudiera o no saber sobre los secretos del país.

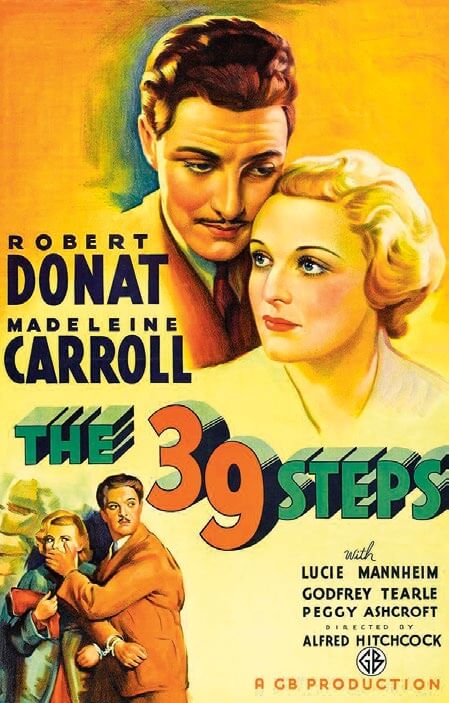

Inglaterra fue el país que explotó al máximo el espionaje de ficción, teniendo como tenía una larga escuela de escritores de misterio y una más larga historia de conflictos internacionales que propiciaban todo tipo de tramas. Antes de la I Guerra Mundial, destacaron autores como William Le Queux y E. Phillips Oppenheim. Siguió sus pasos John Buchan, que en las seis obras protagonizadas por su personaje Richard Hannay narraba las amenazas de pérfidas agencias extranjeras. La más conocida de la serie fue Los 39 escalones, seguramente por la adaptación al cine de Alfred Hitchcock, director británico que utilizaría el espionaje como tema argumental de varias de sus películas, como Sabotaje (1936) o Encadenados (1946), entre otras.

Estas obras entraban de lleno en la tradición de las novelas populares cuyo único objetivo era el entretenimiento, con lo cual sus autores no podían perder el tiempo adentrándose en los jardines de la creación de personajes complejos, la profundización psicológica o la verosimilitud.

Pero las cosas comenzaron a cambiar en el período de entreguerras cuando llegaron al género varios escritores de altura, alguno de los cuales, además, había trabajado en los servicios de inteligencia. Así, William Somerset Maugham inauguró la variante de novela de espionaje realista con Ashenden (1928), donde retrataba las tareas de inteligencia durante la I Guerra Mundial centrándose en la historia humana y la percepción de su misión y del escenario en general que tenía el protagonista. Fue la primera vez que la máscara impasible del espía comenzó a resquebrajarse para dejar entrever un rostro humano.

Nazis y KGB, malvados enemigos

Paralelamente, los espías comenzaban a abrirse camino en el cine, donde algunos grandes directores empezaron a prestarles atención, si bien generalmente lo hacían como excusa para narrar apretadas tramas de intriga, o de eso que se solía llamar ‘de amor y lujo’: Fritz Lang, todavía en su etapa alemana, tocaría el tema en 1928 con Spione, donde el protagonista, llamado Agente 326, debía desmantelar una red de espías enemigos, misión que se le complicaba cuando aparecía la inevitable chica.

En 1932, Greta Garbo protagonizaba Mata Hari, dirigida por George Fitzmaurice, donde la trama se centraba en el glamur que rodeaba las aventuras sentimentales de su protagonista. Esta relativa frivolización del género continuaría en los años siguientes, si bien con excepciones tan notables como Operación Cicerón (1952), de Joseph L. Mankiewicz, sobre las actividades de un espía real que estuvo al servicio de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial.

A medida que esta guerra quedaba atrás y las grandes potencias se adentraban en la Guerra Fría, el bloque soviético sustituyó a los alemanes como principal enemigo y proliferaron los malvadísimos –generalmente chinos o soviéticos– cuyo grado de vesania era tal que justificaban cualquier acción por parte del héroe.

Esta dualidad Occidente-Oriente se trasladó a las primeras series televisivas de espionaje. En Cinco dedos (1959), Victor Sebastian era un agente norteamericano camuflado como comunista en Europa. Al año siguiente, la inglesa Cita con la muerte (Danger man), protagonizada por Patrick McGoohan, narró las aventuras del agente de la OTAN Drake, John Drake (sí, se presentaba así). Y en 1962, Patrick Macnee comenzó a interpretar el papel de su vida en Los vengadores, recordada por el bombín y el paraguas que formaban parte invariable del vestuario de su protagonista y por sus tramas fantasiosas, si bien en sus primeros episodios tenía un tono mucho más realista.

No comenzó a introducir aparatos de ciencia-ficción y villanos megalómanos hasta que tuvo que rendirse a la creciente influencia de otro agente inglés, 007. Con los años 60 llegó una cierta relajación de las tensiones, que no tardaría en desembocar en la frivolización del género, gracias a Bond y derivados. El enemigo a combatir dejó de tener necesariamente tintes políticos para ser paulatinamente sustituido por el malvado megalómano sin ideología definida, cuyo único propósito era apoderarse del planeta o destruirlo. El lujo y el sexo, dos elementos habitualmente ausentes del mundo del espionaje, se convirtieron en imprescindibles.

Había nacido el espía pop, que siguió dos caminos diferentes en la novela y en el cine: en la primera, apareció una profusión de superagentes que combinaban un carácter implacable con una habilidad sobrenatural para ligar. Entre ellos cabe citar a Malko Linge, más conocido como SAS (Su Alteza Serenísima). Creado a principios de los 60 por el escritor francés Gerard de Villiers, era un príncipe centroeuropeo metido a agente de la CIA, que recorría el mundo viviendo aventuras donde el sexo y la violencia primaban sobre la verosimilitud.

También citaremos a Matt Helm, creado por el estadounidense Donald Hamilton en 1960, y cuyo trabajo era provocar accidentes fatales para los blancos que le asignaba una misteriosa agencia gubernamental; y a Modesty Blaise, creada por Peter O’Donnell: excelente tiradora, maestra en artes marciales y siempre enfundada en cuero negro, esta agente era independiente tanto a la hora de aceptar misiones –no pertenecía a ningún servicio secreto– como a la de elegir pareja.

De la frivolidad a la realidad

El cine, por su parte, optó mayormente por buscarle competencia a 007, adaptando a otros agentes de ficción en producciones donde se reducía la violencia original y se exacerbaban la acción inverosímil y las chicas ligeras de ropa. Matt Helm es un buen ejemplo de esto, pues su adaptación al cine prescindió de su condición de asesino para convertirlo en una especie de playboy interpretado por un indolente Dean Martin.

Al margen de las producciones que rayaban la parodia (sobre todo europeas), el cine padeció una oleada de clones de Bond, que intentaban acercarse al glamur y el espectáculo de las películas originales imitando todo lo posible sin entrar en el plagio. Entre los más notables estaba el agente Derek Flint, interpretado por James Coburn en dos películas, Flint, agente secreto (1966) y F de Flint (1967), recordado por poseer un encendedor que era una parodia de los gadgets bondianos.

Por su parte, los creadores de los nuevos superespías de papel destacaban por su prolífica producción, que da una idea del concepto de sus obras como producto, casi, de usar y tirar. No obstante, hubo autores que no estaban dispuestos a seguir por esa corriente, sino más bien a continuar profundizando en los entresijos del universo político, moral y psicológico por donde se movían unos espías más reales.

Uno de ellos fue Len Deighton, que en obras como Funeral en Berlín o Ipcress creó a un agente sin nombre (llamado Harry Palmer en el cine e interpretado en tres ocasiones por Michael Caine) que desempeñaba su trabajo espoleado por una mezcla de profesionalidad y cinismo, rasgos imprescindibles para desenvolverse en un mundo donde la frontera entre malos y buenos apenas quedaba demarcada.

Llegan los maestros

No podemos olvidar que, en 1980, Graham Greene, que había tocado el espionaje de forma intermitente en su obra, consiguió una de las mejores novelas del género –y de la época– con El factor humano, pero el verdadero maestro del género fue, sin duda, John le Carré, que se adentró en un mundo donde los blancos y negros se difuminaban y la verdad, si es que existía, solía aparecer envuelta en diferentes tonos de gris.

Como gris fue su personaje legendario, George Smiley, convertido por méritos propios en el anti-Bond. Usando como armas principales su cerebro y su paciencia, no se encaraba con genios del mal, sino con enemigos mucho más reales y peligrosos, como los agentes soviéticos infiltrados en el Servicio Secreto inglés. Su triunfo sobre Karla, su contrapartida soviética, no trajo a Smiley la satisfacción personal, ni le consoló por las continuas infidelidades de su esposa. Esta aura de pesimismo es una constante en las principales obras de Le Carré, cuyos personajes se mueven en un entorno autodestructivo, y solo una férrea determinación de aferrarse a sus principios puede salvarles –y no siempre– de la aniquilación.

Las novelas de Le Carré fueron rápidamente adaptadas: Llamada para el muerto (1967), El espejo de los espías (1970) o, la mejor, El espía que surgió del frío (1965), en una tendencia que se prolongó en la década siguiente con cintas de la importancia de Los tres días del Cóndor (1975), protagonizada por Robert Redford. También Hitchcock siguió usando el espionaje como excusa argumental, actualizándolo a los conflictos del momento como en Cortina rasgada (1966), con Paul Newman.

Pero los años 90 volvieron a trastocar las reglas del juego, sumiendo al género en un mundo mucho más complicado donde la desaparición del bloque soviético eliminó el referente de un enemigo claro y principal. Al mismo tiempo, la tecnología parecía estar dejando fuera de lugar a unos profesionales que llevaban a cabo su trabajo entre cafés, cabinas de teléfonos y microfilms, y la acción se trasladó de Europa del Este a lugares tan dispersos como la ex Unión Soviética, los países musulmanes y Latinoamérica, al tiempo que grupos terroristas tipo Al Qaeda sustituían a los funcionarios del KGB.

A pesar de una situación internacional mucho más rica en conflictos, ni la literatura ni el cine ni la televisión han producido un nuevo personaje que haga suya la herencia de Bond y Smiley (el Jack Ryan de Tom Clancy se acerca, pero es más bien una especie de asesor militar).