En la segunda mitad del siglo XIX, mientras los imperios competían por el control de los mares y el comercio internacional, una alianza inesperada entre la Marina española y los jesuitas misioneros dio lugar al primer sistema efectivo de predicción de ciclones tropicales en el mundo. Esta proeza científica se desarrolló en el seno de las colonias españolas del Caribe y el Pacífico. En Cuba y Filipinas, los observatorios de La Habana y Manila, dirigidos por los jesuitas Benito Viñes y Federico Faura, sentaron las bases de una meteorología moderna y empírica orientada a la prevención de loa desastres naturales.

Tal logro, objeto de un reciente estudio del físico Aitor Anduaga Egaña, fue el resultado de la confluencia de dos tradiciones: la cultura de registro marítimo de la Armada española y la tradición observacional y correlacional de la ciencia jesuita. Juntas, dieron origen a un método pionero que revolucionó la forma de observar, interpretar y predecir los huracanes.

Una tradición naval basada en la experiencia

Desde el siglo XVI, el Imperio español había desarrollado una rigurosa cultura de archivo y observación marítima. Los cuadernos de bitácora, obligatorios desde 1575 por orden de Felipe II, fueron durante siglos el principal instrumento para registrar información sobre los vientos, las rutas marítimas y los fenómenos climáticos. Estos cuadernos, usados tanto con fines formativos como de control, se convirtieron en pilares de la meteorología empírica.

A lo largo del siglo XIX, los marinos españoles no solo continuaron esta práctica, sino que la modernizaron con el uso de instrumentos como barómetros, termómetros y, más adelante, la observación sistemática de las nubes. La Armada española llegó a establecer una red informal de “observatorios flotantes” en sus buques, desde los que recogían datos meteorológicos esenciales para la predicción de ciclones. Esta acumulación de registros permitió comprender los patrones cíclicos de las tormentas tropicales en las Antillas y el Pacífico.

La ciencia observacional jesuita: entre la teología y la física

Paralelamente, los jesuitas desplegados en misiones ultramarinas cultivaron una ciencia empírica que combinaba la observación sistemática, la experimentación y la teología natural. Desde sus estaciones meteorológicas –que evolucionaron hacia verdaderos observatorios geofísicos como los de Belén (La Habana) y Manila–, los jesuitas aplicaron una epistemología basada en la correlación entre los fenómenos naturales, reflejo de su creencia en la armonía del universo creado por Dios.

Este enfoque no solo no entraba en conflicto con su visión religiosa, sino que la reforzaba. Observar las relaciones entre las nubes, la presión atmosférica y los campos magnéticos era, para ellos, una forma de descifrar el orden divino del cosmos. Inspirados por figuras como Angelo Secchi, astrónomo del Collegio Romano, los jesuitas adoptaron métodos gráficos, instrumentos mecánicos y una perspectiva dinámica del tiempo atmosférico.

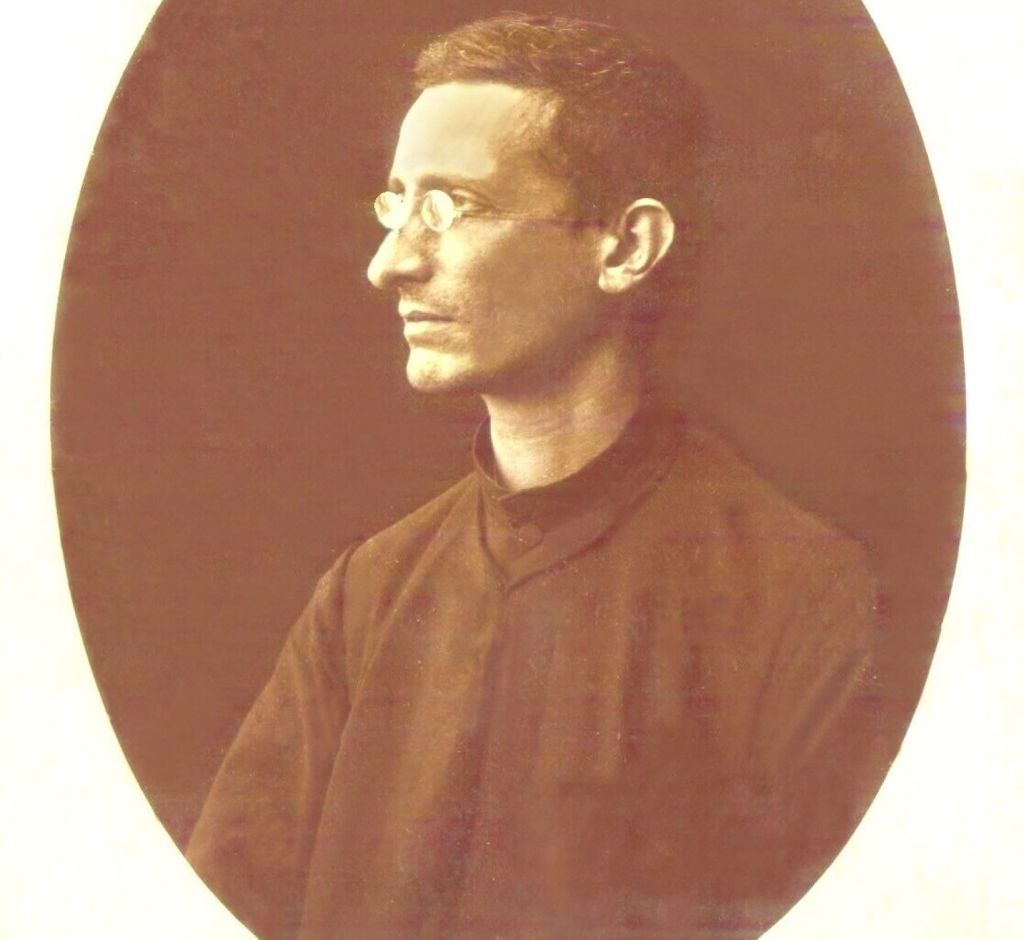

Benito Viñes y la red de observatorios flotantes

La figura central de esta revolución científica fue el jesuita Benito Viñes, director del Observatorio de Belén. En 1875, Viñes emitió el primer aviso público de huracán de la historia, basado en observaciones de nubes cirrosas. Su método, detallado en sus obras de 1877 y 1895, combinaba observaciones nefológicas (es decir, de las formaciones de nubes), análisis barométricos y un concepto singular: el uso de barcos como nodos de una red virtual de observación meteorológica en alta mar.

Según Viñes, ciertos tipos de nubes –en especial los cirroestratos plumiformes o “rabos de gallo”– aparecían en los cielos como señales que precedían al ciclón. La orientación de estas nubes permitía deducir la dirección del vórtice del huracán, incluso cuando se hallaba a cientos de kilómetros de distancia. Para ello, era imprescindible que los capitanes anotaran estas observaciones en sus cuadernos. Así, cada buque se convertía en un auténtico observatorio flotante.

Viñes no solo se valió de estos registros, sino que también los conceptualizó como parte de una red de información científica. Aunque no existía una conexión telegráfica entre los barcos, la lógica de correlación temporal y espacial entre las observaciones en puerto y en altamar permitía reconstruir empíricamente la trayectoria y dinámica de los ciclones.

El método correlacional y los instrumentos jesuitas

A diferencia de sus contemporáneos, que abordaban los huracanes desde una óptica bidimensional, Viñes propuso una teoría tridimensional de la estructura ciclónica. Su concepción del ciclón como un “vacío parcial en propagación” –y no como una simple masa de aire giratoria– se adelantó a la visión moderna de estos fenómenos.

Este enfoque fue posible gracias al uso del meteorógrafo de Secchi, un aparato electromecánico que registraba de forma automática múltiples variables meteorológicas. Viñes y sus colegas complementaron esta tecnología con instrumentos diseñados a nivel local, como el ciclonoscopio, el barómetro aneroide de Faura y el barociclonómetro de José Algué. Estos dispositivos permitían a los navegantes calcular en tiempo real la distancia y dirección de un tifón.

Dejando a un lado el uso instrumentos, el sello distintivo del método jesuita se basaba en la búsqueda de correlaciones. Para Viñes, las relaciones entre nubes, campos magnéticos y presiones atmosféricas eran manifestaciones de una estructura armónica del universo. Esta visión holista permitió establecer leyes predictivas basadas en la observación sistemática y no en las teorías abstractas.

Las leyes de circulación y traslación de Viñes

En su obre Investigaciones relativas a la circulación y traslación ciclónica en los huracanes de las Antillas (1895), Viñes formuló una serie de leyes que aún hoy se consideran pioneras. Su primera ley, sobre la rotación ciclónica, describe un sistema de corrientes en tres niveles: inferiores convergentes, medias circulares y superiores divergentes. Esta visión tridimensional contrastaba con los modelos anglosajones basados únicamente en los vientos de superficie.

Las leyes de traslación, por su parte, proponían una trayectoria parabólica para los ciclones del Atlántico, con desviaciones que dependían de la latitud y la estación del año. Estas reglas permitían prever no solo la aproximación de un huracán, sino también su demora, recurva y desplazamiento final. Viñes ofrecía, de este modo, una herramienta de predicción práctica, basada en la experiencia acumulada de la Armada y la observación sistemática de los cielos tropicales.

Ciencia al servicio de la sociedad

Una de las características más notables del método jesuita fue su vocación pública. La ciencia ciclónica de Viñes aspiraba a proteger las vidas y los bienes en las colonias. Frente a la meteorología académica europea, más preocupada por la clasificación y la teorización, la obra de los jesuitas en Cuba y Filipinas puso el énfasis en la aplicación práctica, en la prevención y el servicio.

Este compromiso también se reflejaba en la pedagogía: los observatorios formaban parte de colegios jesuitas y estaban abiertos a la comunidad. Buscaban difundir el conocimiento meteorológico entre navegantes, agricultores y autoridades locales, en un contexto en el que los desastres naturales suponían una amenaza constante.

Referencias

- Anduaga Egaña, Aitor. 2024. “Imperium et empiria o la confluencia de dos tradiciones: La Marina y los Jesuitas en la predicción de ciclones, s. XIX”. Asclepio, 76.2: e21. DOI: https://doi.org/10.3989/asclepio.2024.21