Cuando pensamos en la España del Siglo de Oro, solemos evocar las hazañas imperiales de Felipe II, la magnificencia del Monasterio de El Escorial o la pujanza de las letras y las artes. Sin embargo, hay otra dimensión de la vida cotidiana que resulta menos visible: ¿cómo se curaban los españoles en el siglo XVI? Un reciente estudio de la historiadora Lara Barreira, centrado en un pleito judicial en Valladolid entre 1577 y 1578, nos permite asomarnos de manera excepcional a este mundo. A través de más de doscientas recetas farmacéuticas conservadas, la estudiosa ha logrado reconstruir tanto el catálogo de medicinas disponibles como las dinámicas económicas, sociales y culturales que rodeaban a la práctica de la salud en tiempos de Felipe II.

Farmacias, pleitos y deudas en la Castilla del siglo XVI: el caso del boticario Francisco de Madrid

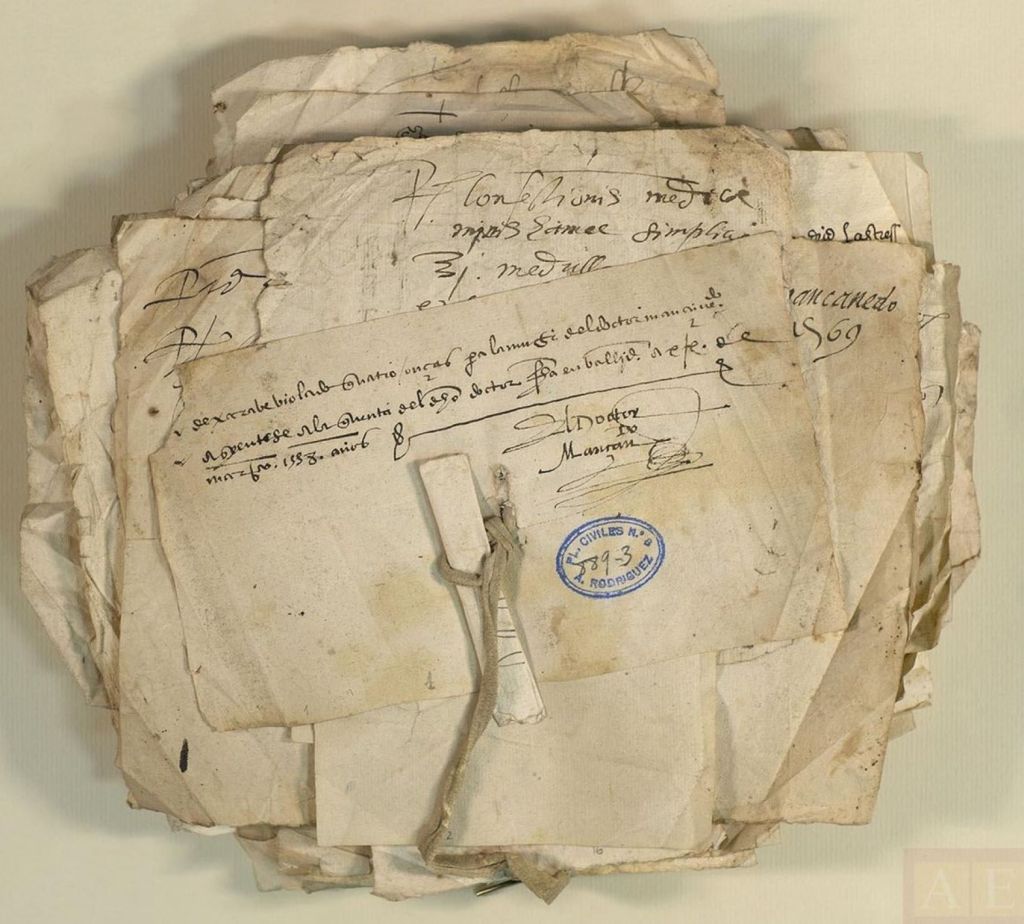

Francisco de Madrid fue un reputado boticario vallisoletano que, entre 1545 y 1576, abasteció con sus preparados tanto a instituciones como el Hospital de Santa María de Esgueva como a destacados miembros de la corte. Su archivo de 213 recetas constituye un testimonio único de la práctica farmacéutica de la época.

Entre sus principales clientes figuraba Félix de Manzanedo, catedrático y canciller de la Universidad de Valladolid. Durante más de una década, su familia adquirió numerosos remedios a crédito hasta acumular una deuda que, tras la muerte del boticario, recayó en su viuda, María de Ayala. Fue ella quien, en 1577, emprendió un pleito para reclamar 15.717 maravedís, suma equivalente a varios años de salario de un profesor universitario.

En el proceso judicial, los jueces solicitaron organizar y valorar todos los remedios que se habían entregado a los Manzanedo. Así nació lo que Barreira denomina una “farmacopea funcional”, es decir, una lista real de los medicamentos que se habían, efectivamente, preparado y consumido, y que difería de aquellas farmacopeas normativas que aconsejaban lo que debía existir en las boticas.

¿Qué medicinas se vendían en la España de Felipe II?

El protagonismo de la rosa

De todas las sustancias registradas, la más sorprendente es la omnipresencia de la rosa. Según el análisis de los inventarios, uno de cada cinco remedios estaba basado en derivados de la rosa. Se empleaba en múltiples formas: aceites, jarabes, aguas destiladas, ungüentos, azúcares rosados, vinagres y hasta polvos. Se consideraba útile para calmar fiebres, inflamaciones, hemorragias y dolencias femeninas, en continuidad con una tradición que se remontaba a los textos médicos clásicos de Dioscórides, Mesué y las traducciones árabes medievales.

La rosa se percibió como un fármaco milagroso en la Europa medieval y moderna. En Valladolid, los Manzanedo la emplearon repetidamente, en especial para sus hijas, convencidos de su eficacia calmante y reguladora. El prestigio cultural y simbólico de esta flor, vinculado a la Virgen y a la pureza, reforzaba su poder curativo en el imaginario colectivo.

Otros remedios frecuentes

Aunque la rosa ocupaba un lugar central, también aparecen otros ingredientes naturales como las violetas (jarabes violados), las almendras dulces (aceites calmantes), la borraja, los mirabolanos, las lenguas de buey y distintos y preparados con cassia. Así, la botica de Francisco de Madrid revela un equilibrio entre la herencia grecolatina, la tradición árabe y las adaptaciones locales castellanas.

Medicinas para mujeres y niños

Los registros, además, dejan entrever las preocupaciones sanitarias de la familia Manzanedo. Muchas recetas iban destinadas a “una niña” o “la más pequeña”, lo que indica la alta demanda de remedios pediátricos. Asimismo, la conexión de las rosas con la salud femenina remite a compendios medievales como el Trotula, atribuido a la médica Trota de Salerno, centrados en dolencias ginecológicas.

La farmacia como negocio: del curar al cobrar

Cada receta incluida en el archivo de la botica de María de Ayala implicaba una transacción comercial. Las medicinas tenían un precio fijado en maravedís, registrado en las cuentas como una deuda pendiente de pago. Tales deudas, sin embargo, podían negociarse: la suma inicial reclamada por María de Ayala se rebajó a 11.800 maravedís.

Este caso judicial ilustra que era común recibir medicinas a crédito, incluso durante años. Las deudas sugieren tanto la confianza en el boticario como el prestigio social de la clientela. Con todo, cuando las muertes o las herencias complicaban los pagos, los pleitos judiciales se convertían en la vía preferente para conseguir saldar cuentas.

María de Ayala se convierte, aquí, en la encarnación de un fenómeno frecuente. Las viudas de los boticarios heredaban tanto el negocio de sus maridos como las deudas pendientes y, en consecuencia, asumían un rol activo en la defensa de sus derechos. Pese a los límites que imponía la sociedad patriarcal, las mujeres fueron agentes clave en la continuidad de la farmacia castellana del siglo XVI.

Entre la práctica local y la tradición erudita

Mientras los tratados oficiales de farmacología, como la Concordia de los boticarios de Barcelona (1511), fijaban listas ideales de remedios, la documentación vallisoletana muestra qué se usaba en la práctica cotidiana. La diferencia entre teoría y práctica revela la capacidad de adaptación de las farmacias a las necesidades reales de sus pacientes.

A pesar de la innovación que suponían estas listas funcionales, la base conceptual del sistema médico seguía siendo galénica. El equilibrio de los humores, la importancia de las plantas y la herencia árabe seguían dominando la terapéutica española del siglo XVI, incluso cuando ya comenzaban a circular nuevos productos llegados de América o del comercio mediterráneo.

Un caso revelador

El pleito entre María de Ayala y los herederos de los Manzanedo constituye un testimonio excepcional sobre cómo se practicaba la medicina en la España de Felipe II. Gracias a los 213 resguardos de farmacia, podemos asomarnos al universo de las boticas castellanas: un mundo donde la salud era, al mismo tiempo, una transacción económica, una red de confianza social y un espacio de saberes compartidos entre médicos, boticarios, notarios y pacientes.

La rosa, omnipresente en las recetas, simboliza esa intersección entre práctica, tradición y creencia. Curarse en el siglo XVI significaba confiar tanto en la eficacia de un jarabe o un aceite como en la reputación del boticario y en la fuerza de la costumbre. Hoy, gracias a los archivos judiciales, podemos recuperar la memoria de esos gestos cotidianos que, más allá de los grandes acontecimientos políticos, dieron forma a la vida y la salud de los españoles del Siglo de Oro.

Referencias

- Barreira, Lara. 2025. "The Payment Cure Debts and a Sixteenth-Century Valladolid Pharmacopeia Lara Barreira History of Pharmacy and Pharmaceuticals". History of Pharmacy and Pharmaceuticals, 66.2: 180-202. DOI: https://doi.org/10.3368/hopp.66.2.180.