Hay familias que pasan meses, incluso más de un año, esperando un diagnóstico para sus hijos con sospecha de autismo o TDAH. La incertidumbre, la ansiedad y el acceso limitado a profesionales especializados complican aún más un proceso que ya es emocionalmente desafiante. En este contexto, cualquier avance que agilice el diagnóstico sin perder precisión representa no solo un progreso técnico, sino también un alivio potencial para miles de personas.

Un equipo interdisciplinar liderado por científicos de la Universidad de Indiana ha desarrollado una herramienta basada en inteligencia artificial capaz de detectar trastornos del neurodesarrollo en apenas 15 minutos. Publicado en la revista Scientific Reports, el estudio combina sensores de movimiento y algoritmos de aprendizaje profundo para clasificar a los participantes como neurotípicos, TEA, TDAH o ambos. Además, ofrece una estimación objetiva de la gravedad del trastorno, algo que actualmente no puede determinarse con métodos clínicos tradicionales.

Movimiento y diagnóstico: una pista en los pequeños gestos

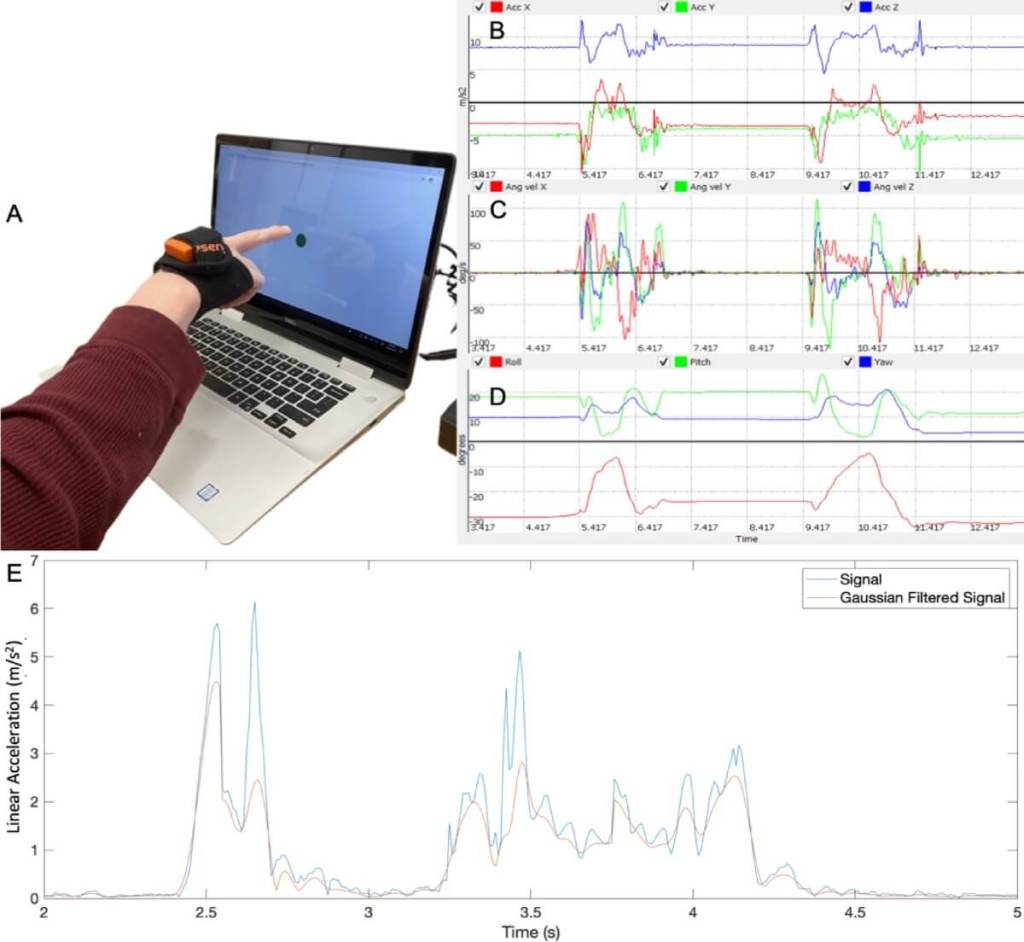

El punto de partida del estudio es sorprendente: analizar los micromovimientos que realizamos al mover la mano hacia una pantalla. El protocolo de prueba consiste en pedir a los participantes que toquen un objetivo que aparece aleatoriamente en un monitor táctil, mientras llevan un sensor de alta definición adherido a la mano. Esta tarea simple permite capturar datos cinemáticos de forma extremadamente precisa, registrando aceleración, rotación y dirección del movimiento en milisegundos.

Según los autores del estudio, estas variaciones contienen información crucial sobre el funcionamiento neurológico. Tal como explican en el artículo, “los movimientos contienen información cognitiva oculta sobre los participantes cuando se observan a escala de milisegundos”. La hipótesis se basa en estudios previos que muestran cómo las personas con autismo o TDAH presentan patrones de movimiento diferentes, incluso en tareas sencillas.

En investigaciones anteriores, el mismo grupo ya había detectado que los pacientes con autismo muestran una mayor aleatoriedad en sus movimientos, y ahora han confirmado que esta característica se mantiene y puede medirse cuantitativamente.

Inteligencia artificial que aprende de cómo nos movemos

Para aprovechar esa información, los científicos entrenaron una red neuronal basada en una técnica llamada Long Short-Term Memory (LSTM), especializada en procesar secuencias temporales. El algoritmo recibió como entrada datos crudos de 6.432 trayectorias distintas realizadas por 92 participantes. De cada ensayo se extrajo una secuencia de solo 40 muestras, lo suficiente para captar señales relevantes sin sobrecargar al sistema.

Los resultados fueron prometedores. La precisión de diagnóstico alcanzó el 71,48% al clasificar correctamente a los participantes en una de las cuatro categorías clínicas (autismo, TDAH, ambos o desarrollo neurotípico). El área bajo la curva (AUC), una medida habitual en clasificación médica, fue especialmente alta para el grupo neurotípico (0,93), seguida de autismo (0,87), TDAH (0,83) y autismo combinado con TDAH (0,86) .

Una de las claves fue combinar diferentes señales cinemáticas: la aceleración lineal, la velocidad angular y los ángulos de rotación (roll, pitch y yaw). Cuantas más variables se incluían, mayor era la precisión del sistema, lo que indica que estas dimensiones del movimiento aportan información complementaria sobre el estado neurológico.

Medir la severidad del trastorno con biometría

Además del diagnóstico, el equipo quiso abordar otra cuestión fundamental: ¿es posible cuantificar cuán severo es un caso de autismo o TDAH?. Actualmente, los clínicos solo pueden basarse en observación y cuestionarios, pero no existen biomarcadores objetivos y cuantificables. Aquí entra en juego la segunda parte del estudio: el análisis de las fluctuaciones aleatorias del movimiento.

Mediante el uso de técnicas estadísticas, los investigadores calcularon dos indicadores clave: el Factor de Fano, que mide la variabilidad en una distribución, y la entropía de Shannon, que estima la complejidad del patrón de movimiento. Según el paper, “los biomarcadores permiten una subclasificación cuantitativa de los trastornos del neurodesarrollo según su gravedad” .

El patrón fue claro: a mayor entropía y menor Fano, mayor severidad del trastorno. Los participantes con diagnóstico leve mostraban trayectorias más predecibles, mientras que los de mayor afectación presentaban un comportamiento más errático. Esta herramienta podría, en el futuro, servir para hacer seguimientos individualizados del progreso de cada persona y ajustar los tratamientos con más precisión.

Aplicaciones clínicas y escolares

Una de las ventajas más destacadas del sistema es su velocidad. Toda la prueba se realiza en aproximadamente 15 minutos, lo que permitiría usarla como herramienta de cribado en contextos escolares o clínicas con alta demanda. Como apunta Khoshrav Doctor, coautor del estudio, este método no pretende reemplazar al psiquiatra, sino actuar como una herramienta adicional en su repertorio clínico.

También destaca su flexibilidad. El sistema funciona con sensores Bluetooth de alta definición, similares a los que ya existen en muchos dispositivos portátiles. Esto abre la puerta a futuras versiones adaptadas a relojes inteligentes o tablets educativas, sin necesidad de equipos costosos ni entornos clínicos complejos.

El neurocientífico José Ramón Alonso lo resume así: "Los diagnósticos se basan en la observación del comportamiento y eso hace que requieran tiempo, profesionales muy bien entrenados y una buena disposición a colaborar, algo que no siempre es fácil con un niño. Esas dificultades llevan a que haya más variabilidad de la deseable y a que pueda haber falsos positivos y falsos negativos. Necesitamos herramientas rápidas, fiables y flexibles y la IA es parte de ese futuro".

Un paso hacia el futuro del diagnóstico personalizado

El equipo también exploró la posibilidad de usar esta tecnología no solo para detectar, sino también para monitorizar la evolución de los pacientes. Al registrar datos cinemáticos a lo largo del tiempo, se podría comprobar si un tratamiento está teniendo efecto o si es necesario ajustarlo. De nuevo, la idea es aportar herramientas cuantitativas y objetivas que complementen la evaluación clínica.

"Los diagnósticos se basan en la observación del comportamiento y eso hace que requieran tiempo, profesionales muy bien entrenados y una buena disposición a colaborar, algo que no siempre es fácil con un niño"

José Ramón Alonso

En este sentido, el doctor Alonso añade: "El uso de biomarcadores cuantitativos y biometría nos debería permitir no solo un mejor diagnóstico sino también el seguimiento de la evolución de cada persona, lo que incluye valorar la eficacia de las terapias y tratamientos".

Como toda innovación, esta propuesta necesita aún ser validada en muestras más amplias y diversas. No obstante, los resultados actuales ofrecen una prueba de concepto robusta que podría revolucionar la forma en que se diagnostican los trastornos del neurodesarrollo, especialmente en edades tempranas. El uso combinado de sensores de movimiento y redes neuronales no solo permite ver lo que el ojo clínico no alcanza, sino hacerlo de forma rápida, estandarizada y reproducible.

Referencias

- Khoshrav P. Doctor, Chaundy McKeever, Di Wu, Aditya Phadnis, Martin H. Plawecki, John I. Nurnberger Jr. y Jorge V. José. Deep learning diagnosis plus kinematic severity assessments of neurodivergent disorders. Scientific Reports (2025). DOI: 10.1038/s41598-025-04294-9.