En la teoría de la evolución, como en todas las teorías científicas, existen principios y leyes generales. Entre ellas, tal vez las más conocidas son las leyes de la herencia genética de Mendel, la ley de irreversibilidad evolutiva de Dollo, o la ley del equilibrio de las frecuencias génicas de Hardy-Weinberg. Sin embargo, una de las más importantes, y pocas veces mencionada, es la ley de exclusión competitiva de Gause, una hipótesis originalmente planteada por Charles Darwin, consolidada por el biólogo evolutivo Georgy Frantsevich Gause.

La ley que rige la competencia natural

El principio expone que dos especies que consumen iguales recursos en un mismo nicho ecológico no pueden coexistir de forma estable si el resto de factores permanece constante. Cuando esto sucede, las especies compiten una con otra, y la más apta desplaza a la otra, que debe buscar un nuevo nicho ecológico, migrar o extinguirse.

Hasta ahora, este principio se asumía de aplicación en ecología y en biología evolutiva como propio de los seres vivos. Pero un estudio reciente llevado a cabo desde la Universidad de Harvard, en Cambridge (Estados Unidos), parece indicar que esta ley, inherente a la evolución biológica, se puede observar en entidades no sujetas a la bioquímica.

Las protocélulas no bioquímicas

Decía Arthur C. Clarke que la única forma de descubrir los límites de lo posible es aventurarse un poco más hacia lo imposible, y la curiosidad científica siempre avanza en esa dirección. Muchos grupos exploran nuevos horizontes en la búsqueda del origen de la vida, buscando responder la pregunta fundamental de la humanidad: ¿de dónde venimos?

En este contexto, el estudio de las estructuras existentes previas a la vida que dieron lugar al origen de la misma entraña una enorme dificultad. Es esencial saber cómo pudo la cinética química dar paso a la dinámica evolutiva. Para ello, los investigadores se afanan en buscar estructuras que se asemejen a aquellas que dieron lugar a eso que denominamos ‘vida’.

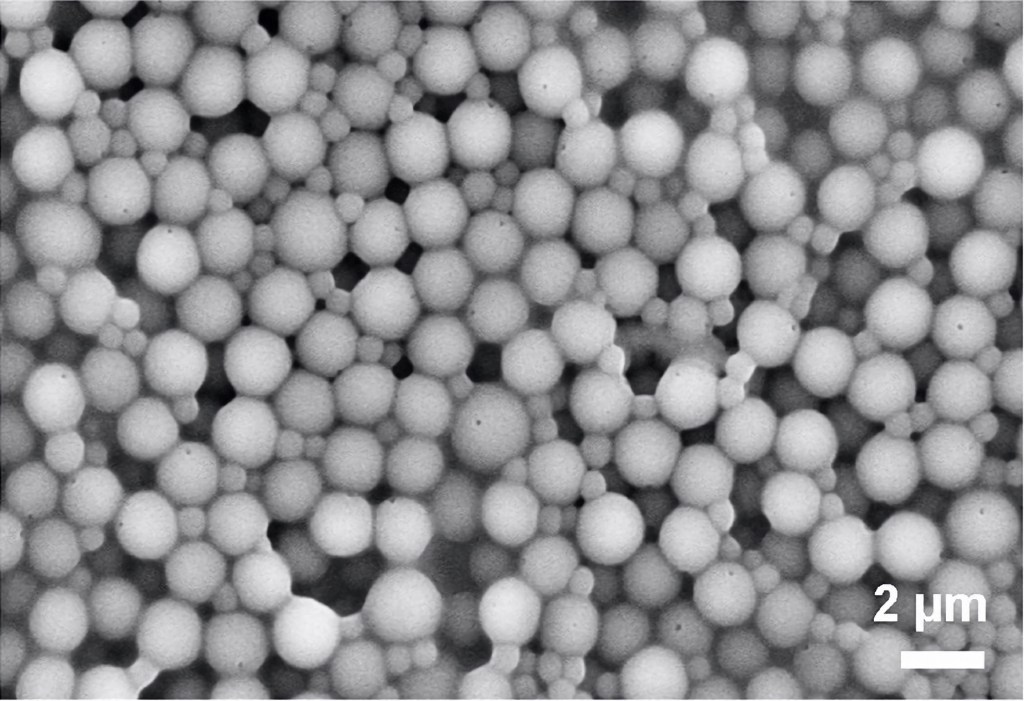

Un grupo de investigadores del departamento de ciencias terrestres y planetarias y la iniciativa sobre el origen de la vida de la Universidad de Harvard, liderado por Sai Krishna Katla, ha sintetizado entidades protocelulares poliméricas. Según indica este gran equipo, entre los que se incluyen investigadores españoles como Juan Mercader, son sistemas sintéticos que imitan el comportamiento de las células, pero que emergen de sistemas de autoensamblaje inducido por la polimerización; reacciones químicas sin relación directa con la vida tal y como la conocemos. Son estructuras sin bioquímica.

Estas entidades muestran, sin embargo, rasgos que se consideran fundamentales en la vida. Entre otras, el fenómeno evolutivo de la exclusión competitiva.

Entidades no vivas en competencia

Al someter en un mismo entorno a dos poblaciones de estas protocélulas estudiadas, con una sola diferencia patente, mostraron una competencia entre ellas, siguiendo el principio de Gause. Según indican los investigadores de Harvard, una de las poblaciones disponía de un fotocatalizador que facilitaba el autoensamblaje en presencia de luz; esta ventaja logró mantenerse con más eficacia, excluyendo a la población que no gozaba de dicha ventaja, desplazándola y causando su extinción. Recordemos que se hace referencia a entidades carentes de bioquímica.

Estos hallazgos, recientemente publicados en la revista científica Cell Reports Physical Science, desafían la noción tradicional de que la bioquímica es necesaria para que se produzca la competencia y la selección natural. La química no biológica puede generar sistemas capaces de competir entre sí, siguiendo los principios de la evolución biológica.

Buscando los límites de la vida

Además, reabre el debate —nunca cerrado— sobre los límites de la vida y su definición. Muchos afirman que un ser vivo es aquel capaz de evolucionar; otros definen la vida como aquellas estructuras que cuentan con un metabolismo basado en la bioquímica. Estas protocélulas no bioquímicas caerían en una zona gris; sería vida para unos, y no para otros.

Pero tal vez lo más relevante es, tal y como indican desde la Universidad de Harvard, que abre un nuevo campo de investigación en torno al origen y la evolución temprana de la vida, así como de la creación de vida sintética en laboratorio, y la formación de vida en otros planetas. Si es posible que puedan evolucionar organismos no basados en la bioquímica, no se puede descartar la existencia de formas de «vida» en algún planeta, que no estén basadas en la bioquímica.

Referencias:

- Chen, I. A. et al. 2012. From Prelife to Life: How Chemical Kinetics Become Evolutionary Dynamics. Accounts of Chemical Research, 45(12), 2088-2096. DOI: 10.1021/ar2002683

- Katla, S. K. et al. 2023. Competitive exclusion principle among synthetic non-biochemical protocells. Cell Reports Physical Science, 4(4), 101359. DOI: 10.1016/j.xcrp.2023.101359