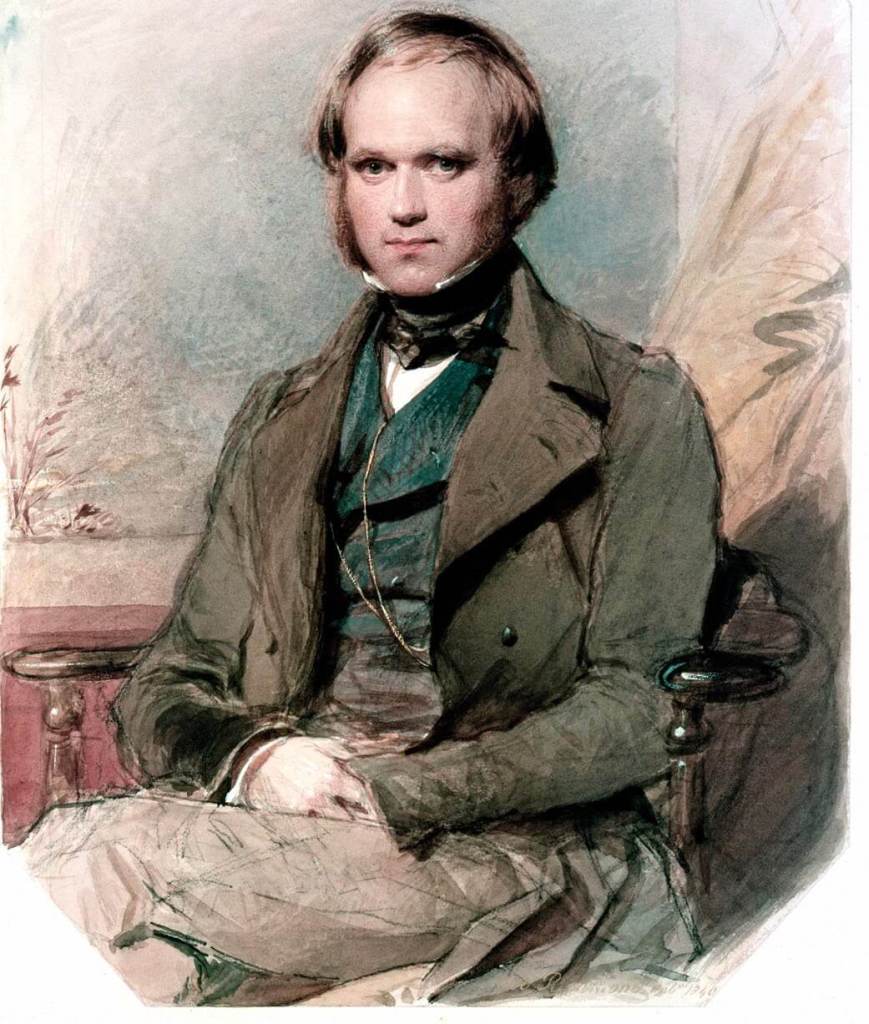

En abril de 1802, Erasmus Darwin moría repentinamente debido a una afección pulmonar. En esos momentos nada le hacía sospechar que tendría un nieto, Charles Robert Darwin (1809-1882), que sabría sacar partido de la lectura de Zoonomia, un libro adelantado a su tiempo y escrito por el abuelo Erasmus en 1794. Charles nació en Shrewsbury, el 12 de febrero de 1809, en un entorno privilegiado, en un idóneo caldo de cultivo para su genio interior. Muchos son los factores para que un ser humano cambie por completo el paradigma existente de toda una disciplina científica: la biología. Por supuesto que las aptitudes personales son fundamentales, pero ya en los albores del siglo XIX debían converger más elementos. Y uno de ellos fue la suerte. Porque Darwin fue una persona con suerte. Además de ser nieto de Erasmus, por parte de padre, lo fue también del famoso alfarero Josiah Wedgwood, por vía materna. Así que Charles nació en el seno de una familia acomodada, en la que su padre, Robert Darwin, se había convertido en un médico de gran reputación. Y ese era precisamente el destino que había fijado para su hijo, en una época en la que los jóvenes poco tenían que opinar sobre su futuro laboral.

Con tan solo dieciséis años, pasó el verano como aprendiz de médico con su padre, como antesala a una breve etapa en la Universidad de Edimburgo. Allí compartió vivienda y estudios de Medicina con su hermano mayor, Erasmus, pero aquello se convirtió en un sufrimiento, tanto por el tedio de las clases como por la repugnancia que le suponían las sesiones de cirugía, vista como remilgos por su familia. Aprendió taxidermia, el arte de disecar animales, junto con John Edmonstone, un esclavo negro liberado que le dio una de las herramientas necesarias para forjar su futura teoría. El segundo año en la ciudad fue el último, pues el padre entendió que Charles no se convertiría jamás en el médico que había proyectado. Pero, antes de abandonar Edimburgo, tuvo la oportunidad de conocer a Robert Edmond Grant, un naturalista que expuso las ideas sobre transmutación de las especies de Lamarck en la Sociedad Pliniana. Corría el año 1827 y Darwin se convirtió en su joven ayudante en la recogida de muestras.

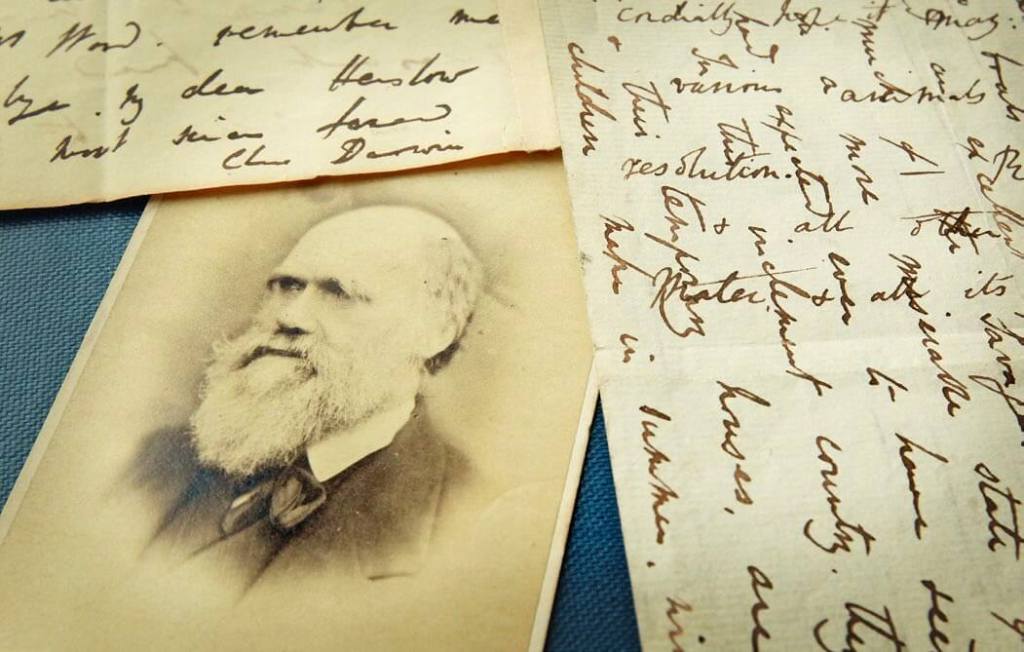

Ante el desastre, Robert Darwin decidió entonces que su hijo debería ser pastor anglicano, por lo que envió a Charles a Cambridge, al Christ’s College. Allí coincidió con su primo William Fox, sobre el que dejó escrito en su autobiografía: “Me introdujo en la entomología mi primo segundo W. Darwin Fox, un hombre inteligente y muy agradable”. Gracias a él aprendió a coleccionar escarabajos. De hecho, la práctica del coleccionismo lo acompañaría siempre y sería uno de los puntos fuertes que harían posible su teoría de la evolución. Fue en Cambridge también donde entabló una amistad vitalicia con el botánico John Stevens Henslow, una verdadera piedra angular para la proyección social y mediática de Darwin. Aunque los exámenes finales los tuvo en enero de 1831, permaneció en Cambridge hasta verano del mismo año. Entretanto, se nutrió de algunas lecturas que lo hicieron crecer intelectualmente y llegó a comenzar los preparativos de un viaje a Tenerife. Un viaje fallido, pues al volver a casa por vacaciones le esperaba una carta que cambiaría su vida. El mayor golpe de suerte de toda su existencia.

Darwin, elegido para el mayor viaje de su vida

En una sociedad donde parece que todo el deporte es fútbol, nos acostumbramos a relacionar al ojeador con aquella persona que identifica un talento especial en jóvenes que manejan la pelota con personalidad propia. Pero en otros ámbitos también existe una figura análoga: agentes literarios, representantes artísticos y, por qué no, profesores que ven en sus alumnos un potencial futuro como investigador. Al poco tiempo de llegar a su casa familiar en Shrewsbury, Charles Darwin recibió una carta de Henslow, fechada el 24 de agosto de 1831. A su vez, el interior contenía otra misiva del profesor de Astronomía George Peacock con el ofrecimiento de viajar alrededor del mundo. Henslow escribía estas palabras a Darwin:

“Afirmé que te consideraba como la persona más calificada que conozco y que estuviera en condiciones de emprender una situación de este tipo […]. El capitán FitzRoy quiere a alguien (según entiendo) más como compañero que como mero recolector y no tomará a nadie por buen naturalista que sea que no se le haya recomendado por lo demás como un caballero”.

Se trataba de un largo viaje en barco para el cual su padre no lo veía preparado, dada su formación como futuro religioso. Además, el puesto no tenía remuneración alguna y todos los gastos corrían por cuenta propia, es decir, a costa del progenitor. A eso sumemos una lista de objeciones paternas detalladas por el hijo en una carta: lo veía como un “plan alocado” poco respetable para un clérigo, tal vez fuese el segundo plato, pues otros lo habrían rechazado antes, dormiría en sitios incómodos y se trataba de una empresa sin utilidad.

Así que Darwin envió de inmediato su rechazo a Henslow, por vía postal, mientras contemplaba el tren de su vida que no volvería a pasar. Sin embargo, el padre recapacitó y lo animó a buscar a alguien que lo convenciese. Charles contactó con su tío materno Josiah Wedgwood, quien, en una carta, rebatió con tan buenos argumentos las objeciones de su cuñado que logró hacerle cambiar de opinión. Es más, la respuesta del padre a Josiah era un augurio de lo que pasaría en los siguientes años: “Le daré toda la ayuda que esté en mi poder”. Darwin fue indiscutiblemente un genio único en la historia de la ciencia, pero sin el poder adquisitivo de su progenitor jamás habría realizado el viaje que cambió el paradigma existente en la biología.

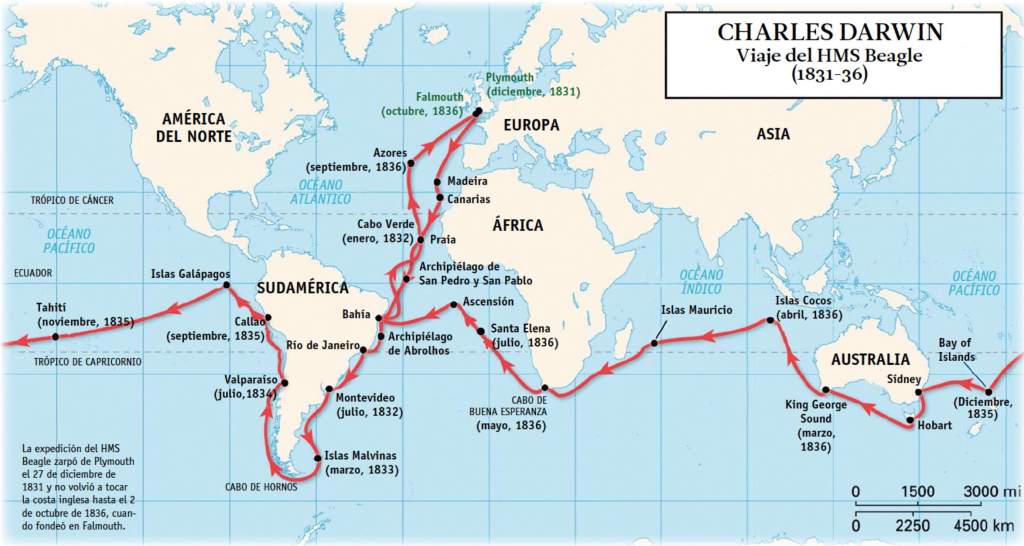

Donde dije digo, digo Diego. Con diligencia se saltó el contacto de Henslow y escribió al almirantazgo. FitzRoy estuvo a punto de rechazarlo, pues tenía ciertos prejuicios por la forma de la nariz de Darwin, ya que era un ferviente seguidor de la frenología, una pseudociencia hoy caída en el olvido, que proponía estudiar la personalidad e inteligencia de las personas midiendo sus cráneos. No hizo caso de su primera impresión, y menos mal, pues tan decisiva fue esta incursión por todo el mundo que Darwin llegó a dejar escrito: “El viaje del Beagle [que se desarrolló del 25 de diciembre de 1831 al 2 de octubre de 1836] ha sido el evento más importante de mi vida y ha determinado toda mi carrera”.

Y vaya si lo fue.

La preparación del viaje del Beagle

Durante cuatro meses estuvo FitzRoy equipando la nave, un periodo de tiempo dilatado para que el joven Darwin –tenía veintidós años– lo preparase todo: libros, microscopio, frascos de muestras, etc. Le fue asignado un camarote compartido con el dibujante de la expedición y un guardiamarina. Este era el segundo viaje del Beagle, cuyos objetivos se centraban en completar la exploración de la costa sudamericana que se inició en el viaje anterior, así como la realización de medidas geofísicas. Inicialmente proyectado para dos años, duró finalmente casi cinco, de los cuales más de tres los pasó en tierra firme.

Las vivencias, aventuras y experiencias de aprendizaje que se producen durante un periplo de tal calibre dan para escribir libros durante años. Y así fue, aunque encontramos un resumen pormenorizado en Diario del viaje de un naturalista alrededor del mundo (1839). Veamos algunos de los aspectos destacados de las distintas incursiones allá donde iban arribando.

Un viaje lleno de descubrimientos

En mitad del Atlántico, y a mitad de camino entre España y Brasil, emerge Cabo Verde, un estado insular africano con unas playas de una belleza singular. En uno de aquellos espectaculares acantilados, Darwin halló rocas volcánicas con restos de conchas, a trece metros sobre el nivel del mar, en 1832. Fue la primera escala del Beagle que empezó a darle datos de gran valor a nuestro protagonista. “Mi diligencia en observar y recabar datos ha sido casi todo lo grande que podía ser”, escribía el propio Darwin en su autobiografía. Gracias a ese carácter metódico, se hizo con una cantidad ingente de información en el viaje que lo mantendría ocupado durante el resto de su vida.

Siguiendo en la línea de las observaciones geológicas, halló un lecho de conchas marinas fósiles a más de tres mil metros de altura, en los Andes. Había aprovechado una parada técnica del Beagle en Valparaíso en julio de 1834 para adentrarse en aquellas míticas formaciones montañosas. No le cuadraba que la existencia de estos restos se explicase mediante el diluvio universal. Mucha agua hacía falta.

Un par de años antes, en 1832, descubrió restos de tres cráneos de megaterio (Megatherium americanum), un pariente de los perezosos, pero de dimensiones descomunales. Fue en Bahía Blanca (Argentina), en uno de sus muchos viajes de interior. Aunque ya se conocían fósiles de otros especímenes similares, para Darwin significó una de las primeras pruebas de la transmutación de las especies. Mantuvo en el viaje muchas conversaciones con el capitán sobre el asunto de los fósiles y de las especies que iba encontrando. FitzRoy defendía el relato bíblico al pie de la letra, hasta el punto de afirmar que el megaterio y otras especies se extinguieron porque no cabían por la puerta del arca de Noé. Estas diferencias no afectaron a un trato cordial y educado entre ambos caballeros, a excepción de un par de momentos de encontronazos resueltos sin problema.

Entre terremotos y volcanes

La parada de Valparaíso llevó a Darwin a Valdivia (Chile), donde documentó el terremoto de Concepción de 1835, a 400 km de distancia. Observó cómo se levantó la tierra y se descubrieron rocas antes ocultas, así como valvas de mejillones por encima de la línea de marea. Darwin dedujo que si este esfuerzo titánico proveniente del suelo se extendiese a lo largo de miles de años, se explicaría la existencia de restos fósiles en altitudes tan colosales. Uno de los objetos que Darwin llevó consigo fue un ejemplar de Principios de geología, del escocés Charles Lyell.

Se trata de una obra capital en la historia de la geología porque defendía la tesis del uniformismo, que se contrapone a la teoría del catastrofismo –aquella que sostiene que el modelado terrestre es el resultado de grandes catástrofes de una duración breve–. Con el uniformismo se empezaron a ver los fenómenos geológicos de forma uniforme en el tiempo y fue una de las semillas de la futura teoría de la tectónica de placas. Esta lectura dotó a Darwin de una comprensión de la inmensidad del tiempo y supo aplicarla con éxito a sus observaciones geológicas durante el viaje.

El archipiélago volcánico de Galápagos, con sus islas principales, pequeñas y numerosos islotes rocosos, significó unos de los puntos fuertes de recolección de datos para Darwin y su posterior teoría de la evolución. Muy a menudo se puede leer que Darwin descubrió sobre el terreno que los pinzones encontrados en las islas Galápagos eran una prueba directa de la teoría de la evolución. Realmente no fue así, aunque habría sido precioso. Como dice el paleontólogo estadounidense Stephen Jay Gould en El pulgar del panda (1980), “la lectura común se ve más dominada por la esperanza que por la verdad”. Durante los más de cuatro años de viaje, Darwin fue enviando especímenes a Inglaterra con el fin de que fuesen custodiados hasta su retorno. Sí, encontró los distintos pinzones, pero no los reconoció como variaciones de un tronco común; fue John Gould, un ornitólogo del Museo Británico, el que identificó a su vuelta todas esas aves como pinzones. Ya en Londres, Darwin las estudió a fondo para acabar construyendo su historia evolutiva. Lo hizo en base a la gran variación en sus picos, adaptados a la alimentación de cada especie: trituración de semillas, consumo de insectos e, incluso, el uso de agujas de cactus.

La confusión tal vez provenga de su observación de las tortugas. En este caso, sí supo identificar correctamente que se trataba de una misma especie con pequeñas variaciones debidas a las barreras geográficas. Por la forma de sus caparazones escribió que los nativos podían decir inmediatamente de qué isla procedía cualquiera de ellas. Como curiosidad, y aunque parezca una atrocidad desde una visión anacrónica, se llevó dieciocho tortugas vivas como alimento para la tripulación en el viaje de vuelta, tras pasar cinco semanas en las islas. A Darwin le gustó mucho la sopa y el filete de tortuga. Es más, probó muchos otros animales que iba encontrando hasta tal punto que –sin aires de cinismo– la circunnavegación de la Tierra realizada por el Beagle podría enfocarse como un viaje gastronómico.

El regreso a su Inglaterra natal

Unos meses antes de llegar a Inglaterra, Darwin había recibido una misiva de su hermana en la que le advertía que se había convertido en una celebridad. Él sintió una mezcla de pudor y orgullo. Poco tiempo después de tocar tierra pudo comprobar que, efectivamente, Henslow había hecho circular algunas de sus cartas. En tan solo unos meses (el 4 de enero de 1837), leyó ante la Sociedad Geológica de Londres su primera comunicación científica sobre los levantamientos geológicos observados en América del Sur, con el apoyo de Lyell, quien se convertiría en uno de sus más fieles amigos y mentores.

Todo se aceleró y diseñó un plan de trabajo rutinario y estructurado. Aunque muy meditado, formaba parte del plan el matrimonio: se casó con su prima segunda Emma Wedgwood a principios de 1839. Su padre le consignó una asignación que lo alejaría para siempre de cualquier actividad laboral necesaria para ganarse la vida. Así que podía dedicarse a investigar sin ningún tipo de distracción. Sus hijos no solo no le plantearon molestias, sino que lo ayudaron en multitud de experimentos; por ejemplo, en una investigación con palomas para apoyar su teoría de la evolución.

Las lombrices fueron una de las grandes pasiones de Darwin. Con solo veintinueve años presentó una contribución sobre el manto vegetal en la Sociedad Geológica de Londres. Más de cuatro décadas después, con setenta y dos años, publicó su último libro, que sería el más vendido durante su propia vida: La formación del mantillo vegetal por la acción de las lombrices, con observaciones sobre sus hábitos. En el mismo día se agotaron los 2000 ejemplares de los que constaba la edición, y en poco más de dos años, ya se habían vendido 8500 copias de cinco ediciones diferentes. Un verdadero fenómeno de ventas que puede parecernos extraño, más teniendo en cuenta las humildes referencias de Darwin hacia la obra: “un tema de pequeña importancia”, “será un pequeño libro curioso” o “un pequeño libro para un ratito”.

Hay que tener en cuenta que Darwin en 1881 (año de la publicación) ya era muy conocido; además, fue un libro de interés para el público general, en especial para agricultores y jardineros. Lo cierto es que la gente de campo podía encontrarle utilidad por optimización de la fertilidad de sus tierras. Y es que en este best seller explicaba cómo las lombrices eran las responsables de que se renovase el flujo de nutrientes para las plantas con su propio proceso digestivo. Darwin supo ver la importancia de las lombrices, a las que Aristóteles llamó “los intestinos del suelo”, en los ecosistemas terrestres.

Se retiraron a varios kilómetros de Londres, a una antigua casa de labranza conocida como Down House que albergaría sus momentos más creativos. Fueron años de mucho trabajo, varias enfermedades –posiblemente de índole psicosomático– y aislamiento geográfico, aunque no social. La falta de espacio en un pequeño camarote compartido lo preparó para ser más ordenado y metódico.

Alfred Russel Wallace

Investigó y publicó sobre multitud de temas que rozaban de algún modo el núcleo fundamental de su teoría, aunque estaba interesado especialmente en las cosas diminutas, tales como los cirrípedos –comúnmente conocidos como percebes–. El trabajo sobre ellos, por ejemplo, le valió la medalla de la Royal Society en 1853. A pesar de la insistencia de su nuevo amigo Lyell –quien no estaba convencido en un principio–, iba postergando año tras año la publicación del trabajo de su vida. Incluso Lyell le llegó a apremiar hablándole del artículo del joven naturalista Alfred Russel Wallace (1823-1913), publicado en septiembre de 1856.

Darwin no encontró ninguna amenaza en las grandes similitudes con su idea, pues pensaba que no decía nada sustancialmente nuevo. Solo pasó por el aro de compartir su idea de la selección natural con algunos amigos, como es el caso del botánico estadounidense Asa Gray, a quien envió una carta con un esbozo el 5 de septiembre de 1857. Una jugada que le permitió defender su prioridad en el descubrimiento.

Una de las razones de su falta de premura para la publicación era el miedo a que sus afirmaciones fuesen tachadas de mera especulación, además de lo que pudiese pensar Emma. Estaba obsesionado con probar absolutamente todo aquello referente a su teoría de la transmutación de las especies. En una carta al botánico Joseph Dalton Hooker llegó a afirmar que “apenas tiene derecho alguna a examinar la cuestión de las especies quien no haya descrito minuciosamente muchas”. Tardó veinte años en decidirse a publicar, cuando tenía todo bien atado y había analizado un conjunto enorme de datos. Pero no solo habría bastado eso, pues realmente su obra vería la luz por un nuevo golpe de suerte: la segunda carta más importante de su vida.

En torno a mayo de 1858, Darwin recibió una carta desde Ternate (Indonesia). Era de Wallace, el joven del que le había hablado Lyell, que aprovechaba una parada por enfermedad en uno de sus viajes para compartir sus ideas científicas. El título bajo el que quería publicar su artículo lo decía todo, era la misma conclusión a la que había llegado Darwin hacía años: Sobre la tendencia de las variedades a alejarse indefinidamente del tipo original.

La llegada de 'El origen de las especies'

La consternación empujó a Darwin a escribirle a Lyell: “Tus palabras se han tornado ciertas en forma de venganza, se me van a adelantar”. El trabajo de Wallace era un resumen de su propia obra, por lo que advirtió que toda su originalidad quedaría “hecha puré”. No hubo polémicas entre los dos naturalistas, no hubo luchas por la primicia, solo buenos modales y buena voluntad, especialmente por parte de Wallace, que compartió sus ideas con quien sabía que podría arrebatárselas.

Darwin, tal vez en un arrebato de honor británico, le dijo a Lyell: “Preferiría quemar mi libro antes de que Wallace o cualquier otro hombre pudieran pensar que me he comportado de forma mezquina”. Tal era el parecido de las interpretaciones de ambos naturalistas que se habían fijado en la misma obra, Ensayo sobre el principio de la población (1798), de Thomas Robert Malthus. En este libro, se defiende la tesis de que las poblaciones crecen más rápidamente que los propios recursos. El símil por la lucha por la existencia en la vida salvaje fue lo que los indujo a pensar en la selección natural, aunque es un mito que Darwin usase la expresión “la supervivencia del más fuerte”, más bien sería “del más apto”.

Lyell y Hooker encontraron una rápida y fácil solución. Vieron en esta carta uno de esos golpes de fortuna que acompañó a Darwin durante toda su existencia. Organizaron una presentación conjunta en la Sociedad Linneana de Londres el 1 de julio de 1858 en la que se incluyó el manuscrito de Wallace, un extracto de Darwin de 1844 y un resumen de la afortunada carta que Darwin envió a Gray un año antes. Al menos el codescubrimiento estaba asegurado. Aunque no tuvo demasiada atención de otros científicos, quedó registrada la intervención a la que el propio Darwin no asistió porque su hija estaba enferma y pronto fallecería de escarlatina.

El origen de las especies salió a la venta el 24 de noviembre de 1859 y se vendieron en el mismo día sus 1250 copias. Hasta la sexta edición (1872) no apareció la palabra evolución, pues antes se había estado usando el término transmutación. Se cuidó muy bien las espaldas para no hablar del origen del hombre, un asunto que dejó de lado para otro libro que no tuvo tanto éxito. Entre otras cosas porque no fue buen antropólogo.

El origen de las especies fue recibido con menos hostilidad de la que imaginó Darwin en un principio, lo que, dado su carácter emocional, le hizo sentirse victorioso. No hubo tampoco grandes ofendidos ni intentos de boicotear la publicación. Cualquier relato de persecución en vida sobre la figura de Darwin es puro mito. A este le encantaba la rutina, así que siguió con su trabajo como si nada hubiese pasado, a pesar de que su fama llegó a todos los rincones del mundo.

Su obra y legado va mucho más allá de El origen; sin embargo, este fue el libro y el proyecto de su vida. Una vida que terminó el 19 de abril de 1882. Se le rindió el honor de recibir un funeral de Estado en la abadía de Westminster, donde sus restos reposan junto a los del matemático John Herschel y el físico Isaac Newton.