El movimiento cantonalista del año 1873 prendió en muchos lugares de la península ibérica. En Andalucía, alcanzó un fuerte carácter insurreccional y constitucional. Lejos de ser meras bullangas, las algaradas de aquel verano expresaban un modo de entender el constitucionalismo y sus delineamientos en cuanto a cómo debía estructurarse el poder y qué derechos era preciso satisfacer para alumbrar un mundo nuevo.

A continuación estudiaremos las causas del cantonalismo andaluz y sus dos caras constitucionales: la que se alzó en las barricadas y la que se reflejó en las Cortes de Madrid.

¿A qué vienen los cantones?

Varios factores contribuyeron a la proliferación de cantones a lo largo y ancho de la geografía andaluza. En primer término, la tradición juntera. Los republicanos estaban convencidos de que los pueblos tendían a tomar las riendas de su destino en los momentos más críticos.

Para ello, constituían juntas territoriales que asumían una cuota de soberanía y bregaban por recomponer el orden (cuando estaba amenazado por potencias extranjeras o por enemigos internos) o bien por auxiliar a la revolución.

Así lo habían demostrado las insurrecciones de 1808, 1820, 1835, etc. Las de El Arahal (1857) y Loja (1861) dejaron patente que la sana costumbre de rebelarse seguía vigente en Andalucía. Con este esquema se enfocó la Revolución Gloriosa.

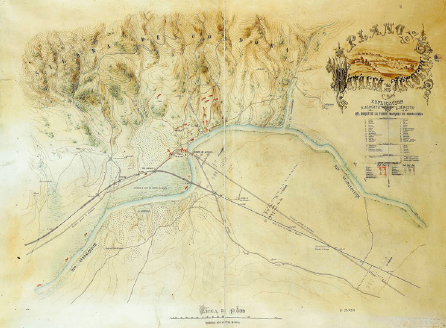

Lo cual conduce a un segundo factor muy importante: el año 1868 fue recibido como la época de la recolecta. Cuando el almirante Juan Bautista Topete y Carballo se pronunció en Cádiz el mes de septiembre, amplios sectores sociales creyeron que daría su fruto lo que venían cosechando a costa de tanto sacrificio. No bastaba con reemplazar el gobierno monárquico por una junta revolucionaria, como sucedería tras la batalla de Alcolea (Córdoba). Había que abordar la cuestión social.

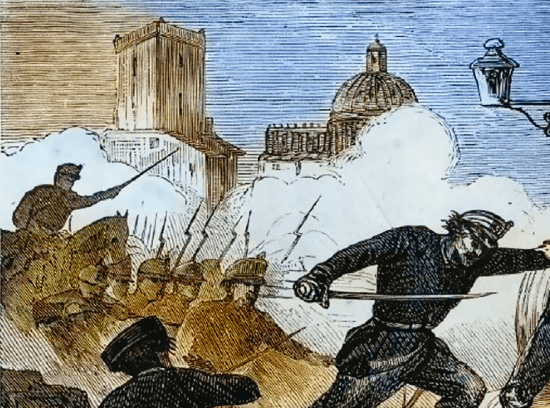

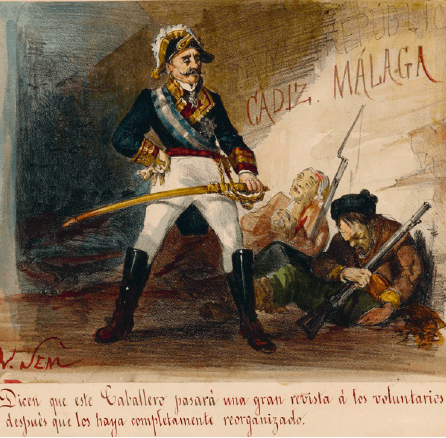

Al ver que se relegaba, estalló la insurrección del 4 de diciembre en El Puerto de Santa María y Cádiz, desde donde se irradió a otras provincias. Lo lideraron personajes que también protagonizarían los eventos de 1873: Fermín Salvochea, Ramón de Cala o José Paúl y Angulo. En las ciudades de Cádiz, Jerez de la Frontera, Sevilla, Granada y Málaga se luchó contra el Gobierno provisional de Serrano para que la revolución social no quedara en el tintero. El levantamiento fue sofocado en enero de 1869 por el general Caballero de Rodas.

Todos estos sucesos son previos a un acontecimiento europeo de gran magnitud: la proclamación de la Commune de París en 1871. Nuestros federalistas no fueron ajenos a este hecho. Ahora bien, la referencia communard no fue decisiva.

Además de sentar un precedente fallido y, por ello, vagamente inspirador a este lado de los Pirineos, existía toda una cultura política y una dinámica social que alentaban el intento cantonal, sobre todo a este lado de Despeñaperros.

Es más: los republicanos andaluces ya habían anunciado su predisposición a la insurrección para lograr un orden constitucional justo al firmar en junio del año 1869 el Pacto Federal de Córdoba con sus compañeros extremeños y murcianos.

Los afiliados a la Asociación Internacional de Trabajadores (muchos de ellos, simultáneamente, involucrados en los partidos republicanos) estaban de acuerdo. Este maridaje dio carta de naturaleza a un movimiento polifacético y descomunal sin necesidad de mirarse en el espejo francés.

A ello hay que sumar otro factor: la situación económica era insostenible. Si el empobrecimiento de las familias campesinas y jornaleras venía aumentando desde las desamortizaciones, la crisis financiera del año 1866 disparó la inflación de productos básicos, el paro y la indigencia. Pronto llegó el hambre.

La indignación de la población ante la corrupción de la corona y la impaciencia bajo la República prestaron combustible al malestar social. El panorama ya era desolador cuando el aislamiento internacional dificultó la exportación y el abastecimiento en 1873 (solo Estados Unidos y Suiza reconocieron al nuevo régimen español).

Por último, el cantonalismo se nutría de la filosofía política y la teoría constitucional del federalismo desde abajo, que era la espina dorsal del republicanismo español y la concepción mayoritaria entre los republicanos andaluces. Esto suponía asumir que cada individuo era soberano.

Solo con su consentimiento podría construirse una organización política que asumiera la soberanía mediante delegaciones revocables y estructuradas constitucionalmente en fases. La primera de ellas consistía en instaurar el municipio, al que se llamaría «cantón» en homenaje a la Confederación Helvética y cuyo órgano de gobierno sería el «comité de salud pública» en honor a los franceses o la «junta» conforme a la tradición autóctona.

A su vez, varios cantones podrían aliarse para formar las regiones y, al final, la Federación española. En definitiva, la cantonalista fue una revolución larvada en el tiempo, prometida por más que frustrada y deseada por más que reprimida.

Cantones de pólvora

Bajo la República, la ilusión desbordó la realidad. Con la abdicación de Amadeo de Saboya, el cambio de régimen se consumaba. Con la asunción de la forma federal el 8 de junio de 1873 empezaba, para muchos y por fin, un verdadero periodo revolucionario.

Tras algunas incertidumbres, la llegada de Francisco Pi y Margall a la presidencia del Gobierno parecía confirmar que había sonado la hora, pues trajo consigo reformas de gran calado y popularidad: educación pública y gratuita, restricciones al trabajo infantil, separación de Iglesia y Estado...

Faltaba implementar las medidas más ambiciosas: recuperación de los bienes comunales, reforma agraria, limitación de la jornada laboral, establecimiento de un salario mínimo, creación de jurados mixtos para acordar las condiciones de trabajo, mejora de la situación laboral de las mujeres, etc.

A medida que la realidad acusaba recibo de algunos de estos cambios, crecían las ilusiones depositadas en los mismos y la sensación de fraude ante sus reiterados aplazamientos. Como la evasión de capitales y la financiación de la guerra contra los carlistas agudizaron la crisis económica, fue sencillo que los federales intransigentes, los socialistas y los anarquistas extendieran sus demandas de profundización y aceleración de las reformas.

Y como la República flotaba sobre un vacío constitucional a la vez que prometía una nueva y flamante Constitución que no llegaba, todo republicano sabía que sus actos tenían relevancia constituyente. Pi y Margall supo contener a los más impacientes, que comenzaron a alzarse a fines de junio. Con él en Madrid, parecía razonable confiar en que la revolución era posible.

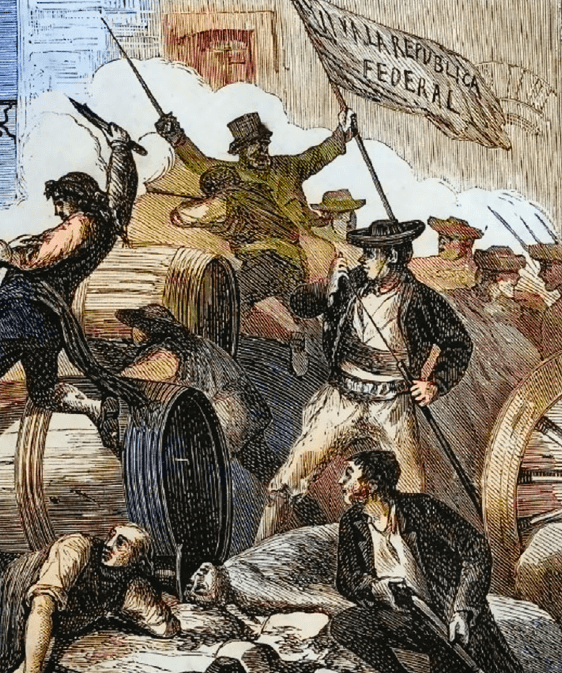

Pero el 18 de julio se rompió el equilibrio entre instituciones republicanas y movimientos republicanos. Pi y Margall dejó el Gobierno y le sucedió Salmerón con poderes extraordinarios. Como respuesta, los cantones se multiplicaron y se radicalizaron.

Del análisis conjunto de las acciones, proclamas y decretos de los cantones andaluces pueden extraerse algunas ideas acerca de sus bases constitucionales. En primer lugar, se buscaba el reconocimiento de una serie de derechos y la reparación de los daños ocasionados por las injusticias capitalistas: rescate de todas las tierras comunales, jornada laboral de ocho horas, progresividad fiscal, bajada del precio de los alquileres, eliminación del monopolio del tabaco, suspensión de los impuestos sobre el consumo, laicidad de las instituciones, desamortización de bienes eclesiásticos, etc.

Se respetó la propiedad privada, aunque se establecieron exigencias basadas en «la necesidad» de lograr «el mejoramiento de la condición del pueblo y el libre uso de todos los derechos naturales», como decretó el Comité de Salud Pública de Sevilla. En la pugna por la igualdad de derechos ciudadanos, algunos cantones suprimieron la jurisdicción militar.

Es lo que acaeció en San Roque, donde muchos vecinos se hallaban sometidos a las autoridades castrenses dada la proximidad con la colonia de Gibraltar. En segundo lugar, la formación de cantones andaluces estaba pensada como el modo de ejercer el poder constituyente, es decir, de concurrir a la labor de dotar a la República de unas reglas constitucionales.

Ningún cantón andaluz era separatista ni negó la legitimidad de las Cortes Constituyentes. Al contrario, siempre se procuraba realizar la revolución en el marco de la República, no al margen, secundando e impulsando a las Cortes en coherencia con lo que el movimiento y la teoría republicana federal venían sosteniendo desde hacía años.

En tercer lugar, pese a que la división interna se tornara violenta en ocasiones (como pasó con el choque entre el cantón de Sevilla y el de Utrera), los cantones andaluces presentaron una conciencia de identidad común. Apelaban a que «los ciudadanos de Andalucía» se ayudaran entre sí en la tarea revolucionaria, como pidieron los gaditanos.

En Sevilla llegó a proclamarse el «Cantón Andaluz» con la idea de coordinar a todo el territorio. Otro tanto sucedió en Despeñaperros, donde se declaró el «Estado Andaluz». Llegado el momento, los intransigentes malagueños acudieron a Sevilla para participar en la defensa del cantón.

Cantones de papel

La realidad también desbordó aquella utopía consistente en tejer el régimen constitucional desde las instituciones. El 1 de junio de 1873 inició sus sesiones la Asamblea Constituyente, elegida por sufragio universal masculino en mayo. La pujanza electoral del federalismo andaluz se materializó en aquel parlamento, donde asumió el peso de la oposición de izquierda a la deriva gubernamental.

Mientras la frustración se arremolinaba en las calles y plazas, los representantes de la soberanía popular se afanaban en dar una solución constitucional a la crisis. Tan noble empeño empezó con mal pie. La izquierda federal, predominantemente andaluza, quedó fuera de la comisión encargada de redactar el proyecto de Constitución.

Ante el veto contra Roque Barcia, influyente dirigente andaluz, los ocho izquierdistas que pertenecían al órgano decidieron negar su apoyo al proyecto «oficial» que Emilio Castelar había puesto sobre la mesa. La alianza de diputados de centro y derecha inclinó el borrador hacia posiciones más liberales y organicistas, alejando los propósitos de reforma social.

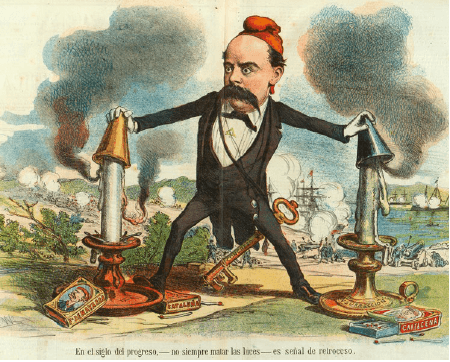

No solo se abstuvo de transigir mínimamente con los sublevados cantonales, sino que se mostró impermeable a las otras sensibilidades que integraban la comisión. La inflexibilidad agrandó la brecha entre las Cortes y los cantones. El proyecto de Emilio Castelar se publicó el 17 de julio, en los estertores del gabinete de Pi y Margall. Sentó como un jarro de agua fría, ya que daba la espalda al entramado cantonal existente.

La minoría izquierdista de la comisión registró una propuesta alternativa de Constitución el día 26. Este borrador tendía la mano a los insurrectos, al declarar la soberanía de los cantones y abrazar muchas de sus reivindicaciones. A la vista de que la República peligraría si no se dotaba pronto de una Carta Magna, los diputados andaluces optaron por retirar su proyecto con tal de agilizar los trámites. Solo el oficial siguió su curso.

El debate se abrió paso del 11 al 14 de agosto en un ambiente muy caldeado. El desafío planteado por el cantón de Cartagena sirvió como pretexto para guardar el texto constitucional en un cajón. El diputado jerezano Ramón de Cala y Barea, uno de los redactores del proyecto alternativo, denunció el 30 de agosto la existencia de un pacto entre los republicanos conservadores y los monárquicos.

Explicaba así que se castigara con «severidad inaudita» a quienes, en el fondo, se limitaban a «realizar lo que tenían que ejecutar de todas maneras, lo que están en el derecho de hacer con arreglo a nuestra propaganda y a nuestros principios». El 20 de septiembre se suspendieron las sesiones.

El intento de canalizar el conflicto cantonal por vía parlamentaria fue reemplazado por métodos autoritarios y militares. Cuando se reanudaron las sesiones, el 3 de enero de 1874, tuvo lugar el golpe que acabó con el régimen republicano. Así, daba comienzo el periodo conocido como Restauración.

La llama siguió encendida

La llama cantonalista fue menguando, pero no se extinguió. Tanto los republicanos federalistas como los sectores obreros y campesinos la mantuvieron viva. Incluso los independentistas cubanos la asumieron cuando proclamaron el cantón de Holguín entre 1877 y 1878.

En cuanto a Andalucía, las causas sociales, políticas, culturales y económicas que curtieron el cantonalismo se hallaban demasiado enraizadas como para que este desapareciera. Pese al trauma de 1873, el mito de «La Federal» siguió teniendo sentido para muchos.

El ala andaluza del Partido Republicano Demócrata Federal, seguidor de Francisco Pi y Margall, elaboró en 1883 un proyecto de Estado andaluz sobre la base de tres constituciones, una de ellas cantonal. La conocida como Constitución de Antequera se convertiría en la referencia esencial para aquellos grupos que transitaron del federalismo al nacionalismo andaluz.

De hecho, sería la brújula de Blas Infante y su candidatura a las Cortes Constituyentes en 1931, bajo la Segunda República. También las organizaciones anarquistas siguieron operando a la luz del cantonalismo. Esto se explica no solo porque perdurase el influjo de Pi y Margall y Proudhon, sino también porque la doctrina del comunismo libertario se cinceló sobre la memoria del cantón y la reflexión en torno al cantonalismo.

Pese a los aportes originales de Kropotkin y Malatesta, el municipio libre llamado a desplazar al Estado tenía grandes semejanzas con el cantón soberano. A rasgos generales, el recuerdo de la Primera República no tardó en difuminarse.La Constitución proyectada por Castelar apenas trascendió; la de la minoría intransigente cayó en el olvido. La revolución constituyente de los cantones fue denostada.

Sin embargo, algunas figuras no solo serían mitificadas por los movimientos antimonárquicos, sino que se hicieron un hueco en el imaginario del pueblo andaluz. Salvochea es un buen ejemplo.

* Este artículo fue publicado originalmente en la edición impresa de Muy Historia. Autor: Rubén Pérez Trujillano