En 1634, tras casi medio siglo de paralización, las obras de la catedral de Jaén se reanudaron con el mismo brío que tuvieron en su inicio. Con un promotor de excepción, el obispo y cardenal Baltasar Moscoso y Sandoval (1619-1646), y con el arquitecto Juan de Aranda Salazar como ejecutor.

Fiel —y con lógica— a la idea inicial de «proseguir» la obra nueva de la Catedral de Jaén por la cabecera, esta nueva fase del proyecto acometía la construcción del espacio comprendido entre el muro gótico de la cabecera y el eje del crucero. Espacio que, una vez concluido, permitiría la consagración del nuevo templo y dejaba iniciada la construcción del buque con sus tres naves para poder continuarla, posteriormente, hacia los pies.

Juan de Aranda Salazar (h. 1600-1654) nació en Castillo de Locubín (Jaén) y era sobrino de otro célebre arquitecto, Ginés Martínez de Aranda (1556-1620), autor de un manuscrito de estereotomía, Cerramientos y trazas de montea que, junto con el Libro de cortes de piedra, de Alonso de Vandelvira, constituyen las dos aportaciones fundamentales para el conocimiento y difusión de esta técnica constructiva.

Aranda se formó a la sombra de su tío, en el ámbito territorial de la abadía de Alcalá la Real (Jaén), donde trabajaba Ginés Martínez de Aranda y a cuyo dominio pertenecía la cercana villa de Castillo de Locubín. Iniciada su carrera profesional en Córdoba, donde llegó a ser maestro de la catedral, pasó a ejercer el mismo cargo en la catedral de Granada en 1633 y, un año después, fue maestro de la catedral de Jaén, donde permaneció hasta su muerte.

Ganada la confianza del cardenal Baltasar Moscoso y Sandoval, su favor le llevó a recibir encargos puntuales de la sede arzobispal de Toledo cuando el prelado la ocupó en 1646.

Primera fase de las obras de Juan de Aranda en la Catedral de Jaén

Aunque, desde el punto de vista estructural, lo construido por Aranda se debió ajustar al proyecto de Andrés de Vandelvira tuvo que tener en cuenta algunas de las rectificaciones que se le hicieron al proyecto inicial de la Catedral de Jaén, en 1582, por un grupo de arquitectos llamados a consulta, entre los que destacaban Juan Bautista Villalpando, Francisco del Castillo «el Mozo» y Lázaro de Velasco, tendentes a una reducción ornamental por la difícil situación económica de aquellos años y, lo que podría ser más trascendente, a nivelar todas las naves a una misma altura.

A la interpretación de estos datos de partida, Juan de Aranda añadiría diseños propios, tales como la iglesia del Sagrario, la cúpula sobre el crucero, el diseño de la portada norte del crucero, el de las bóvedas vaídas y el del exterior de la Catedral de Jaén. El resultado de todo esto es la planta en papel verjurado más antigua que ha llegado hasta nosotros, fechada en los primeros años de la década de 1640, fecha en la que se mandó un juego de planos a Roma para justificar las exenciones tributarias que se pedían para financiar las obras.

El primer paso de esta fase era el derribo de la fábrica gótica, subsistente en su práctica totalidad, centrado, sobre todo, en la enorme capilla adelantada del testero, capilla mayor, que ostentaba el título del obispo Suárez de la Fuente del Sauce (1500-1520), tal y como la conocemos gracias a un croquis del propio arquitecto, que nos permite saber cómo era la catedral medieval en planta con las señalizaciones para el derribo.

Su eliminación permitía alinear recto el testero con la sala capitular levantada por Vandelvira y el nuevo sagrario. Una operación de enorme interés por cuanto implica una conciencia patrimonialista, en la medida que el arquitecto conserva parte del muro gótico y el resto de una escalera de caracol inserta dentro de la sacristía de una de las capillas de la cabecera, la de San Fernando, recomponiendo al exterior la gruesa cinta gótica ornamentada de cardinas y granadas, a las que añade unas insólitas acróteras y una figura humana, que ha dado nombre popular al estrecho pasadizo viario que separaba a la catedral de Jaén del caserío del arrabal: «el callejón de la Mona».

Desaparecida la antigua capilla mayor o del obispo Suárez, en su lugar se levanta una nueva de mucho menos fondo, aunque de la misma anchura aproximada, pero con un significado y función diferente, por el carácter votivo dedicado al Santo Rostro.

La pieza del Santo Rostro, venerada como importante reliquia, se mostraba solo dos veces al año, como icono protector para bendecir los campos y la ciudad y que justifica el balconaje que circunda la catedral y, sobre todo, el haber constituido el templo como un santuario, motivo de peregrinación.

Consecuencia del destino dado a esta capilla, que cierra el plano axial de la iglesia, fue el traslado del presbiterio al módulo delantero, en el mismo eje de la nave principal, abierto a los cuatro lados y realzado sobre gradas. Cumpliendo así también, de forma novedosa, con una de las recomendaciones que el cardenal Carlos Borromeo daba en su Instructionum Fabricae (1577), acorde con el espíritu de Trento que lentamente se fue introduciendo en las diócesis españolas; recordemos, a este respecto, que el obispo Moscoso celebró sínodo diocesano en 1634.

La planta cuadrada de este módulo se convierte en el centro de toda la composición del espacio, en el que convergen todas las líneas visuales. Dicha centralidad debió ser muy pensada por el arquitecto, ya que en la citada planta general se dibujan cuatro pequeñas bóvedas esféricas en las naves laterales, sobre los módulos angulares respecto del presbiterio y de modo similar al diseño de Bramante para San Pedro de Roma, basílica que sabemos que Juan de Aranda Salazar tenía como modelo de referencia, al igual que la de El Escorial. Dichas bóvedas, sin embargo, no se llevaron a cabo, manteniéndose las vaídas ideadas en principio.

Novedades de influencia italiana en la Catedral de Jaén

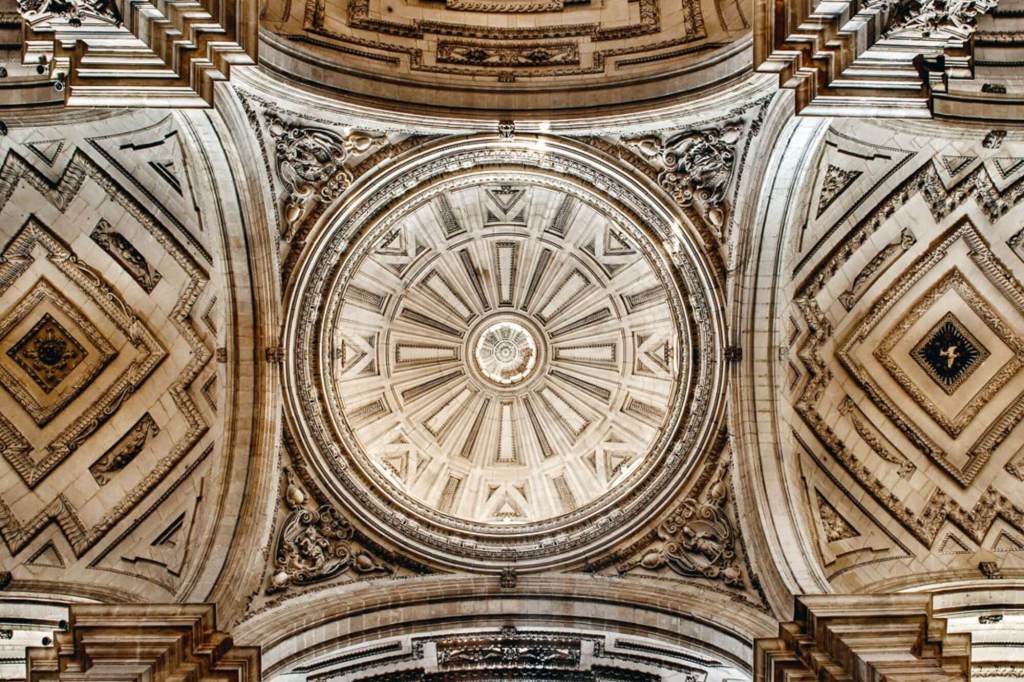

El crucero viene marcado por la cúpula, en el tramo de la nave central; es la aportación más original al proyecto por parte de Juan de Aranda Salazar y es también la más tardía en realizarse, ya al final de su vida. Aquí demuestra, del mismo modo, su afán por mostrarse actualizado en cuanto a novedades arquitectónicas.

No son frecuentes estos elementos en la arquitectura española, tan normales, en cambio, en la italiana. De hecho, se puede considerar entre las diez primeras, en orden cronológico, de las realizadas en nuestro a país a partir de la basílica de El Escorial, a la que sigue, con bastante fidelidad, en su perfil exterior con un domo reducido montado sobre un alto tambor cilíndrico y rematado por una esbelta linterna muy a la italiana, al igual que la ornamentación del intradós y de las pechinas sobre las que se alza el tambor.

El alzado, tanto el de la nave del evangelio como el de la puerta interior del crucero, repite con exactitud la composición del lado frontero de la nave de la epístola que había hecho Andrés de Vandelvira. Salvo, como es lógico, la factura de los dos grandes cuadros en relieve de escultura sobre las puertas, realizados por el escultor granadino Alonso de Mena en 1640: La Circuncisión y la Presentación en el Templo.

Pero, la portada exterior del crucero, en cambio, sí es diseño de Juan de Aranda, elegido por el cabildo frente a otra propuesta por Juan Gómez de Mora en 1641. Al igual que en la portada del lado sur, desde el punto de vista iconográfico, el significado es mariano en su versión inmaculista, con la imagen de la Inmaculada en el nicho del segundo cuerpo y escoltada por las figuras exentas de Salomón y Ezequiel, personajes bíblicos relacionados con el tema; pues, la defensa del misterio por parte de la Iglesia española iba en aumento.

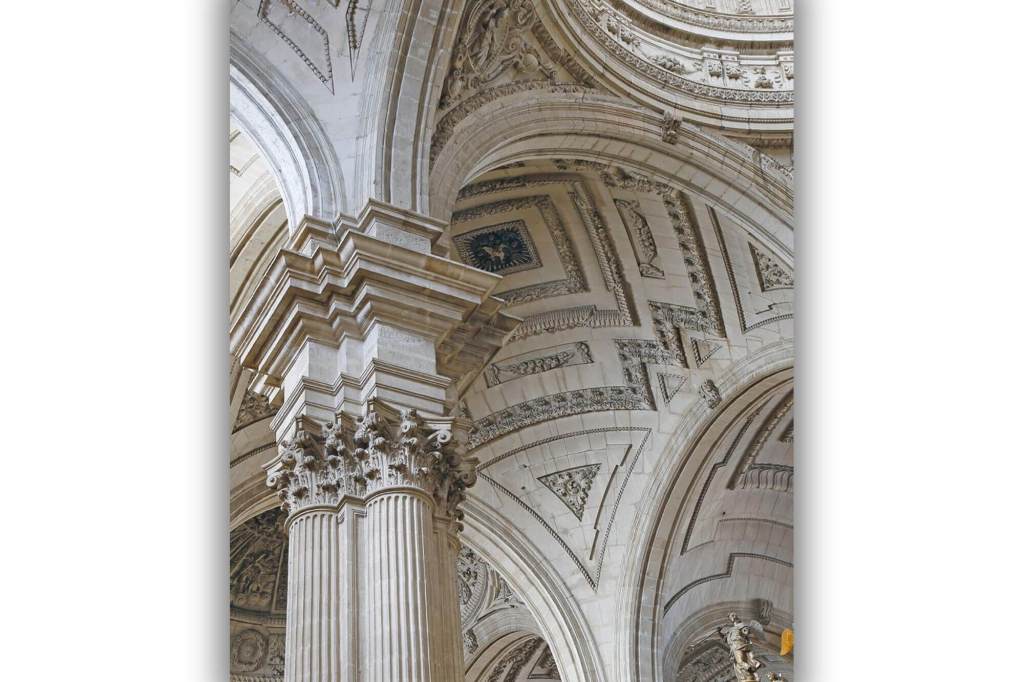

La arquitectura define bien la posición de Juan de Aranda Salazar como arquitecto de gusto clasicista tardío. El cuerpo inferior de orden, compuesto por columnas adelantadas, y sus proyecciones en el muro, evocan al Andrés de Vandelvira de la sacristía pero con mayor énfasis en la plasticidad del ornamento, que apunta hacia el cambio de gusto que vendría con el Barroco y en el que tienen cabida motivos del repertorio del manierismo italiano, como los estípites que flanquean la hornacina de la imagen o el uso del doble frontón curvo y recto, uno de sus motivos preferidos.

La construcción del Sagrario por Juan de Aranda Salazar

Anexa a la Catedral de Jaén, por el costado septentrional, se sitúa la antigua parroquia del Sagrario, diseñada por Juan de Aranda Salazar como un cuerpo de planta rectangular que hace perfecto «pendant» con el bloque de la sacristía en el lado sur.

Muy diferente a la actual, diseñada por Ventura Rodríguez (1761), lo dibujado por Juan de Aranda es una versión reducida de la planta de la catedral, centrada por cuatro pilares que dan origen a tres tramos, con una corta nave mayor y dos pequeñas laterales.

El tramo delantero, más amplio y cerrado con media naranja, sugiere una idea de crucero y presbiterio elevado sobre gradas y con dos salas laterales; la de la derecha comunica con la Catedral de Jaén. En la planta general trazada por Aranda se perfila un elegante espacio de respeto para este punto de entrada al Sagrario y al crucero, cerrado al oeste por los restos del viejo claustro subsistente, pero que deja planteado el desarrollo de la lonja que, con posterioridad, una vez suprimido el claustro, prosiguió para unirse con la ya proyectada por Andrés de Vandelvira en el costado meridional.

Como discípulo de su tío, Ginés Martínez de Aranda, Juan de Aranda tenía una excelente preparación en el arte del corte de piedra, condición fundamental para una obra como esta, iniciada con una técnica estereotómica de la calidad que le había impreso, desde el principio, Andrés de Vandelvira; en el contexto artístico de la época, la arquitectura en piedra era considerada la «buena arquitectura».

Su capacidad debía estar, al menos, a la altura del arquitecto de Alcaraz, cosa que ya había demostrado en el examen de acceso a la plaza de maestro mayor de la Catedral de Granada.

La primera prueba de la demostración de su conocimiento estereotómico sería el diseño de las bóvedas vaídas de estos tramos; de las cuales, solo alcanzará a construir una. Cinco bóvedas, de planta cuadrada y rectangular resueltas técnicamente por hiladas cuadradas, con no mucha diferenciación de las realizadas por Andrés de Vandelvira.

Para la cúpula de la Catedral de Jaén recurrió a la disposición de hiladas redondas, con la dificultad añadida de la decoración geométrica superpuesta. En los extremos del crucero, en cambio, emplea la bóveda de cañón con lunetos apuntados. En las estancias de la planta alta encontramos diversas soluciones, en los pasos en ángulo entre dos estancias, resueltas por las llamadas «puerta en esquina o rincón», recogidas en el Libro de cortes de piedra de Alonso de Vandelvira, de las que hay dos en ambos lados de las galerías altas y los «esviajes» de las portadas del estrecho pasadizo del testero, sobre la capilla del Santo Rostro.

Los objetivos de Juan de Aranda y del cardenal Baltasar Moscoso

El plan de Juan de Aranda, en connivencia con el cardenal Baltasar Moscoso y Sandoval, era el de acabar la catedral de Jaén en vida. Pues, ya en 1637, dos años después de haber iniciado la obra, informaba al prelado que en el plazo de seis años tendría realizada esta fase, comprendida entre la cabecera y el crucero.

La voluntad del obispo Baltasar Moscoso y Sandoval era manifiesta, tanto por lo que sus biógrafos han constatado como por lo que es más importante, la asignación de rentas de su propia «mesa» y de la del cabildo. A estas aportaciones se sumaron otras, conseguidas también por Baltasar Moscoso y Sandoval, como la asignación para la obra de las vacantes de los prioratos, hasta tanto no se ocuparan, y la octava parte de todas las fábricas de las parroquias y colegiales de la diócesis, privilegios conseguidos de Roma por periodo de veinte años, a lo que habría que sumar los ingresos por las rentas patrimoniales de la catedral de Jaén, principalmente agrarias.

Sin embargo, estas últimas fluctuaron mucho en esos años, cosa normal por la dependencia climática de las cosechas lo que, sin duda, alteró y frustró el plan.

Tras la muerte de Juan de Aranda y la consagración de la catedral de Jaén, seis años después, en 1660 se puede dar por terminada esta importante fase; un tabique levantado detrás del crucero separaba la obra nueva de la vieja fábrica medieval, que perduraba hasta los pies y cuyo derribo no se acometería hasta el siglo XVIII.

La siguiente fase de la Catedral de Jaén, ya a partir de 1667, contra lo que cabría suponer, se centró en la fachada, conforme también a la planta general trazada en la década de 1640.

* Este artículo fue originalmente publicado en la edición impresa de Muy Interesante o Muy Historia.