Ŷaīyān, la Jaén musulmana, se había convertido, desde antes de época almohade, en una ciudad de gran importancia estratégica en las luchas con los reinos cristianos por el control de al-Ándalus.

Bien situada en las estribaciones de la Subbética, cercana al Valle del Guadalquivir y al camino hacia la Meseta, abastecida de agua abundante para resistir los asedios y con un sistema de murallas considerado en su tiempo casi inexpugnable, la ciudad había salido airosa en múltiples ocasiones de los ataques cristianos.

Alfonso VII de León había intentado tomarla sin éxito en el verano de 1150, sometiéndola a un duro asedio de tres meses en el curso de las campañas que le llevaron a saquear y retener brevemente plazas andalusíes tan importantes como Córdoba o Almería.

Asedios que debilitaron el poder de la aljama giennense

En los años posteriores a la Batalla de las Navas de Tolosa, en plena descomposición del poder almohade en la península, Fernando III de Castilla volvió a estrellarse contra las murallas de Jaén en dos ocasiones más, una en 1225 y otra en 1230.

El rey castellano tendría que esperar veinte años para que se dieran las condiciones adecuadas para conseguir su objetivo; no sería hasta 1246 que Fernando III conseguiría entrar en Jaén.

Para entonces, Córdoba llevaba una década en manos castellanas, Sevilla estaba en el punto de mira y la toma de otras importantes localidades del Valle medio del Guadalquivir había permitido empezar a estabilizar la todavía precaria presencia cristiana en Andalucía.

Por su parte, Jaén formaba parte, desde 1232, de los dominios de Muḥammad ibn Yūsuf ibn Naṣr, más conocido como Ibn al-Aḥmar, primer sultán de Granada y fundador de la dinastía nazarí. Con el propio Fernando III y su primogénito —el futuro Alfonso X — a la cabeza, los ejércitos cristianos ponen sitio a Jaén nuevamente a principios del verano de 1245. Tras casi un año de asedio, Muḥammad I decide pactar la entrega de la ciudad de Jaén a Fernando III en marzo de 1246.

Una de las primeras acciones que, tanto con sentido práctico como, sobre todo, simbólico, los conquistadores cristianos de al-Ándalus llevaban a cabo de forma sistemática, cada vez que tomaban una localidad, consistía en la conversión de su mezquita mayor, epicentro de la vida religiosa, política, cultural y económica de las ciudades andalusíes, en iglesia.

En las ciudades de mayor entidad, bien por su importancia económica o política dentro de al-Ándalus, bien por conservarse en la memoria histórica de los castellanos que se trataba de una antigua sede episcopal de época preislámica, estas conversiones iban acompañadas de un complejo ceremonial en el que intervenía la élite de la Iglesia castellana acompañada, en muchas ocasiones, del propio rey.

Unos hechos que, con todo el sentido propagandístico y apologético de las monarquías cristianas —necesitadas sin duda de legitimación en sus nuevos dominios—, quedaban registrados en crónicas u otras obras literarias de carácter histórico. Es gracias a estos textos que conocemos, de forma mayoritaria, cómo se llevaba a cabo esta conversión en iglesia de una mezquita aljama o cómo se desarrollaban las procesiones y misas solemnes por las que los reyes cristianos tomaban posesión de forma simbólica de las ciudades andalusíes.

En el caso de Jaén, esta información nos viene dada por la Estoria de España, de época alfonsí. Pese a redactarse algunas décadas después de los hechos que narra —aunque el comitente de la obra, Alfonso X, los había vivido en primera persona al haber tomado parte en el asedio junto a su padre—, el texto deja constancia de la entrada solemne de Fernando III en Jaén, de la toma de posesión de la mezquita mayor y de su conversión en iglesia de Santa María por el recién elegido obispo de Córdoba, Gutierre Ruiz de Olea: «Entro y con grant proçesion que fezieron toda la clerezia. Et fue derechamiente para la mezquita mayor, que fizo luego poner nombre de Sancta Maria, et fizo y luego altar a onrra de Sancta Maria, et cantar misa a don Gutierre, obispo de Cordoua».

Trayectoria de la primitiva mezquita de Jaén

Es muy poco lo que podemos saber con certeza del aspecto de la mezquita mayor de Jaén antes de la conquista cristiana.

Tras una significativa ampliación de la ciudad, culminada muy probablemente en las últimas décadas del siglo XII, ya en plena época almohade, se decidió construir una nueva mezquita aljama junto al ángulo sudoriental del recinto amurallado, en una operación urbanística similar a la que los califas Yūsuf I y Abū Yūsuf Yaʿqūb al-Manṣūr habían impulsado en Sevilla de forma contemporánea.

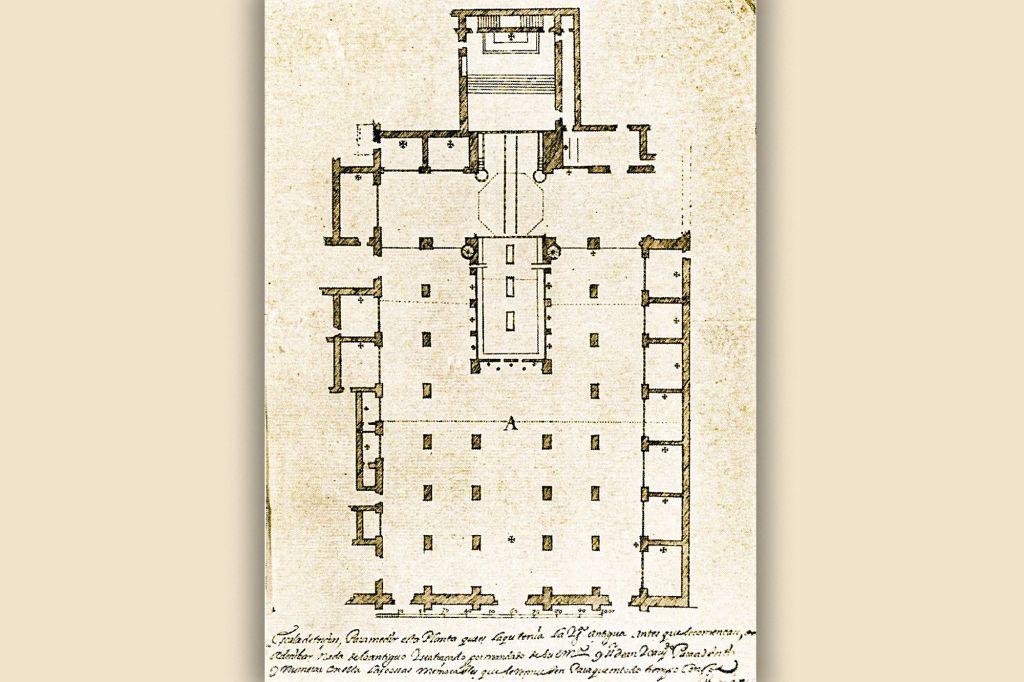

La construcción de una nueva catedral a partir de finales del siglo XV provocó que nada haya sobrevivido de ella. Pero, un dibujo de la catedral del arquitecto Juan de Aranda Salazar, realizado en 1635, cuando aún se conservaba parte de su antigua planta, nos ofrece valiosos datos sobre su posible forma original.

Al igual que otras grandes mezquitas almohades, la de Jaén constaba de una sala de oración rectangular, de aproximadamente 40 metros de profundidad por 60 de ancho. Aunque aparecen bastante modificadas en el dibujo, debió tener 11 o 13 naves longitudinales articuladas mediante arcadas sobre pilares de sección rectangular. Unas dimensiones que, sin llegar a la grandiosidad de la mezquita mayor de Sevilla, sede del poder almohade en al-Ándalus, nos dan la medida de la importancia demográfica y económica de Ŷaīyān en la época.

Su patio o ṣaḥn funcionó como claustro catedralicio albergando, una de sus galerías, la sala capitular hasta mediados del siglo XVI, mientras que su antiguo alminar, situado ante la fachada del actual Sagrario de la catedral, hizo de torre mayor y campanario hasta su demolición a mediados del siglo XVII.

Tampoco nos han llegado documentos relativos a la administración de la catedral, una vez convertida, que nos ayuden a conocer en qué forma se cristianizó el espacio de la antigua aljama antes de 1368.

Se trata de un año ciertamente trágico en la historia de la ciudad. Castilla se hallaba sumida en una fratricida guerra entre Pedro I y su hermanastro Enrique de Trastámara, ahogada por la crisis económica y azotada por el impacto de una pandemia de peste negra. La nobleza de algunas importantes ciudades andaluzas, como Córdoba, empezaba a ponerse del lado del pretendiente al trono quien, apoyado desde Francia, tomaba una fuerza cada vez mayor, a lo cual Pedro I respondió con una alianza militar con el sultán Muḥammad V de Granada para intentar frenarlo.

Junto a él asedió sin éxito Córdoba, que se mantuvo fiel a Enrique, pero al año siguiente, 1368, las tropas nazaríes consiguieron entrar en Jaén, mataron a una parte de la población y tomaron captiva a otra, quemando a su paso todo edificio de valor, entre ellos el mayor símbolo del triunfo del cristianismo en la ciudad, la antigua aljama convertida en catedral (esta con su archivo fueron destruidos).

Primeros trabajos de conversión sobre la mezquita de Jaén

De probables orígenes gallegos, Nicolás de Biedma (†1383), obispo de Jaén en dos ocasiones (1368-1378 y 1381-1383) fue una figura central en la recuperación material de su diócesis, tras el desastre causado por los ataques que sufrieron algunas de sus más importantes ciudades, como Jaén o Úbeda, a manos de los ejércitos nazaríes durante la Guerra Civil Castellana de 1366-1369.

Arcediano de Écija en la catedral de Sevilla antes de su elección como obispo, gozó de la estima y confianza del papado y de la curia aviñonense, quienes le encomendaron, en 1376, la importante y delicada tarea de llevar a cabo una visita a un conjunto de diócesis castellanas, con el objeto de corregir y reformar algunas malas costumbres morales de sus miembros.

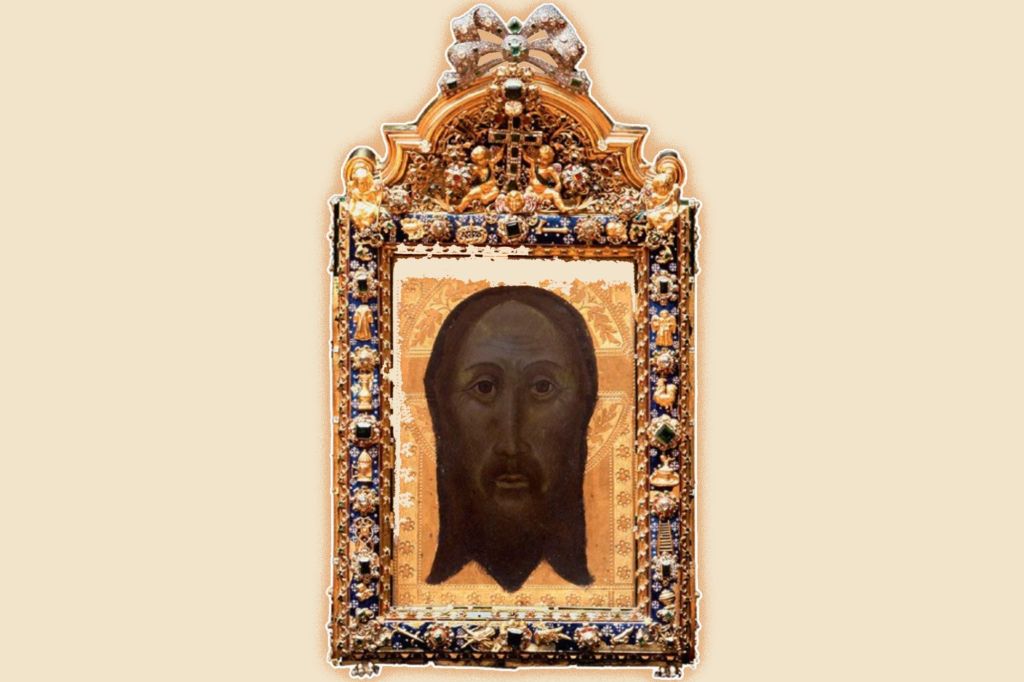

Nicolás de Biedma fue, muy probablemente, también responsable de haber llevado a Jaén uno de los objetos más venerados de su historia, central en el futuro proceso constructivo de su catedral y en la vida devocional de la diócesis hasta hoy, la imagen del Santo Rostro.

Desde que fue nombrado obispo de Jaén uno de sus principales afanes fue reconstruir su catedral, destruida en 1368, a cuya fábrica prestó su propio dinero en vida y nombró heredera de sus bienes en su testamento, con el objeto de finalizar las obras de reparación.

La tarea de reconstruir lo destruido por las tropas granadinas en la catedral recayó en el obispo Nicolás de Biedma, recién llegado a la sede giennense, en el mismo 1368. La historiografía posterior, especialmente la escrita por historiadores eclesiásticos locales entre los siglos XVI y XVIII, con ánimo evidente de magnificar el prestigio y el legado cristiano de una ciudad con pasado andalusí, construyó una imagen del obispo Biedma casi como restaurador del culto cristiano, adjudicándole incluso el papel de promotor de una supuesta nueva catedral gótica que habría desaparecido cuando comenzó la construcción de la actual.

Pero, son muchos los documentos y datos que nos muestran que su intervención en la catedral, después del ataque de 1368, se debió limitar a una modesta reconstrucción de lo que ya existía.

El plano de la iglesia vieja, dibujado por Juan de Aranda en 1635, antes de proceder a demolerla, nos muestra una iglesia de planta rectangular y testero plano al cual se le había añadido una capilla mayor de planta cuadrada en torno a 1500-1520. Presentaba cinco estrechas naves con al menos ocho tramos separados por pilares de sección rectangular. Se trata de una configuración de planta que no responde a un templo gótico de finales del siglo XIV, sino a una mezquita mayor almohade.

Otros testimonios de la pobreza y precariedad de la arquitectura de la catedral vieja en los siglos XV y XVI, antes de su demolición, sustentan la idea de que la intervención del obispo Biedma no fue más allá de volver a poner en funcionamiento la vieja mezquita convertida.

En 1492, durante el episcopado de Luis de Osorio, se celebra un sínodo provincial en el cual, debido al mal estado del edificio, se acuerda instalar un bacín en todas las iglesias del obispado para recoger limosnas, ya que «nuestra iglesia de Jahén está edificada de madera en la techumbre de ella, e que en muchas partes de ella la dicha techumbre está para se caer e asaz peligrosa».

Aún en 1554, durante las obras de derribo de una torre de la muralla que formaba parte de la antigua iglesia medieval, la del Alcotón, el maestro de la nueva obra, Andrés de Vandelvira, daba testimonio de la angostura de un templo completamente rodeado de caserío, de su escasa altura y de la falta de luz que aquejaba su interior.

La edificación de la catedral gótica de Jaén

Fue precisamente el obispo Luis de Osorio quien impulsó la construcción, ahora sí, de un nuevo edificio gótico. El mismo acuerdo del sínodo de 1492 antes citado continúa diciendo «la qual agora nuevamente avemos mandado edificar de boveda. El qual edifiçio será somptuoso».

Las cuentas de los libros de fábrica comienzan en 1494 y sitúan al arquitecto de origen cordobés Pedro López como primer maestro de la obra. De esta obra quedan algunas pequeñas piezas embutidas en el muro oriental de la catedral, como una ventana, una bóveda de crucería, el arranque de una escalera de caracol o el suntuoso friso con decoración tardogótica, para cuyo diseño y construcción se hizo venir al maestro Enrique Egas de Toledo en el año 1500; un friso que sería recolocado, a modo de homenaje a la antigüedad de la catedral, y expuesto a pie de calle, en el nuevo testero, por el maestro Juan de Aranda a partir de 1635.

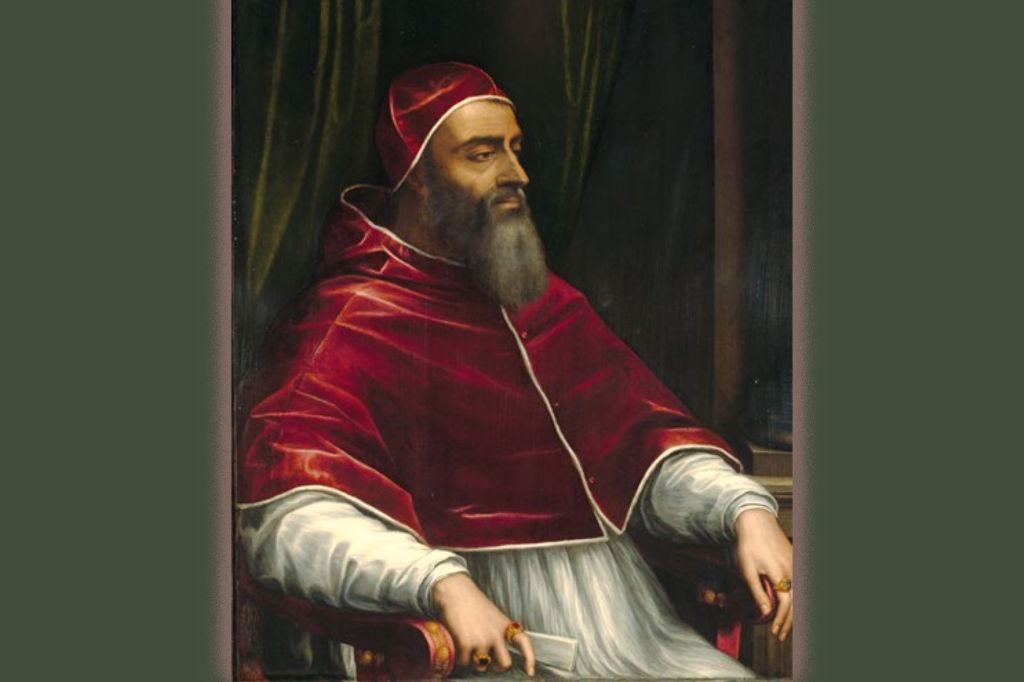

Tras unas décadas de indefinición, en cuanto a la continuación del proyecto y de falta de medios económicos, la obra toma nuevo impulso durante el episcopado del cardenal Esteban Gabriel Merino (1523-1535).

Este prelado, que había llegado a ocupar un destacado puesto en la curia romana y como asesor del emperador Carlos V, consiguió que el papa Clemente VII, a través de la bula Salvatoris Domini (1529), concediese una serie de privilegios y beneficios económicos destinados a la obra; el texto volverá a dar ejemplo de la antigüedad y el mal estado del edificio.

El nuevo proyecto, ya con un espíritu y formas renacentistas, no se materializaría hasta 1551, año en el que el célebre arquitecto Andrés de Vandelvira comienza las obras por la nueva sala capitular.

Tras su muerte, en 1575, las obras avanzaron irregularmente, al ritmo de la disponibilidad de unos escasos medios económicos. Los últimos tramos que quedaban de aquella mezquita almohade, convertida en catedral por Fernando III de Castilla en 1246, fueron demolidos en 1700.

Hasta entonces, durante cuatro siglos y medio y de forma silenciada, formaron parte del imaginario mestizo de los fieles que entraban a la catedral de Jaén.

Bajo el nombre de Pedro López encontramos a varios miembros de una dinastía de canteros y maestros constructores, originaria de Córdoba e involucrada en algunos de los proyectos más significativos de Andalucía entre el último cuarto del siglo XV y el primero del XVI.

Uno de ellos, alarife y maestro cantero de Córdoba, que en su ciudad había dejado alguna obra de gran mérito en la década de 1480, como la fantástica bóveda estrellada de la capilla del Rosario de Córdoba, además de participar como cantero en obras tan destacadas, como la catedral de Sevilla y la Capilla Real de Granada, fue la persona elegida por el obispo Luis de Osorio para dirigir las obras de la nueva catedral de Jaén a partir de 1494.

López permaneció como maestro mayor de las obras del obispado más allá de la muerte de Osorio, al menos hasta 1512, cuando se pierde su rastro documental en Jaén, siendo el arquitecto de confianza de su sucesor Alonso Suárez de la Fuente del Sauce, para quien realizó multitud de obras en la diócesis.

Fue colaborador habitual del arquitecto Enrique Egas, con quien aparece trabajando o realizando consultas en diferentes obras en Andalucía, entre ellas la propia catedral de Jaén, a donde el maestro mayor de la catedral de Toledo se desplazó, en 1500, para visitar la obra y, probablemente, dar las trazas del friso gótico que todavía se conserva.

Pedro López, también en compañía de Egas, emite un informe sobre la nueva catedral de Málaga, dirigiendo las obras de su cabecera hasta su fallecimiento en el año 1539.

* Este artículo fue originalmente publicado en la edición impresa de Muy Interesante o Muy Historia.