Nada es para siempre. Tampoco las estrellas. Por lo que hemos podido observar en el universo, tanto en nuestra galaxia como en muchas otras galaxias lejanas, todas las estrellas acaban muriendo. No lo hacen al mismo ritmo, ni por el mismo mecanismo, pero siempre llega un día en el que agotan el combustible de su interior y acaban transformándose en un objeto inerte que solo brilla por el calor residual que aún conserva. Las estrellas más ligeras, las que tienen menos de una 8 veces la masa del Sol, tienen el final menos violento. Hacia el final de sus días, tras agotar el hidrógeno que habían estado fusionando durante la secuencia principal, se hinchan sus capas más externas hasta formar una gigante roja. Estas capas acabarán perdiéndose y esparciéndose por los alrededores de la estrella, dejando atrás un núcleo compacto e inerte, en el que no se genera nuevo calor, conocido como una enana blanca.

Las estrellas más masivas por otro lado, pasarán por una fase de contracción y expansión intermitente que acabará formando un núcleo tan masivo que no puede sobreponerse a las leyes cuánticas que lo mantenían estable, comprimiéndose hasta formar una estrella de neutrones o incluso un agujero negro. En esta violenta y repentina compresión, las capas más externas y ligeras rebotarán y saldrán despedidas, llevándose consigo más energía de la que Sol emitirá durante toda su vida de miles de millones de años de duración, explotando en forma de supernova. Estos objetos pueden llegar a superar durante unos segundos el brillo de la galaxia que las aloja.

Ante este panorama, parece imposible que un planeta pueda sobrevivir a la muerte de su estrella y sin embargo, tenemos multitud de evidencias de que, aunque improbable, es posible. Antes de que el Sol se convierta en una enana blanca, durante su fase de gigante roja, aumentará considerablemente de tamaño. Las cifras exactas resultan difíciles de calcular, pero sabemos seguro que el Sol engullirá a Mercurio y Venus durante su fase de gigante roja. Existen dudas sobre si la superficie del Sol alcanzará al planeta Tierra, aunque cabe la posibilidad de que así sea. Por tanto, para los planetas más interiores, sobrevivir a la muerte de su estrella parece sencillamente imposible.

Cabe destacar también, pues no se hace muy a menudo, que durante la vida del Sol, antes de convertirse en gigante roja y también durante esta fase, nuestra estrella irá perdiendo un pequeño porcentaje de su masa. Suficiente, pensamos, como para afectar a las órbitas de los planetas. Por tanto dentro de cinco mil millones de años, cuando se agote el combustible del núcleo del Sol, la órbita de la Tierra y del resto de planetas, probablemente sea ligeramente más grande. Cuando el Sol pierda sus capas externas y detrás quede únicamente la enana blanca, habrá perdido todavía más masa y este efecto en las órbitas de los planetas, los que queden, será todavía mayor.

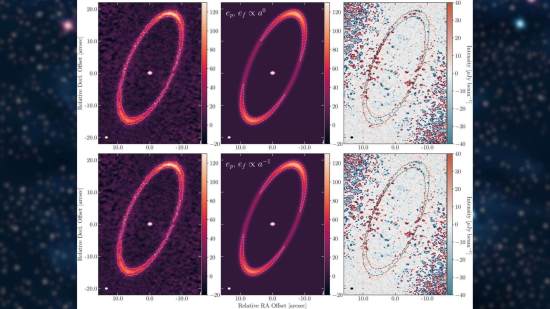

Pero una de las características más importantes de la astronomía como ciencia es que para predecir qué ocurrirá en un sistema en el futuro no necesitamos limitarnos a estudiar ese sistema y simular su evolución, si no que podemos estudiar sistemas similares que se encuentran ya en esas fases futuras. En la actualidad se conocen aproximadamente una docena de exoplanetas orbitando alrededor de una decena de enanas blancas. Además, teniendo en cuenta que más de la mitad de ellos los hemos descubierto en los últimos cinco años, prevemos descubrir más objetos orbitando alrededor de este tipo de estrellas en el futuro.

Algunos de esos planetas conocidos son planetas rocosos, algunos más pequeños que la Tierra. Uno de ellos, denominado WD 1145+017 b, podría tener una masa similar a la del planeta enana Haumea, orbitando alrededor de su estrella al doble de distancia que separa la Tierra de la Luna. También se han descubierto gigantes gaseosos, considerablemente más masivos que Júpiter, que suelen orbitar más lejos de su estrella. Creemos que la primera evidencia indirecta de un exoplaneta, descubierta en 1917, provino de una enana blanca.

La historia cambia cuando consideramos la supervivencia de planetas alrededor de estrellas que explotaron como supernovas. Estas estrellas pueden dejar atrás estrellas de neutrones que pueden convertirse en púlsares, objetos que emiten radiación de altísima energía por sus polos y que podemos detectar desde la Tierra rotando a gran velocidad a un ritmo increíblemente preciso y estable. El primer exoplaneta descubierto y reconocido como tal, allá por 1992, orbita alrededor de uno de estos objetos. Por tanto, ya está, ¿no? Concluimos que efectivamente pueden sobrevivir los planetas a la explosión en forma de supernova de su estrella. No está del todo claro. En la actualidad pensamos que la media docena de exoplanetas que conocemos orbitando alrededor de púlsares podrían haberse formado tras la explosión de supernova y no antes.

Según nuestros modelos de evolución y muerte estelar, una explosión así debería acabar con cualquier planeta de gran tamaño que orbitara alrededor de la estrella original. Incluso aunque no desintegrara completamente planetas gigantes como Júpiter, la pérdida repentina de tanta masa desbarataría las órbitas de todos los cuerpos que orbitan a su alrededor. Esto resultaría en algunos cuerpos saliendo despedidos de dicho sistema estelar y en otros cayendo a ser devorados por su estrella. Por lo que sabemos, estos planetas podrían haberse formado por el material que quedó esparcido alrededor del púlsar tras la explosión o proveniente de algún compañero estelar afectado por este violento proceso. Pero a pesar de que la formación de estos planetas sea muy poco probable, el hecho de que orbiten alrededor de los relojes naturales más precisos del universo facilita enormemente su detección.

Referencias:

- Veras, D., & Hinkley, S. (2021). The post-main-sequence fate of the HR 8799 planetary system. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 505(2), 1557–1566. https://doi.org/10.1093/mnras/stab1311

- Koester, D. et al. (2014). "The frequency of planetary debris around young white dwarfs". Astronomy and Astrophysics. 566: A34. doi:10.1051/0004-6361/201423691

- Martin, Rebecca G.; Livio, Mario; Palaniswamy, Divya (November 2016). "Why Are Pulsar Planets Rare?". The Astrophysical Journal. 832 (2): doi:10.3847/0004-637X/832/2/122