Se cuenta que durante una recepción en la residencia del embajador británico en Pekín el ministro de Asuntos Exteriores chino expresó una gran admiración por la hembra de spaniel del embajador. Estaba embarazada y el embajador inglés le dice al ministro chino que se sentiría muy honrado si aceptara uno o dos cachorros como regalo. Cuatro meses más tarde dos juguetones cachorrillos llegan a la residencia del ministro. Semanas más tarde ambos hombre vuelven a coincidir en un acto oficial.

Impacto cultural de los tabúes alimenticios

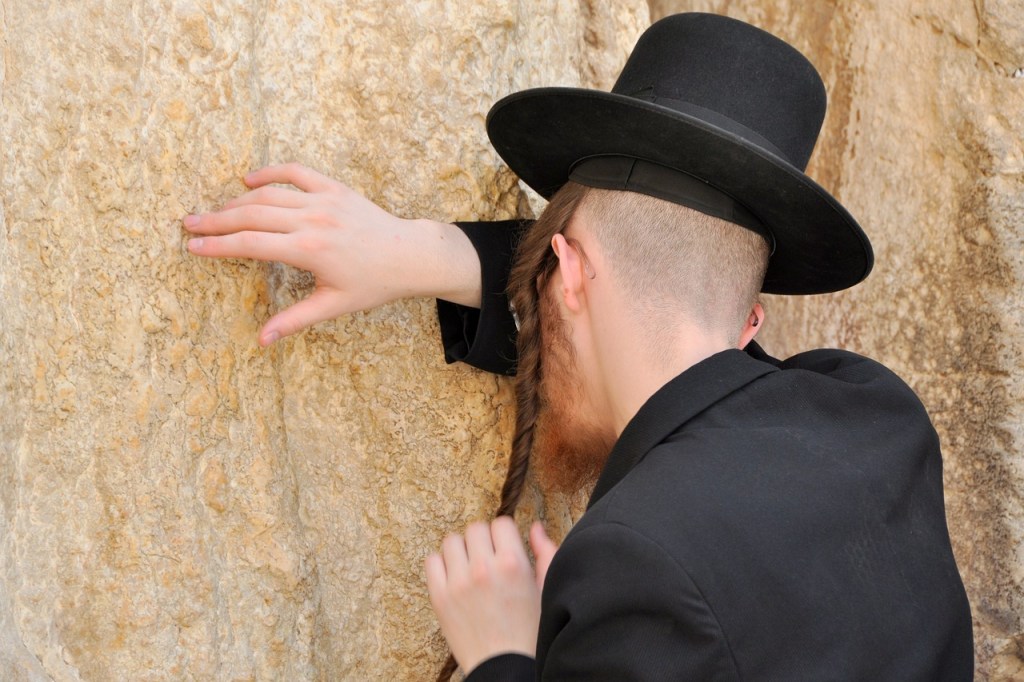

Los tabúes alimenticios pueden servir como marcadores étnicos que refuerzan la identidad cultural y la cohesión social dentro de un grupo. En muchas sociedades, lo que se come y lo que se evita comer se convierte en un símbolo de pertenencia, diferenciando a un grupo cultural de otro. Por ejemplo, en las comunidades judías, la prohibición de consumir cerdo no solo tiene un origen religioso, sino que también actúa como un elemento de distinción cultural, reforzando la identidad colectiva frente a otras comunidades. De manera similar, el consumo de carne de perro en ciertas regiones de Asia puede verse como una práctica cultural que define y diferencia a esos grupos de otras sociedades donde el perro es considerado una mascota.

La relación entre el entorno y las prohibiciones alimenticias es otro factor crucial en la formación de tabúes alimentarios. En regiones desérticas, como las habitadas por judíos y musulmanes, los cerdos no son animales adecuados para la cría debido a la falta de recursos naturales como el agua y el alimento que necesitan para sobrevivir. En cambio, animales como las cabras y las ovejas, que requieren menos recursos, son preferidos. Esta adaptación al entorno puede haber influido en la prohibición del cerdo, que es visto como un animal ineficiente en términos de producción alimentaria en esos contextos.

Tabúes alimenticios como marcadores étnicos y cohesión social

Los tabúes alimenticios no solo definen qué es aceptable comer dentro de una cultura, sino que también refuerzan las barreras sociales entre diferentes grupos. En muchas culturas, compartir una comida es un acto de unión y confianza, por lo que las restricciones alimenticias pueden actuar como un impedimento para la interacción social entre grupos con diferentes prácticas dietéticas. Esta dinámica puede observarse en la prohibición del cerdo en comunidades musulmanas y judías, donde la comida actúa como un símbolo de pureza y obediencia a las leyes religiosas. Al mantener estas restricciones, los grupos refuerzan su identidad y cohesión interna, al tiempo que se diferencian de aquellos que no comparten las mismas creencias.

La percepción de la carne de perro en culturas asiáticas ilustra cómo los tabúes alimenticios pueden variar drásticamente entre culturas. En algunas regiones de China, el consumo de carne de perro es una tradición culinaria que se remonta a siglos atrás. Sin embargo, en Occidente, la idea de comer perro es vista con repulsión, lo que subraya cómo las normas culturales pueden moldear nuestras percepciones de lo que es aceptable comer. Estos tabúes actúan como marcadores étnicos, delineando las fronteras culturales y reforzando la identidad grupal.

Relación entre entorno y prohibiciones alimenticias

El entorno natural juega un papel fundamental en la formación de tabúes alimenticios. En regiones desérticas, donde los recursos son escasos, la elección de animales para la cría está influenciada por la eficiencia en el uso de esos recursos. En el caso de las comunidades judías y musulmanas, la prohibición del cerdo puede estar relacionada con la ineficiencia de este animal en entornos áridos. Los cerdos requieren una dieta rica en agua y alimentos que no están fácilmente disponibles en el desierto, lo que hace que su cría sea poco práctica. En contraste, las cabras y las ovejas pueden sobrevivir con menos recursos, lo que las hace más adecuadas para estos entornos.

Además, la prohibición de ciertos alimentos puede haber surgido como una medida de protección contra enfermedades en tiempos antiguos. Aunque hoy en día contamos con métodos de cocción que eliminan la mayoría de los patógenos, en el pasado, la carne de cerdo mal cocida podía transmitir enfermedades como la triquinosis. Esta preocupación por la salud pública podría haber influido en la adopción de tabúes alimenticios que prohíben el consumo de cerdo en ciertas culturas, como una forma de proteger a la comunidad de riesgos sanitarios.

La percepción de la carne en distintas culturas

La percepción de la carne varía significativamente entre culturas, reflejando las diferencias en las normas sociales y las creencias religiosas. En Occidente, el perro es considerado un compañero leal y una mascota querida, lo que hace que la idea de consumir su carne sea impensable para muchos. Sin embargo, en otras culturas, como en algunas regiones de Asia, el perro es visto como una fuente de alimento, lo que demuestra cómo las normas culturales pueden influir en nuestra percepción de lo que es aceptable comer.

Delicatessen perruna en la cultura polinesia

En la Polinesia, antes de la llegada de los europeos, el consumo de carne de perro era una práctica común. Los polinesios criaban perros de manera similar a cómo se crían los cerdos en otras culturas, alimentándolos con verduras y sobras de pescado para mejorar la calidad de su carne. Estos perros eran considerados una delicatessen, reservados para ocasiones especiales y compartidos con las deidades en ceremonias religiosas. La crianza y el consumo de perros en la Polinesia reflejan cómo las prácticas alimenticias pueden estar profundamente arraigadas en la cultura y la religión de una sociedad.

En estas culturas, la carne de perro no solo era un alimento, sino también un símbolo de estatus y poder. Solo los sacerdotes y nobles tenían el privilegio de consumir carne de perro, mientras que los plebeyos debían conformarse con otras fuentes de alimento. Esta restricción en el acceso a la carne de perro subraya cómo los tabúes alimenticios pueden estar vinculados a las estructuras sociales y las jerarquías de poder dentro de una comunidad. Además, en algunos casos, las mujeres embarazadas podían consumir carne de perro si experimentaban antojos, lo que indica una cierta flexibilidad en las normas alimenticias en función de las circunstancias personales.

Prohibido comer cerdo: una perspectiva judía

La prohibición de consumir cerdo en la cultura judía tiene sus raíces en la Torá, donde se establece que el cerdo es un animal impuro y, por lo tanto, no apto para el consumo. Esta restricción ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de los siglos, con explicaciones que van desde preocupaciones por la salud hasta consideraciones éticas y espirituales. Algunos rabinos argumentan que las leyes dietéticas están diseñadas para cultivar la disciplina y la pureza espiritual, mientras que otros sugieren que podrían haber surgido como una medida de salud pública para prevenir enfermedades.

La prohibición del cerdo también sirve como un marcador étnico que distingue a la comunidad judía de otras culturas. Al abstenerse de consumir cerdo, los judíos refuerzan su identidad cultural y su obediencia a las leyes religiosas, al tiempo que se diferencian de aquellos que no comparten las mismas creencias. Esta distinción es crucial en la cohesión social de la comunidad judía, ya que las prácticas alimenticias actúan como un símbolo de pertenencia y lealtad a las tradiciones ancestrales.

Religión y salud: motivos detrás de las prohibiciones

Las prohibiciones alimenticias en diversas culturas a menudo tienen sus raíces en creencias religiosas y preocupaciones por la salud. En el caso de las comunidades judías y musulmanas, las restricciones dietéticas están profundamente entrelazadas con las enseñanzas religiosas, que dictan qué alimentos son puros e impuros. Estas leyes dietéticas no solo buscan preservar la salud física, sino también fomentar la pureza espiritual y la obediencia a los mandatos divinos.

¿Mandato divino o prevención de enfermedades?

La pregunta de si las prohibiciones alimenticias son un mandato divino o una medida de prevención de enfermedades ha sido objeto de debate durante siglos. En el caso de la prohibición del cerdo, algunos argumentan que las leyes religiosas surgieron como una forma de proteger a la comunidad de riesgos sanitarios, dado que la carne de cerdo puede transmitir enfermedades si no se cocina adecuadamente. Sin embargo, otros creen que estas restricciones son principalmente un mandato divino, diseñado para fomentar la obediencia y la disciplina espiritual.

El antropólogo Marvin Harris sugiere que las prohibiciones alimenticias pueden estar relacionadas con la adaptación al entorno y la eficiencia en el uso de recursos. En el caso de las comunidades judías y musulmanas, la prohibición del cerdo podría haber surgido debido a la ineficiencia de este animal en entornos desérticos, donde los recursos son escasos. Esta perspectiva sugiere que las leyes dietéticas no solo tienen un componente espiritual, sino también un fundamento práctico relacionado con la supervivencia en entornos difíciles.

Ética y salud en las leyes dietéticas judías

Las leyes dietéticas judías, conocidas como kashrut, establecen una serie de restricciones sobre qué alimentos pueden consumirse y cómo deben prepararse. Estas leyes no solo tienen un componente religioso, sino también ético y de salud. Algunos rabinos argumentan que las restricciones dietéticas están diseñadas para fomentar la compasión y la ética en el trato hacia los animales, al tiempo que promueven la salud física y espiritual de los individuos.

Desde una perspectiva ética, las leyes dietéticas judías buscan inculcar un sentido de responsabilidad y respeto hacia la vida animal. Al establecer normas sobre cómo deben sacrificarse los animales, estas leyes promueven un trato más humano y ético hacia los seres vivos. Además, las restricciones dietéticas también pueden haber surgido como una medida de salud pública, diseñada para proteger a la comunidad de enfermedades transmitidas por alimentos.

Comparativa cultural: Occidente vs. Asia

La comparación entre las prácticas alimenticias de Occidente y Asia revela cómo las normas culturales y las creencias religiosas pueden influir en la percepción de lo que es aceptable comer. Mientras que en Occidente el perro es considerado una mascota y compañero, en algunas culturas asiáticas es visto como una fuente de alimento. De manera similar, la prohibición del cerdo en comunidades musulmanas y judías contrasta con su aceptación en otras culturas, lo que subraya las diferencias en las normas culturales y religiosas.

Consumo de carne de perro en culturas asiáticas

El consumo de carne de perro en algunas culturas asiáticas es una práctica que ha existido durante siglos, aunque en la actualidad está sujeta a un creciente debate y controversia. En países como China y Corea del Sur, la carne de perro es considerada una delicatessen y se consume en ocasiones especiales. Sin embargo, esta práctica ha sido objeto de críticas por parte de grupos de derechos de los animales y defensores de mascotas, quienes argumentan que los perros deben ser tratados como compañeros y no como alimento.

La percepción de la carne de perro en Asia refleja cómo las normas culturales pueden influir en la aceptación de ciertos alimentos. En estas culturas, el perro no es visto como una mascota, sino como una fuente de alimento, lo que contrasta con la percepción en Occidente. Este tabú alimenticio actúa como un marcador étnico que diferencia a las culturas asiáticas de otras sociedades, al tiempo que refuerza su identidad cultural y sus tradiciones culinarias.

Prohibiciones árabes sobre el cerdo: religión y cultura

La prohibición del cerdo en las comunidades musulmanas tiene sus raíces en el Corán, donde se establece que el cerdo es un animal impuro y, por lo tanto, no apto para el consumo. Esta restricción no solo tiene un componente religioso, sino también cultural, ya que refuerza la identidad musulmana y distingue a la comunidad de otras culturas que no comparten las mismas creencias. Al abstenerse de consumir cerdo, los musulmanes demuestran su obediencia a las enseñanzas del Corán y su compromiso con las normas culturales de su comunidad.

La prohibición del cerdo también puede estar relacionada con preocupaciones por la salud y la higiene. En el pasado, la carne de cerdo mal cocida podía transmitir enfermedades, lo que podría haber influido en la adopción de esta restricción como una medida de protección sanitaria. Sin embargo, la prohibición del cerdo también actúa como un símbolo de pureza espiritual, ya que los musulmanes creen que seguir las leyes dietéticas del Corán es una forma de acercarse a Dios y purificar su alma.

Referencias

- Ezquibela, I. J. (2009). Prescripciones y tabúes alimentarios: el papel de las religiones. Revista Distribución y consumo, 108, 5-11.

- Sánchez, A. I. C. Tabúes y prohibiciones culturales. Razones económicas para no comer cerdo.

- Martínez, A. G. (2005). El tabú: una mirada antropológica. Tabú: la sombra de lo prohibido, innombrable y contaminante, 143.