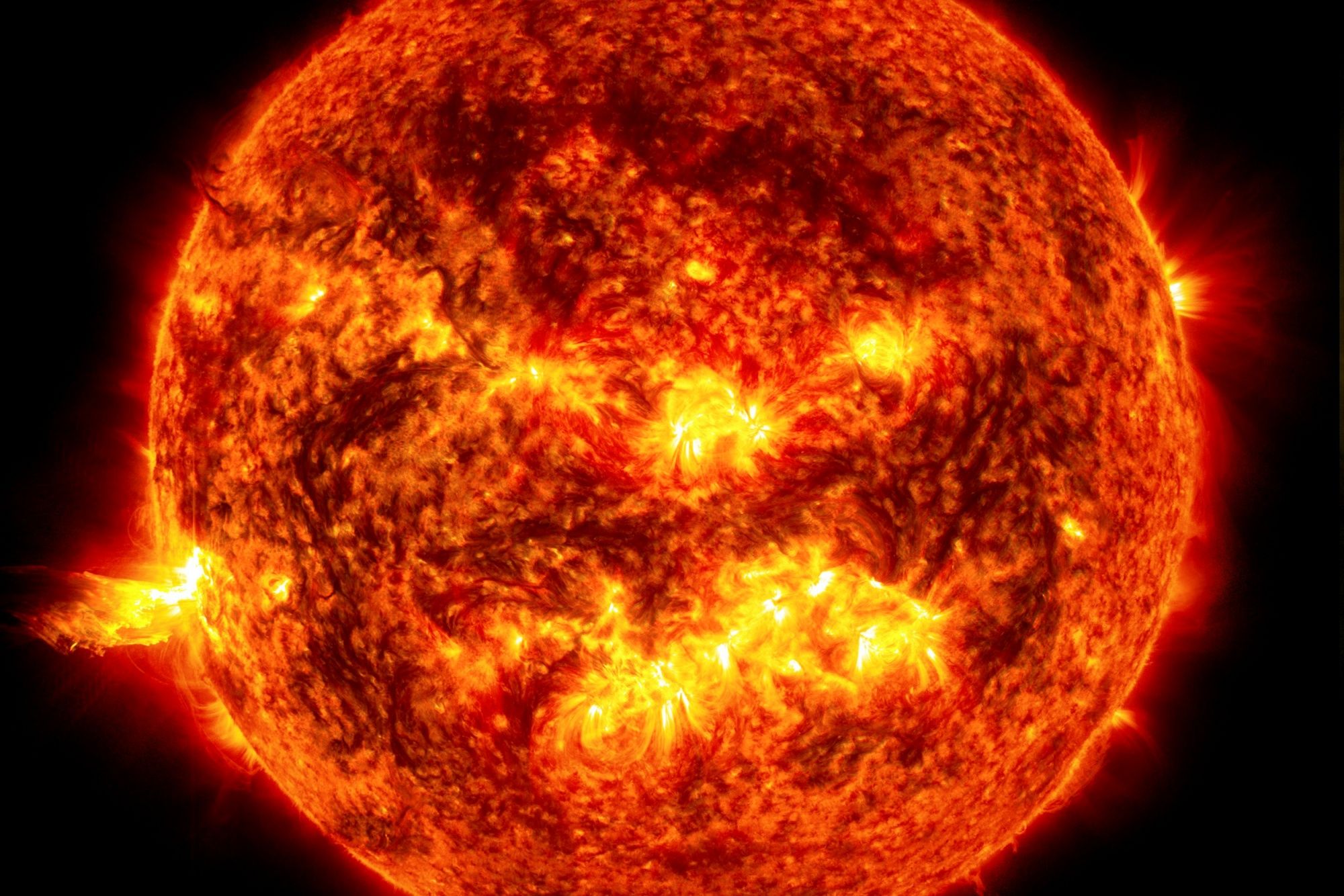

Las estrellas no arden y por tanto el Sol no es una bola de fuego. Es aproximadamente esférico por lo que sí que podemos decir, de forma burda, que es una bola, pero lo que lo compone no es fuego. El Sol es una bola de gas y plasma que está tan caliente que su superficie brilla, emite luz, pero sobre ella no ocurre ninguna reacción de combustión ni ninguna reacción química de ningún otro tipo. El fuego de una cerilla, una hoguera o un incendio no surge del mismo proceso que el “fuego” del Sol.

El fuego cotidiano, el que obtenemos cuando el papel, la madera o el carbón arden es el resultado de una reacción de combustión. Una reacción química en la que unas sustancias reaccionan con oxígeno y dan lugar a otras sustancias y dióxido de carbono. Los compuestos orgánicos, al contener tanto carbono en su interior, suelen reaccionar bien con el oxígeno, dando lugar a dióxido de carbono. Estas reacciones de combustión ocurren más fácilmente cuanto mayor sea la temperatura del combustible, por lo que hace falta un empujón inicial para favorecer la reacción. Este empujón por supuesto es la llama del mechero, el rozamiento de la cabeza de la cerilla con el lado de la caja o una chispa de una tormenta eléctrica.

El Sol, como ya hemos dicho, no arde. Lo que calienta al Sol y lo hace brillar no es una reacción de combustión. Reacción que, en caso de llegar a tener lugar, duraría muy poco activa porque el Sol contiene tan solo un 0’8 % de oxígeno y todavía menor cantidad de carbono. El Sol obtiene su energía de la fusión nuclear, que no es más que el proceso por el que algunos núcleos atómicos, si tienen suficiente energía para sobreponerse a la repulsión eléctrica que sienten los protones que los componen, son capaces de unirse, de fusionarse, para dar lugar a otros núcleos atómicos más pesados, liberando energía en el proceso. Esto hace que el Sol sea más similar a una bomba atómica que a una hoguera. La diferencia entre nuestra estrella y una bomba de hidrógeno es que el Sol tiene tanta masa que la energía liberada durante la fusión nuclear no es capaz de hacerlo saltar por los aires.

El Sol concretamente obtiene su energía de la fusión de núcleos de hidrógeno para dar lugar, tras varios procesos, a núcleos de helio-4. Estos procesos comienzan con dos núcleos de hidrógeno (dos protones) que debido a las enormes presiones y temperaturas que se dan en el interior del Sol y de cualquier otra estrella, son capaces de acercarse lo suficiente como para entrar prácticamente en contacto. Llegados a ese punto, la opción más favorable energéticamente no es volverse a separar, sino permanecer unidos. Es tan favorable, que uno de esos protones se transforma en un neutrón, emitiendo un positrón y un neutrino y ganando un poco de masa en el proceso. Este par protón-neutrón formarán un núcleo de deuterio, un isótopo del agua. Otra opción es una unión fugaz de dos protones en lo que se conoce como diprotón. Aunque esta fusión es más probable es tan inestable que apenas sobrevive una fracción de segundo.

Los núcleos de deuterio formados podrán chocar a continuación con otro protón, formando un núcleo de helio-3. El número tras el nombre del elemento indica qué cantidad de nucleones (suma de protones y neutrones) tiene dicho isótopo en el núcleo. El helio tendrá necesariamente dos protones, pues eso es lo que lo define como helio, de forma que el helio-3 incluirá un neutrón y el helio-4 incluirá 2 neutrones. Los núcleos de helio-3 creados podrán entonces reaccionar con otros núcleos iguales, produciendo un núcleo de helio-4 y emitiendo dos protones en el proceso. El núcleo de nuestro Sol no tiene la temperatura necesaria para que empiece la fusión de los núcleos de helio-4, por lo que el proceso se detendrá ahí hasta que las condiciones cambien y pueda comenzar esta fusión. Esto pensamos que ocurrirá dentro de unos 5 mil millones de años.

Este es el motivo por el que no podríamos apagar el Sol vertiendo agua sobre su superficie, a diferencia de lo que ocurre con el fuego. Cuando mojamos un trozo de madera ardiendo estamos consiguiendo dos cosas: la primera, enfriar el conjunto haciendo que la reacción ocurra de manera más lenta o directamente, deje de ocurrir. La segunda, impedir que el oxígeno reaccione con la madera. Si nuestro combustible está rodeado de una capa de agua, no entrará en contacto con el oxígeno del aire y la reacción de combustión se detendrá. Es por esto que la arena también es muy efectiva a la hora de apagar un fuego. Cubriendo la madera con arena, aunque esta es menos efectiva que el agua a la hora de enfriar el conjunto, por no llegar a evaporarse en contacto con el fuego, también impedimos que reaccione con el oxígeno, ahogando y deteniendo la reacción.

En el Sol no hay ningún oxígeno al que separar del combustible para cortar la reacción. Echar agua sobre el Sol tal vez frenaría estos procesos de fusión nuclear temporalmente pero no de manera definitiva. Por un lado porque hay demasiado Sol y no suficiente agua y además, porque si bien las altas temperaturas del interior de una estrella facilitan estas reacciones nucleares en última instancia no son su causa. La causa de la fusión nuclear en el núcleo estelar son las grandísimas presiones debidas a la gravedad generada por la propia masa de la estrella. Estas presiones calientan el interior del Sol y cuando se alcanza la presión y temperatura suficiente empieza la fusión de los núcleos de hidrógeno. Por tanto no podríamos enfriar el Sol de forma permanente y las reacciones volverían a reactivarse porque la presión no solo no habría desaparecido si no que habría aumentado al haber echado tanta agua.

Referencias:

- Adelberger, Eric G.; et al. (12 April 2011). "Solar fusion cross sections. II. The pp chain and CNO cycles". Reviews of Modern Physics. 83, doi:10.1103/RevModPhys.83.195