No se puede negar que a muchos el ojo nos parece un órgano perfecto, y no somos los únicos, porque ya se lo pareció hasta al propio Charles Darwin. El inglés dedicó el capítulo seis de su obra cumbre, El origen de las especies (1859), que sustenta la teoría de la evolución, a lo que él consideró «dificultades en la teoría», donde describía algunos órganos y componentes de los seres vivos cuyos orígenes, según relató, se escapaban de los razonamientos generales del hilo conductor y fundamento de su obra.

En ese capítulo, Darwin incluyó el ojo y el funcionamiento del sistema visual en la sección «órganos de extrema complejidad y perfección», dejando patentes así los conflictos que le generaba. Lo que ha llegado hasta nuestros días es que la complejidad funcional del ojo hizo que se tambaleara su archiconocida teoría de la evolución. Tanto es así, que sus palabras textuales en El origen de las especies fueron: «Suponer que el ojo con toda su inimitable complejidad para ajustar su centro focal a distintas distancias, para reconocer distintas cantidades de luz, y para corregir las desviaciones esféricas y cromáticas, pudiera haber sido formado por la selección natural, parece, y lo confieso francamente, absurdo en sobremanera ». Así que en algún momento dudó, llegando a pensar que el desarrollo del sistema visual pudo ser diseñado a propósito.

El sistema visual, una de las grandes incógnitas de la ciencia

Es cierto que, en ciencia, una teoría es el grado más alto de certeza alcanzable, siempre cumpliendo los principios de falsabilidad, pero en el caso de la teoría de la evolución de Darwin, las evidencias que son los pilares que la sustentan son de las más sólidas con la que podríamos contar. Pues bien, incluso sabiendo esto, la evolución de todas las diversas miradas de los animales que pueblan nuestro planeta ha sido una de las grandes incógnitas de la ciencia durante muchos años, no solo para Charles Darwin.

La comprensión y la explicación del sistema visual fue también un enigma para don Santiago Ramón y Cajal, nuestro neurocientífico más internacional y reconocido, que confesó en su obra por antonomasia sobre este órgano, La retina de los vertebrados (1893), que la complejidad de la visión le había hecho dudar de su fe en el darwinismo. No en vano, el ojo es un órgano tan complejo que los creacionistas defensores del diseño inteligente lo consideran un ejemplo fundamental de lo que denominan complejidad irreductible: un sistema que no puede funcionar en ausencia de alguno de sus componentes y que entonces no pudo haber evolucionado a partir de una forma más primitiva.

La realidad es que, con las herramientas y conocimientos con los que contamos hoy en día, la evolución del ojo no es en absoluto un misterio. No lo sabemos todo sobre la visión, eso por descontado, ya que hay multitud de especies animales que han desarrollado muy diversos tipos de ojos y procesamiento visual que aún nos quedan por comprender, pero el hecho de que todos ellos se acogen a la teoría de la evolución no es cuestionable hoy en día. Sin embargo, el ojo sigue en el punto de mira defienden, también en la actualidad, que es un sistema perfecto y, por tanto, solo puede ser el resultado de la obra de un «creador supremo » y nunca del azar o la presión ambiental.

Por su lado, los evolucionistas mantienen que son los mecanismos de adaptación a corto y largo plazo los que explican esta especialización de los muy diversos sistemas visuales que han supuesto ventajas de supervivencia en sus respectivos hábitats. Es decir, la causa de su origen. A lo largo de la evolución, pequeñas mejoras visuales como la percepción de intensidades de luz o más sofisticadas, como la generación de una imagen nítida, la detección de distintos colores o formas tridimensionales supondrían una ventaja importante para el mejor desarrollo de una especie. Por ejemplo, poseer un campo visual amplio es una característica común a la mayoría de las especies (desde los insectos hasta los mamíferos), y parece ser importante para la supervivencia, ya que permite abarcar visualmente una mayor área alrededor de un individuo, favoreciendo un mayor éxito para las tareas básicas, como la defensa y la locomoción.

Por el contrario, la fóvea, la zona de la retina especializada en la visión de los detalles y que proporciona la agudeza visual en el ser humano, tiene el tamaño de un grano de arroz, se usa para tareas más relacionadas con la depredación —detección a distancia, reconocimiento, etc.— y la poseen solo algunas especies animales. Adaptaciones simples o complejas para cada ambiente.

El sentido que más veces se ha reinventado en la naturaleza

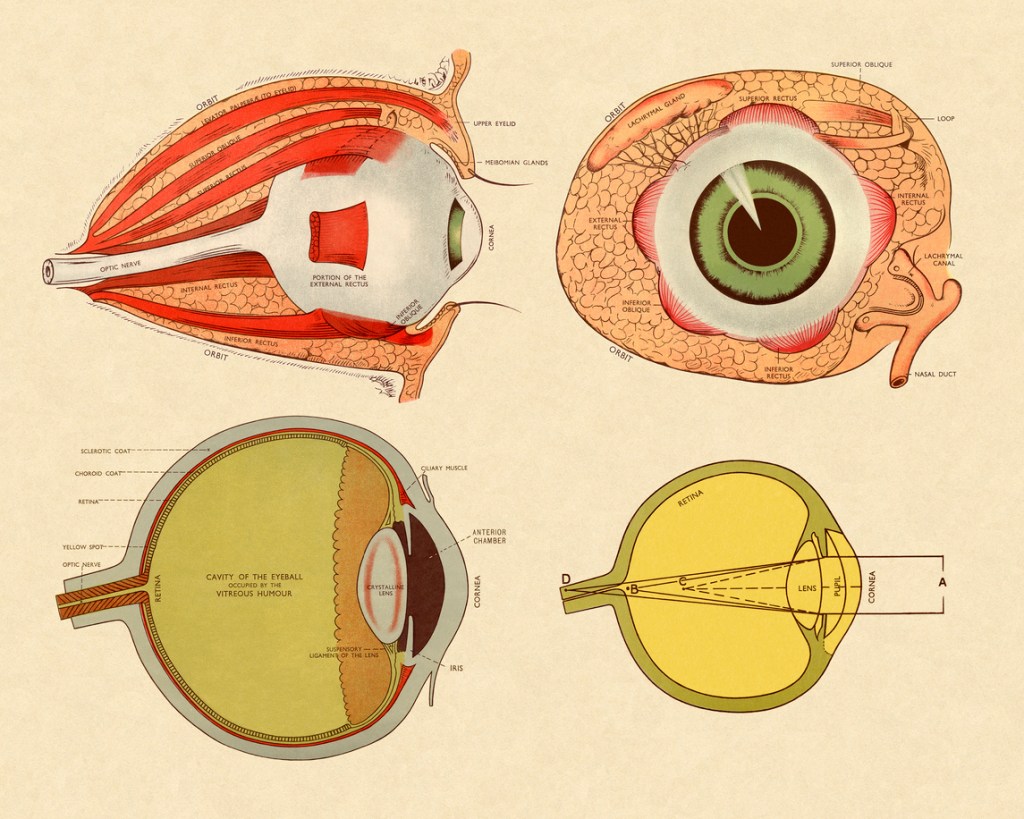

Ciertamente, el ojo humano (y de los vertebrados en general) es un órgano extremadamente complejo, que funciona como una cámara que capta y redirige la luz a una zona sensorial —la retina—, donde están los fotorreceptores, las células capaces de transformar la información luminosa en una señal eléctrica que entiende el cerebro, que traducirá en imágenes, colores, contornos, movimientos y profundidad. Sin embargo, no todos los ojos son igual de complejos, aunque su propósito sea el mismo: entender y aprovechar la luz.

Hay una enorme variedad de ojos y sistemas de percepción visual, desde los que nos parecen más sencillos —aunque para los animales que los poseen desempeñan las funciones perceptivas que estos necesitan— hasta los más sofisticados. Aunque hay una gran variedad y riqueza de formas y estructuras oculares en el planeta, la manera en que las células sensibles a la luz reaccionan a este estímulo y cómo la percepción visual se integra es muy similar en los distintos organismos, a pesar de que, evolutivamente hablando (como veremos), tienen orígenes distintos. De hecho, se dice que el órgano visual es el sentido que más veces se ha reinventado en la naturaleza.

La evolución de la visión

Para tratar de desentrañar las evidencias del origen evolutivo de los distintos tipos de ojos, vamos a sumergirnos en las evidencias: ¿cómo se piensa que ha evolucionado la visión en los distintos organismos? Aunque los tejidos blandos no dejan restos fósiles evidentes para poder analizarlos, sí podemos comparar las estructuras oculares y el desarrollo embrionario del ojo en las distintas especies en cuanto a la morfología y expresión de genes, algo que ha ayudado a realizar importantes hallazgos sobre su origen. Estos análisis sugieren que el ojo en forma de cámara —el ojo humano y el de muchos otros vertebrados e invertebrados—, tardó en originarse unos 100 millones de años.

Antes de adquirir todos esos elementos de órgano visual complejo, el ojo primitivo era un sencillo detector de luz que se originó probablemente hace unos 600 millones de años, seguramente para modular y regular actividades sencillas, como ajustar los ritmos circadianos. Lo primero a tener en cuenta es que hace unos cuatro mil millones de años los animales pluricelulares sencillos, en sus orígenes, divergieron en dos grupos principales: animales con simetría radial, sin parte anterior ni posterior —lo que serían las actuales estrellas de mar, las esponjas, las medusas, etc.— y animales con simetría bilateral, con dos lados especulares y una región anterior o cefálica, que posteriormente se diversificaron en invertebrados y vertebrados, originando la mayoría de las especies animales actuales.

Las evidencias nos ponen en la pista de que el primer ojo generado en la evolución se parecería al que tienen los cnidarios o algunos moluscos de hoy en día. Aquel primer receptor de luz probablemente derivó de un receptor térmico o táctil, formado por células modificadas de la propia piel del organismo —una piel sencilla, una monocapa, no formada por capas y estratos como la nuestra— que serían capaces de recibir y reaccionar a cambios lumínicos. Es decir, sería como una pequeña área plana en la superficie del organismo, especializada en captar la luz, y que le proporcionaría una ventaja frente a los demás, pudiendo responder con anticipación o de una forma más adecuada que sus congéneres a los estímulos externos.

El siguiente paso, y que supuso una ventaja evolutiva importante, fue la formación de una copa a partir de esa lámina plana superficial. La gran mayoría de los ojos actuales, aún sencillos o algo más complejos, se basan en este concepto, por lo que, evolutivamente hablando, debió de suponer algo ventajoso. Esta copa sencilla se originó por invaginación de la placa plana, dando lugar a una cavidad en el fondo de la cual se encontrarían las células fotosensibles. Además de la protección obvia que supone distanciar estas células de la superficie, esta disposición permite que la luz estimule de forma distinta las células fotosensibles dependiendo del ángulo con el que entre en la invaginación. Esto otorga información sobre la dirección desde la cual llega la luz, añadiendo un dato muy útil para la supervivencia del organismo y hasta para poder orientarse. Pero los ojos en cámara con los que cuentan (contamos) en la actualidad muchos de los vertebrados dan una vuelta de tuerca más a esta copa óptica. Dentro de la cámara, un grupo de células proporcionan otra ventaja más: formar una especie de saco transparente en forma de lente —el actual cristalino— que permite proyectar de forma más precisa esa información luminosa en el fondo de la cámara, donde están las células fotorreceptoras, protegidas de los agentes externos. Se crea un ambiente idóneo que beneficia al organismo a la hora de diferenciar y definir esas imágenes que se encuentran en el mundo exterior. Si además se consigue regular la entrada de luz con estructuras anejas, con capacidad contráctil —que han derivado en el iris con el que cuentan muchos vertebrados actuales—, se facilita tanto la mejora en la formación de la imagen como la adaptación de la sensibilidad de las células fotorreceptoras.

Los ojos del planeta Tierra

Todos estos tipos diferentes de ojos se encuentran representados en animales que encontramos actualmente en el planeta Tierra. Contamos con organismos que poseen las formas más sencillas de ojo en placa, otros con células fotosensibles en copa y otros con ojos más complejos, con cristalino, iris y tejidos anejos.

Además, dentro de este amplio mundo visual, encontramos una enorme variedad de formas, adaptaciones, mejoras y distintas capacidades de procesamiento visual. Merece la pena conocer algunas de ellas, y vamos a empezar por aquella que supuso una diferencia importante para el ajuste y mejora de la sensibilidad de las células fotorreceptoras: la aparición de la retina invertida. ¿En qué consiste y qué ventaja evolutiva proporciona?

La retina invertida

Ya hemos comentado que la retina es la porción sensible a la luz que se encuentra en el fondo de esa cámara compleja del ojo de los vertebrados y algunos invertebrados. Y debido a que todos los organismos de gran tamaño han desarrollado ojos en cámara, parece lógico pensar que la naturaleza, evolutivamente hablando, ha encontrado que este modelo es la solución más eficiente para procesar la información visual (no en vano, la cámara fotográfica que hemos desarrollado es una copia calcada de este sistema).

La cuestión es que, en los vertebrados, en esta lámina que forma la retina tapizando fondo del ojo —donde las células se organizan en capas—, los fotorreceptores no están en primera línea según llega la luz, sino que están en la última, enfrentada al fondo del ojo. Parece un sinsentido, ya que podríamos pensar que lo más ventajoso sería que la luz incida directamente sobre estas células, sin impedimentos por el camino, y sin embargo, este sistema presenta una serie de ventajas importantes.

La primera, porque el estar «escondidas» de la exposición directa a la luz, como mencionábamos antes, ha permitido que estas células ajusten su sensibilidad a la cantidad de luz que llega al ojo de una manera acorde a sus demandas energéticas. Una gran cantidad de luz mal gestionada por estas células produce un daño denominado fotooxidación. Adicionalmente, el manejo de mucha información requiere también de una gran demanda energética por su parte, algo que sería inabarcable para un organismo pluricelular con múltiples funciones complejas.

La segunda ventaja radica en que esta disposición permite a los fotorreceptores rodearse de otras células que les ayudan a realizar mejor sus funciones básicas.

Estas células son las del epitelio pigmentario y se encargan de, entre otras cosas, absorber el exceso de luz que llega al fondo del ojo con el pigmento que contienen (melanina), evitando esa fotooxidación de la que hablábamos antes y de reponer los pigmentos visuales que los fotorreceptores usan y gastan cada vez que reciben un estímulo luminoso. También son responsables de algo muy necesario para estas células: nutrirlas gracias a que sirven de intermediarias entre los capilares sanguíneos y la retina.

Este modelo, con distintas adaptaciones ambientales, es compartido por todos los vertebrados. Sin embargo, aunque haya llegado hasta nuestros días y sea el mejor adaptado para el tipo de visión que hemos desarrollado los vertebrados, esto no significa que sea perfecto. La realidad es que este modelo de ojo presenta varios inconvenientes, consecuencia del legado que ha dejado la huella de la evolución en él. Por ejemplo, en la retina invertida, la luz debe atravesar todas las capas de la retina antes de llegar a los fotorreceptores, generando de este modo cierta distorsión en el camino que tiene que recorrer la luz para llegar a estimular estas células; los vasos sanguíneos que discurren por la cara interna de la retina (y que se ven por ejemplo cuando el oftalmólogo nos explora el fondo del ojo), también generan una sombra sobre ella; las fibras nerviosas que conectan la información que sale del ojo con las zonas de nuestro cerebro que la recibe se reúnen y abandonan la retina por el nervio óptico, creando por tanto un punto ciego.

Los ojos en cámara de hoy en día

Entre la enorme variedad de ojos en cámara (con retina invertida o no) que encontramos actualmente en la naturaleza, hay muy diversas adaptaciones interesantes que han llegado hasta nuestros días. Cada hábitat demanda unas necesidades visuales diferentes, y los animales que han conseguido adaptarse a ellos lo han hecho generando mejoras ventajosas. Es indudable que la evolución de las capacidades visuales y los ojos ha ido de la mano con la del color de los organismos y ha sido determinante para la supervivencia y la diversidad de la fauna y flora de la Tierra. Así, por ejemplo, los animales han conseguido mejorar sus capacidades visuales a distintos tipos de luminosidad, a la percepción de distintas longitudes de onda de la luz (que se traducen en colores en nuestro cerebro), etc.

Esto ha determinado que haya animales que puedan distinguir, por ejemplo, la luz UV, como es el caso de muchos insectos entre otros organismos, la luz infrarroja, como algunos peces de agua dulce o los mosquitos, o la polarización de la luz (lineal y circular), como la gamba mantis, un organismo tan sofisticado que puede percibir todos estos ejemplos que acabamos de mencionar. Una de estas adaptaciones es la que poseen un gran número de animales con ojo en cámara con hábitos nocturnos. Estos animales disponen de un mecanismo para aumentar la cantidad de luz que llega a sus fotorreceptores, porque en el fondo del ojo han desarrollado una especie de espejo, una capa reflectante llamada tapetum lucidum que hace que se vea un reflejo iridiscente en los ojos cuando se les ilumina por la noche. Funciona reflejando la luz que no haya incidido de primeras en los fotorreceptores de la retina. Como resultado, la luz original y la reflejada se mezclan, dando a los fotorreceptores una segunda oportunidad para absorberla. Esto ayuda al animal a ver con más claridad durante las horas nocturnas, ya que al obtener los fotorreceptores más luz se genera una imagen más brillante del objeto. Sin embargo, este tipo de visión nocturna mejorada debido a este reflejo hace que las imágenes estén algo borrosas.

Este sistema no es exclusivo de vertebrados, ya que se ha descrito incluso en moluscos como Pecten maximua, que también posee una estructura parecida a este tapetum lucidum en el fondo de sus 200 ojos en cámara. Pecten es un caso algo especial, ya que tiene dos retinas, una distal y otra proximal (algo muy raro en la naturaleza) y una especie de tapetum lucidum compuesto por nanocristales. Se ha comprobado que su función es reflejar la poca luz de la que dispone, redirigiéndola de forma diferente a cada porción de la doble retina, proporcionando un tipo de información distinta a cada una de ellas.

El curioso ojo de los cefalópodos

Un ejemplo de cómo la naturaleza ha llegado a la misma solución a través de una vía evolutiva diferente —lo que en biología llamamos convergencia evolutiva—, es el ojo en cámara de los cefalópodos, invertebrados marinos como los pulpos y las sepias. Este ojo, con un origen evolutivo diferente y una estructura similar al de los vertebrados, llega a este resultado a través de una estrategia y solución distintas. El caso de los cefalópodos es curioso porque, a pesar de tener también un ojo en cámara, la evolución no provocó la inversión de la retina, por lo que los fotorreceptores son las células que se encuentran con la luz de frente, cuando esta llega al fondo del ojo. De esta forma no se encuentra con los inconvenientes de la retina invertida de los vertebrados, pero tampoco con sus ventajas.

Los ojos compuestos, otra solución evolutiva muy diferente

Y terminamos hablando de los ojos compuestos, otra solución evolutiva muy diferente, que tienen los insectos y otros artrópodos (menos las arañas). Las evidencias muestran que este tipo de ojo se generó en la explosión de riqueza animal del Cámbrico, hace unos 540 millones de años, cuando se diversificaron las especies y el ojo en cámara y el compuesto divergieron. Los ojos compuestos son muy distintos a los ojos en cámara. Por ejemplo, se llaman compuestos porque están constituidos por muchas unidades formadoras de imagen. Es decir, cada una de esas unidades, llamadas omatidios, es como si fuera un ojo en cámara individual, con su propia córnea, cristalino y células receptoras de información luminosa. Esto hace que estas pequeñas y múltiples células receptoras de luz estén expuestas directamente a la información luminosa, siendo más vulnerables a las inclemencias del exterior.

Cada pieza de información independiente que recibe cada uno de los omatidios se procesa en el cerebro del organismo, unificando y completando la imagen, así que los insectos no ven el mundo multiplicado por el número de celdillas que tienen en sus ojos (una idea equivocada y muchas veces representada en el mundo del cine, por ejemplo). Tampoco son capaces de enfocar algo cerca o lejos de ellos, o dirigir la vista a una zona concreta a su alrededor de la forma que hacemos los vertebrados porque no tienen músculos en las estructuras anejas a los ojos. Por tanto, este procesamiento también es diferente al que realiza la retina del ojo en cámara de los vertebrados.

Quizás uno de los aspectos más limitantes que pudo determinar la especificación de una retina dentro de una cámara donde pudiera adquirir distintas posibilidades de foco es que los ojos compuestos son útiles para animales pequeños porque ofrecen un campo de visión amplio a todo su alrededor y resolución óptima a distancias cortas, pero en animales de gran tamaño son un obstáculo para su crecimiento.

Esto es porque para alcanzar una resolución aceptable necesitarían unos ojos demasiado grandes, así que no es de extrañar que la presión ambiental, y por tanto la evolución, favoreciese el desarrollo del ojo en cámara para solventar estas limitaciones.

En definitiva, ahora ya sabemos que el diseño del ojo y la visión en la naturaleza no es el resultado del diseño inteligente, sino de una serie de pasos evolutivos que, a través de distintas estrategias, han ido proporcionando ventajas frente a otros modelos y que, en conjunto, parecen encajar en este puzle de miradas en el planeta Tierra.

* Este artículo fue originalmente publicado en la edición impresa de Muy Interesante