El propio Charles Darwin dijo: «No me cabe duda de que, en conjunto, mis obras han sido una y otra vez sobrevaloradas ». Y no pretendo yo corregir al naturalista británico y decidir de manera unilateral de cuáles de sus obras debería sentirse más o menos orgulloso pero, siendo honestos, es tal la trascendencia y relevancia que ha alcanzado su teoría de la evolución que, a menudo, su faceta botánica ha quedado relegada a un segundo plano. Son más conocidas incluso sus aportaciones taxonómicas sobre los cirrípedos (percebes y afines), sus hallazgos fósiles en la Patagonia o su teoría sobre el origen y formación de los arrecifes coralinos. Sin embargo, ¿alguien puede exponer brevemente algunas de las ideas que el de Shrewsbury recoge en su libro sobre las orquídeas? ¿O alguna reflexión interesante sobre el estudio de las plantas carnívoras? Ahí ya flaqueamos un poco más, ¿verdad?

Botánico desde la infancia

No se apure si no sabe contestar alguna de las preguntas anteriores. Lo que no se cuenta o se cuenta poco (y, a menudo, mal) resulta inaccesible para el público en general. Es por este motivo que quiero reivindicar la figura de Charles Robert Darwin como botánico, para que sus contribuciones resulten conocidas y atractivas. ¡Y por corporativismo, que para algo compartimos área de estudio! Porque si algo fue Darwin desde su más tierna infancia fue botánico. Mucho antes que naturalista, pues no olvidemos que nuestro protagonista procede de un linaje de ilustres estudiosos del mundo vegetal.

Su abuelo Erasmus, todo un homo universalis, es autor de Phytologia, una obra de más de 600 páginas sobre agricultura y jardinería, y el hermano de este, Robert Waring, publicó Principia Botanica, una guía introductoria a la clasificación linneana de las plantas. ¡De casta le venía al galgo ser rabilargo! Con estos antecedentes, tampoco debería resultar sorprendente el hecho de que uno de los primeros retratos oficiales que guardamos de Charles sea arrodillado frente a su hermana Catherine portando una maceta.

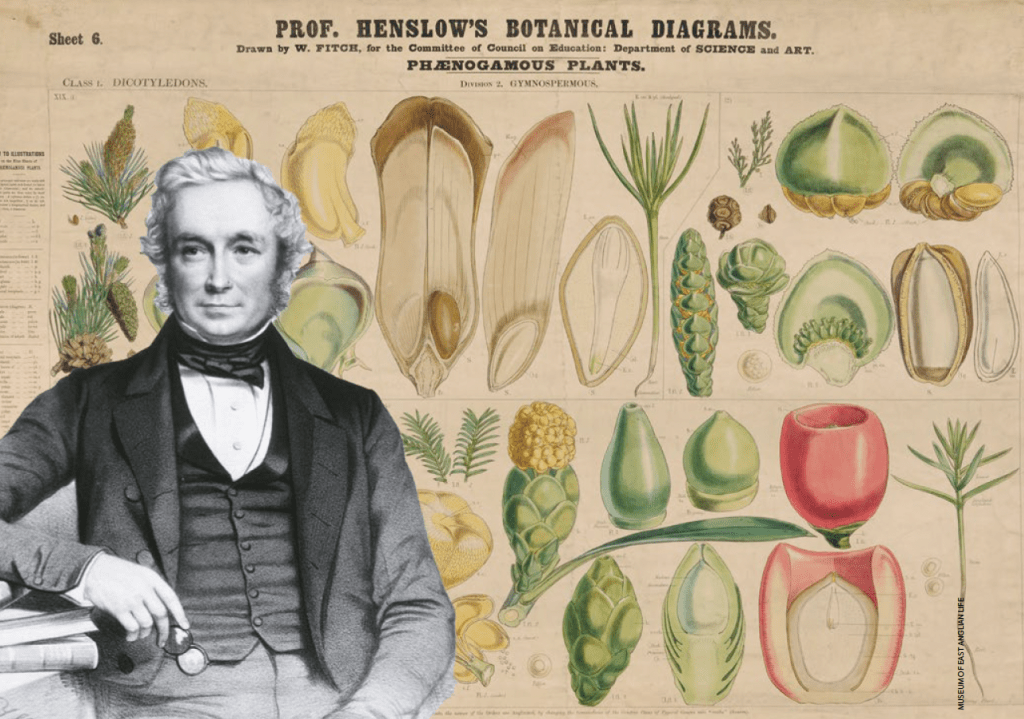

Asimismo, sus revolucionarias ideas también estuvieron fuertemente influenciadas por otros tres botánicos: el reverendo John Stevens Henslow (1796-1861), profesor de Botánica en Cambridge y mentor de Darwin durante su etapa universitaria; Joseph Dalton Hooker (1817-1911), amigo íntimo y director de los Reales Jardines Botánicos de Kew; y Asa Gray (1810-1888), profesor de Botánica en Harvard. A su excepcional instrucción académica hay que añadir su capacidad de observación, experimentación y deducción que, en conjunto, le permitieron interpretar el funcionamiento mecánico y fisiológico de la polinización cruzada (y sus ventajas evolutivas) y los movimientos de las plantas.

El estudio de la polinización

Para el primero de estos fenómenos estudió al detalle las flores de la familia Orchidaceae. Darwin tenía la intuición de que esta familia botánica atraía a sus polinizadores usando como señuelo el néctar (aunque no solo), circunstancia que minimiza las posibilidades de autofecundación, rasgo que el naturalista británico consideraba ancestral frente a la fecundación cruzada, a la que consideraba propia de especies «más evolucionadas».

A priori, la relación néctar-atracción de polinizadores-fecundación cruzada podría antojarse perfecta, de no ser porque aproximadamente un tercio de todas las orquídeas actualmente conocidas no producen néctar. Es más, muchas de ellas simulan poseerlo, desarrollando una estrategia reproductiva basada en el concepto de «decepción alimenticia».

De esta forma, aunque el insecto es atraído bajo tan golosa promesa, en no pocas ocasiones se marchará sin haber saciado su apetito, vagando de desengaño en desengaño. La atracción es tan fuerte en el insecto que, durante la ardua tarea de rebuscar hasta en el último escondrijo de la arquitectura floral el tan ansiado manjar, se acaba llevando en alguna parte de su cuerpo una masa compacta de granos de polen conocida como polinio.

Sorprendido por la cantidad de frustración que eran capaces de soportar los polinizadores, Darwin decidió estudiar el polen tanto de orquídeas productoras de néctar como de aquellas que simulaban poseerlo, llegando a la siguiente conclusión: las especies que efectivamente poseían néctar estaban provistas de unos polinios más pegajosos, con lo que no se requería que los visitantes estuviesen mucho tiempo merodeando por la flor, donde solo podrían hacer destrozos.

Por contra, aquellas que no ofrecían néctar requerían que el polinizador se entretuviera más, debido a que sus polinios no son pegajosos y tardaban más en adherirse a su cuerpo.

Sin embargo, no todo es comer, ¿verdad? También podríamos atraer a potenciales polinizadores con la promesa de un hogar confortable. La arquitectura floral tanto de Orchis papilionacea como de algunos integrantes del género Serapias ofrecen un refugio seguro a algunos insectos que aún no han comenzado a construir sus nidos, habiéndose encontrado individuos de Hoplitis adunca y Osmia spp. en su interior.

Asimismo se ha demostrado que la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior de la flor puede llegar a los 4º C, lo que explica que las abejas solitarias consideren a estas flores improvisados albergues contra el frío crepuscular. Este lujoso resort vegetal completa su oferta con la producción de sustancias volátiles similares a las feromonas que emiten las hembras de las ya mencionadas abejas solitarias, con lo que se refuerza la invitación al «nidito de amor».

Ya hemos dicho con anterioridad que Darwin consideraba la autofecundación un rasgo primitivo, pero ¿pensaría igual si supiese que dentro de las orquídeas también ocurre la autogamia? Es más, una misma especie puede adoptar una estrategia y la contraria según la circunstancia, como ocurre en Ophrys apifera. En este caso, si la fecundación cruzada no ha sido posible, conforme la flor se marchita, los polinios comienzan a recurvarse hasta que entran en contacto con el estigma. Y este es solo un caso más en la extravagante y fascinante biología de las orquídeas, donde también se han descrito fenómenos de apomixis en los géneros Platanthera y Listera.

Bien es cierto que los descendientes son copias idénticas del parental, al haberse desarrollado a partir de semillas sin existir una fusión previa de gametos; no obstante, no deja de ser un fenómeno reproductor diametralmente distinto a la fecundación cruzada. Curiosamente, todos los ejemplos anteriormente citados pueden apreciarse en la península ibérica. Solo es cuestión de tener paciencia y algo de suerte. Si Darwin hubiese viajado a España quizás hubiera descrito alguno de estos fenómenos… Chi lo sa?

El movimiento de las plantas

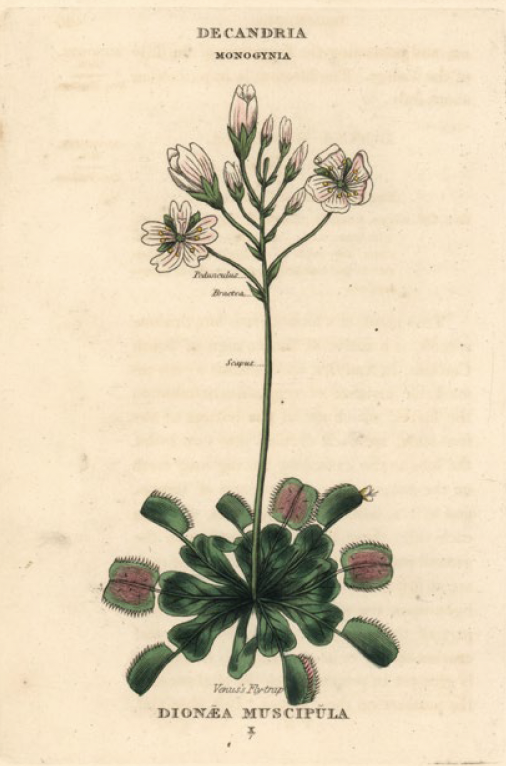

El segundo de los fenómenos del mundo vegetal que ocupó buena parte del tiempo y la curiosidad de Darwin fue, como dijimos con anterioridad, el movimiento de las plantas. En concreto, llamaron su atención dos tipos de nastias: la haptonastia, fenómenos que se relacionan con los movimientos de orientación que realizan diversos órganos vegetales al ser estimulados en una determinada zona, como ocurre con los zarcillos y las plantas trepadoras; y la sismonastia, que no es más que la respuesta a un estímulo mecánico, eléctrico o químico y que desencadena un movimiento foliar. Este segundo es propio de algunas especies de plantas carnívoras, como Dionaea muscipula, y es el que vamos a tratar a continuación.

Probablemente la fascinación de Darwin por las plantas insectívoras, como él las llamaba, se deba a la impresión que le causó ver insectos pegados a las hojas de algunas de ellas. Es más, en un principio, el naturalista pensó que no era más que un mecanismo defensivo de la planta frente a fitófagos; no obstante, consiguió demostrar que jugaban un valioso papel en el desarrollo de estas particulares especies vegetales.

Para ello, realizó una serie de experimentos donde quitaba o agregaba a capricho insectos a diferentes plantas mientras medía su crecimiento, concluyendo que aquellas con más presas pegadas a sus hojas crecían más vigorosamente, lo que le permitió inferir que debían aportar a la planta nutrientes minerales que no podía captar por otros mecanismos. Sin embargo, el camino de la «carnivoría» ha sido recorrido de manera independiente en la evolución por, al menos, cinco órdenes diferentes de angiospermas. Aproximadamente, unos 550 taxones diferentes han adoptado esta estrategia, siendo el género Utricularia, de distribución cosmopolita, el que cuenta en la actualidad con más representantes, unos 220.

Darwin concluyó que la estrategia «carnívora » debía ser una solución adaptativa a lugares con baja fertilidad, hecho que provocó que sus hojas se convirtiesen en sistemas especializados en la captura y digestión de presas de las que obtener nutrientes minerales. Así, estas trampas serían más eficientes que los paneles solares que suelen traer de serie en un hábitat como el umbrío sotobosque donde se desarrollan la mayor parte de ellas, ¿verdad?

La evidencia empírica ha mostrado que las plantas «carnívoras» tienen mecanismos o características que funcionan mediante la atracción activa de presas, como puede ser la secreción de néctar extrafloral, la emisión de fragancias o incluso haciendo uso de coloridas trampas. Todos estos mecanismos no hacen más que incrementar las capturas de manera sustancial con respecto a un sistema azaroso, qué duda cabe.

Pero, ¿siempre se alimentan de presas? Conocemos desde los años 80 del siglo pasado que hay una serie de factores limitantes en la evolución del hábito «carnívoro». Diferentes modelos eco-evolutivos han expuesto que la «carnivoría» supone un cierto incremento en su tasa fotosintética gracias a la adquisición de minerales, como el nitrógeno, que obtienen de sus «cacerías». Empero, esta estrategia es costosa para las plantas, dado que los recursos empleados para construir las trampas y la maquinaria enzimática requieren destinar mucho carbono y energía a mantener tal empresa. Ante tal situación, el modelo predice que la carnivoría solo podría maximizar el beneficio sobre los costes en aquellas condiciones cuyo único limitante para la realización de la fotosíntesis sea la baja disponibilidad de nitrógeno.

La "carnivoría", un fenómeno más complejo de lo que nos cuentan

Está claro, si la «carnivoría» no reportara ningún beneficio, no se habría seleccionado como estrategia. Sin embargo, ¿esto implica necesariamente que el nitrógeno tenga que ser aportado por las presas capturadas tal y como pensaba Darwin (y muchos de nosotros a nuestro paso por la escuela)? En absoluto. La carnivoría debe entenderse como un conjunto de estrategias mixtas, motivo por el que durante todo el texto ha aparecido entrecomillado. Por ejemplo, ciertas especies del género Roridula como R. gorgonias o R. dentata, endémicas de Sudáfrica, son consideradas paracarnívoras pues, aun presentando hojas pegajosas carecen de actividad proteolítica, tienen que hacer uso de una peculiar alianza con la chinche Pameridea roridulae quienes, después de devorar las presas capturadas por Roridula, ofrecen como nutrientes sus excrementos, ricos en nitrógeno. En este caso, los científicos aún no se ponen de acuerdo sobre si estas plantas están en un estadio evolutivo previo al desarrollo de la «carnivoría» o están perdiendo este hábito.

Otro ejemplo de que el hábito «carnívoro» es un fenómeno más complejo que el que habitualmente suelen contarnos los libros de texto podemos encontrarlo en el género Nepenthes, o plantas jarro. La Nepenthes bicalcarata proporciona hogar (domatia) a hormigas de la especie Camponotus schmitzi, quienes la defienden del ataque de gorgojos. Las hormigas, que pueden nadar por el líquido de la jarra sin sufrir efectos adversos, excretan sus desechos en ella acelerando la absorción de nutrientes. ¡Los desechos de las hormigas suponen entre el 42- 76 % del nitrógeno total absorbido! Su pariente N. ampullaria, que habita bajo el dosel arbóreo en zonas de bosque cerrado, posee rasgos morfológicos de adaptación que le permiten atrapar la hojarasca que cae, hecho que se demostró cierto después de estudiar los niveles del isótopo 15N y determinar que un 35.7 % del nitrógeno foliar provenía de aportes de hojarasca. ¡En este caso, más que planta carnívora es recicladora!

El espíritu de Darwin

Qué duda cabe de que el conocimiento botánico (y científico, en general) ha avanzado mucho desde que Darwin falleciera hasta hoy. Sus trabajos han sido fundamentales para desarrollar y abrir otras vías de conocimiento, permitiendo abordar no pocos problemas desde otras perspectivas. Debemos ser conscientes de que los conocimientos novedosos no matan el sentido de la maravilla, sino que nos abren la puerta a otras muchas aún por descifrar. Se dice que los botánicos somos polifacéticos, pues «sabemos» de áreas tan heterogéneas como Ecología, Botánica, Limnología, Zoología, Citología, Fisiología… Si esta afirmación es cierta, cosa que le dejo a usted decidir, es gracias al espíritu que Darwin inculcó en todos sus discípulos. A fin de cuentas, él fue el primer botánico heterodoxo que «cultivó», en mayor o menor medida, otras muchas disciplinas. Y en todas rayó la excelencia.

* Este artículo fue originalmente publicado en una edición impresa de Muy Interesante