La astrofísica es una rama de la astronomía que se ocupa del estudio de la física del universo, incluyendo las propiedades físicas de los cuerpos celestes y los fenómenos que se producen fuera de la atmósfera terrestre. Es una ciencia que busca comprender los procesos fundamentales que rigen la naturaleza y la evolución del cosmos, desde su origen más remoto hasta los fenómenos más exóticos y complejos.

El universo, según la teoría más aceptada, comenzó con el Big Bang, una explosión primordial que tuvo lugar hace aproximadamente 13.800 millones de años. Este evento marcó el inicio de la expansión del universo y la creación de todas las partículas elementales, así como de las fuerzas fundamentales de la naturaleza. A medida que el universo se enfriaba, estas partículas comenzaron a combinarse formando átomos, moléculas y eventualmente las estrellas y galaxias que observamos hoy.

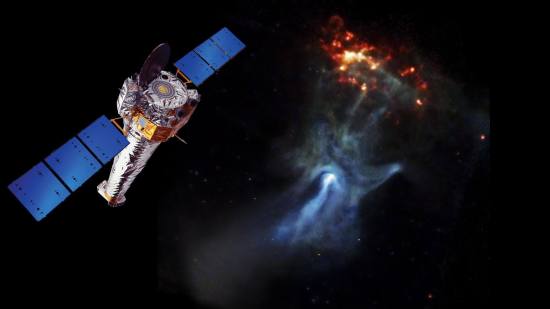

Las estrellas son los faros del cosmos. Nacen de nubes de gas y polvo, colapsando bajo su propia gravedad hasta que las reacciones nucleares en sus núcleos generan suficiente energía para contrarrestar la fuerza de gravedad. A lo largo de su vida, las estrellas fusionan elementos más ligeros en otros más pesados, un proceso que culmina con la explosión de algunas de ellas como supernovas, enriqueciendo el medio interestelar con los elementos necesarios para la formación de nuevas estrellas y planetas.

Entre los objetos más intrigantes del universo se encuentran los agujeros negros, regiones del espacio-tiempo donde la gravedad es tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar de ellos. Los agujeros negros pueden formarse cuando una estrella masiva colapsa al final de su ciclo de vida o a través de otros procesos más complejos involucrando grandes cantidades de materia en regiones muy densas.

El libro Principios fundamentales de la astrofísica, de Miguel Ángel Sabadell y publicado por Pinolia, ofrece una visión panorámica de estos y otros temas fascinantes. Con un estilo claro y divulgativo, Sabadell guía a los lectores a través de los conceptos esenciales de la astrofísica y la cosmología, desde el origen de la materia y los elementos químicos hasta la formación de la Vía Láctea y las explosiones de supernovas que dan forma a la arquitectura cósmica.

Para aquellos interesados en adentrarse en el estudio del universo, este libro es una excelente puerta de entrada. A continuación, presentamos un extracto del primer capítulo, que invita a los lectores a reflexionar sobre la oscuridad del cielo nocturno y la composición de las estrellas, así como a explorar las respuestas a algunas de las preguntas más profundas sobre nuestro lugar en el cosmos y el destino final del universo.

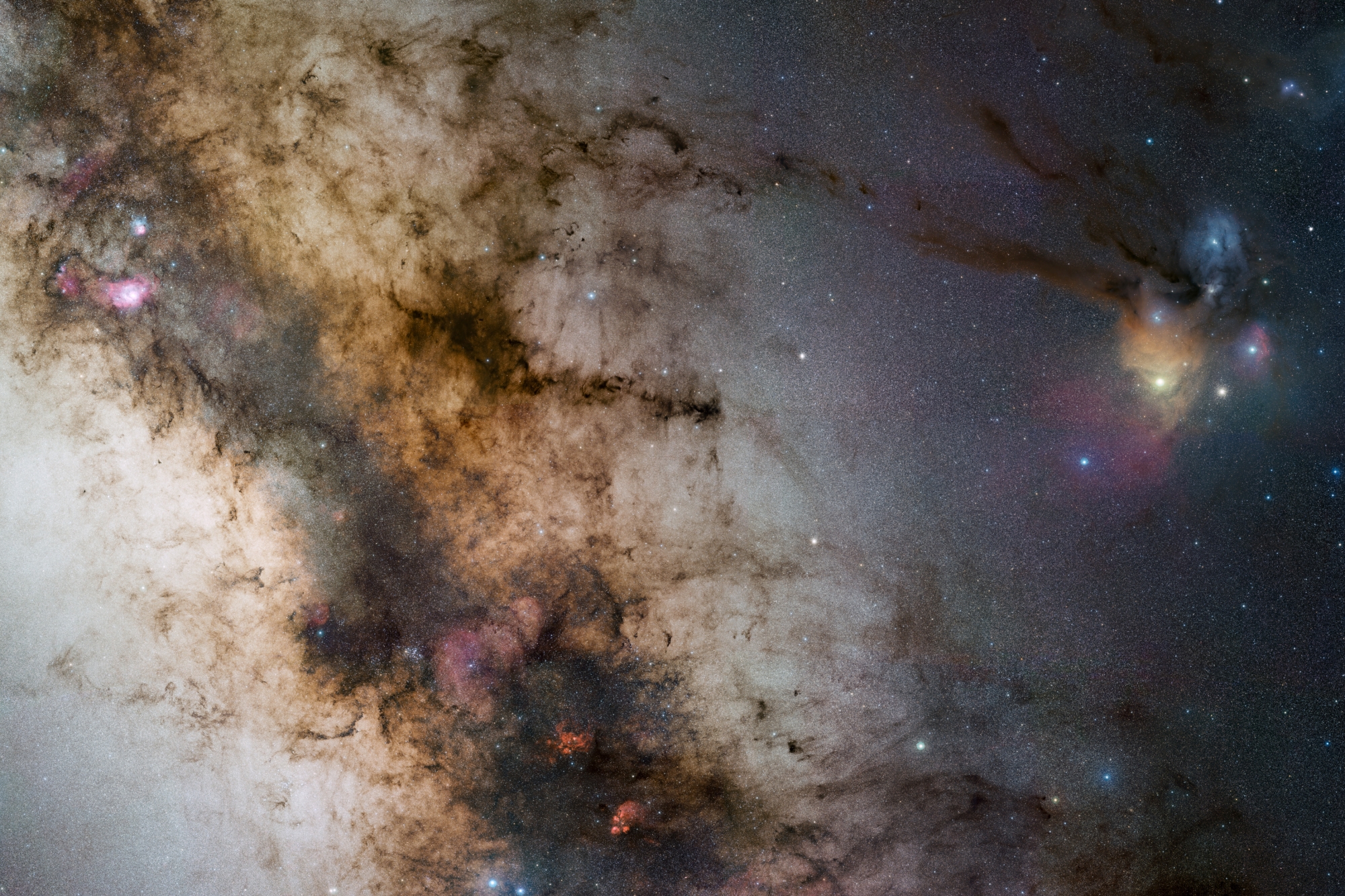

Vía láctea: nuestra ciudad cósmica

Si una noche despejada de verano levanta la vista al cielo verá una nube lechosa que cruza de lado a lado la bóveda celeste: es la Vía Láctea o el Camino de Santiago. Para la tribu de los K’ung, que viven a la sombra del Kilimanjaro, esa banda lechosa no es otra cosa que la espina dorsal de la noche que sujeta el cielo; para los griegos era la leche de Hera derramada por el cielo; para los aborígenes australianos, el humo del fuego de campamento que Dios encendió para calentarse por la noche tras el esfuerzo que supuso crear el mundo; y para los nativos americanos es el camino que los guerreros más bravos recorren tras morir hacia esos fuegos de campamentos celestiales.

Pero la historia más romántica viene de China. Cuenta la leyenda que la estrella Vega, una de las más brillantes del cielo de verano, era una princesa hija del Sol. Altair, otra de las rutilantes estrellas del cielo estival, era el pastor del rebaño imperial. Como no podía ser de otra forma, se enamoraron y, claro, el amor es el amor y ambos dejaron de atender sus obligaciones. El dios Sol les llamó innumerables veces la atención, pero el amor pudo más que las amonestaciones. Entonces el Sol, cansado, hizo que un río discurriera entre ambos separándolos: nuestra Vía Láctea.

Mas la llorosa Vega consiguió arrancar una promesa a su padre: una noche al año, la séptima del séptimo mes, un puente de pájaros les permitiría evitar el río y pasar la noche juntos. Ahora bien, para que los pájaros aparezcan la noche debe ser clara y sin nubes. De este modo, incluso hoy, en algunas zonas de Asia se pueden escuchar los ruegos para que un cielo claro aparezca esa noche y permita reunir a los amantes.

Interpretaciones poéticas aparte, no todos los filósofos de la antigüedad pensaban que la Vía Láctea pertenecía al reino de los cielos. Para Aristóteles era un mero fenómeno atmosférico, unos vapores que liberaba la Tierra. Otros creían que era el camino que seguía el Sol en el cielo o el lugar donde se juntaban las dos semiesferas celestes. Fue el célebre Demócrito, en el siglo V a. C., el que se acercó más a la realidad, al sugerir que la Vía Láctea estaba compuesta por incontables estrellas, cada una de ellas con un brillo tan débil que no podíamos ver individualmente. De la misma opinión era el astrónomo persa Nasir al-Din al-Tusi (1201-1274),«la Vía Láctea está hecha de un gran número de pequeños y abigarrados grupos de estrellas que, debido a su concentración y pequeñez, parecen como difusos trozos de tela. Es por eso que se ha comparado su color con la leche». Durante siglos, la Vía Láctea ha sido un hermoso elemento fijo del firmamento, una cinta cremosa de luz con manchas de negro profundo que cruzaba la bóveda celeste.

Pluma de luz estelar

Pero todo esto no eran más que ideas. En 1609, Galileo apuntó con su recién construido telescopio a la Vía Láctea descubriendo «una gran multitud de estrellas que se presentan inmediatamente ante la vista». Pero a nadie le importó demasiado, ni siquiera a Galileo, que no volvió a observarla: el Sistema Solar acaparaba todo su interés. No fue hasta siglo y medio más tarde que alguien llamó la atención sobre ella; no fue un astrónomo, sino un filósofo, Inmanuel Kant: en 1755, sugirió que la Vía Láctea era un disco de estrellas y que las allí situadas debían de estar dando vueltas alrededor de un centro. Y no solo eso, sino que añadió algo que sería profético: esos otros puntos borrosos que se podían observar por encima y debajo del plano de la Vía Láctea y que los astrónomos llamaban «nebulosas » eran como la Vía Láctea, otros «universos-isla» muy distantes y debían de encontrarse fuera de ella. Sin embargo, para los astrónomos de entonces esa «pluma de luz estelar» como la definió el astrónomo Charles Allen Whitney, era todo el universo: un sistema finito de estrellas rodeado, quizá, por un vacío sin límites.

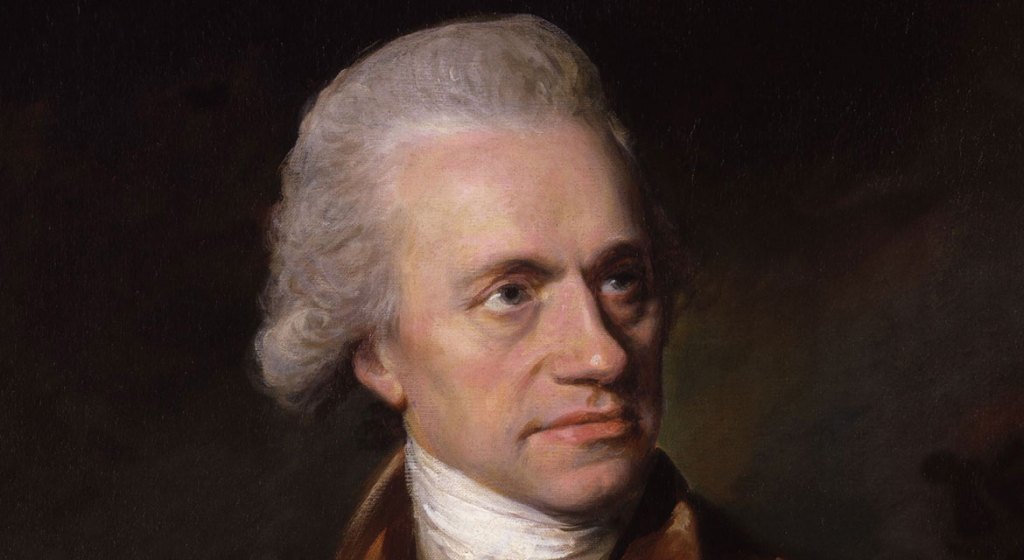

En 1750, un inglés muy religioso llamado Thomas Wright propuso que el universo estaba organizado en una serie de círculos concéntricos con el Sol a un lado, no en el centro, de uno de ellos. Adelantándose 200 años, explicó que la banda lechosa de la Vía Láctea podía ser un efecto óptico porque observamos el disco del universo de canto. Pero fue el príncipe de la astronomía del siglo XVIII, el autodidacta William Herschel, el primero en intentar determinar observacionalmente su estructura. Con la ayuda de su devota hermana Caroline, pasó muchas horas tras el ocular de su telescopio casero, de más de 6 metros de longitud y un espejo de casi medio metro de diámetro, contando meticulosamente las estrellas visibles en más de 600 regiones del cielo. Como sabía que cuanto más débil fuese la luz de una estrella, más lejos estaría, dedujo que la Vía Láctea tenía forma de lente convexa, como una lenteja. Ahora bien, Herschel desconocía que existiesen nubes de gas y polvo que nos ocultan el centro, y por eso pensó que el Sol se encontraba cerca del centro de ese disco. Incluso dedujo el tamaño de esta lenteja: 850 veces mayor que la distancia que nos separa de la estrella más brillante del hemisferio norte, Sirio. Esto significa un tamaño de 7400 años-luz, algo menos de la décima parte de la extensión que ahora estimamos tiene la Vía Láctea.

Tuvimos que esperar a que apareciera Howard Shapley, hijo de una pareja de campesinos del Medio Oeste norteamericano, para destronar al Sol de su posición regia en el centro del universo conocido y desterrarlo a una localización más rural, como aquella de la que él venía. Lo hizo determinando la posición de un tipo especial de agrupaciones de estrellas, los cúmulos globulares, unos agregados de estrellas redondos y apretados que a través del telescopio tienen el aspecto de bolas de nieve pelusonas. Más de un centenar de ellos están repartidos por encima y debajo del plano de la galaxia y se encuentran colocados alrededor de un punto lejano situado en la constelación de Sagitario. El joven astrónomo aventuró que ese punto debía de ser el centro de la Vía Láctea. Evidentemente, los astrónomos no se sintieron muy a gusto con las conclusiones de Shapley, pero con el tiempo fueron apareciendo otras pruebas: en 1927, el holandés Jan Oort demostró que las estrellas de la galaxia giraban en torno a un punto situado en la dirección de la constelación de Sagitario, el mismo alrededor del cual se colocaban los cúmulos globulares de Shapley. De este modo, no quedó más remedio que aceptar la posición arrabalera de nuestro Sol, a unos 30 000 años-luz del centro y desplazándose a unos 40 km/s, con lo que tarda 240 millones de años en dar una vuelta completa. Esto quiere decir que desde el tiempo en que los dinosaurios dominaban la Tierra, el Sol tan solo ha completado entre 18 y 20 vueltas. En esta escala de tiempo, nuestra estrella acaba de cumplir la mayoría de edad, 18,4 años galácticos, y el universo, 61.

El tamaño de nuestra galaxia se ha ido ajustando a medida que hemos obtenido medidas más precisas. Hoy aceptamos que los más de 100 000 millones de estrellas que contiene ocupan una región del espacio de unos 100 000 años-luz de diámetro (950 000 billones de km) y 1000 de grosor. Si enviáramos el antiguo transbordador espacial a cruzar la galaxia tardaría 4000 millones de años en hacerlo. O dicho de otra forma, si la Tierra tuviera el tamaño de un microbio, la Vía Láctea se extendería hasta los 9500 km, más o menos la distancia de Madrid a Lima. Y teniendo en cuenta que las estrellas más viejas de la galaxia tienen una edad de unos 13 400 millones de años, podemos aceptar que nuestra ciudad cósmica lleva vividos 13 600 millones de años. Pero no todas las estrellas han estado ahí desde siempre: se producen nuevos nacimientos todo el tiempo. Claro que la edad pasa factura: si en la juventud había verdaderos estallidos de formación de estrellas, en la actualidad, la galaxia solo da a luz a algo más de 7 estrellas por año.

La galaxia espiral barrada

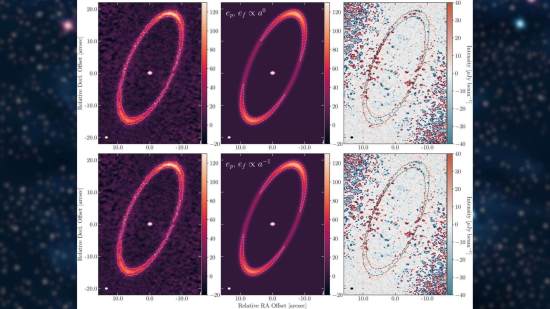

Hacer un mapa tridimensional de la galaxia, el trabajo que comenzó Herschel, es el objetivo de una de las misiones espaciales más ambiciosas de la Agencia Espacial Europea: Gaia. Sucesora de la misión Hipparcos (lanzada hace más de 30 años), desde 2013 se dedica a determinar posiciones, indicadores de distancia y movimientos de más de mil millones de estrellas. La misión es de tal calado que desde que comenzó hay unos 400 millones de estrellas que sabemos que están ahí por primera vez. La exactitud de las medidas es increíble: por un lado, la precisión en la posición es de 300 microsegundos de arco, lo que significa situar una estrella en un mapa con un error inferior a la anchura de un cabello humano visto a 30 km de distancia; por otro, Gaia es capaz de medir el desplazamiento anual de una estrella en el cielo que corresponde a menos del tamaño de la cabeza de un alfiler en la Luna visto desde la Tierra. Los 40 gigas de datos que envía diariamente a la Tierra nos hablan de la inmensidad de la Vía Láctea: esos mil millones de estrellas que estudia Gaia representan tan solo el 1 % de la población total de la galaxia.

Pero ¿cómo es la Vía Láctea? Si pudiéramos verla desde arriba descubriríamos que se trata de una galaxia espiral, como son el 77 % de las galaxias del universo. Ahora bien, el número de brazos que posee es algo que todavía no está muy claro. En la década de los 1950, se creía que tenía cuatro brazos; observaciones realizadas en los 1980 los rebajaron a dos, el de Escudo-Centauro y el de Perseo (sus nombres están referidos a las constelaciones por donde cruzan), algo que se confirmó en 2013 gracias a las observaciones realizadas por el telescopio espacial infrarrojo Spitzer. Pero un año más tarde, los datos obtenidos por el también telescopio espacial infrarrojo Wide-Field Infrared Survey Explorer (WISE) volvieron a poner en juego el modelo de los cuatro brazos. Según las observaciones de WISE, nuestra galaxia posee los dos brazos antes mencionados compuestos por estrellas viejas y otros dos, el de Sagitario y el de Norma-Cisne, con estrellas jóvenes. Por qué es así es algo que desconocemos.

Dentro de esta inmensidad, nuestro Sol se encuentra en un pequeño apéndice conocido como el brazo de Orión, situado entre el de Sagitario y el de Perseo. Pero no nos engañemos, la geografía de la Vía Láctea no es algo que se tenga bien establecido y por eso son necesarias misiones como la de Gaia. Lo único que parece claro es que, tenga el número de brazos que tenga, vivimos en una galaxia espiral barrada, pues una «barra» de materia de 27 000 años-luz de longitud cruza su centro. Solo el 30 % de las galaxias espirales la tienen.

¿Por qué posee esta peculiar estructura espiral? La mejor explicación que poseemos es el modelo de onda de densidad propuesto en la década de 1960 por el sueco Bertil Lindblad y desarrollado por Chia Chiao Lin y Frank Shu. Hasta entonces, los astrónomos creían que los brazos espirales de las galaxias eran materiales, esto es, compuestos por estrellas y gas que siempre estaban ahí. Sin embargo, esta hipótesis tenía un grave problema: debido a la rotación diferencial que presenta la galaxia (las estrellas más cercanas al centro se mueven más deprisa), los brazos habrían acabado desapareciendo tras unas pocas órbitas.

Principios fundamentales de la astrofísica

24,95€