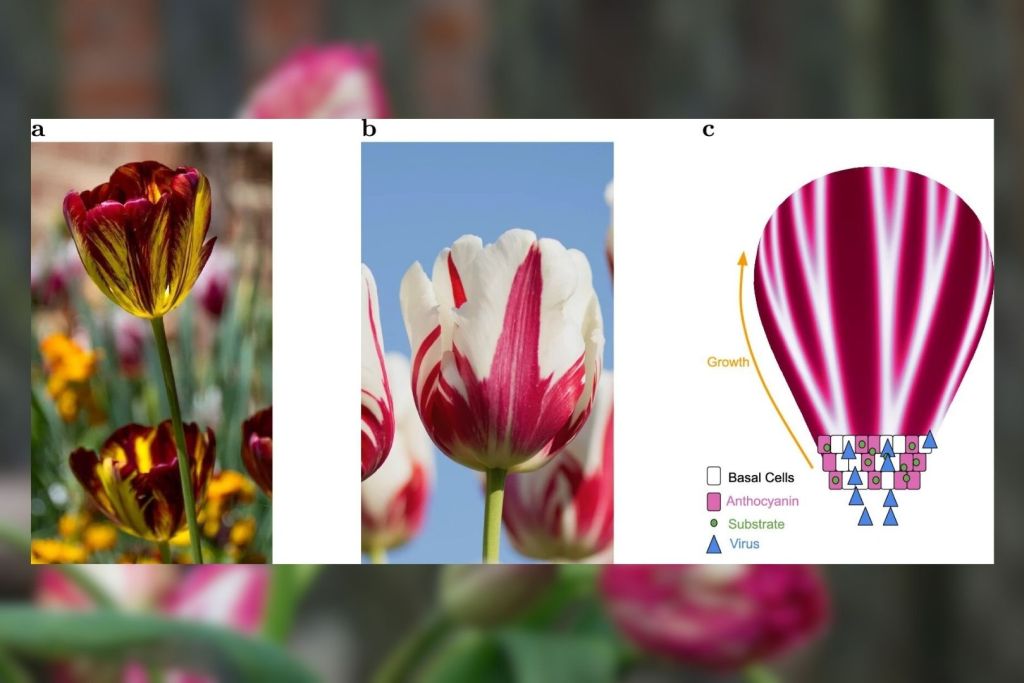

En el siglo XVII, Europa vivió una fiebre que hoy nos parece extravagante: coleccionistas pagaban fortunas por bulbos de tulipanes con rayas y manchas espectaculares, conocidos como tulipanes rotos. Aquellas flores, únicas y caprichosas, desataron el primer gran mercado especulativo documentado: la tulipomanía. Pero detrás de esa belleza había un misterio que ni botánicos, ni jardineros, ni economistas habían podido resolver del todo. Sabíamos que las rayas eran producto de un virus —el llamado virus del tulipán roto—, pero nadie había logrado explicar el "cómo" de su efecto.

Ahora, casi cuatro siglos después, un equipo de matemáticos liderado por Thomas Hillen, de la Universidad de Alberta, ha descifrado el enigma. Y lo ha hecho sin bisturís ni microscopios, sino con ecuaciones y simulaciones. La investigación, publicada en Nature Communications Biology, demuestra que el virus altera la producción de pigmentos en la flor mediante un mecanismo que puede explicarse, y visualizarse, gracias a un modelo matemático de interacción entre virus y células.

El arte viral de los tulipanes

El virus del tulipán roto no destruye las flores, pero sí interfiere en la forma en que estas producen antocianinas, los pigmentos que les dan su característico color. Las zonas más infectadas del pétalo apenas tienen pigmentación, mientras que las menos afectadas retienen su intensidad. El resultado: rayas, flamas, remolinos. Un lienzo botánico digno de museo.

El hallazgo no está solo en la observación, sino en la capacidad de simular este proceso en un ordenador. A través de ecuaciones diferenciales y una programación en MATLAB, el equipo logró generar patrones visuales que imitan casi a la perfección los pétalos reales. Lo fascinante no es solo que funcione, sino por qué funciona.

Aquí entran en juego dos conceptos clave: el mecanismo sustrato-activador —similar al patrón que explica las rayas de una cebra o las manchas de un leopardo— y la “información posicional” formulada por Lewis Wolpert, uno de los padres de la biología del desarrollo. En conjunto, explican no solo el efecto del virus, sino también la distribución del color en función de la ubicación celular dentro del pétalo.

Matemáticas que florecen

El mecanismo sustrato-activador es, en esencia, un juego entre dos fuerzas: una que promueve un efecto y otra que lo limita. El virus actúa como un “activador” que compite por recursos celulares (el sustrato), y lo hace de forma desigual por todo el pétalo. A medida que estas competiciones se estabilizan, emergen patrones espaciales que pueden simularse con precisión.

La “información posicional”, en cambio, nos habla de cómo las células “saben” dónde están en un organismo. Este concepto es crucial para entender cómo un embrión desarrolla órganos en los lugares correctos, y aplicado al tulipán, indica qué células deben producir más pigmento… o menos, si el virus ha tomado el control.

El resultado de combinar ambas ideas es tan elegante como inesperado: un mapa visual del caos ordenado que da origen a las flores que embelesaron a mercaderes holandeses siglos atrás. Las matemáticas, como siempre, revelan el orden oculto bajo lo aparentemente aleatorio.

Cuando la historia floral se cruza con la ciencia moderna

Este trabajo no es solo un avance en botánica o virología, sino una muestra del poder de la matemática aplicada. Aidan Wong, primer autor del estudio y entonces estudiante de grado, fue quien tradujo las ecuaciones a código, generando imágenes digitales de tulipanes que hoy se comparan con los reales con asombrosa fidelidad. Y no se trata solo de belleza: el modelo podría tener aplicaciones prácticas en floricultura, agricultura y hasta en la lucha contra virus vegetales que afectan cultivos esenciales.

Además, los investigadores sugieren que este mecanismo podría ser compartido por otras plantas de la familia de las liliáceas, como los lirios, ampliando así el horizonte de estudio de la virología vegetal y del diseño natural de patrones.

El estudio nos recuerda que los grandes misterios de la naturaleza, a veces, no necesitan microscopios, sino pizarras llenas de ecuaciones. Un pequeño virus, una antigua obsesión floral y unas cuantas fórmulas bastaron para iluminar una de las intrigas botánicas más antiguas.

“Matemáticas de lo cotidiano”, una oda numérica a lo invisible

En Matemáticas de lo cotidiano. Del caos al orden, publicado por la editorial Pinolia, Pedro J. Miana (coordinador de la obra), nos invita a mirar con nuevos ojos lo que damos por sentado. Lo cotidiano, nos dice, no es banal: está hecho de patrones, probabilidades, simetrías y geometrías. A través de 19 capítulos firmados por algunos de los divulgadores matemáticos más influyentes de España, el lector atraviesa un mapa fascinante donde cada esquina del mundo revela un principio matemático.

Desde la teoría del caos que explica por qué dos gotas de agua en una mano no recorren el mismo camino, hasta los grafos que permiten a Google Maps llevarnos a casa, el libro despliega con precisión y humor una batería de ejemplos tan reveladores como inesperados. Nos habla de entropía con cubos de Rubik, del arte escondido en los números primos y del algoritmo de Dijkstra como el GPS universal.

Sus autores no se limitan a exponer: celebran. Celebran la capacidad humana de extraer belleza del número pi, de traducir el vino a ecuaciones o de ver en la espiral de una galaxia la misma lógica que en una concha marina. El tono es cercano, sin condescendencia, y el ritmo narrativo atrapa incluso a quienes han huido de las matemáticas desde la adolescencia.

Matemáticas de lo cotidiano no es solo un libro de divulgación: es un manifiesto para reconciliarnos con esa ciencia que, lejos de ser abstracta o fría, nos da las herramientas para entender lo más cálido: la vida misma. Un imprescindible para quienes quieren ver el mundo con los ojos del asombro y la razón.

Referencias

- Wong, A.A., Carrero, G. & Hillen, T. How the tulip breaking virus creates striped tulips. Commun Biol 8, 129 (2025). doi:10.1038/s42003-025-07507-z