Hay algo curioso al observar una mano humana y una ala de murciélago: ambas comparten la misma estructura ósea básica. Si se colocaran una al lado de la otra, los huesos de los dedos estarían ahí, alineados, aunque en el caso del murciélago, enormemente alargados. Esta semejanza no es coincidencia. Las alas de los murciélagos, únicas entre los mamíferos, no surgieron de cero. La evolución no diseñó un ala completamente nueva, sino que modificó una extremidad ya existente. ¿Cómo se logra una transformación tan radical sin inventar nuevas partes? Un equipo internacional de investigadores ha encontrado parte de la respuesta: los genes que usamos para formar nuestras manos también se emplean para construir las alas de los murciélagos, pero en otro lugar y momento del desarrollo embrionario.

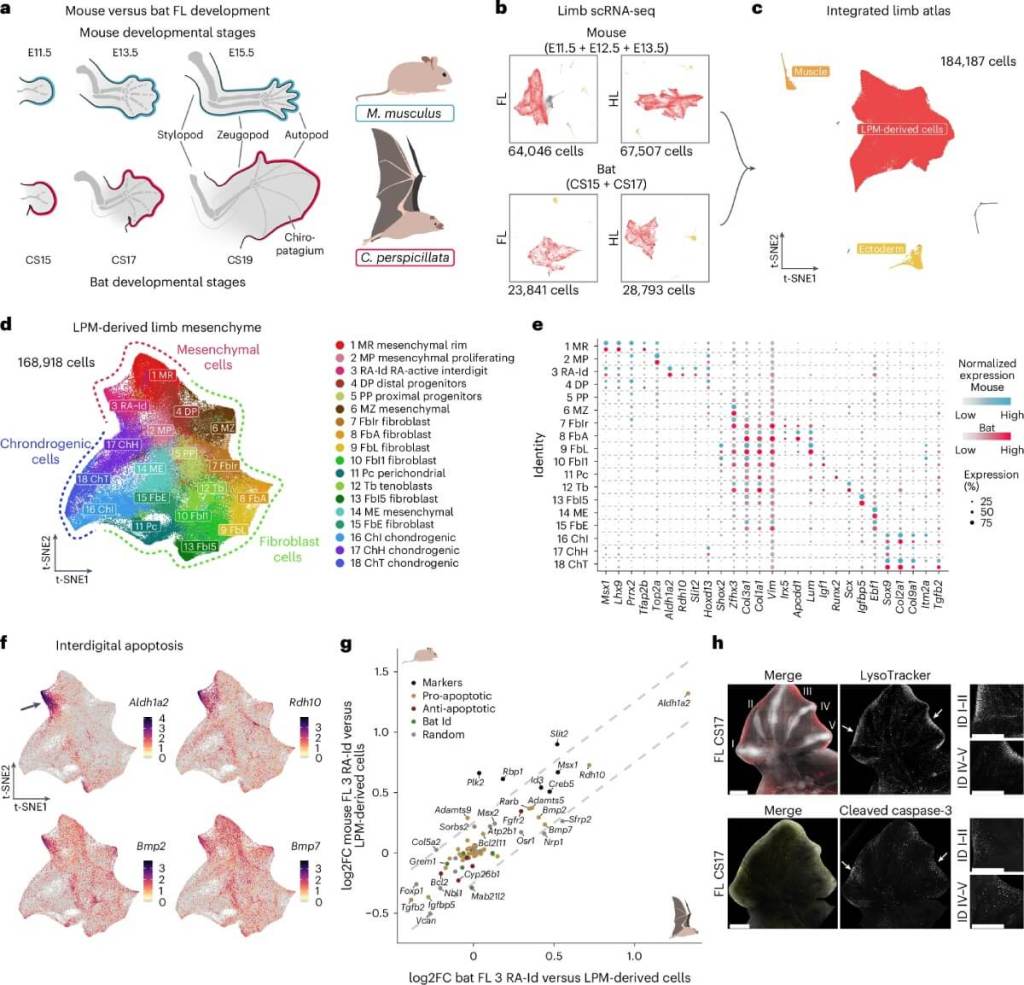

El estudio, publicado en Nature Ecology & Evolution, ha sido liderado por científicos del Instituto Max Planck de Genética Molecular y el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo. Gracias a técnicas de secuenciación de ARN a nivel de célula individual (scRNA-seq), compararon cómo se forman las extremidades en embriones de ratón y de murciélago. Descubrieron que, aunque los murciélagos y los ratones tienen morfologías muy distintas, comparten la mayoría de tipos celulares y programas genéticos durante el desarrollo de las extremidades.

Una membrana que no desaparece

Uno de los elementos más característicos del ala de los murciélagos es el chiropatagio: una membrana que se extiende entre los dedos alargados y les permite volar. En la mayoría de los mamíferos, el tejido entre los dedos se elimina durante el desarrollo embrionario a través de un proceso conocido como apoptosis, o muerte celular programada. Sin embargo, en los murciélagos este tejido permanece, dando lugar a la estructura del ala.

Durante años se pensó que esta persistencia se debía simplemente a una reducción o supresión de la apoptosisinterdigital. Pero los nuevos datos muestran una historia más compleja. El equipo comparó las células entre los dedos de ratones y murciélagos y descubrió que los patrones de muerte celular son bastante similares en ambas especies. Como señala el estudio, "la apoptosis interdigital es una característica tanto de los murciélagos como de los ratones".

La clave está en otro tipo de células. Los investigadores identificaron una población específica de fibroblastos —un tipo de célula del tejido conectivo— en las zonas distales del ala en desarrollo, que no dependen de los mecanismos apoptóticos para sobrevivir. Estas células son las que forman directamente el chiropatagio, lo que indica que no se trata simplemente de tejido que no muere, sino de tejido que se forma activamente con un destino distinto.

Los mismos genes, otro destino

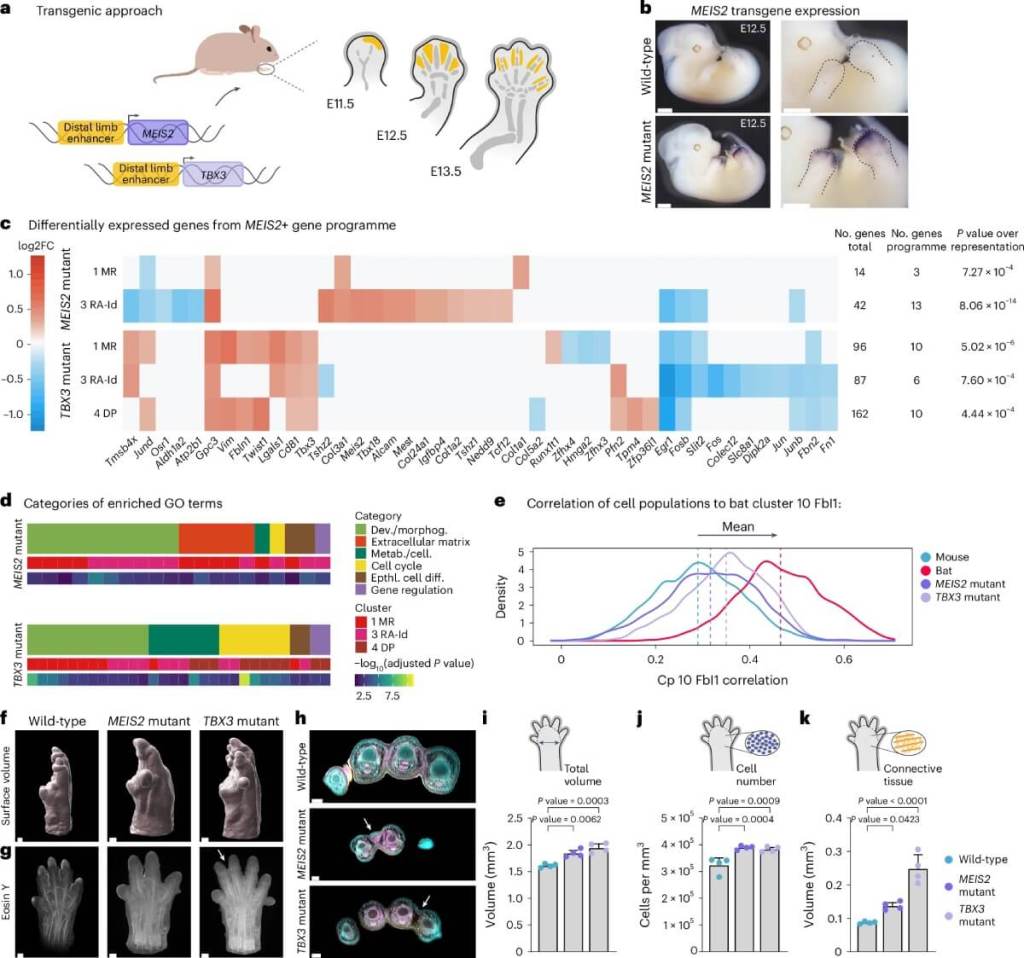

Lo más sorprendente es que este grupo de fibroblastos no usa un conjunto de genes nuevo. En realidad, utiliza un programa genético ya conocido, que normalmente actúa en otra parte de la extremidad: en la zona proximal, donde se forman estructuras como el húmero. Este programa incluye genes como MEIS2 y TBX3, que suelen estar activos en las primeras etapas del desarrollo de las extremidades, y que en los murciélagos se reactivan en zonas distales, donde se forman los dedos y la membrana alar .

Este fenómeno, conocido como reutilización o co-opción genética, demuestra cómo la evolución puede lograr grandes cambios sin crear nuevos genes, sino utilizando los ya existentes en nuevos contextos. Como indica el artículo, "nuestros hallazgos demuestran que un estado celular proximal existente y su programa regulador de genes son reutilizados en el ala distal del murciélago para generar un tejido novedoso".

Además, se descubrió que al activar MEIS2 y TBX3 de forma artificial en embriones de ratón, se inducían cambios tanto a nivel genético como morfológico. Algunas crías modificadas desarrollaron dedos parcialmente fusionados, un rasgo característico del ala de murciélago. Este resultado indica que estos genes no solo están presentes, sino que tienen un efecto real y directo en la formación del chiropatagio.

La evolución como reciclaje

Uno de los mensajes centrales del estudio es que la innovación evolutiva no implica siempre la aparición de genes nuevos o células completamente distintas. En este caso, los investigadores no hallaron tipos celulares exclusivos de los murciélagos. Al contrario, los tipos celulares son prácticamente los mismos que en ratones. Lo que cambia es el lugar y el momento en que se activan ciertos programas genéticos.

Este patrón se ha observado en otros procesos evolutivos. La evolución de las aletas, las patas o incluso el cráneo en diferentes especies suele implicar la reorganización de elementos genéticos preexistentes más que la creación de nuevas piezas desde cero. El caso de las alas de los murciélagos es especialmente llamativo porque ilustra cómo una extremidad originalmente adaptada para caminar puede convertirse en un ala sin perder su estructura básica, simplemente modificando el uso de genes ya disponibles.

Este hallazgo también resalta la importancia de los elementos reguladores del genoma, como los potenciadores (enhancers), que actúan como interruptores que activan genes en momentos y lugares específicos. En el estudio, se observó que los potenciadores asociados a MEIS2 y TBX3 eran activos en el ala del murciélago, pero no en la misma región del ratón, lo que sugiere que la regulación genética, más que los genes en sí, es el motor clave del cambio evolutivo.

Vuelos futuros

Estos resultados no solo son importantes para comprender cómo surgieron las alas de los murciélagos. También tienen implicaciones más amplias para el estudio de la evolución en general. Demuestran que es posible detectar la huella molecular del cambio evolutivo a nivel celular, utilizando tecnologías de análisis unicelular.

Además, este enfoque podría aplicarse a otras especies con adaptaciones inusuales, como los mamíferos planeadores o los peces con aletas modificadas. Como mencionan los autores, entender cómo se reutilizan programas genéticos preexistentes puede ayudarnos a comprender cómo surgen estructuras nuevas sin necesidad de grandes cambios genómicos.

También es una ventana fascinante al funcionamiento de la biología del desarrollo. Los genes que construyen una parte del cuerpo pueden, bajo las condiciones adecuadas, ser usados para construir otra. Como dijo uno de los investigadores, "esto refleja cómo trabaja la evolución: no inventa cosas desde cero, sino que transforma lo que ya existe".

Referencias

- Magdalena Schindler, Christian Feregrino, Silvia Aldrovandi, et al. Comparative single-cell analyses reveal evolutionary repurposing of a conserved gene programme in bat wing development. Nature Ecology & Evolution (2025). DOI: 10.1038/s41559-025-02780-x.